向島百花園。6月カルガモ親子。その後どうなったのか? 確かめたくて出かけました。6月17日(土)

いました! 親と雛が6羽くらい。

いました! 親と雛が6羽くらい。

雛たちは元気で泳ぎ回り、親は木下で毛繕い。まもなく旅立ちかも。

訪れた方たちも興味深そうに、しばらく様子を眺めています。

スカイツリー。 緑がすっかり濃くなった園内。

緑がすっかり濃くなった園内。

芭蕉も随分伸びてきました。

半夏生(はんげしょう)が咲きはじめました。

はんげしょう(半夏生)の群生。(三浦半島・小網代の森にて。昨年の夏)

開花時期は、 7/ 1 ~ 7/20頃。

・上の方の葉っぱが、ペンキをべったり塗ったように白くなるのがおもしろい。 「半化粧」「半夏生」「片白草(かたしろぐさ)」など、いろんな呼び名がある。

・花期に葉が白くなるのは、虫媒花であるために虫を誘う必要からこのように進化したのではないか、といわれている(白くて目立つ)。

・花は葉と同じく白で、紐状。 ・花が咲き終わって夏の盛りの頃になると、白い葉の白い部分は色落ちして、ふつうの緑色っぽくなる。 ・山の水辺に群生することが多いが、都会でもときどき 植えられてるのを見かける。

■名前の由来 「半夏生」(はんげしょう) 夏至から数えて11日目頃 (もしくはその日からの5日間)を 「半夏生」と呼ぶが、その頃に花が咲くことから。※「半夏生」=「1年の真ん中」1/1~12/31の1年の、真ん中。「7月2日」のことが多い。「7月1日」のこともある。

タコを食べる日、で知られる。 (なんでだろ?)

(この項、「 」HPより)

」HPより)

タコを食べる風習について、

夏といえば“タコ”、“タコ”といったら“半夏生(はんげしょう)”。

半夏生は節分や土用などと同様の雑節の中の一つで、関西地方ではタコを食べる日としての風習が残っています。

今でもスーパーの鮮魚売り場には、半夏生の日にたくさんのタコが並びます。

半夏生にタコを食べる理由はどこからきているのでしょうか?

半夏生とタコ

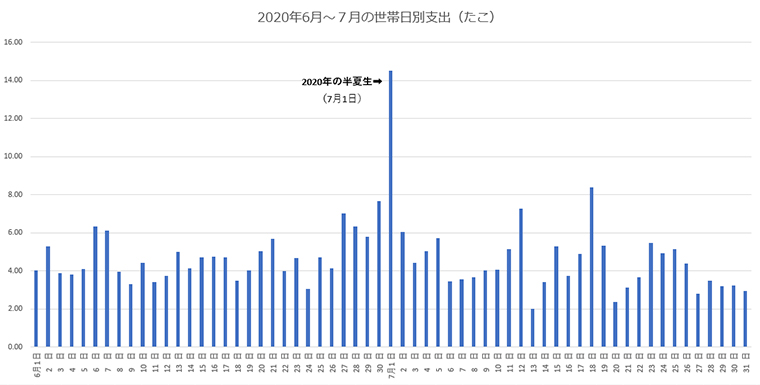

昨年(2020年)の総務省統計局「家計調査 1世帯(2人以上)当たり日別支出」のデータを項目別に見てみると、半夏生にはタコがたくさん買われているのが読み取れます。

(出典:家計調査 1世帯当たり1か月間の日別支出 2020年6月~7月)

日本では古来、立春や夏至など中国から伝わってきた二十四節気とは別に、雑節(ざっせつ)という暦日があります。雑節は、日本人の生活文化や農習慣を踏まえて設けられてきた歴日です。 半夏生のころはちょうど梅雨明け間近。田植えの終わりの季節を示す目印とされていたのでしょう。

半夏生にタコを食べる理由は、8本足のタコの吸盤が吸い付く様にあやかり、「苗がしっかり根を張りますように」という願いを込めて、神様にタコを捧げたからといわれています。

また、半夏生の時期は、「田植えの疲れを癒す養生の時期」ともされています。このことも、半夏生にタコを食べる理由かもしれません。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

ネムノキ。

ネムノキ。

手向山。

もみじ。

もみじ。

秋の七草の一つ、ききょう。

秋の七草の一つ、ききょう。

こうして季節が確実に移っていくのですね。

6月21日(水)夏至。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます