上がってきた道を振り返る。

旧家の雰囲気。

一方でモダンなおうちも。

落ち着いた家並み。

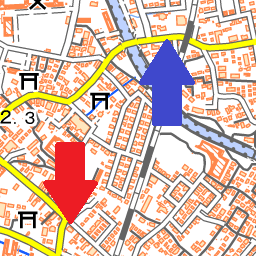

「北生実上宿」信号を右折。

「北生実上宿」信号を右折。

実は、この付近、「北小弓城下の町」ということに。

生実城(おゆみじょう)は、千葉市中央区生実町にあった日本の城。北生実城・北小弓城(きたおゆみじょう)とも言われる。近世以降は生実藩の陣屋(生実陣屋)がおかれた。

千葉氏は、上総国との境界付近の守りとして、南生実町に小弓城(南生実城)を築き、重臣原氏に守らせていたが、1517年(永正14年)に足利義明(小弓公方)にこれを奪われた。その後、1538年(天文7年)の第一次国府台合戦に勝利した後北条氏方の原氏は、敗死した足利義明から領地を取り戻し、新たに北に2キロメートルほど離れた生実町(北生実)に城を築いて、ここを本拠地とした。同時に「おゆみ」の表記を「小弓」から「生実」に変えたものと考えられていた。

しかし、近年の発掘調査で、北生実の城も室町時代には既に存在していた事が確実となり、実態としては2つの城を併せて「小弓城」または「生実城」と書き表していた可能性も出てきた。・・・

16世紀に中頃に原氏は臼井城に進出して拠点を移すが、生実城は依然として原氏の重要な支城であり、千葉氏・後北条氏の勢力にとって里見氏に対抗する最前線の城であった。永禄4年(1561年)と元亀2年(1571年)の2度、里見氏によって攻め落とされているが、そのたびに原氏が奪い返している。

1590年(天正18年)に後北条氏が滅亡し、関東に徳川家康が入部すると、生実城にも徳川家の家臣が入った。最初に城主となったのは西郷家員である。その後、1627年(寛永4年)に生浜地区を中心とする地域の大名となった森川重俊は、生実城の一角に陣屋を築き、生実藩の藩庁とした。以後11代240年にわたって森川氏の支配が続いた。

城の西側には曹洞宗寺院の重俊院があり、森川氏累代の墓碑がある。

《規模》

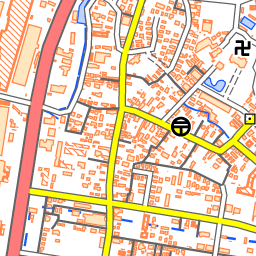

(京成千原線)「学園前駅」入口から蘇我インターチェンジに抜ける県道沿いに位置する。標高20メートル前後の台地上に広がり、700-800メートル四方の規模である。

城の東部には、南北に掘られた空堀によって区画された大手口があり、県道の傍らに石碑が立っている。主郭は、北西部の角栄団地と呼ばれる住宅街の中にあったが、昭和40年代(1966年-1975年)の宅地開発により破壊されており、遺構は残っていない。角栄団地内にある本城公園にかつての小字名が残り、千葉市の案内板が立てられている。

城内には、かつて御霊神社と呼ばれた生実神社があり、その西側に空堀が残っている。神社に隣接する飲食店のあたりが、近世に生実陣屋が置かれた郭である。

北生実上宿の交差点から南に入る道がかつてのバス通りで、森川藩の陣屋前に当たる。近世には町場が形成されており「町並」の小字がある。

(この項、「Wikipedia」より)

通りの向こう、左手奥の森には「生実陣屋跡(森川陣屋跡)」、「生実城空堀・土塁」等がある。

また、通りの向こう正面には、「北小弓城 大手口跡」碑がある。

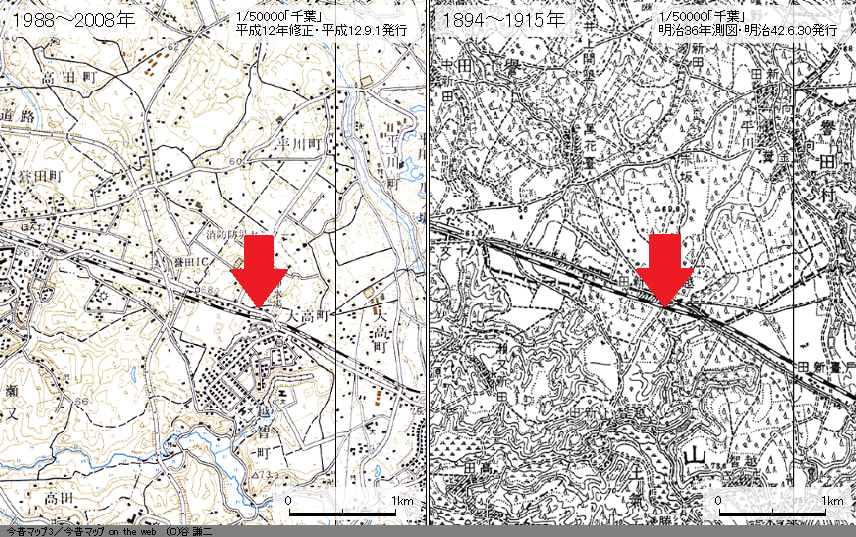

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

しばらく進むと、右に旧道が少し残されています。

旧道から通りの向こうに続く旧道を望む。

外房線に近づきます。

この付近手前で半地下化した「京成千原線」を越えます。

(「ジョルダン」より)

(「ジョルダン」より)

この付近では、「おゆみ(台)」とひらがな表示が目立ちます。たしかに「生実」では読めませんから。

しばらく線路沿いに進みます。

変わった建物が。

広いアンダーパスと交差。

広いアンダーパスと交差。

線路をくぐり反対側に。

旧(らしき)道へ出ます。

住宅地の中の道。

「鎌取十字路」。

現在の「大網街道」と合流します。

「房総東往還」道はしばらく鎌取駅の北側を進みますが、JR外房線「鎌取駅」南口に向かい、小休止します。

とあるおうちの門の横には、 愛らしいフクロウ?

愛らしいフクロウ?

誉田駅を望む。

誉田駅を望む。

「誉田IC」。

「誉田IC」。

左右に畑地が広がる。

左右に畑地が広がる。

けっこう車の交通量が多い。

けっこう車の交通量が多い。 「シャインベリー(いちご狩り・直売農園)」。

「シャインベリー(いちご狩り・直売農園)」。

(「じゃらんネット」より)

(「じゃらんネット」より) 「大網」方向。

「大網」方向。

竹林。

竹林。

線路方向を望む。

線路方向を望む。 「大木戸」。

「大木戸」。

野田十字路。「野田」はこの地域の地名。

野田十字路。「野田」はこの地域の地名。 旧道に復帰。

旧道に復帰。

土蔵。

土蔵。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより)

大網駅方向を望む。

大網駅方向を望む。 」HPより)

」HPより)

「北生実上宿」信号を右折。

「北生実上宿」信号を右折。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

(「ジョルダン」より)

(「ジョルダン」より)

広いアンダーパスと交差。

広いアンダーパスと交差。

愛らしいフクロウ?

愛らしいフクロウ?

解説板。

解説板。

汚水用。

汚水用。

雨水用。

雨水用。

振り返る。

振り返る。 前方に「東関東自動車道」高架。下は国道16号線。

前方に「東関東自動車道」高架。下は国道16号線。

千葉市立生浜小学校。

千葉市立生浜小学校。

「本満寺」。

「本満寺」。

(現在)「生実町」。寺を右折する道が旧道。

(現在)「生実町」。寺を右折する道が旧道。

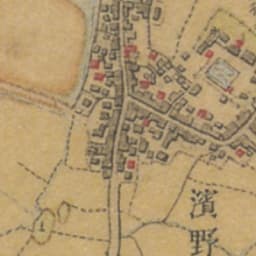

(1880年代)家並みが続く。

(1880年代)家並みが続く。

(

(

塩浜橋。

塩浜橋。

住宅地を進みます。

住宅地を進みます。