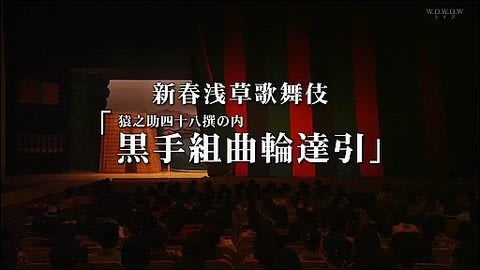

今回は2019年2月 歌舞伎座での公演。

仮名手本忠臣蔵七段目 祇園一力茶屋の場

ここは賑やかな遊里・京都祇園の一力茶屋。大星由良之助が敵討ちのことなど忘れたかのように連日酒を呑み、遊興の限りを尽くしている。お軽の兄・寺岡平右衛門(てらおかへいえもん)は、敵討ち参加を願いに訪ねて来たものの、相手にもされない。一方、元は塩冶家の家老だった斧九太夫(おのくだゆう)はいまでは師直側に寝返り、由良之助の本心を探るため、由良之助に届けられた密書の盗み読もうと床下に隠れている。

そうと知らず由良之助が密書を読み始めると、いまでは遊女となったお軽が二階から覗きみる。それに気付いた由良之助はお軽を手元に呼び、密書を読んだと聞くと、身請けして自由の身にしてやると言って、身代金を払いに奥へ入る。

お軽が喜んでいると兄・平右衛門に出会う。平右衛門は、由良之助がお軽を身請けする真意は、口封じに殺すためだと気付く。そして妹に、どうせ殺されるなら兄の手にかかって死んでくれ、敵討ちに参加するために兄に手柄を立てさせてくれと頼む。

お軽が命を差し出そうとしたその時、兄妹の一途な心を見届けた由良之助が止めて、平右衛門に敵討ちへの参加を許す。そしてお軽に刀をもたせ、手をそえて床下に潜んでいた九太夫を刺殺させる。お軽に裏切り者を討たせて、亡き勘平の代わりに功を立てさせたのであった。

(この項、「歌舞伎演目案内」HPより)

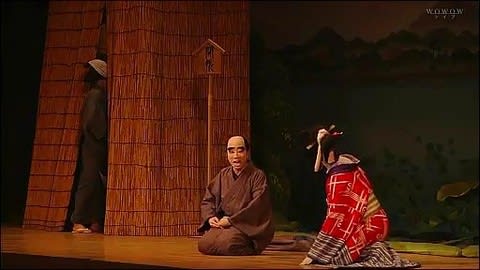

舞台は、女中達と目隠し鬼に興ずる由良之助の登場から。

そこへ、由良之助方の侍3人が乗り込んできます。足軽の寺岡平右衛門がお供として。

3人は、「討ち入りのご決意を」と詰め寄りますが、笑ってはぐらかす由良之助。刀を抜いて迫る3人に、寺岡平右衛門が待ったをかけ、討ち入りの連判状を差し出します。

が、由良之助は酔ったまま横になってしまい、平右衛門が持参した連判状を払いのけます。

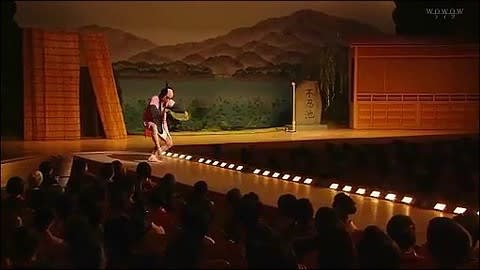

平右衛門が下がると、花道から由良之助の息子の大星力弥が息を切って駆け込んできます。

「力弥か。急用か」

「ただ今、御台の顔世様から、密書が届きました。委細はお文に」

座敷に戻った由良之助に「由良之助どの」との声。共に塩谷判官のもとで家老をしていた斧九太夫。

ふたたび酔いの姿に戻る由良之助。

二人は酒を酌み交わしはじめます。

酒の肴に、と差し出されたのは、蛸。九太夫は、「明日は主君塩谷判官の命日。その前日に、貴殿はその肴を食うか」

由良之助は蛸を食べてしまいます。そして、由良之助は立ち上がり、座敷を出ていきます。

物陰からその有様を見ていた鷺坂伴内(塩谷判官の仇、高師直の手下)。力弥が持参した書状が気になる九太夫は駕籠に乗ったふりをし、伴内を去らせ、座敷の軒下に忍び込みます。

夫勘平のために身売りされてきたお軽が二階で酔い覚ましと風に当たる風情で登場します。

由良之助は灯籠の灯りを照らし、先ほどの書状を読み始めると、お軽は手鏡を取り出し、盗み見をします。一方、やはり縁の下に隠れている九太夫も落ちてくる書状を盗み見します。

由良之助がはっとしてお軽を見上げると、お軽もあわてて鏡を隠す。

由良之助は座敷から縁の下へ降り立つと、下から二階の窓を見上げ、お軽は窓から由良之助を見下ろします。

書状を見たお軽をそのままにしておくわけにはいかない。

そこへ平右衛門が帰ってきます。

平右衛門は父、与市兵衛の死と勘平の切腹を告げます。さらに、「書状を盗み見た軽を殺すことで、仇討ちの一味連判に加わることができる。」と刀をふりあげてお軽に迫ります。

お軽は兄の言葉に、口を開きます。

「わたしは、自害いたします。お役にたててください」

そう言うがはやいか、お軽は平右衛門から刀をもぎとろうとします。

そこへ座敷の奥から「待て!」との由良之助の声。

「兄妹とも、見上げた。疑いは晴れた」

「軽、そなたが勘平の代わりに仇討ちをするのだ」

そしてお軽の持つ刀を由良之助は畳にぐっと突き刺します。その下には刺し抜かれた九太夫。

「恩を受けながら仇で返すとはお前のことだ、九太夫。とりわけ今夜は殿の逮夜。よくも魚肉を突きつけたな」と。(注:命日の前日の夜を「お逮夜」と言う)

そして、平右衛門に告げます。

「鴨川で、な」

「水雑炊を食らわせい」

「行け!」

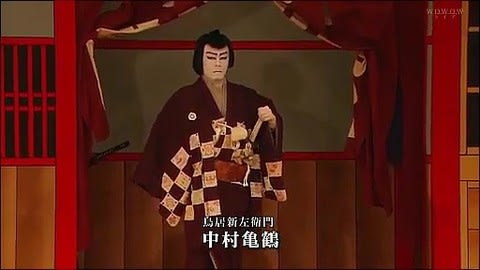

さすが松本 白鸚(まつもと はくおう)の貫禄勝ち。

二代目 松本 白鸚 は、前名の九代目 松本 幸四郎しても知られています。

歌舞伎ではお家の高麗屋の芸を継承し、外祖父の播磨屋の重厚な演目も受け継ぐ一方で、現代劇やミュージカルでの活躍、特に『ラ・マンチャの男』の主役は名高い。『王様と私』の主役をそれぞれ英語でこなしたこともあるとか。今は、「ソニー損保」のCMでお目にかかります。

仮名手本忠臣蔵七段目 祇園一力茶屋の場

ここは賑やかな遊里・京都祇園の一力茶屋。大星由良之助が敵討ちのことなど忘れたかのように連日酒を呑み、遊興の限りを尽くしている。お軽の兄・寺岡平右衛門(てらおかへいえもん)は、敵討ち参加を願いに訪ねて来たものの、相手にもされない。一方、元は塩冶家の家老だった斧九太夫(おのくだゆう)はいまでは師直側に寝返り、由良之助の本心を探るため、由良之助に届けられた密書の盗み読もうと床下に隠れている。

そうと知らず由良之助が密書を読み始めると、いまでは遊女となったお軽が二階から覗きみる。それに気付いた由良之助はお軽を手元に呼び、密書を読んだと聞くと、身請けして自由の身にしてやると言って、身代金を払いに奥へ入る。

お軽が喜んでいると兄・平右衛門に出会う。平右衛門は、由良之助がお軽を身請けする真意は、口封じに殺すためだと気付く。そして妹に、どうせ殺されるなら兄の手にかかって死んでくれ、敵討ちに参加するために兄に手柄を立てさせてくれと頼む。

お軽が命を差し出そうとしたその時、兄妹の一途な心を見届けた由良之助が止めて、平右衛門に敵討ちへの参加を許す。そしてお軽に刀をもたせ、手をそえて床下に潜んでいた九太夫を刺殺させる。お軽に裏切り者を討たせて、亡き勘平の代わりに功を立てさせたのであった。

(この項、「歌舞伎演目案内」HPより)

舞台は、女中達と目隠し鬼に興ずる由良之助の登場から。

そこへ、由良之助方の侍3人が乗り込んできます。足軽の寺岡平右衛門がお供として。

3人は、「討ち入りのご決意を」と詰め寄りますが、笑ってはぐらかす由良之助。刀を抜いて迫る3人に、寺岡平右衛門が待ったをかけ、討ち入りの連判状を差し出します。

が、由良之助は酔ったまま横になってしまい、平右衛門が持参した連判状を払いのけます。

平右衛門が下がると、花道から由良之助の息子の大星力弥が息を切って駆け込んできます。

「力弥か。急用か」

「ただ今、御台の顔世様から、密書が届きました。委細はお文に」

座敷に戻った由良之助に「由良之助どの」との声。共に塩谷判官のもとで家老をしていた斧九太夫。

ふたたび酔いの姿に戻る由良之助。

二人は酒を酌み交わしはじめます。

酒の肴に、と差し出されたのは、蛸。九太夫は、「明日は主君塩谷判官の命日。その前日に、貴殿はその肴を食うか」

由良之助は蛸を食べてしまいます。そして、由良之助は立ち上がり、座敷を出ていきます。

物陰からその有様を見ていた鷺坂伴内(塩谷判官の仇、高師直の手下)。力弥が持参した書状が気になる九太夫は駕籠に乗ったふりをし、伴内を去らせ、座敷の軒下に忍び込みます。

夫勘平のために身売りされてきたお軽が二階で酔い覚ましと風に当たる風情で登場します。

由良之助は灯籠の灯りを照らし、先ほどの書状を読み始めると、お軽は手鏡を取り出し、盗み見をします。一方、やはり縁の下に隠れている九太夫も落ちてくる書状を盗み見します。

由良之助がはっとしてお軽を見上げると、お軽もあわてて鏡を隠す。

由良之助は座敷から縁の下へ降り立つと、下から二階の窓を見上げ、お軽は窓から由良之助を見下ろします。

書状を見たお軽をそのままにしておくわけにはいかない。

そこへ平右衛門が帰ってきます。

平右衛門は父、与市兵衛の死と勘平の切腹を告げます。さらに、「書状を盗み見た軽を殺すことで、仇討ちの一味連判に加わることができる。」と刀をふりあげてお軽に迫ります。

お軽は兄の言葉に、口を開きます。

「わたしは、自害いたします。お役にたててください」

そう言うがはやいか、お軽は平右衛門から刀をもぎとろうとします。

そこへ座敷の奥から「待て!」との由良之助の声。

「兄妹とも、見上げた。疑いは晴れた」

「軽、そなたが勘平の代わりに仇討ちをするのだ」

そしてお軽の持つ刀を由良之助は畳にぐっと突き刺します。その下には刺し抜かれた九太夫。

「恩を受けながら仇で返すとはお前のことだ、九太夫。とりわけ今夜は殿の逮夜。よくも魚肉を突きつけたな」と。(注:命日の前日の夜を「お逮夜」と言う)

そして、平右衛門に告げます。

「鴨川で、な」

「水雑炊を食らわせい」

「行け!」

さすが松本 白鸚(まつもと はくおう)の貫禄勝ち。

二代目 松本 白鸚 は、前名の九代目 松本 幸四郎しても知られています。

歌舞伎ではお家の高麗屋の芸を継承し、外祖父の播磨屋の重厚な演目も受け継ぐ一方で、現代劇やミュージカルでの活躍、特に『ラ・マンチャの男』の主役は名高い。『王様と私』の主役をそれぞれ英語でこなしたこともあるとか。今は、「ソニー損保」のCMでお目にかかります。

などが出演し、それぞれ若さあふれる芝居を演じています。

などが出演し、それぞれ若さあふれる芝居を演じています。 ここでの早変わりは、えっ!

ここでの早変わりは、えっ!

福山雅治の曲が流れ、歌う。

福山雅治の曲が流れ、歌う。

登場した瞬間、舞台が華やいでいく。

登場した瞬間、舞台が華やいでいく。

ここでも大量の水を舞台上に。

ここでも大量の水を舞台上に。