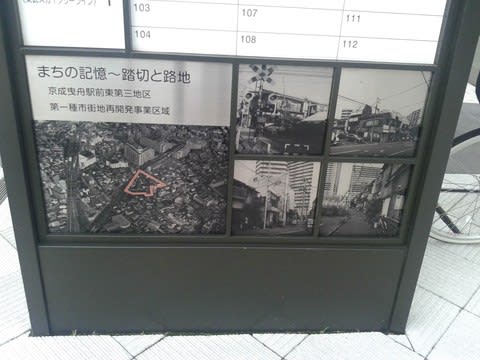

他にも戦中から戦後の写真が掲示されています。

商店街の賑わい。左は、小学校の通信簿。

少し寄り道をします。

東郷元帥の肖像画。「内海特殊鋼」さん。

東郷元帥の肖像画。「内海特殊鋼」さん。

工場の中にも特大の肖像画。

河合商店 『東郷ハガネ』

それまでは大阪を通してしか、鉄・鋼を動かすことができなかった。日清戦争(1894~1895年)後、 洋鋼を全国的に普及していった新しい型の商人が河合佐兵衛である。河合佐兵衛は、これまでにない 新しい商法を示し、河合商店の名と洋鋼の名を全国の鉄問屋、金物屋、鍛冶屋に知らしめるべく さまざまな手法を駆使した。

この新しいハガネ屋は商標、商品名、簡単な熱処理方法を印刷したカラフルな「ラベル」を用途別に ハガネに張った。さらに彼は洋銅の使用法、熱処理方法を印刷したカラフルな「ラベル」を用途別にハガネに貼った。

そしてこの洋鋼屋が当時の業界にも仰天させた方法とは、東郷平八郎の大きな姿絵の看板である。 当時誰も知らぬ者のなかった海軍大将東郷平八郎の姿を商標として登録した。明治39年のことである。 大きな東郷平八郎の姿絵を描かれた日本橋にある河合商店の店舗や陳列館は近隣に異彩をはなったという。 その後、この黒漆塗りの地に金銀で縁取られた東郷元帥の姿絵の看板は各地の代理店にも見られるようになる。

さらに彼は洋銅の使用法、熱処理法など体系的に解説した初めての書『洋鋼虎の巻』(2巻)、 『東郷ハガネ虎の巻』、『鋼域大観』を編著している。 大正14年にはヨーロッパの 製鋼所、取引先のイギリスのアンドリユー社、そしてクルップ製鋼所などを9か月間にわ たって見て回った。帰国後ヨーロッパの製鋼所事情の報告会にはそれを聞きに各地から鉄 問屋や鍛冶屋が集まったという。河合の動きは当時のハガネ屋の鉄の科学に対する知識の 高さ、時代を先駆けした鉄商いの方法をまわりに示した。

この看板は“東郷ハガネ”を取り扱う代理店に、発売元の日本橋「河合商店」(現:カワイスチール&カワイスチールホールディング)から与えられたそうです。

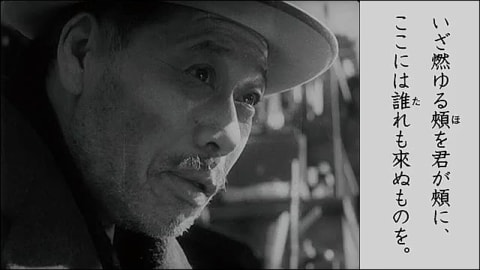

東郷平八郎海軍元帥

明治時代の日本海軍の指揮官として日清及び日露戦争の勝利に大きく貢献し、日本の国際的地位を「五大国」の一員とするまでに引き上げた一人である。日露戦争においては、連合艦隊を率いて日本海海戦で当時世界屈指の戦力を誇ったロシア帝国海軍バルチック艦隊を一方的に破って世界の注目を集め、アドミラル・トーゴー(Admiral Togo 、東郷提督)としてその名を広く知られることとなった。当時、日本の同盟国であったイギリスのジャーナリストらは東郷を「東洋のネルソン」と、同国の国民的英雄に比して称えている。日本では、大胆な敵前回頭戦法(丁字戦法)により日本を勝利に導いた世界的な名提督として、東郷と同藩出身者であり同じく日露戦争における英雄である満州軍総司令官・大山巌と並び、「陸の大山 海の東郷」と称され国民の尊敬を集めた。

(この項、「Wikipedia」参照)

交番の脇に道標。

「やくしみち道標」。

「やくしみち道標」。

この道標は、木下川薬師(きねがわやくし)への道しるべで、享保年間(1716~36)に八代将軍徳川吉宗が薬師参詣の際、大畑村(現八広周辺)の人々に道の要所に建てさせたものといわれています。現在の木根川橋のやや下流、川の中央辺りにありましたが、荒川開削に伴い、葛飾区東四つ木1丁目に移転しました。この道標も開削以前は、この場所ではなく、他の場所から移されてきたものと考えられます。向かって正面に「右 やくしみち」右面に「左えと(江戸)みち」、左面に「大畠村講中」と刻まれており、長い間、この道標が薬師参りの人々のために道案内の役割を果たしてきたことがわかります。薬師道のかつての道筋は、白鬚の渡し(堤通1丁目交差点の辺り)から東に向かい、曳舟川で薬師橋(現在の八広1・東向島6交差点)を東進し、この道標前を北上した辺りでゆるやかに右折して薬師堂に続いていました。

「今昔マップ」より)

Aが元の薬師堂、Bが現在のもの。

Aが元の薬師堂、Bが現在のもの。

誰かがマフラーをかけた。

誰かがマフラーをかけた。

「八広駅」に向かいます。昔からある居酒屋さん。「日の丸酒場」。

左手、「曳舟川通り」との交差点が、「更正橋」。歩道橋には更正橋と書かれています。「曳舟川」に架かっていた橋の名。

語源は? このもう少し西側には私娼の町・玉の井遊郭がありました。永井荷風の『墨東綺譚』に登場します。

そんな遊郭の帰り、川を渡るときに「更正して帰れ!」という意味だったとか? この角にある小学校の名前が「更正小学校」でした。現在は、「八広小学校」に。

「向島更正尋常小学校」とあります。

「向島更正尋常小学校」とあります。

「八広駅」は、かつては「荒川駅」と称していました。

(下に見える写真は、王さんが荒川土手に来たときのものらしい)

「荒川駅」1,994年。

(「You Tube」より)

(「You Tube」より)

荒川橋梁の架け替え工事前]は青砥寄り、荒川堤防上の道路(都道449号)沿いに駅舎および改札があり、構内踏切も設置されていた。架け替え工事により線路が付け替えられたことに伴い、2001年9月15日のダイヤ改正から新駅舎での営業を開始した。コンコースも高架下の中央に移転するとともに下り線に追い抜き設備が設置され、使用を開始した。 (この項「Wikipedia」参照)

高架線になった「八広駅」。

高架線下から振り返る。遠くにスカイツリー。

荒川で行き止まり。迂回して下流に架かる「木根川橋」を渡ります。途中のおうちの真っ赤なバラ。

荒川土手から。

京成線の橋梁。

普段は、河川敷ではサッカーや野球に興ずる姿が。

普段は、河川敷ではサッカーや野球に興ずる姿が。

自粛解除で一斉に外出しはじめ、電車も混んできました。近所の飲み屋さんもボーリング場も・・・活気を取り戻したのはいいのですが。第二波、第三波が心配です。

「南龍館」、「橘館」、「電気館」、「松竹館」、「吾嬬富士館」、「向島映画劇場」・・・。当時、近所の工場で働く工員、庶民の娯楽の殿堂だったわけです。などがあり大いに賑わっていたそうだ。

「南龍館」、「橘館」、「電気館」、「松竹館」、「吾嬬富士館」、「向島映画劇場」・・・。当時、近所の工場で働く工員、庶民の娯楽の殿堂だったわけです。などがあり大いに賑わっていたそうだ。

かつては30以上の映画館があった墨田区ですが、現在、墨東エリアには映画館がありません。そんな中、私たち橘館は、「まちを映画館に」をコンセプトに、特定の拠点は持たず、廃校、教会、カフェなど映画を映せる環境を探し出し、不定期に映画の上映会を行っています。

かつては30以上の映画館があった墨田区ですが、現在、墨東エリアには映画館がありません。そんな中、私たち橘館は、「まちを映画館に」をコンセプトに、特定の拠点は持たず、廃校、教会、カフェなど映画を映せる環境を探し出し、不定期に映画の上映会を行っています。 」HPより)

」HPより)

」HPより

」HPより

(「You Tube」より)

(「You Tube」より)

「八広ふれあい通り」

「八広ふれあい通り」

1970年代のようす。密集した家並み。曳舟川通りの整備中。

1970年代のようす。密集した家並み。曳舟川通りの整備中。

2010年代のようす。

2010年代のようす。 「長浦児童遊園」。小さな公園。高架下にも遊具があります。

「長浦児童遊園」。小さな公園。高架下にも遊具があります。 この付近から「白鬚線」が分岐していた?

この付近から「白鬚線」が分岐していた?

高架下。京成トーンの建物。

高架下。京成トーンの建物。

奥にスカイツリー。

奥にスカイツリー。 踏切付近。遠くに曳舟駅手前の高層住宅

踏切付近。遠くに曳舟駅手前の高層住宅

「URイーストコア曳舟」が遠くに。

「URイーストコア曳舟」が遠くに。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより)

この付近にあったはずですが。

この付近にあったはずですが。 「スカイツリー」。

「スカイツリー」。

密集した家々。

密集した家々。

この奥の方はかつてのまま。

この奥の方はかつてのまま。

現在の京成曳舟駅入口。

現在の京成曳舟駅入口。

左手に「スカイツリー」が見えてきます。

左手に「スカイツリー」が見えてきます。 「大横川親水公園」。「業平橋」から。

「大横川親水公園」。「業平橋」から。

○の付近から北東へ。下方の線路は、浅草駅に向かう東武線。

○の付近から北東へ。下方の線路は、浅草駅に向かう東武線。

「生コンクリート工場発祥の地」記念碑。

「生コンクリート工場発祥の地」記念碑。

「押上・業平橋駅周辺土地区画整理事業」記念碑。

「押上・業平橋駅周辺土地区画整理事業」記念碑。 地上駅だった「押上」駅を出ると、正面にこの橋がありました。

地上駅だった「押上」駅を出ると、正面にこの橋がありました。

左が「京成本社」。

左が「京成本社」。 押上一丁目仲町会」HPより)

押上一丁目仲町会」HPより)

かつての本社ビルの今。現在は、ホテルなどの複合施設に。

かつての本社ビルの今。現在は、ホテルなどの複合施設に。 「押上駅(スカイツリー前)」入口。

「押上駅(スカイツリー前)」入口。