レジデント@a_certain_hospital

パーキンソン病の患者さんのせん妄にお薬使いたいんですけど、ドーパミン遮断しない薬なんてないですよね???

#クエチアピン

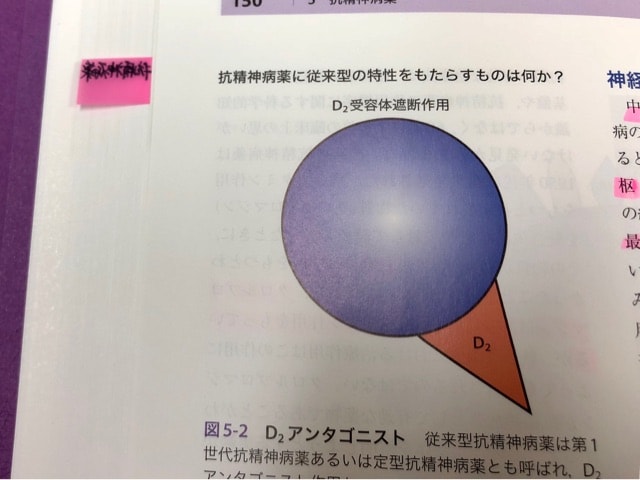

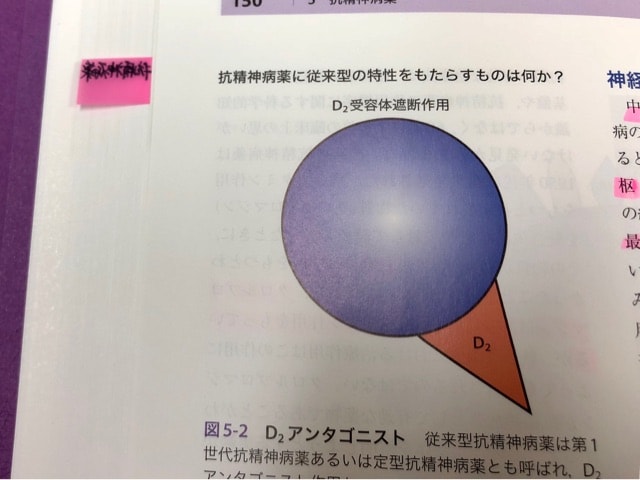

1970年代まで、抗精神病作用をもつ「神経遮断薬」の主要な薬理学的特性は、ドーパミン2(D2)受容体遮断作用であると考えられてきました。

これが、従来型抗精神病薬のメインの作用、D2アンタゴニスト作用です。

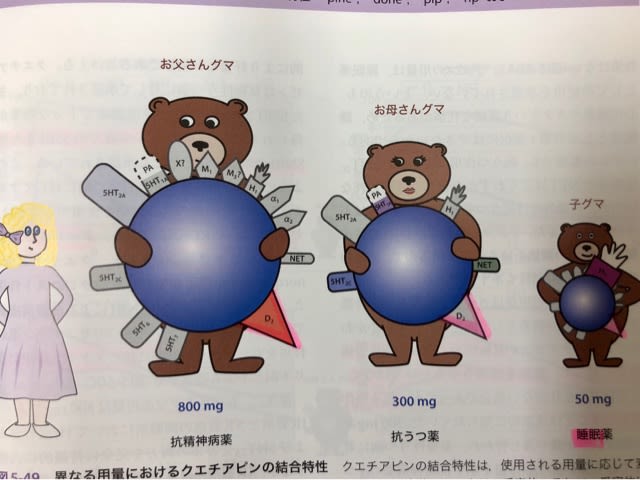

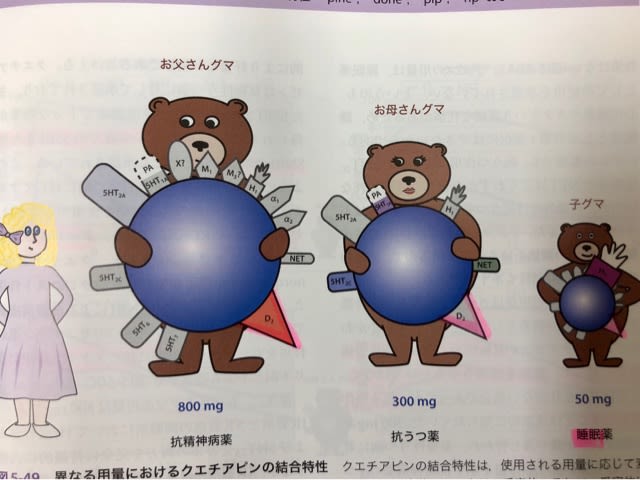

(あ、ちなみに多くの従来型にはM1, H1, α1アンタゴニスト作用もあり鎮静作用を発揮します。)

ただ、これは脳内すべてのドーパミン経路を遮断してしまう。精神病の陽性症状を軽減させるためには中脳辺縁系のドーパミン経路のドーパミンを減少させたいだけなのに…とくに問題なのが、錐体外路系の一部である黒質線条体のドーパミン経路でD2受容体が遮断されるとEPSが出現してしまうということです。

このジレンマにより登場したのが、クエチアピンのような非定型抗精神病薬です。

非定型抗精神病薬はD2アンタゴニスト作用に加え、セロトニン2A(5HT2A)アンタゴニスト作用を持つという特徴があります。セロトニン2A(5HT2A)受容体は線条体においてドーパミン放出のブレーキです。つまりこれを遮断すれば、線条体においては放出を促進されたドーパミンがD2アンタゴニストと競合しD2受容体占拠率を低下させるのです。

非定型抗精神病薬の最も重要な臨床特性は、従来型と比較して同程度の抗精神病薬作用を有しながらEPSが少ないことですが、その作用機序を説明するために頻用されるのがこの仮説です。

そんなわけで、線条体におけるドーパミンが不足しているパーキンソン病の患者さんのせん妄を鎮静するには、従来型のコントミン(一:クロルプロマジン)やセレネース(一:ハロペリドール)ではなく、クエチアピンを使うことが推奨されているのですねー。

(アメリカの教科書って、唐突にこんな絵を出してきて覚醒を促す)

パーキンソン病の患者さんのせん妄にお薬使いたいんですけど、ドーパミン遮断しない薬なんてないですよね???

#クエチアピン

1970年代まで、抗精神病作用をもつ「神経遮断薬」の主要な薬理学的特性は、ドーパミン2(D2)受容体遮断作用であると考えられてきました。

これが、従来型抗精神病薬のメインの作用、D2アンタゴニスト作用です。

(あ、ちなみに多くの従来型にはM1, H1, α1アンタゴニスト作用もあり鎮静作用を発揮します。)

ただ、これは脳内すべてのドーパミン経路を遮断してしまう。精神病の陽性症状を軽減させるためには中脳辺縁系のドーパミン経路のドーパミンを減少させたいだけなのに…とくに問題なのが、錐体外路系の一部である黒質線条体のドーパミン経路でD2受容体が遮断されるとEPSが出現してしまうということです。

このジレンマにより登場したのが、クエチアピンのような非定型抗精神病薬です。

非定型抗精神病薬はD2アンタゴニスト作用に加え、セロトニン2A(5HT2A)アンタゴニスト作用を持つという特徴があります。セロトニン2A(5HT2A)受容体は線条体においてドーパミン放出のブレーキです。つまりこれを遮断すれば、線条体においては放出を促進されたドーパミンがD2アンタゴニストと競合しD2受容体占拠率を低下させるのです。

非定型抗精神病薬の最も重要な臨床特性は、従来型と比較して同程度の抗精神病薬作用を有しながらEPSが少ないことですが、その作用機序を説明するために頻用されるのがこの仮説です。

そんなわけで、線条体におけるドーパミンが不足しているパーキンソン病の患者さんのせん妄を鎮静するには、従来型のコントミン(一:クロルプロマジン)やセレネース(一:ハロペリドール)ではなく、クエチアピンを使うことが推奨されているのですねー。

(アメリカの教科書って、唐突にこんな絵を出してきて覚醒を促す)