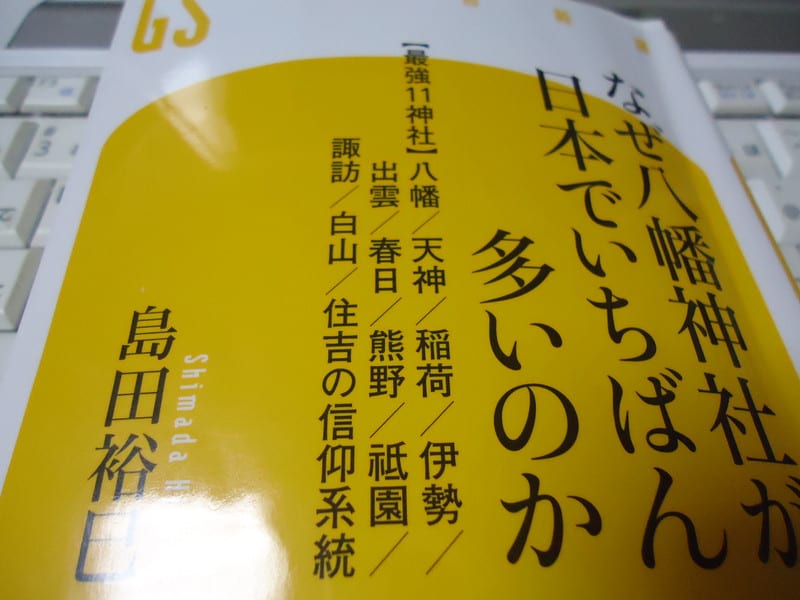

読書感想107 なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか<o:p></o:p>

著者 島田裕巳<o:p></o:p>

生年 1953年<o:p></o:p>

出版年 2013年<o:p></o:p>

出版社 (株)幻冬舎<o:p></o:p>

定価 860円+消費税<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

感想<o:p></o:p>

ここでは神社に祭られている神々のことや、神仏習合の形が取り上げられている。取り上げられている神様は、八幡、天神、稲荷、伊勢、出雲、春日、熊野、祇園、諏訪、白山、住吉である。神社として一番多いのは八幡信仰であり、二番目が伊勢信仰、三番目が天神信仰である。<o:p></o:p>

神社に祭られている神々は古事記や日本書紀に登場している神々よりは、登場していない神々のほうが多いという。そして神道には、開祖も教義もなく、当初は社殿さえ存在せず、神主という専門家もおらず、一般的な宗教の役割である救いを与えることもなく、その本質は「ない宗教」にあると述べている。出自から神々は三種類にわけられる。第一は古事記や日本書紀に登場する神々、総数は327柱。第二は記紀神話には登場せず、新たに祀られた神々。八幡神のように渡来人が祀るようになった外来の神や、稲荷のように突然出現した神。第三は、天神のように人を神として祀ったものである。この中には靖国神社に祭られている246万柱の戦死者・戦没者や、日光東照宮の徳川家康なども含まれる。<o:p></o:p>

八幡神はどのように勢力を拡大していったのか。鎌倉時代末期の宇佐八幡宮に伝わる言い伝えをまとめた「託宣集」から、八幡神の出自は辛国つまり、朝鮮半島だと著者は推定している。八幡神は、応神天皇と習合することで天照大神に次ぐ皇祖神に地位を高めた。東大寺の大仏建立に際して、八幡神は、あらゆる障害を取り除こうという託宣(神のお告げ)を出すという重要な貢献を果たした。宇佐八幡宮から上京した八幡神は東大寺の守護神として手向山八幡宮に祭られることになった。各国の国分寺にも八幡神が勧請され、現在でも境内の中に鎮守八幡宮として鎮座している。東寺や薬師寺など有力な寺院の中に守護神として祀られている。宇佐八幡宮の中には神宮寺として弥勒寺が建てられ、明治の廃仏希釈まで存在していた。それで、八幡神の本体は応神天皇で、なおかつ弥勒菩薩であるとされ、8世紀後半には八幡神は菩薩の号を賜り、「八幡大菩薩」と称するようになった。八幡神は神道の神であると同時に仏教の仏の地位を得て、神仏習合時代の象徴的な存在になった。<o:p></o:p>

こうした神仏習合の信仰を理論化したものが本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)。日本の神々は仏教の仏がその姿を現したものという説である。以上八幡神についてかいつまんで本書の内容を紹介してみた。<o:p></o:p>

古刹に行くと、片隅に小さい鳥居の神様を祭ってある。しかし、大きい神社には神宮寺は残っていない。今でも八幡神社では、神仏一体を意味する八幡大菩薩の名前を名乗っているのだろうか。神仏分離後まで八幡大菩薩は生き残ることができたのだろうか。興味はつきない。

★ランキングにクリックをお願いします☆