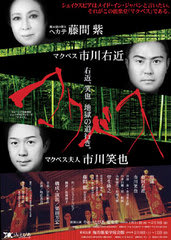

この画像はパンフレット(有料)ではなくチラシ(無料配布)です~

(終演後パンフレット購入しようと思ったけど完売だった!)

今気づいたのですが、この「三響会」の題字は玉三郎さんの書です。

10月28日(金) 新橋演舞場

午後二時開演が「囃子の会」で、亀井忠雄さん、田中佐太郎さん主催。

鼓の家を見て以来、佐太郎さんの生の演奏を拝聴したい!!と

強く願っていたのですが、現況、平日休暇を取るというのがほぼ困難・・・で

「囃子の会」は断念。

プログラムのみ掲載します。ご出演の皆さんの顔ぶれも興味深いですよね―。

【囃子の会】

八 島:野村萬斎

賤機帯:中村富十郎、中村勘太郎

井 筒:梅若六郎

君が代松竹梅:坂東玉三郎

石 橋:観世清和、観世銕之丞

宝生欣哉/一噌幸弘・幸清次郎・大倉源次郎・三島元太郎/

浅井文義・梅若晋矢・観世喜正/杵屋勝国・杵屋直吉/福原寛/

亀井広忠・田中傅左衛門・田中傳次郎

当ブログの、今夏の

亀治郎の会の記事でもご紹介させて頂いたのですが、

以下その抜粋です。

>傳左衛門社中の皆様には、いろいろな舞台でお目にというか

>お耳にかかっておりますが、今年一月、

>お母様の田中佐太郎氏のドキュメント「鼓の家」を拝見し、

>非常に感銘を受けました。長く厳しい訓練を受け芸を継承し、

>そして、また自身の中に受け継いだものを

>余すところなく子供たちへ、次代へと繋いでいく。

>女性であるがゆえ、歌舞伎や能の舞台の前面に立つこともなく、

>ある意味無償で伝統に奉仕するその生き様に、心を打たれました。

>佐太郎氏の生の演奏を是非拝聴したいと、以来、願っています。

【三響会】

こちらは午後七時開演で、主催が亀井広忠・田中傅左衛門・田中傳次郎さん。

一、(狂言・歌舞伎)『二人三番叟』三番叟:野村萬斎、三番叟:市川染五郎

二、(舞踊)『島の千歳』立方:藤間勘十郎

三、(能と長唄による)『船弁慶』知盛の霊:観世喜正

四、(歌舞伎)『保名』:保名:市川亀治郎

五、(能と歌舞伎による)『石橋』:獅子の精:梅若晋矢、獅子の精:中村勘太郎

一噌幸弘/山崎正道・角当直隆・梅若会/福原寛

清元清栄太夫・清元菊輔/杵屋利光・今藤長龍郎

亀井広忠・田中傅左衛門・田中傳次郎

こちらも楽しみにしていた萬斎さんと染五郎さんのコラボ(?)

案の定残業で間に合わず・・・で、間に合わないのはこれだけと

予測していたところ、二番目にも間にあっていなかったことが

劇場に到着してから発覚(~_~;)

船弁慶からの観劇・拝聴となりました。

改装後の演舞場に足を踏み入れたのは初めてで、

ずいぶんシックな色調の内部が、ガラス越しに見えたとき

ふだんの商業演劇のときと違って、

ロビーのディスプレイを変えているのかな?

と瞬間的に思ったのですが、そうだ、改装したのだ~と・・・

『船弁慶』

歌舞伎で言うところの後シテ、能では後場の知盛の霊のみ演者としては登場。

あとは謡(でいいのかしらん)と長唄の掛け合いで舞台は進行して行きます。

崇光さん

ソックリの声が響き、一瞬、ドキっとしたのですが、

似てるけど、やはり微妙に個性の違う、弟さんの利光さんでした。

お兄様に負けず、一段と艶と声量の増した感じで、そして

粛々とした雰囲気を醸し出してもいて、良いお声でした。

東袖だったので、長唄チームの姿はまったく見えなかったのですが

お声とチラシにお名前があることで確認。

(上手が長唄、下手が地謡座?となっていました。)

歌舞伎ファン的には、というか私には、シテ方の抑制された動きは

視覚的にちょっともの足りず(後の石橋もそうだったのですが)

(遠く三階からではなく、能楽堂などで見るとまた別の感想も

あるかもしれませんが)曲に耳を傾けておりました。

が、唄は結構響くのですが、角度的にこれは、舞台に向かって

正面席が正解だったのかな~と思うほど、鼓があまり響いてこず残念。

『保名』

第一回の亀治郎の会

への誘い?ということだったと記憶してますが

両国でのイベントで亀ちゃんがこの曲を踊ったのは・・・

う~ん、さすがの彼でも苦手演目あり?と

この時は、あまり良い出来栄えとは思えなかったので

数年たち、どうかな~と期待していました。が、

やっぱり口説きの振りに、あまり色気が出ないかなぁ~という感じ。

ここのところ、女形をするときには、相応の香気や

ふっくらした感じが出るな~なんて、思っていたので、

かなり楽しみにはしていたのです。

道具立ても、「変わっているなぁ」とは思いましたが、

効果的かどうかは疑問。冒頭で葉の影が

亀ちゃんの顔にずっとかかっていて、(ぱっと見、顔に傷でも

描いているのか知らん!?と思った!!)邪魔に感じた。

今回、私が見た限りの演目では花道が使用されておらず

(たぶん、花道には所作板敷かれてなかったので、

未見の二演目でも未使用のはず・・・)

せっかく東袖に席を取れたのに残念でした。

保名は花道からの出だと思ってたのだ~

でも、数年後にまた見せて欲しいな~とも思います、保名。

『石橋』

勘太郎くんも、もちろん良かったのですが、

亀ちゃんなら、こっちで観たかったなー!!とも思った番組。

どうしても「歌舞伎」の方の獅子の精に目が行ってしまいます。

私は、正式な(?)お能は、シドニーに在住していた時に

ジャパンフェスティバルで上演された「羽衣」を観ただけなので、

能の上演、演目、約束事に対する知識がまったくなく、

今回、能での獅子の精のスタンダードをされたのか、

歌舞伎とのコラボのために、多少アレンジされているのか不明ですが、

正直、これが、上手く融合され調和されたものなのか

どんな意匠や意図で、能と歌舞伎を共演というか共存させてみたのかは

私にはよく分かりませんでした。

珍しいものを観た~!!という意味では面白かったですが。

“三響会”という点では、この曲がやっぱり一番満足!!

鼓も太鼓も聴かせるところが、バッチリ分かり易いし、あの「間」の

使い方も、カッコよくて好き!!

勘太郎くんが、自身も廻りながら(360度)毛振りをした

場面があったのですが、これは大変そうなワリにはちょっと意味不明でした(~_~;)

安定を欠いていたし(欠いているように見えた)、

その間テンポを殺いでしまっていた。別に一回転しながら

廻さなくても、フツーに綺麗な毛振りであればそれで良かったかな、と。

三響会、感想を一言で表すと、

視覚的にはホント「珍しいものを観た!!」です。

忠広さん、傅左衛門さん、傅次郎さんの演奏を聴く、という意味では

それぞれの分野のスタンダードを、スタンダードに聴きたい!!

と、なんだかんだ言って(書いて)おりますが、

来年も「三響会」は開催されるとの事ですので、チケ確保予定~(笑)

MSN-Mainichi INTERACTIVE 芸能

asahi.com: 歌舞伎と能楽、囃子方の魅力を親子で競演 - 文化・芸能

二人三番叟の感想を二葉さんより頂きました!!

二人三番叟の感想を二葉さんより頂きました!!

ソックリの声が響き、一瞬、ドキっとしたのですが、

ソックリの声が響き、一瞬、ドキっとしたのですが、 への誘い?ということだったと記憶してますが

への誘い?ということだったと記憶してますが

)

)

)

)

歌舞伎座夜の部を観劇。短感想です。

歌舞伎座夜の部を観劇。短感想です。 ・・・)

・・・)

)

)

の『地球の歩き方』←黄色い表紙、を抱えています(笑))

の『地球の歩き方』←黄色い表紙、を抱えています(笑))

でなく、図書館

でなく、図書館 !!)

!!) (現在は和解)

(現在は和解)

、ここのところ

、ここのところ をお貸ししたくなりました。

をお貸ししたくなりました。 )

) をご理解の上お願いします~

をご理解の上お願いします~