興味の無い方には申し訳ありませんね。昨日の続きです。

私は日頃、この酒評で酒を好きな酒を誉める言葉として、「キリッと」「透明感のある」「造り手の美意識を感じる」という語彙をよく使います。それは、私が満足した酒を具体的に念頭に置いて、その味に言葉を当てはめたに過ぎず、「こういう酒が旨い」といえるような理想形を持っていたわけではなかった事に気づきました。

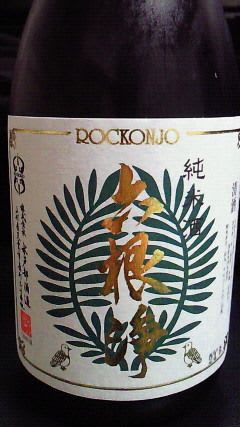

さて「六根浄」、飲んでみると・・・まさにキリッとして透明感があり、それがすべて造り手がはっきり理想として意図してものであることがわかります。フワッと媚びたりせずに輪郭がはっきりとして、その中に澄んだ味わいが浮かび上がる。たまたまではなくて、しっかりと計算された酸度が、狙いすましたように美しい味を描いて消えていきます。

何も言うことはありません。素晴らしく完璧な作品で、「お見事」という他はありません。

しかし・・・ちょっと窮屈なのです。中に込められた「酒はこうあるべし」という美学が、雄弁すぎる。そしてそのメッセージを受け止める側にも「酒の道」に対する「六根清浄」を要求するような、厳しさがありすぎるのです。

「ああ・・・今日も疲れた」と、冷蔵庫から取り出した酒瓶の栓を開け、安物ながら手になじんだグラスに注ぎ、それを一口すすって、ホッと安心する。

そんな、ただの飲兵衛の私には、やはり「酒の道」に分け行っていく胆力が欠けているのだと思います。今までさまざまな酒を偉そうに語ってきましたが、本当のところでは、こういう「渾身の作品」を鑑評するような「六根」(研ぎすまされた五感プラス霊感)を持っていないのです。

一日の疲れで「六根」が清浄でなくなってしまったからこそ、家に帰ってそれをズルッと(モツのように)とりだして、せせらぎでそそいで、「因幡の白兎」のごとく、がまの穂でくるんで涼しい風にあててやるような、そんな酒との付き合い方をしているのだということが、よくわかりました。

芸術作品を、「鑑賞する」ことと「楽しむ」ことの違いについて考えさせられるような、深い逸品でした。(また「大げさだ」と叱られそうですが)

私は日頃、この酒評で酒を好きな酒を誉める言葉として、「キリッと」「透明感のある」「造り手の美意識を感じる」という語彙をよく使います。それは、私が満足した酒を具体的に念頭に置いて、その味に言葉を当てはめたに過ぎず、「こういう酒が旨い」といえるような理想形を持っていたわけではなかった事に気づきました。

さて「六根浄」、飲んでみると・・・まさにキリッとして透明感があり、それがすべて造り手がはっきり理想として意図してものであることがわかります。フワッと媚びたりせずに輪郭がはっきりとして、その中に澄んだ味わいが浮かび上がる。たまたまではなくて、しっかりと計算された酸度が、狙いすましたように美しい味を描いて消えていきます。

何も言うことはありません。素晴らしく完璧な作品で、「お見事」という他はありません。

しかし・・・ちょっと窮屈なのです。中に込められた「酒はこうあるべし」という美学が、雄弁すぎる。そしてそのメッセージを受け止める側にも「酒の道」に対する「六根清浄」を要求するような、厳しさがありすぎるのです。

「ああ・・・今日も疲れた」と、冷蔵庫から取り出した酒瓶の栓を開け、安物ながら手になじんだグラスに注ぎ、それを一口すすって、ホッと安心する。

そんな、ただの飲兵衛の私には、やはり「酒の道」に分け行っていく胆力が欠けているのだと思います。今までさまざまな酒を偉そうに語ってきましたが、本当のところでは、こういう「渾身の作品」を鑑評するような「六根」(研ぎすまされた五感プラス霊感)を持っていないのです。

一日の疲れで「六根」が清浄でなくなってしまったからこそ、家に帰ってそれをズルッと(モツのように)とりだして、せせらぎでそそいで、「因幡の白兎」のごとく、がまの穂でくるんで涼しい風にあててやるような、そんな酒との付き合い方をしているのだということが、よくわかりました。

芸術作品を、「鑑賞する」ことと「楽しむ」ことの違いについて考えさせられるような、深い逸品でした。(また「大げさだ」と叱られそうですが)