街を歩いていると変な英語表現や英語表記をよく見かけるが、西鉄バスの中で見たこの訳は非常に良いと感じた。 「バスが止まってから、席をお立ち下さい」を学生に訳させると、「Please stand up from the seat when (after) the bus stops」とでもなるだろうか。 まあ、それでもこんなふうにでも書ける学生は少数であろう。 ただ、これだと何となくバスが止まると立たないといけないような意味になる。 しかしながら、その訳として、「Please do not leave your seat while the bus is moving」となっている。 これを直訳すると、「バスが動いている間は、席を離れないで下さい」となる。 表現自体は随分と違うのだが、伝えたいことはきちんと伝わる。 さらに、日本語のソフトな表現(お立ち下さい)が直訳では伝わりにくいが、「Please do not leave your seat」とすることで、何となくソフトに伝わって来るし、これだと、バスが止まっても特に席を離れる必要もない。 こんな感じで、英訳、和訳ができたら楽だろうな。

From Face Book: Please do not leave your seat while the bus is moving.

JR博多駅前の陥没事故の復旧の速さは、世界中から驚きの声が上がっているが、そんな中、CNNの表現が良い。 こんなふうに表現すれば、これほどの復旧の速さを伝えることができるんだなあと勉強になった。

It disappeared almost as quickly as it appeared.

また、同時に以下のような言い回しもあった。 この場合、matter of daysのニュアンスがぴったりであるが、なかなか使えない。

Giant sinkhole in Japan repaired in matter of days.

From Face Book: It disappeared almost as quickly as it appeared.

We are having a party tomorrow. Can you come/go? こんな場合、これまで当たり前のように、comeが正しいと思っていたが、実際には、どちらでも良いということで、むしろ、迷った場合は、goを使うということであった。 これまでほとんど聞いたことない単語が、日常会話で普通に使用されていることも少なくない。 そんな中の一つがaversion。 aversion to mosquitoes のように使っていた。 先日、ある方との話の中で、First of allと聞こえたのだが、実は Festival であった。 まだまだ勉強不足である。

From Face Book: Can you come/go?

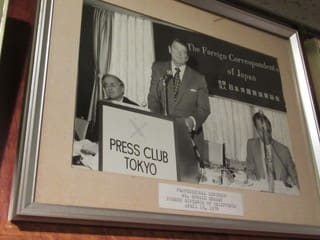

有楽町電気ビル20階にある日本外国特派員協会に一室で開催された某リスナーの集いに参加してみた。

これは、NHK英語プログラムの一つである「実践ビジネス英語」のファンの集まりという珍しいものである。

プログラムというよりは、講師の杉田敏氏の魅力に惹かれた人達の会で、今回が数回目であるが、場所が普段よく耳にする日本外国特派員協会ということで、なかなか足を踏み入れることもできないと思い初めて参加した。

私自身、同講座を約30年聞き続けている「熱心な」リスナーの一人である。 杉田氏は、いわゆる英語教師ではなく、日本の大学を卒業後、アメリカの新聞社や国際的な広告代理店等の役員を歴任された国際的ビジネスパーソンである。

NHKのラジオ英語講座の中では最も難易度の高いものだが、毎回のヴィニエットの内容がアメリカのビジネスシーンはもちろん、様々な生活、文化に関連するもの非常に洗練されたもので、氏の長年の経験に基づく素晴らしいものである。 当日は、その杉田氏の面白い話をいろいろと聞くことができ、また数分であったが、個人的にも話をする機会を得た。 また現在のパートナーのヘザーハワード氏も同席され、プログラムの裏話も披露された。

短い時間であったが充実したひとときとなった。

From Face Book: I attended the meeting for the listeners of NHK radio program “Business Communication in Action”.

元アップルジャパンの取締役社長の山元氏と、何とアメリカ人に英語を教えていたという小西氏の共著である「人生を変える英語力」を読んでみた。 今までのものとは、少し違った視点からの内容も多く面白かった。 特に、気付かされたのは、重要な三つの「s」の使い方であった。 すなわち、複数形の「s」、三単現在の「s」、そして所有格の「s」で、これらは手抜きしてはいけないということであった。 ここで例えば「He like a chocolate bar」が、ネイティブスピーカーにはどのように聞こえるのか、以前から疑問であったが、「何となく言いたいことはわかるが気持ち悪い」ということで、「彼、チョコレート好きあるよ」といった感じだろう。 また残念だが、これまで私の持論であった「The International language is a broken English」は見事に論破されてしまった。 iPhone の音声認識アプリであるSiri使うと発音の練習になる。

From Face Book: I have read the book “Design Your English & Life”.

先日、LAXで国内線に乗り換えたが、その際、ゲート変更のアナウンスがあった。 チケットには、62番と書いてあったが、68番への変更のようであった。 確認のために、係の方にも聞いたが、やはり68番ということであった。 ところが、68番に向かう途中でどうも様子がおかしいことに気づき、再度、確認したところ、何と60Aというゲートだった。 そもそも、ゲートは番号という先入観があったとは言え、ヒヤリング力のなさと難しさを実感した。 シックスティエイトとシックスティエイ、悲しいかな、この年齢で練習して聞き分けられるようなものではないだろう。

From Face Book: 68 or 60A?

科学英語Ⅰが今日から始まった。 諸般の事情で、教科書や割り振り等を担当しているが、今年度から教科書を一新した。 今後、益々、英語能力が重要になることは間違いなく、少しでも、学生諸君の英語能力向上の手助けになってくれれば良い。

“Science English I” taught by our staff members has just started.

福岡地方は雨と強風で、一気に桜が散ってしまった。 満開からたった1週間で桜の季節が終わってしまったが、いよいよ研究室の活動も本格化する。 新4年生への研究テーマ説明、修士の学生のテーマ見直しも終わり、また講義も始まった。

1週間前

さて、数日前東工大入学式での学長の式辞が英語で行われたことが話題になった。 帰国子女以外の新入生は、一部単語は聞き取れたかもしれないが、間違いなく何を言いたいのか全く理解できなかったであろう。 ある意味、物凄く奇妙な時間であったろう。 個人的には、日本も、もっと普通に英語が通用する国に変わる必要があると思っているし、第二国語として扱うべきだとも考えている。 将来、日本が置かれる状況を考えてもこのことは間違いない。 ただ、この場合の英語は、あくまでも目的があっての手段(広い意味での)である。 例えば、仕事を進める上でグループの中に一人でも日本語のわからない方がいる時は、英語を使うべきだし、学会発表も同様である。 そのためには、もっともっと英語の必要性を強調し、もっともっと実践的な英語学習を学校で実施する必要がある。 しかしながら、今回の式辞のように、対象がほとんど日本人で、なおかつ、その目的がこれから大学生活を送る学生へのメッセージを正確に伝える必要がある場合は、日本語を使うべきであろう。 あらかじめ英訳したものを、留学生等に配布すれば済むことである。 いずれにしても目的が大事である。 その目的達成の手段としての英語が重要である。 そう考えると、今回の東工大の場合、新入生に伝えることではないとすると、その目的は何だったのだろうか? 自ずと答えが出てきそうである。

From Face Book: The cherry season is now over. What on earth is the speech in English at the entrance ceremony for?

研究室で学生の書く英語に触れる機会も多いが、もちろんこの場合、日本語の文章やフレーズを英語に訳している場合がほとんどである。 ここで、まず問題なのは、日本語の文章がきちんと書けていない場合が多いことである。 すなわち国語力の問題である。 このように、正確に書かれていない日本語を不十分な英語力で訳すのだから、まともな英語の文に成り得るわけがない。 特徴としては、とりあえず知っている英単語の名詞を並べ、これを知っている動詞で繋いでいる文章(?)が非常に多いことである。すなわち、主語(主部)と動詞の関係が非常に曖昧になっている。 次に問題と感じるのは、日本語の直訳になってしまい、内容を伝えることに全く慣れていないことである。我々日本人が英語を使う場合、例えば「曲がっている」は、not straight で良いだろうし、「ざらざらしている」は、not smooth、「電車が空いている」は、not crowdedで十分だろう。 私は、よくこの手法を使うが、これで、見かけ上語彙が増えたことになる。 ただ、これだと、やはり試験問題の場合は減点だろう。 これは受験英語の弊害と言えるかもしれない。 最後の問題点は、日本語になっている英語が本来の意味と異なっている場合である。 これは枚挙にいとまが無い。 claim, challenge, naive, 電気のコンセント(outlet)、車のハンドル(steering wheel)、フロントグラス(windshield)。

From Face Book: Inadequate English proficiency of college students, part 2.

多くの大学生の英語力の低下(もともと低かったのかもしれないが)に関してはいろいろな意見があるが、中学1年生から10年以上、学んだにしては、あまりにも稚拙であることは間違いない。 まだ、日本人学生は読んだり書いたりはできるが、会話が苦手であるなんて話もよく聞くが、実態は「読めない、書けない、聞けない、話せない」の四重苦である。 また、よく受験英語が悪いとか英語のテストが問題だと言う方もおられるが、別に受験英語で間違ったことを教えているわけではないし、テストのために勉強することもマイナスになるはずがない。 ただ、個人的な考えだが、テストで順位を付けるテストの場合、必然的に、難しい内容や間違いやすいことを出題していることも事実である。 ネイティブの人がある入試問題を解いたところ、意外に正解率が低いということを聞いたことがある。 この辺りは、やはりテストの弊害かもしれない。

青春時代に聴いた曲をもう一つ: 4年生で研究室に入った1979年、毎晩のように通った大学正門前のスナックFで、有線で何度もリクエストしてサントリーホワイトを飲みながら聴いた曲

とまどいトワイライト

Inadequate English proficiency of college students, part 1.

長年、NHKの語学(英語)プログラムを複数聴いているが、その中で、昨年からスタートした「英会話タイムトライアル」が気に入っている。 他のプログラムとは違い、米国人二人で担当しているのだが、男性が非常に日本語が堪能で、微妙なニュアンスについて適格なアドバイスがある。 レベルは中学英語にはなっているが、学ぶことは多い。一例を挙げると、数日前、「今はクルーズ中なんです」の英訳が、「Actually, I’m on a cruise right now」となっていた。 なるほど、「actually」のニュアンスが、まさに「なんです」に相当するんだなあ、と理解できた。 これまで、すぐに「実は」「実際のところ」と訳していた。 NHKの語学番組と言えども、数年前の「ラジオ英会話」の講師はほんとうに酷かった。 テキストに書いてある日本語を読むだけで、あれなら、全く英語を知らない人でもできるような進め方であった。 しかし、これはお薦めの番組である。 これが1ヶ月420円である。

卒論生向けの英語の講義が始まった。 これは、応用化学科の教員全員で担当する英語の講義である。 これだけ英語の必要性が叫ばれながら、3年生ではほとんど英語の授業がない。 そんなわけで、数年前から専門外の我々が担当し、英語の授業を始めた。 本学学生の英語力の低さは、以前から問題視されてはいるが、なかなか妙薬はない。 応用化学の場合、ほとんどの学生がTOEICを受験しているが、700点取れないのが現実である。

今日のニュースを見ていたら、TOEICが高得点なのに、全く英語が使えない社員が多いことに会社内で戸惑いが広がっているらしい。 大学内でも、大学院入試の英語の代わりにTOEICの得点が採用されているなど、いろいろな評価に使われている。 そんなわけで私も受験してみた。 試験内容における文法の難易度と速読理解の必要性から見ると、得点と英語力は、かなり相関しているような気がする。 ただし、スピーキングと作文は全く問われていない。 実際に体験してみると、高得点と英語が使えることとは違うものであることも容易にわかった。 やはり、英語を使う環境に身を置く必要がある。 ただこれだけは間違いない。 TOEICの高得点者が、即、英語が使えるわけではないが、500点程度以下の低得点者は、まず英語は使えない。

今週の金曜日に行われる修士論文中間発表会の練習を行った。 自分の研究の概要を2分間で英語で説明後、ポスター発表が予定されている。

TOEIC受験者数が急増しているらしい。 本学でも学生に受験を奨励しており、また応用化学科の大学院入試の英語もTOEICで代用している。 さらに、企業側も英語力の指標としてTOEICを使用しており、今後ますます受験者が増加することは間違いない。 そんなわけで、私自身も昨年受験してみた。 確かに、基本的な英語力を見るには悪い問題形式、問題量ではない。 もちろん、ある程度の点数以上でないと、英語を使えないことは確かだが、高得点を取ったからと言って、それが、即、使える英語力かというと、やはり疑問である。 さらに、一番問題なのは、高得点をとるためのテクニックばかりを解説した本が溢れていることである。 やはり、話すこと、書くことも含めて真の英語力を身に付けて欲しい。 よく考えてみると、TOEICで高得点を取って、現場で英語が使えなかったら、こんなに恥ずかしいことはないと思うのだが。