先日に投稿した愛媛県宇和島市吉田町の高校での課題解決プロジェクト。地域に残る過去の地震・津波被害の記録、古文書を基にした防災学習や防災ソングの制作について、その事前学習で使用した資料をここに掲載しておきたい。

1、宇和島市吉田町の地震・津波記録「永代控」とは何か

江戸時代に立間尻浦は、伊予吉田藩の村浦の一つで、吉田藩の陣屋や陣屋町を取り囲む位置にあります。現在の宇和島市吉田町立間尻であり、吉田湾の最深部の湾岸に位置し、江戸時代には北は立間村、西は鶴間浦に接していました。その立間尻浦の庄屋を勤めていたのが赤松家で、現在の国道五六号に隣接し、現在も庄屋時代の建造物や古文書が保存・保管されています。赤松家に保管されている古文書の中に「永代控」があります。これは江戸時代の庄屋が村浦の業務全般を日記形式で綴ったもので、「永代」とあることから、村浦の出来事や庄屋として行った業務内容を後世に伝えるために、「控」として赤松家に現在にいたるまで代々保存、継承されてきたものです。この「永代控」に、一八五四(嘉永七/安政元)年に発生した安政南海地震による吉田・立間尻での被災の状況が記されており、過去の南海地震の被害を知る上で貴重な史料として知られています。一九七七年には、東京大学地震研究所が編纂した『新収日本地震史料』に翻刻文が掲載され、地震研究者の中でも広く知られることになりました。二〇一二(平成二四)年にはこの記録をもとに愛媛県が赤松家を訪れ、現地調査、文献調査を実施しています。この「永代控」には、赤松家の長屋門の鴨居まで津波が来たという記述があり、津波高が一.八mに達すると推定されています。これは宇和海沿岸部での津波高を知る上で、数少ない文献記録であり、愛媛県内外の地震研究者がこの記述をもとに報告書や論文等を執筆しています。ただし、この「永代控」に記述されている地震・津波の被害内容は、長屋門の鴨居までの津波高だけではなく、地震発生直後からの地震の揺れによる被害、津波の襲来の状況、余震の発生回数、住民の避難行動などが時系列で記されており、地震・津波被害、そして地盤沈降による長期にわたる高潮被害に関する豊富な情報が含まれていますが、その全容を周知するような成果はこれまで刊行されていませんでした。そこで、今回は、この「永代控」の安政南海地震に関する全文の翻刻文と意訳文を紹介します。これにより宇和海沿岸部での地震・津波被害を時系列で把握することができ、今後の南海トラフ巨大地震への防災、減災対策につながる一助になれば幸いです。

2、「永代控」からわかる被害概要

〇吉田でも過去に大きな地震が発生し、家屋の倒壊被害が出た。

〇大地震のあとに、長期間にわたる余震が続いた。

〇本震よりも二日後の余震の方が揺れは強かった。

〇吉田も過去に津波が襲来し、何度も引き波、押し波を繰り返した。

〇津波は、まず引き波から始まり、最大の海面上昇は数時間後であった。

〇地震により地盤が沈降し、海岸部では海水流入の長期被害を受けた。

3、「永代控」の内容(意訳と筆者による解釈)

一八五四年一一月五日(新暦では一二月下旬の冬の寒い時期である)一五時頃に、大きな地震があって家や土塀が多く損傷した。推定震度は『地震総覧』によると震度五~六。本史料の内容から大本推定では震度五強~震度六弱であった。

海は次第に「あびき」(「網を引く」の意味から津波が襲来する前に起こる引き波)が強くなり、陸につないでいた船などは(繋留の綱)が切れて、つなぐことができずに、網船などが沖へ流出した。波が覆いかぶさるような津波が襲来するのではなく、まずは海面が引き波になって、船が流出したのである。

女性、子ども、老人はみんな、海岸から離れて山際にある大信寺(海抜一七m)や一乗寺(海抜一五m)などに避難した。いずれも比較的小高い場所にある寺院であり、JRよりも山側に位置している。

すると、次第に海面が上昇してきて、浜が一面、「大大汐」(津波による海面上昇)となって、夜二〇時頃に、立間尻浦庄屋の赤松家の長屋門の鴨居(障子・襖の上、約一.八mの高さ)まで「高汐」となり、海面が上昇した。地震直後ではなく、発生から四~五時間後に津波高が最も上昇したことになる。

避難していなかった赤松家の源四郎と使用人の二人と、蔵の番をしていた一人も、それまでは、門で控えて居たが、とどまっているのが難しくなった。地震発生から数時間は、海岸近くに残っていた人がいたのである。

赤松家の周囲が一面の海となって、表通りは一.二~一. 五m(四、五尺)の高さまで海水が上昇してきた。これは元町・魚棚三丁目付近の津波高を示している。

避難していなかった三人は、裏門から脱出して綱を使って溝を渡って、いったん大信寺まで避難して、お粥などを仕度した。夜間の海面上昇であり、暗い中での避難であり、溝を渡る危険行為で何とか逃れた。

□様(不明・藩の役人か)が様子を見に来たところ、海水が少し引いてきた。しかし、またまた海面が上昇(「高汐」)してきて、それまでのように三度、四度も海面が上昇した。そしてそれまでよりは少し海水が引いてきた。何度も津波の押し波、引き波が繰り返されていた。海水が引いてきたので安心したところ、また上昇するという状況であった。

しばらくして、引き波(「あびき」)は激しくなって、小さな舟などがつなぎとめることが難しくて、そのまま流されていった。そうすると、一艘が大工浜小屋の下の網にかかっていた。また一艘は地震翌日に南君や奥南のあたりまで尋ねていったが、すべて見つからず、三日が過ぎて、源泥(「深泥」の読み誤りか)大宮元の下へ流れていた。源泥(深泥)の御番人より知らせてもらい、引き取りに行かせた。数度の海面上昇、下降を経たあとの強い引き波があって船などの流出被害が見られたのである。

地震発生当日一一月五日の夜も、余震は一六、七回も発生した。避難している者の中には、生き延びたいと神仏に祈るばかりで、自分は祈ることもままならず、ただ津波(「津なみ」)が寄せて来ることを恐れて、所々、山々へ登り火を焚いた。しかし、相次ぐ余震で大地が鳴動して助けを呼んだりすることが難しい状況だった。なお、本史料では「あびき」(引き波)・「高汐」(海面上昇)・「津なみ」(波が寄せてくること)の語が区分されて使われている。小高い場所に避難して、山々に、火を焚いた。避難している印としたのだろう。

大信寺、一乗寺、海蔵寺(海抜九m)へ避難した人数は、約三〇〇~四〇〇人ずつ居て、小高いところの田畑などに、一四〇~一五〇の小屋を建てて、しのいでいた。合計で三〇〇~四〇〇人か、それとも「ツゝ」なので、合計一〇〇〇人程度が避難していたと推定できる。すぐには帰宅できず、避難場所に小屋がけして、過ごしていたことがわかる。

地震発生の翌日一一月六日は、一四、五回の余震があったが、大きな揺れではなかった。天気もよく、おいおい地震も収まるものだと思っていた。本震の翌日は、大きな余震もなく、比較的落ち着いていたのである。

地震発生の翌々日一一月七日になって、避難者の中には自宅に戻る者もいたが、昼の一二時前に、また大きな地震が発生した。本震の五日の揺れよりも激しく、庄屋の御成門の塀や、長屋の西の石垣が揺れで倒壊した。門も潰れてしまった。網屋一軒、蒸釜屋一軒、割木小屋なども倒壊してしまった。新田前浜なども被害が大きかった。方角がわからなくなるほど混乱し、みな、避難小屋へ立ち戻ることになった。最大の余震が、本震から二日経って発生していることになる。これは誘発地震であり豊予海峡を震源とする地震だった。推定震度は『地震総覧』では震度五~六。本史料から大本推定で震度六弱である。避難者も、自宅に戻ろうとしたが、この余震により再び、避難小屋に戻ることになった。

地震発生の一一月五日から一五日まで、自分の家においおい戻ったものの、余震は昼も夜も七、八度ずつは発生した。地震発生から約一〇日間は、余震活動が激しかったのである。

地震発生から一八日後の一一月二三日は、大雨、大雷で天気が悪く、大風もたびたび起こった。

地震発生から一ヶ月半経った一二月二〇日までは余震の無い日は一日もなかった。

吉田では、町方(今の本町、裡町、魚棚町)では死者が六名出て、家屋の倒壊は八〇軒にのぼった。村方(立間尻村)では、茅葺の建物が九軒、土家(瓦葺)三軒、郡屋九軒の計二一軒が倒壊した。石垣は五〇〇軒もの家で崩れた。現在の吉田中心部では、少なくとも一〇〇軒以上が倒壊したことになる。

翌年二月二〇日大雨、大雷。二月二八日には中規模の余震(震度四程度か)があった。この頃も余震は日々続いていた。地震発生から四ヶ月経った三月に入ると余震は少なくなり、一日一日と穏やかになっていった。激しい余震が一〇日程度続き、余震自体は数ヶ月にわたって続いていたことがわかる。

どの土地も地盤が沈降してしまった(「ゆり下げ」)。海水面の潮位が高くなると、海岸部の土地はみな浸水してしまった。地震発生の翌年一八五五年中は、高潮被害が発生して、住民はみな困惑した。そして、海岸部の石垣を三尺(約一m)かさ上げして、ようやく高潮被害を防ぐことができた。安政南海地震により、地盤沈降が発生し、長期にわたる高潮被害が出ている。石垣を三尺かさ上げしたことから、沈降量は五〇~七〇cm程度であったと推定できる。地震直後に沈降したのであれば、庄屋長屋門の鴨居まで津波が来たというのは、一.八mではなく、地盤沈降の〇.五~〇.七mを引いて、一.一~一.三m程度の津波だった可能性もあり、またこれは浸水高ではなく遡上高とすれば、表通りの浸水高一.二~一.五m(地盤沈降〇.五~〇.七mとすれば実際は〇.五~一mの津波)が吉田での津波浸水高とするのが適当であろう。つまり南海トラフ地震による津波では、約一mの津波高でもこのような状況になる可能性があるということである。

4、翻刻文

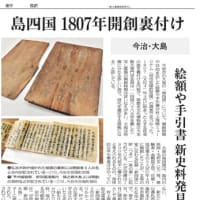

「永代控」(立間尻浦庄屋赤松家文書)

嘉永七寅十一月

一寅十一月五日夕七ツ半時頃ゟ大地震ニ而家土之塀多分損シ追々あびきつよく相成中々地方ニ津なぎ悉く船なとハ押切つなぎ留かたく網船なとハ沖へ流出シ壱不綱大碇ニ而ことことくつなぎニ而水ふせき候処女子供老人は皆々大信寺一乗寺なとへのかれ行取ものも取あへすのかれ行残処追々汐差上り浜一円ハ大大汐と相成夜五ツ時頃庄屋所門長屋鴨居まて高汐と相成候ニ付源四郎下人両人外ニ蔵番壱人も夫迄は門へ控居候処中々難留り候ニ付一円之海と相成候ニ付表通リハ四五尺も上り候ニ付裏門ゟのかれ出候処綱切ニ而水溝渡り一旦大信寺迄立のき粥なと仕度いたし又々□様見合ニ参候処少シ汐引取様ニ有之然ル処又々高汐ニ相成前之通三四度も上り候へ共以前よりハ少々水ひき相成候其内あびきハはげまし而小舟なとハつなぎかたく候而其儘流し次第ニいたし置候処壱艘大工浜小屋之下へ網にかゝり居候壱艘ハ翌日同浦南君奥南辺迄尋候処都而見不申両三日も過候処源泥大宮元之下へ流居候由源泥御番人ゟ為知もらひ候ニ付取ニ遣候其夜も地震ハ拾六七度もゆり候而中々延命なと祈候斗ニ而余事ハ思もよらす只津なみ寄来事を恐れ所々山々へ登り火をたき鳴動する事難呼立候大信寺一乗寺海蔵寺へのかれ居候人数も三四百程ツゝ居候其余小高き処を辺々田畑なとへ小屋かけ百四五十いたし而志のき居候翌六日少々昼夜十四五度ゆり天気能相成候ニ付追々直候事と存追々七日ニ相成候而我家へ帰候者も有之処同七日昼九ツ時前又大ゆりニ而五日のゆりよりはけしく庄屋所御成門塀長屋西之小平石垣ゆりくずし門もつへ込候網屋壱軒蒸釜屋壱軒割木小屋なとも崩し候由新田前浜なとも多分痛ニ而中々方角難立一統小屋へ立戻候処十一月五日ゟ同十五日迄夫ゟ追々自分之家へ相帰候左候共ゆり候事は昼夜ニ七八度ツゝは矢張より申し同廿三日大雨大雷之条有之天気難定大風なとハ度々有之同十二月廿日より無之日は一日もなく町方死人六人崩家八拾軒村方屑宅九軒土家三軒郡屋九軒石垣五百軒二月廿日大雨大雷二月廿八日中ゆり少々有之事は日々有之三月ニ至候而追々ゆり遠く相成一日替二日替ニ而末ニ至候而穏ニ相成候何土地もゆり下け有之汐高く浜辺之土地ハ皆々汐下ニ相成卯年中は高汐ニ而一統当惑いたし浜辺石垣三尺築上漸汐防き候

※この翻刻文は、東京大学地震研究所編『新収日本地震史料』第五巻別巻五ノ二より転載したものである。

5、教訓

〇大きな地震が来たら、急いで小高い場所に逃げる。

〇津波は、押し波が最初に来るとは限らない。

〇津波は、第一波が一番大きいとは限らない。

〇寒い暗闇の中で避難しないといけない。最大の津波が来たときは夜二〇時。一二月下旬の寒い暗闇の中だった。

〇本震よりも余震の方が大きいこともある。

〇余震は、数週間内は頻繁で強く、数ヶ月継続する。

〇地盤沈降により海岸部は津波が相対的に高くなり、長期の高潮被害が出る。

1、宇和島市吉田町の地震・津波記録「永代控」とは何か

江戸時代に立間尻浦は、伊予吉田藩の村浦の一つで、吉田藩の陣屋や陣屋町を取り囲む位置にあります。現在の宇和島市吉田町立間尻であり、吉田湾の最深部の湾岸に位置し、江戸時代には北は立間村、西は鶴間浦に接していました。その立間尻浦の庄屋を勤めていたのが赤松家で、現在の国道五六号に隣接し、現在も庄屋時代の建造物や古文書が保存・保管されています。赤松家に保管されている古文書の中に「永代控」があります。これは江戸時代の庄屋が村浦の業務全般を日記形式で綴ったもので、「永代」とあることから、村浦の出来事や庄屋として行った業務内容を後世に伝えるために、「控」として赤松家に現在にいたるまで代々保存、継承されてきたものです。この「永代控」に、一八五四(嘉永七/安政元)年に発生した安政南海地震による吉田・立間尻での被災の状況が記されており、過去の南海地震の被害を知る上で貴重な史料として知られています。一九七七年には、東京大学地震研究所が編纂した『新収日本地震史料』に翻刻文が掲載され、地震研究者の中でも広く知られることになりました。二〇一二(平成二四)年にはこの記録をもとに愛媛県が赤松家を訪れ、現地調査、文献調査を実施しています。この「永代控」には、赤松家の長屋門の鴨居まで津波が来たという記述があり、津波高が一.八mに達すると推定されています。これは宇和海沿岸部での津波高を知る上で、数少ない文献記録であり、愛媛県内外の地震研究者がこの記述をもとに報告書や論文等を執筆しています。ただし、この「永代控」に記述されている地震・津波の被害内容は、長屋門の鴨居までの津波高だけではなく、地震発生直後からの地震の揺れによる被害、津波の襲来の状況、余震の発生回数、住民の避難行動などが時系列で記されており、地震・津波被害、そして地盤沈降による長期にわたる高潮被害に関する豊富な情報が含まれていますが、その全容を周知するような成果はこれまで刊行されていませんでした。そこで、今回は、この「永代控」の安政南海地震に関する全文の翻刻文と意訳文を紹介します。これにより宇和海沿岸部での地震・津波被害を時系列で把握することができ、今後の南海トラフ巨大地震への防災、減災対策につながる一助になれば幸いです。

2、「永代控」からわかる被害概要

〇吉田でも過去に大きな地震が発生し、家屋の倒壊被害が出た。

〇大地震のあとに、長期間にわたる余震が続いた。

〇本震よりも二日後の余震の方が揺れは強かった。

〇吉田も過去に津波が襲来し、何度も引き波、押し波を繰り返した。

〇津波は、まず引き波から始まり、最大の海面上昇は数時間後であった。

〇地震により地盤が沈降し、海岸部では海水流入の長期被害を受けた。

3、「永代控」の内容(意訳と筆者による解釈)

一八五四年一一月五日(新暦では一二月下旬の冬の寒い時期である)一五時頃に、大きな地震があって家や土塀が多く損傷した。推定震度は『地震総覧』によると震度五~六。本史料の内容から大本推定では震度五強~震度六弱であった。

海は次第に「あびき」(「網を引く」の意味から津波が襲来する前に起こる引き波)が強くなり、陸につないでいた船などは(繋留の綱)が切れて、つなぐことができずに、網船などが沖へ流出した。波が覆いかぶさるような津波が襲来するのではなく、まずは海面が引き波になって、船が流出したのである。

女性、子ども、老人はみんな、海岸から離れて山際にある大信寺(海抜一七m)や一乗寺(海抜一五m)などに避難した。いずれも比較的小高い場所にある寺院であり、JRよりも山側に位置している。

すると、次第に海面が上昇してきて、浜が一面、「大大汐」(津波による海面上昇)となって、夜二〇時頃に、立間尻浦庄屋の赤松家の長屋門の鴨居(障子・襖の上、約一.八mの高さ)まで「高汐」となり、海面が上昇した。地震直後ではなく、発生から四~五時間後に津波高が最も上昇したことになる。

避難していなかった赤松家の源四郎と使用人の二人と、蔵の番をしていた一人も、それまでは、門で控えて居たが、とどまっているのが難しくなった。地震発生から数時間は、海岸近くに残っていた人がいたのである。

赤松家の周囲が一面の海となって、表通りは一.二~一. 五m(四、五尺)の高さまで海水が上昇してきた。これは元町・魚棚三丁目付近の津波高を示している。

避難していなかった三人は、裏門から脱出して綱を使って溝を渡って、いったん大信寺まで避難して、お粥などを仕度した。夜間の海面上昇であり、暗い中での避難であり、溝を渡る危険行為で何とか逃れた。

□様(不明・藩の役人か)が様子を見に来たところ、海水が少し引いてきた。しかし、またまた海面が上昇(「高汐」)してきて、それまでのように三度、四度も海面が上昇した。そしてそれまでよりは少し海水が引いてきた。何度も津波の押し波、引き波が繰り返されていた。海水が引いてきたので安心したところ、また上昇するという状況であった。

しばらくして、引き波(「あびき」)は激しくなって、小さな舟などがつなぎとめることが難しくて、そのまま流されていった。そうすると、一艘が大工浜小屋の下の網にかかっていた。また一艘は地震翌日に南君や奥南のあたりまで尋ねていったが、すべて見つからず、三日が過ぎて、源泥(「深泥」の読み誤りか)大宮元の下へ流れていた。源泥(深泥)の御番人より知らせてもらい、引き取りに行かせた。数度の海面上昇、下降を経たあとの強い引き波があって船などの流出被害が見られたのである。

地震発生当日一一月五日の夜も、余震は一六、七回も発生した。避難している者の中には、生き延びたいと神仏に祈るばかりで、自分は祈ることもままならず、ただ津波(「津なみ」)が寄せて来ることを恐れて、所々、山々へ登り火を焚いた。しかし、相次ぐ余震で大地が鳴動して助けを呼んだりすることが難しい状況だった。なお、本史料では「あびき」(引き波)・「高汐」(海面上昇)・「津なみ」(波が寄せてくること)の語が区分されて使われている。小高い場所に避難して、山々に、火を焚いた。避難している印としたのだろう。

大信寺、一乗寺、海蔵寺(海抜九m)へ避難した人数は、約三〇〇~四〇〇人ずつ居て、小高いところの田畑などに、一四〇~一五〇の小屋を建てて、しのいでいた。合計で三〇〇~四〇〇人か、それとも「ツゝ」なので、合計一〇〇〇人程度が避難していたと推定できる。すぐには帰宅できず、避難場所に小屋がけして、過ごしていたことがわかる。

地震発生の翌日一一月六日は、一四、五回の余震があったが、大きな揺れではなかった。天気もよく、おいおい地震も収まるものだと思っていた。本震の翌日は、大きな余震もなく、比較的落ち着いていたのである。

地震発生の翌々日一一月七日になって、避難者の中には自宅に戻る者もいたが、昼の一二時前に、また大きな地震が発生した。本震の五日の揺れよりも激しく、庄屋の御成門の塀や、長屋の西の石垣が揺れで倒壊した。門も潰れてしまった。網屋一軒、蒸釜屋一軒、割木小屋なども倒壊してしまった。新田前浜なども被害が大きかった。方角がわからなくなるほど混乱し、みな、避難小屋へ立ち戻ることになった。最大の余震が、本震から二日経って発生していることになる。これは誘発地震であり豊予海峡を震源とする地震だった。推定震度は『地震総覧』では震度五~六。本史料から大本推定で震度六弱である。避難者も、自宅に戻ろうとしたが、この余震により再び、避難小屋に戻ることになった。

地震発生の一一月五日から一五日まで、自分の家においおい戻ったものの、余震は昼も夜も七、八度ずつは発生した。地震発生から約一〇日間は、余震活動が激しかったのである。

地震発生から一八日後の一一月二三日は、大雨、大雷で天気が悪く、大風もたびたび起こった。

地震発生から一ヶ月半経った一二月二〇日までは余震の無い日は一日もなかった。

吉田では、町方(今の本町、裡町、魚棚町)では死者が六名出て、家屋の倒壊は八〇軒にのぼった。村方(立間尻村)では、茅葺の建物が九軒、土家(瓦葺)三軒、郡屋九軒の計二一軒が倒壊した。石垣は五〇〇軒もの家で崩れた。現在の吉田中心部では、少なくとも一〇〇軒以上が倒壊したことになる。

翌年二月二〇日大雨、大雷。二月二八日には中規模の余震(震度四程度か)があった。この頃も余震は日々続いていた。地震発生から四ヶ月経った三月に入ると余震は少なくなり、一日一日と穏やかになっていった。激しい余震が一〇日程度続き、余震自体は数ヶ月にわたって続いていたことがわかる。

どの土地も地盤が沈降してしまった(「ゆり下げ」)。海水面の潮位が高くなると、海岸部の土地はみな浸水してしまった。地震発生の翌年一八五五年中は、高潮被害が発生して、住民はみな困惑した。そして、海岸部の石垣を三尺(約一m)かさ上げして、ようやく高潮被害を防ぐことができた。安政南海地震により、地盤沈降が発生し、長期にわたる高潮被害が出ている。石垣を三尺かさ上げしたことから、沈降量は五〇~七〇cm程度であったと推定できる。地震直後に沈降したのであれば、庄屋長屋門の鴨居まで津波が来たというのは、一.八mではなく、地盤沈降の〇.五~〇.七mを引いて、一.一~一.三m程度の津波だった可能性もあり、またこれは浸水高ではなく遡上高とすれば、表通りの浸水高一.二~一.五m(地盤沈降〇.五~〇.七mとすれば実際は〇.五~一mの津波)が吉田での津波浸水高とするのが適当であろう。つまり南海トラフ地震による津波では、約一mの津波高でもこのような状況になる可能性があるということである。

4、翻刻文

「永代控」(立間尻浦庄屋赤松家文書)

嘉永七寅十一月

一寅十一月五日夕七ツ半時頃ゟ大地震ニ而家土之塀多分損シ追々あびきつよく相成中々地方ニ津なぎ悉く船なとハ押切つなぎ留かたく網船なとハ沖へ流出シ壱不綱大碇ニ而ことことくつなぎニ而水ふせき候処女子供老人は皆々大信寺一乗寺なとへのかれ行取ものも取あへすのかれ行残処追々汐差上り浜一円ハ大大汐と相成夜五ツ時頃庄屋所門長屋鴨居まて高汐と相成候ニ付源四郎下人両人外ニ蔵番壱人も夫迄は門へ控居候処中々難留り候ニ付一円之海と相成候ニ付表通リハ四五尺も上り候ニ付裏門ゟのかれ出候処綱切ニ而水溝渡り一旦大信寺迄立のき粥なと仕度いたし又々□様見合ニ参候処少シ汐引取様ニ有之然ル処又々高汐ニ相成前之通三四度も上り候へ共以前よりハ少々水ひき相成候其内あびきハはげまし而小舟なとハつなぎかたく候而其儘流し次第ニいたし置候処壱艘大工浜小屋之下へ網にかゝり居候壱艘ハ翌日同浦南君奥南辺迄尋候処都而見不申両三日も過候処源泥大宮元之下へ流居候由源泥御番人ゟ為知もらひ候ニ付取ニ遣候其夜も地震ハ拾六七度もゆり候而中々延命なと祈候斗ニ而余事ハ思もよらす只津なみ寄来事を恐れ所々山々へ登り火をたき鳴動する事難呼立候大信寺一乗寺海蔵寺へのかれ居候人数も三四百程ツゝ居候其余小高き処を辺々田畑なとへ小屋かけ百四五十いたし而志のき居候翌六日少々昼夜十四五度ゆり天気能相成候ニ付追々直候事と存追々七日ニ相成候而我家へ帰候者も有之処同七日昼九ツ時前又大ゆりニ而五日のゆりよりはけしく庄屋所御成門塀長屋西之小平石垣ゆりくずし門もつへ込候網屋壱軒蒸釜屋壱軒割木小屋なとも崩し候由新田前浜なとも多分痛ニ而中々方角難立一統小屋へ立戻候処十一月五日ゟ同十五日迄夫ゟ追々自分之家へ相帰候左候共ゆり候事は昼夜ニ七八度ツゝは矢張より申し同廿三日大雨大雷之条有之天気難定大風なとハ度々有之同十二月廿日より無之日は一日もなく町方死人六人崩家八拾軒村方屑宅九軒土家三軒郡屋九軒石垣五百軒二月廿日大雨大雷二月廿八日中ゆり少々有之事は日々有之三月ニ至候而追々ゆり遠く相成一日替二日替ニ而末ニ至候而穏ニ相成候何土地もゆり下け有之汐高く浜辺之土地ハ皆々汐下ニ相成卯年中は高汐ニ而一統当惑いたし浜辺石垣三尺築上漸汐防き候

※この翻刻文は、東京大学地震研究所編『新収日本地震史料』第五巻別巻五ノ二より転載したものである。

5、教訓

〇大きな地震が来たら、急いで小高い場所に逃げる。

〇津波は、押し波が最初に来るとは限らない。

〇津波は、第一波が一番大きいとは限らない。

〇寒い暗闇の中で避難しないといけない。最大の津波が来たときは夜二〇時。一二月下旬の寒い暗闇の中だった。

〇本震よりも余震の方が大きいこともある。

〇余震は、数週間内は頻繁で強く、数ヶ月継続する。

〇地盤沈降により海岸部は津波が相対的に高くなり、長期の高潮被害が出る。