8日(水)。わが家に来てから今日で2949日目を迎え、米富豪のチャールズ・コーク氏が設立した保守系政治団体「繁栄のための米国民」が2024年の大統領選に向けた共和党の予備選でトランプ前大統領以外の候補を支援する方針を発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

共和党内の「トランプ離れ」を加速させる可能性が大きい 共和党は目を覚ますか?

昨日、夕食に「親子丼」を作りました 娘が旅行に出たし、私は夜にコンサートがあるので、外食で済まそうかとも思ったのですが、怠惰な生活に転落しそうなので自分で作ることにしました

娘が旅行に出たし、私は夜にコンサートがあるので、外食で済まそうかとも思ったのですが、怠惰な生活に転落しそうなので自分で作ることにしました 一人分作るのは面倒だと思いがちですが、山形に単身赴任している息子(趣味は料理)は毎日自炊をしているので、負けてはいられません

一人分作るのは面倒だと思いがちですが、山形に単身赴任している息子(趣味は料理)は毎日自炊をしているので、負けてはいられません できる限り自分で作ることにしました

できる限り自分で作ることにしました

昨夜、東京芸術劇場コンサートホールで「都民芸術フェスティバル」参加公演「東京フィル」コンサートを聴きました プログラムは①メンデルスゾーン:序曲「美しいメルジーネの物語 作品32」②同「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64」、③同「交響曲第4番 イ長調 作品90 ”イタリア”」です

プログラムは①メンデルスゾーン:序曲「美しいメルジーネの物語 作品32」②同「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64」、③同「交響曲第4番 イ長調 作品90 ”イタリア”」です 演奏は②のヴァイオリン独奏=岡本誠司、指揮=三ツ橋敬子です

演奏は②のヴァイオリン独奏=岡本誠司、指揮=三ツ橋敬子です

指揮の三ツ橋敬子は東京藝大、同大学院修了。ウィーン国立音楽大学とキジアーナ音楽院に留学。第10回A.ペドロッティ国際指揮者コンクール優勝、第9回アルトゥール・トスカニーニ国際指揮者コンクールで女性初の準優勝を果たしています

自席は1階K列23番、センターブロック右から2つ目です

オケは12型で、左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの東フィルの並び。コンマスは近藤薫です

1曲目はメンデルスゾーン:序曲「美しいメルジーネの物語 作品32」です フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)は1833年にベルリンで鑑賞したドイツの作曲家コンラディン・クロイツァーのオペラ「美しいメルジーネの物語 」の序曲を、より良いものにしようと編曲し、改訂の後に初演しました

フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)は1833年にベルリンで鑑賞したドイツの作曲家コンラディン・クロイツァーのオペラ「美しいメルジーネの物語 」の序曲を、より良いものにしようと編曲し、改訂の後に初演しました オペラは、人魚姫と騎士の恋愛をテーマとした作品です

オペラは、人魚姫と騎士の恋愛をテーマとした作品です

小柄な三ツ橋が指揮台に上り、演奏に入ります 木管群が海の波のうねりを表現し、弦楽器群が恋愛の心象風景を描写します

木管群が海の波のうねりを表現し、弦楽器群が恋愛の心象風景を描写します 中間部におけるスケルツォ風の音楽は、いかにもメンデルスゾーンそのものです

中間部におけるスケルツォ風の音楽は、いかにもメンデルスゾーンそのものです 三ツ橋はしなやかな指揮ぶりでメリハリのある演奏を引き出していました

三ツ橋はしなやかな指揮ぶりでメリハリのある演奏を引き出していました 手の動きが美しく、指揮者の中で一番美しいのではないかと思います

手の動きが美しく、指揮者の中で一番美しいのではないかと思います

2曲目はメンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64」です この曲はライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のコンサート・マスターを務めていたフェルディナント・ダヴィッドのために1844年に完成、1845年にライプツィヒで初演されました

この曲はライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のコンサート・マスターを務めていたフェルディナント・ダヴィッドのために1844年に完成、1845年にライプツィヒで初演されました 第1楽章「アレグロ・モルト・アパッショナート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「アレグレット・ノン・トロッポ ~ アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成り、連続して演奏されます

第1楽章「アレグロ・モルト・アパッショナート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「アレグレット・ノン・トロッポ ~ アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成り、連続して演奏されます

ヴァイオリン独奏の岡本誠司は東京藝大卒。ドイツのハンス・アイスラー音楽大学の修士課程修了。第19回J.S.バッハ国際コンクールでアジア人で初めて優勝、2021年にはARDミュンヘン国際音楽コンクール・ヴァイオリン部門第1位など入賞歴多数 現在、ドイツのクロンベルク・アカデミーに在籍し、内外のコンサートで活躍しています

現在、ドイツのクロンベルク・アカデミーに在籍し、内外のコンサートで活躍しています また、反田恭平が結成したJapan National Orchestraのコンサートマスターを務めています

また、反田恭平が結成したJapan National Orchestraのコンサートマスターを務めています

三ツ橋の指揮で第1楽章に入ります 冒頭から独奏ヴァイオリンが入ってきますが、完璧なテクニックに裏付けられた岡本のヴァイオリンは雄弁に語ります

冒頭から独奏ヴァイオリンが入ってきますが、完璧なテクニックに裏付けられた岡本のヴァイオリンは雄弁に語ります カデンツァは鮮やかでした

カデンツァは鮮やかでした 第2楽章のアンダンテは、叙情的で美しく、いかにもメンデルスゾーンらしいメロディーに溢れています

第2楽章のアンダンテは、叙情的で美しく、いかにもメンデルスゾーンらしいメロディーに溢れています 岡本の完璧にコントロールされた弱音が美しい

岡本の完璧にコントロールされた弱音が美しい 第3楽章では独奏ヴァイオリンによる天翔ける演奏が繰り広げられます

第3楽章では独奏ヴァイオリンによる天翔ける演奏が繰り広げられます オケを巻き込んでのフィナーレは鮮やかでした

オケを巻き込んでのフィナーレは鮮やかでした 岡本は磨き抜かれた美音で終始聴衆を魅了し、三ツ橋 ✕ 東京フィルはしっかりソリストを支えました

岡本は磨き抜かれた美音で終始聴衆を魅了し、三ツ橋 ✕ 東京フィルはしっかりソリストを支えました

プログラム後半はメンデルスゾーン「交響曲第4番 イ長調 作品90 ”イタリア”」です この曲は作曲者が1829年から1833年にかけてイギリス、イタリア、スイス、フランスに旅行した際の当地の思い出をもとに作曲した作品です

この曲は作曲者が1829年から1833年にかけてイギリス、イタリア、スイス、フランスに旅行した際の当地の思い出をもとに作曲した作品です

第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ ~ ピウ・アニマート」、第2楽章「アンダンテ・コン・モト」、第3楽章「コン・モト・モデラート」、第4楽章「サルタレッロ:プレスト」の4楽章から成ります

三ツ橋の指揮で第1楽章が開始され、溌溂とした演奏が繰り広げられます 加瀬孝宏のオーボエ、万行千秋のクラリネットが素晴らしい

加瀬孝宏のオーボエ、万行千秋のクラリネットが素晴らしい 第2楽章は憂いに満ちた曲想が続きます。弦楽器群の美しいアンサンブルが印象的です

第2楽章は憂いに満ちた曲想が続きます。弦楽器群の美しいアンサンブルが印象的です 私は叙情的なこの楽章が大好きです

私は叙情的なこの楽章が大好きです 第3楽章はメヌエット風の音楽が穏やかに演奏されますが、弦楽器の渾身の演奏が光り、高橋臣宣のホルンが抜群の安定感で演奏されます

第3楽章はメヌエット風の音楽が穏やかに演奏されますが、弦楽器の渾身の演奏が光り、高橋臣宣のホルンが抜群の安定感で演奏されます フルートが鮮やかです。第4楽章は13世紀のナポリで発祥したという舞曲サルタレロの軽快なリズムが躍動します

フルートが鮮やかです。第4楽章は13世紀のナポリで発祥したという舞曲サルタレロの軽快なリズムが躍動します 弦楽器群の激しいキザミが心地よく響きます

弦楽器群の激しいキザミが心地よく響きます 躍動感あふれる演奏で堂々たるクライマックスが築き上げられました

躍動感あふれる演奏で堂々たるクライマックスが築き上げられました

満場の拍手にカーテンコールが繰り返され、三ツ橋 ✕ 東京フィルはアンコールに「イタリア」繋がりで選んだと思われるレスピーギの「リュートのための古代舞曲とアリア」から第1楽章「イタリアーナ」を、美しいアンサンブルで演奏、再び大きな拍手に包まれました

「都民芸術フェスティバル参加公演」ではスマホによる写真撮影が許可されています 昨日初めて気がついたので記念に写メしました

昨日初めて気がついたので記念に写メしました

文化財の保存には適切な温度や湿度の管理が必要で、空調を止めるわけにはいかないからだ

文化財の保存には適切な温度や湿度の管理が必要で、空調を止めるわけにはいかないからだ 」

」 東博によると、年間の光熱費は例年約2億円で予算全体の7%ほどを占める。しかし、今年度は倍以上の約4億5千万円に膨らむ見込みといい、各部署で支出を減らすなどして対応している

東博によると、年間の光熱費は例年約2億円で予算全体の7%ほどを占める。しかし、今年度は倍以上の約4億5千万円に膨らむ見込みといい、各部署で支出を減らすなどして対応している 燃料価格の高騰が今後も続く場合、東博では2023年度の光熱費が7臆円まで膨らむ可能性もあるとみている

燃料価格の高騰が今後も続く場合、東博では2023年度の光熱費が7臆円まで膨らむ可能性もあるとみている 東博は、一方で自ら収入を増やすための取り組みにも力を入れるという

東博は、一方で自ら収入を増やすための取り組みにも力を入れるという それが今年度は倍以上の4億5千万円になり、23年度は7臆円になるかもしれないという話です

それが今年度は倍以上の4億5千万円になり、23年度は7臆円になるかもしれないという話です

第2楽章では独奏チェロが良く歌います

第2楽章では独奏チェロが良く歌います

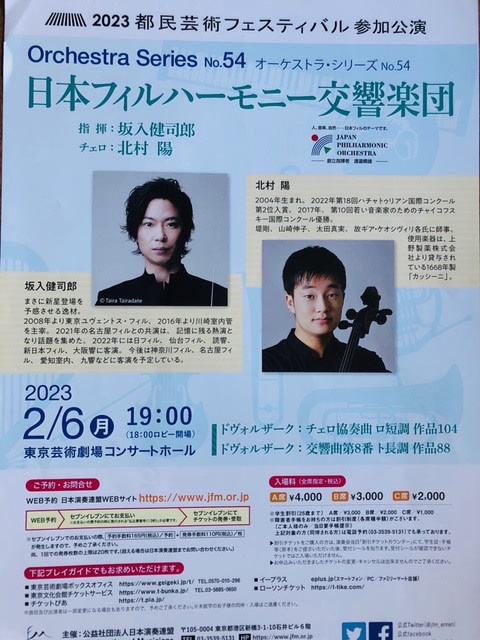

何度目かのカーテンコールで坂入が指揮台に上り、アンコールの態勢に入ります

何度目かのカーテンコールで坂入が指揮台に上り、アンコールの態勢に入ります 坂入はそれに合わせて踊るような仕草を見せた後、会場に向き直り、「アンコールにドヴォルザークのスラブ舞曲第2番をお送りします」とアナウンスして演奏に入りました

坂入はそれに合わせて踊るような仕草を見せた後、会場に向き直り、「アンコールにドヴォルザークのスラブ舞曲第2番をお送りします」とアナウンスして演奏に入りました その音を感知した坂入は、その音楽に合わせて踊る仕草を見せ、さらにアンコール曲名をアナウンスすることによって、険悪な雰囲気になるのを事前に回避したのだと思います

その音を感知した坂入は、その音楽に合わせて踊る仕草を見せ、さらにアンコール曲名をアナウンスすることによって、険悪な雰囲気になるのを事前に回避したのだと思います と思うと同時に、思わぬアクシデントに対し、機転を利かせてその場の雰囲気を和らげてアンコール演奏まで持って行った坂入健司郎のスマートな対応に心の底から感心しました

と思うと同時に、思わぬアクシデントに対し、機転を利かせてその場の雰囲気を和らげてアンコール演奏まで持って行った坂入健司郎のスマートな対応に心の底から感心しました

「いけない」「N」など著書多数

「いけない」「N」など著書多数

何の脈歴もない日本語をいい加減にヒツギム語に置き換えているようです

何の脈歴もない日本語をいい加減にヒツギム語に置き換えているようです 個人的には「ヒツギム語」は「必要な義務の言葉」を意味しているのではないかと密かに考えています

個人的には「ヒツギム語」は「必要な義務の言葉」を意味しているのではないかと密かに考えています

字が細かいので非常にやりにくいです

字が細かいので非常にやりにくいです

すると、グイドの眼前にサーカスの楽隊が現れ、自分に関わった全ての人々が現れ、手に手を取り合いながらカーニバルが始まる

すると、グイドの眼前にサーカスの楽隊が現れ、自分に関わった全ての人々が現れ、手に手を取り合いながらカーニバルが始まる