11日(水)。コンサート+映画=9回の疾風怒濤の8日間が昨日で終わり一息ついているところです わが家に来てから154日目を迎え、音楽を聴きたいのでヘッドホンを貸してくれと頼むモコタロです

わが家に来てから154日目を迎え、音楽を聴きたいのでヘッドホンを貸してくれと頼むモコタロです

何を聴くか迷っているんだよ ベートーヴェンかAKB48か

閑話休題

閑話休題

今日は3.11です。4年前の今日を思い出します。あの時、当ビル8階の管理事務所で仕事をしていました。大きな揺れが来たので、テレビのある会議室に行き、机の下にもぐりました しばらくして落ち着いたので外に出ると、隣のFビルの人達が国会道路を横切って日比谷公園に向かっているのが見えました。すると、また大きな揺れがありました

しばらくして落ち着いたので外に出ると、隣のFビルの人達が国会道路を横切って日比谷公園に向かっているのが見えました。すると、また大きな揺れがありました 余震です。Fビルを見ると上の方が大きく揺れているので「大変なことになった」と寒気がしました

余震です。Fビルを見ると上の方が大きく揺れているので「大変なことになった」と寒気がしました 再び事務所に戻り、テレビを観ましたが、津波が田畑を侵食していく映像がリアルタイムで映し出され、これは現実なのだろうか?と唖然としました

再び事務所に戻り、テレビを観ましたが、津波が田畑を侵食していく映像がリアルタイムで映し出され、これは現実なのだろうか?と唖然としました 交通機関のほとんどがストップし、社員のほとんどが帰れなくなりましたが、地下鉄都営三田線は夜遅くになって復旧したので帰宅しました。マンションのエレベーターが運転停止していたので、外の階段を上がって行きました。部屋に入ると台所に割れた食器類が散乱していて足の踏み場がありませんでした

交通機関のほとんどがストップし、社員のほとんどが帰れなくなりましたが、地下鉄都営三田線は夜遅くになって復旧したので帰宅しました。マンションのエレベーターが運転停止していたので、外の階段を上がって行きました。部屋に入ると台所に割れた食器類が散乱していて足の踏み場がありませんでした 息子は無事でしたが、娘は連絡がつかなかったので心配していました

息子は無事でしたが、娘は連絡がつかなかったので心配していました 翌朝けろっとした顔で帰ってきて「電車が動かなくなったから友達とカラオケ歌ってた

翌朝けろっとした顔で帰ってきて「電車が動かなくなったから友達とカラオケ歌ってた 」とのたまっていました。あれから4年。時の流れの速さを感じます

」とのたまっていました。あれから4年。時の流れの速さを感じます

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

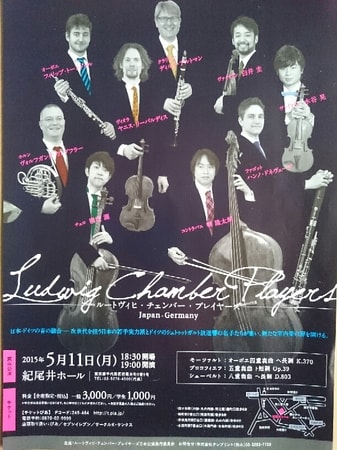

昨日の日経朝刊「なんでも調査団~首都圏まるかじり」欄は「東京に多いオーケストラ~世界でも突出 音楽学校の集中 背景に」という内容を扱っていました 記事によると、東京都内に拠点を構えるオーケストラは10団体とのこと。これは海外の大都市に比べると多いといいます

記事によると、東京都内に拠点を構えるオーケストラは10団体とのこと。これは海外の大都市に比べると多いといいます ニューヨークは2団体、パリは4団体、ベルリンとロンドンは各6団体とのこと。なぜ東京にはオーケストラが多いのかについて、日本演奏連盟の吉井専務理事によると「戦前から東京には演奏者養成の受け皿となる音楽学校が官立のほか私立が5校以上あったことが背景にある」ということです

ニューヨークは2団体、パリは4団体、ベルリンとロンドンは各6団体とのこと。なぜ東京にはオーケストラが多いのかについて、日本演奏連盟の吉井専務理事によると「戦前から東京には演奏者養成の受け皿となる音楽学校が官立のほか私立が5校以上あったことが背景にある」ということです また、「オーケストラの聴衆の数は近年、横ばいを続けている。現状への危機感から、現在の聴衆の中核である中高年層に代わる新たな客層を掘り起こそうと、若い女性や子供らを対象にした演奏会を開く楽団も増えている」とのことです

また、「オーケストラの聴衆の数は近年、横ばいを続けている。現状への危機感から、現在の聴衆の中核である中高年層に代わる新たな客層を掘り起こそうと、若い女性や子供らを対象にした演奏会を開く楽団も増えている」とのことです

これは今に始まったことではなく、かなり前から叫ばれていたことです。さらなる努力が必要と言うことでしょう

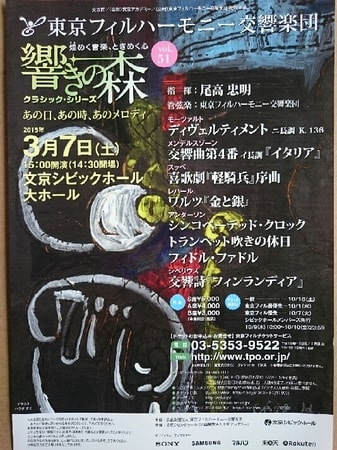

また、日本オーケストラ連盟正会員の10団体(2012年)の年間公演回数と年間総入場者数は下記の通りとのことです

【オーケストラ名】 【年間公演総数】 【年間総入場者数】

東京フィルハーモニー交響楽団 331回 59万人

NHK交響楽団 112回 20万人

東京交響楽団 156回 20万人

日本フィルハーモニー交響楽団 165回 20万人

読売日本交響楽団 102回 17万人

東京都交響楽団 145回 20万人

神奈川フィルハーモニー管弦楽団 131回 25万人

新日本フィルハーモニー交響楽団 138回 19万人

東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 118回 12万人

東京ニューシティ管弦楽団 118回 1万人

この一覧表を見て想像できるのは、公演回数と総入場者数が一番多い東京フィルは楽団員が約150人と、他のオーケストラの1.5倍から2倍もいるので、ある意味当然と言えるということです 驚くのは横浜に拠点を置く神奈川フィルの総入場者数(25万人)が東京フィルに次いで2位を保っていることです

驚くのは横浜に拠点を置く神奈川フィルの総入場者数(25万人)が東京フィルに次いで2位を保っていることです ここに次世代育成のヒントがありそうな気がしますが、実際にはどうでしょうか

ここに次世代育成のヒントがありそうな気がしますが、実際にはどうでしょうか

最後の、閑話休題

最後の、閑話休題

昨日、休暇を取って午前10時から新宿ピカデリーでMETライブビューイング、オフェンバックの歌劇「ホフマン物語」を観ました 平日の昼間にも関わらずかなりの数の中高年の姿が見えます

平日の昼間にも関わらずかなりの数の中高年の姿が見えます せめて映画でも良いから本物のオペラに接したいという人が一堂に会した様相です

せめて映画でも良いから本物のオペラに接したいという人が一堂に会した様相です

今回の映像は今年1月31日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画です キャストは、ホフマンにヴィットーリオ・グリゴーロ(テノール)、アント二ア/ステラにヒブラ・ゲルツマーヴァ(ソプラノ)、ニクラウス/ミューズにケイト・リンジー(メゾ・ソプラノ)、オランピアにエリン・モーリー(ソプラノ)、ジュリエッタにクリスティン・ライス(メゾ・ソプラノ)、悪役・4役にトーマス・ハンプソン(バリトン)。カナダ生まれのイ―ヴ・アベル指揮メトロポリタン歌劇場管弦楽団による演奏。演出はサンフランシスコ生まれのバートレット・シャーです

キャストは、ホフマンにヴィットーリオ・グリゴーロ(テノール)、アント二ア/ステラにヒブラ・ゲルツマーヴァ(ソプラノ)、ニクラウス/ミューズにケイト・リンジー(メゾ・ソプラノ)、オランピアにエリン・モーリー(ソプラノ)、ジュリエッタにクリスティン・ライス(メゾ・ソプラノ)、悪役・4役にトーマス・ハンプソン(バリトン)。カナダ生まれのイ―ヴ・アベル指揮メトロポリタン歌劇場管弦楽団による演奏。演出はサンフランシスコ生まれのバートレット・シャーです

「ホフマン物語」は、3つの恋を失って詩人になったホフマンが過去を振り返る物語です。あらすじは

【プロローグ】ホフマンは学生たちと酒を飲み「クラインザックの歌」を歌っている 酔いが回りホフマンは失った過去の恋を語り始める

酔いが回りホフマンは失った過去の恋を語り始める

【第1幕】最初の恋。ホフマンは友人ニクラウスとともに物理学者スパランザーの家を訪れ、オランピアを見初める しかし、オランピアは機械人形だった

しかし、オランピアは機械人形だった

【第2幕】アント二アはある理由から歌を歌うことを禁じられている。ホフマンはアント二アと再会するが、ミラクル博士が無理やりアント二アを診察するとアント二アは歌い出し、そのあげく母親と同じように死んでしまう

【第3幕】ヴェネツィアを訪れたホフマンは娼婦ジュリエッタに恋をする しかし、魔術師ダベルトゥットに操られたジュリエッタに裏切られ、ホフマンは鏡像を奪われてしまう

しかし、魔術師ダベルトゥットに操られたジュリエッタに裏切られ、ホフマンは鏡像を奪われてしまう

【エピローグ】3つの恋を語り終えたホフマンは酔いつぶれる その時、ニクラウスが詩の女神ミューズとして姿を現す

その時、ニクラウスが詩の女神ミューズとして姿を現す ホフマンは詩人になった

ホフマンは詩人になった

オッフェンバックといえば、白黒時代のテレビ・コマーシャルの傑作「カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂」で使われた喜歌劇「天国と地獄」で有名なフランスの作曲家です その彼が晩年になって初めてオペラに挑戦したのがこの「ホフマン物語」です

その彼が晩年になって初めてオペラに挑戦したのがこの「ホフマン物語」です

この公演で注目すべき歌手が3人います。まず、ホフマンを歌ったテノールのグリゴーロです 彼は現在イタリアの若手を代表するテノールと言っても過言ではないでしょう。女性にフラれてもめげずに次の女性に挑戦するエネルギッシュなホフマンを見事に演じました

彼は現在イタリアの若手を代表するテノールと言っても過言ではないでしょう。女性にフラれてもめげずに次の女性に挑戦するエネルギッシュなホフマンを見事に演じました

次にホフマンの友人ニクラウスと詩の女神ミューズを演じたメゾソプラノのケイト・リンジーです。NETの若手育成プログラムを卒業した歌手ですが、現在は世界の歌劇場で活躍しています。この人は歌で聴かせ、目で語り、身体で表現することができる稀な逸材です 来日してリサイタルをやってくれたら絶対に聴きに行きたい歌手です

来日してリサイタルをやってくれたら絶対に聴きに行きたい歌手です

次に機械人形オランピアを演じ、超絶技巧アリアを歌ったソプラノのエリン・モーリーです。この人もMETの若手育成プログラムの出身者のようですが、まるでゼンマイ仕掛けの機械のような体の動きや、幅広い音域が聴衆の笑いと感動を誘います 日本ではかつて森麻季のオランピアが話題になりましたね

日本ではかつて森麻季のオランピアが話題になりましたね

もちろん、トーマス・ハンプソンもヒブラ・ゲルツマーヴァも良かったのですが、上記3人が飛びぬけて良かったのです

サンフランシスコ生まれのバートレット・シャーによる演出は絢爛豪華で幻想的な夢の世界を表現していました

METライブビューイング「ホフマン物語」は13日(金)まで都心では新宿ピカデリー、東銀座の東劇で上映中です 休憩2回・歌手へのインタビューを含めて3時間35分の上映時間。入場料は3,600円です。内容からして決して高くないと思います

休憩2回・歌手へのインタビューを含めて3時間35分の上映時間。入場料は3,600円です。内容からして決して高くないと思います

中央の高いビルが虎の門ヒルズ、その右の奥のビルが六本木ヒルズ、その右の黒っぽいビルが東京ミッド・タウン、手前右のガラス窓のビルが飯野ビル、その手前の工事中のビルが現在解体中の旧・新生銀行ビルです

中央の高いビルが虎の門ヒルズ、その右の奥のビルが六本木ヒルズ、その右の黒っぽいビルが東京ミッド・タウン、手前右のガラス窓のビルが飯野ビル、その手前の工事中のビルが現在解体中の旧・新生銀行ビルです

キャストはマノン・レスコーにスヴェトラ・ヴァッシレヴァ、デ・グリューにグスターヴォ・ポルタ、レスコーにダリポール・イェニス、ジェロントに妻屋秀和、エドモンドに望月哲也、旅籠屋の主人に鹿野由之ほか。バックを務めるのはピエール・ジョルジョ・ラモンディ指揮東京交響楽団、合唱は新国立劇場合唱団。ジルベール・デフロによる新演出です

キャストはマノン・レスコーにスヴェトラ・ヴァッシレヴァ、デ・グリューにグスターヴォ・ポルタ、レスコーにダリポール・イェニス、ジェロントに妻屋秀和、エドモンドに望月哲也、旅籠屋の主人に鹿野由之ほか。バックを務めるのはピエール・ジョルジョ・ラモンディ指揮東京交響楽団、合唱は新国立劇場合唱団。ジルベール・デフロによる新演出です

しかし、贅沢だが愛のない生活に虚しさを感じていた。そんなマノンの前に再びデ・グリューが現われ愛を確かめ合う。それをジェロントに目撃され、マノンは姦通罪で流刑に処される

しかし、贅沢だが愛のない生活に虚しさを感じていた。そんなマノンの前に再びデ・グリューが現われ愛を確かめ合う。それをジェロントに目撃され、マノンは姦通罪で流刑に処される オペラというのはだいたいそういう台本が選ばれています。それに作曲家が美しい音楽を加えることによって人々を感動させる訳です

オペラというのはだいたいそういう台本が選ばれています。それに作曲家が美しい音楽を加えることによって人々を感動させる訳です

「あの歌手のドレス、素敵ね

「あの歌手のドレス、素敵ね 」「あの人、いい男ねえ

」「あの人、いい男ねえ

何をやってもツボを押さえた演技と歌唱力で楽しませてくれます

何をやってもツボを押さえた演技と歌唱力で楽しませてくれます シリアスな演技をやっても、今回のような三枚目をやっても、決まっています

シリアスな演技をやっても、今回のような三枚目をやっても、決まっています 観終わって「この舞台は4年前に観るはずだったんだな」と、感慨深いものがありました

観終わって「この舞台は4年前に観るはずだったんだな」と、感慨深いものがありました

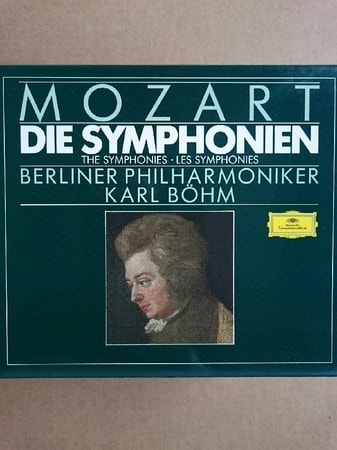

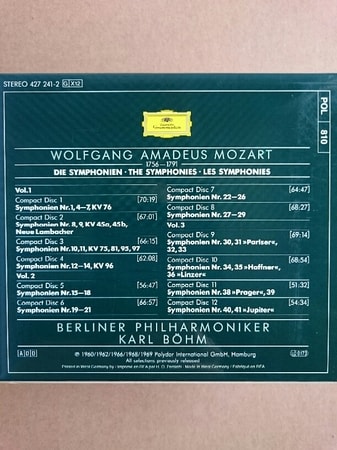

結局のところ、第22番~第25番、休憩、第26番~第28番、休憩、第29番~第30番という時間割で、休憩3回を含めると2時間半の所要時間でした

結局のところ、第22番~第25番、休憩、第26番~第28番、休憩、第29番~第30番という時間割で、休憩3回を含めると2時間半の所要時間でした

しかし、それには唯一の例外があります。それがこの第31番「パリ交響曲」、とくに第3楽章「アレグロ」なのです

しかし、それには唯一の例外があります。それがこの第31番「パリ交響曲」、とくに第3楽章「アレグロ」なのです

一方、井上道義のプロフィールの最後を見たら「自宅にアヒルを飼っている」と書かれていました

一方、井上道義のプロフィールの最後を見たら「自宅にアヒルを飼っている」と書かれていました

来日オケがコンチェルトで取り上げる曲は、ヴァイオリン協奏曲と言えばメンコン(メンデルスゾーン)、チャイコン(チャイコフスキー)、べトコン(ベートーヴェン)、ブラコン(ブラームス)で、チェロ協奏曲と言えばドヴォコン(ドヴォルザーク)、ピアノ協奏曲と言えばチャイコン(チャイコフスキー)といった具合です

来日オケがコンチェルトで取り上げる曲は、ヴァイオリン協奏曲と言えばメンコン(メンデルスゾーン)、チャイコン(チャイコフスキー)、べトコン(ベートーヴェン)、ブラコン(ブラームス)で、チェロ協奏曲と言えばドヴォコン(ドヴォルザーク)、ピアノ協奏曲と言えばチャイコン(チャイコフスキー)といった具合です 確かにどれもが名曲中の名曲ですが、どのオケも同じような曲を演奏するのには閉口します。日本の聴衆をなめてんのか

確かにどれもが名曲中の名曲ですが、どのオケも同じような曲を演奏するのには閉口します。日本の聴衆をなめてんのか

モーツアルトの時代にはイタリアこそ音楽の中心地だったし、メンデルスゾーンの時代も憧れの対象だったのでしょう

モーツアルトの時代にはイタリアこそ音楽の中心地だったし、メンデルスゾーンの時代も憧れの対象だったのでしょう

すごく好きです

すごく好きです 彼は若い時にウィーン・フィルに憧れ、試験を受けたのですが、落ちてしまいました

彼は若い時にウィーン・フィルに憧れ、試験を受けたのですが、落ちてしまいました

『セタス』はメキシコ陸軍特殊部隊の出身者が多く、2010年には麻薬の運び屋になることを拒否した中米移民72人を殺害したとされる」

『セタス』はメキシコ陸軍特殊部隊の出身者が多く、2010年には麻薬の運び屋になることを拒否した中米移民72人を殺害したとされる」

とブラボーが会場を満たしました

とブラボーが会場を満たしました

CDは土曜日に東京フィルで聴くメンデルスゾーンの「交響曲第4番”イタリア”」で、オットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団の演奏です。クレンペラー大好きです

CDは土曜日に東京フィルで聴くメンデルスゾーンの「交響曲第4番”イタリア”」で、オットー・クレンペラー指揮フィルハーモニア管弦楽団の演奏です。クレンペラー大好きです

みんなどうして立ち上がらないんだ

みんなどうして立ち上がらないんだ 誰がこんなことを許しているんだ

誰がこんなことを許しているんだ

現在、桐朋学園大学ソリストディプロマコース特待生で、かつ、名前のイニシャルと同じKO、そう慶應義塾大学法学部3年在学中です

現在、桐朋学園大学ソリストディプロマコース特待生で、かつ、名前のイニシャルと同じKO、そう慶應義塾大学法学部3年在学中です