11日(土)。わが家に来て14日目を迎えたモコタロです

お腹すいちゃった~ 指ちょうだい

閑話休題

閑話休題

昨夕、晴海の第一生命ホールで古典四重奏団の「モーツアルト弦楽四重奏曲全曲演奏会”むずかしいは面白い!”」レクチャー・コンサートを聴きました プログラムはモーツアルトの①弦楽四重奏曲第6番K.159、②同第12番K.172、③アイネ・クライネ・ナハトムジークK.525、③弦楽四重奏曲第18番”ハイドン四重奏曲第5番”K.464です

プログラムはモーツアルトの①弦楽四重奏曲第6番K.159、②同第12番K.172、③アイネ・クライネ・ナハトムジークK.525、③弦楽四重奏曲第18番”ハイドン四重奏曲第5番”K.464です

自席は1階8列23番、センターブロック右通路側、前回と同じ席です。会場は残念ながら前回同様スカスカです 4人が登場、最初にモーツアルトの歌曲「クローエにK.524」が四重奏で演奏されます

4人が登場、最初にモーツアルトの歌曲「クローエにK.524」が四重奏で演奏されます おそらく次に取り上げるK.525のすぐ前に作曲されたことから選ばれたのだと思います。歌のない弦楽だけの演奏は新鮮に響きます

おそらく次に取り上げるK.525のすぐ前に作曲されたことから選ばれたのだと思います。歌のない弦楽だけの演奏は新鮮に響きます

チェロの田崎瑞博氏がマイクでこの日のコンサートの趣旨を説明します

「今日取りあげるのは”美の極致”とでも言うべきK.525とK.464です。K.525は単純で明快なのに対し、K.464は複雑です。対照的な2曲ですが、両曲とも美の頂点にある曲です 」

」

そして、アイネ・クライネK.525の第1楽章冒頭を演奏、いかに単純なメロディーかが語られます 次にK.464の第1楽章冒頭が演奏され、「これぞ、起承転結」と解説します

次にK.464の第1楽章冒頭が演奏され、「これぞ、起承転結」と解説します

その後、「次に演奏するのは、モーツアルトが当初K.464の第4楽章として作曲したロンドです。今日お越しの皆さんはお得です この曲は滅多に演奏される機会がありませんから。この曲は途中で突然曲が終わりますが、あまりにも単純だとして途中で作曲を止めてしまったのか、途中で急に別のメロディーが閃いて止めてしまったのか、分かりません

この曲は滅多に演奏される機会がありませんから。この曲は途中で突然曲が終わりますが、あまりにも単純だとして途中で作曲を止めてしまったのか、途中で急に別のメロディーが閃いて止めてしまったのか、分かりません しかし、素晴らしい曲です。途中で突然演奏が終わりますが、すかさず拍手をお願いします

しかし、素晴らしい曲です。途中で突然演奏が終わりますが、すかさず拍手をお願いします 」と解説して、演奏に入りました

」と解説して、演奏に入りました

とても単純な曲とは思えません。多分、途中で別のメロディーが閃いたのでしょう

レクチャーが終り、本公演に入ります。4人の譜面台が外されます。彼らは暗譜で演奏します 1曲目の弦楽四重奏曲第6番K.159と、次のK.172番はイタリア弦楽四重奏団のCDでよく聴いたものです

1曲目の弦楽四重奏曲第6番K.159と、次のK.172番はイタリア弦楽四重奏団のCDでよく聴いたものです K.159番は第2楽章の情熱的な曲想が印象的です。K.172の方はディヴェルティメント(喜遊曲)と言った方が相応しい曲想です

K.159番は第2楽章の情熱的な曲想が印象的です。K.172の方はディヴェルティメント(喜遊曲)と言った方が相応しい曲想です

次に、あまりにも有名なK.525「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」が天高い秋空を翔るように演奏されます 確かに単純なメロディーでありながら少しも飽きがこない名曲です

確かに単純なメロディーでありながら少しも飽きがこない名曲です

休憩後はK.464「ハイドン四重奏曲第5番」が爽やかに演奏されます。それにしても、本番はすべて暗譜で演奏するのですから、古典四重奏団というのは凄い音楽集団だと思います この日もモーツアルトを生で聴く喜びを噛みしめながら家路に着きました

この日もモーツアルトを生で聴く喜びを噛みしめながら家路に着きました

」と述べているそうです。私も11日の公演を聴くので、今から楽しみです

」と述べているそうです。私も11日の公演を聴くので、今から楽しみです 「前日、銀座ケントスに行ってライブを観た」と言うと、O所長が「同じ銀座のコリドー街に月1回加山雄三がライブをやる店がある。目の前で彼が歌うのを聴くと感激する

「前日、銀座ケントスに行ってライブを観た」と言うと、O所長が「同じ銀座のコリドー街に月1回加山雄三がライブをやる店がある。目の前で彼が歌うのを聴くと感激する 」と言っていました。また、O所長は地元・吉祥寺の映画祭を世界的に発展させたいと夢を語っていました

」と言っていました。また、O所長は地元・吉祥寺の映画祭を世界的に発展させたいと夢を語っていました 「同じブルゴーニュ・ワインでも葡萄が収穫される年によっても、生産者によっても、さらには輸入業者によっても違うので奥が深い。それにしてもお金がかかる

「同じブルゴーニュ・ワインでも葡萄が収穫される年によっても、生産者によっても、さらには輸入業者によっても違うので奥が深い。それにしてもお金がかかる 」という話をされていました。それを聞いて、ワインもクラシック音楽も同じだな、と思いました

」という話をされていました。それを聞いて、ワインもクラシック音楽も同じだな、と思いました それにつけても2日連続の飲み会は非常に疲れます。今日も朝から頭が頭痛です

それにつけても2日連続の飲み会は非常に疲れます。今日も朝から頭が頭痛です

松島議員は「うちわのように見えるかも知れないが、討議資料だ

松島議員は「うちわのように見えるかも知れないが、討議資料だ 」と返したそうです

」と返したそうです こういうのを世間では「うちわもめ」と言います

こういうのを世間では「うちわもめ」と言います 当社の6人を含めて総勢163人が参加。これは秋レクの新記録かも

当社の6人を含めて総勢163人が参加。これは秋レクの新記録かも 午後6時からと7時からの2回のライブ公演を貸切で聴きました

午後6時からと7時からの2回のライブ公演を貸切で聴きました 抽選は3人しか当選しない競争率だったので当社の参加者は当たりませんでした

抽選は3人しか当選しない競争率だったので当社の参加者は当たりませんでした

赤崎さん、天野さん、中村さん、青色AEDのノーベル物理学賞受賞おめでとうございます

赤崎さん、天野さん、中村さん、青色AEDのノーベル物理学賞受賞おめでとうございます

相場英雄は1967年新潟県生まれ。2005年に「デフォルト 債務不履行」で第2回ダイヤモンド経済小説大賞を受賞。狂牛病をテーマにした「震える牛」が話題をさらいました

相場英雄は1967年新潟県生まれ。2005年に「デフォルト 債務不履行」で第2回ダイヤモンド経済小説大賞を受賞。狂牛病をテーマにした「震える牛」が話題をさらいました

相手はかつて刑事部時代に兔沢を後輩として育ててくれた公安部の志水だった。事件の解決を急ぐ刑事部と公安出身の警視庁副長官を守る公安部との抗争がエスカレートしていく

相手はかつて刑事部時代に兔沢を後輩として育ててくれた公安部の志水だった。事件の解決を急ぐ刑事部と公安出身の警視庁副長官を守る公安部との抗争がエスカレートしていく

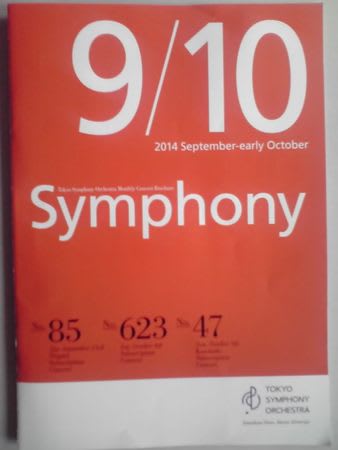

ソリストは、ソプラノ=大倉由紀枝、メゾソプラノ=永井和子、テノール=錦織健、バリトン=木村俊光といった錚々たるメンバーで、指揮は東京交響楽団のもう一人の桂冠指揮者・秋山和慶です

ソリストは、ソプラノ=大倉由紀枝、メゾソプラノ=永井和子、テノール=錦織健、バリトン=木村俊光といった錚々たるメンバーで、指揮は東京交響楽団のもう一人の桂冠指揮者・秋山和慶です

11月22日(土)午後3時から東京藝大奏楽堂で開かれる「藝大フィルハーモニア合唱定期演奏会」です。ソリストはソプラノ=朝倉春菜、アルト=秋本悠希、テノール=宮下大器、バス=堺裕馬で、指揮は黒岩英臣、オケは藝大フィルハーモニア、合唱は東京藝大音楽学部声楽科学生です

11月22日(土)午後3時から東京藝大奏楽堂で開かれる「藝大フィルハーモニア合唱定期演奏会」です。ソリストはソプラノ=朝倉春菜、アルト=秋本悠希、テノール=宮下大器、バス=堺裕馬で、指揮は黒岩英臣、オケは藝大フィルハーモニア、合唱は東京藝大音楽学部声楽科学生です

オーケストラ・ピットでのチューニングが終わり、指揮者の高関健が登場、序曲の演奏が始まります。会場の残響がややデッドかな、と思いましたが、最初のうちだけでした

オーケストラ・ピットでのチューニングが終わり、指揮者の高関健が登場、序曲の演奏が始まります。会場の残響がややデッドかな、と思いましたが、最初のうちだけでした 舞台は回り舞台による単純なものでしたが、十分に楽しむことが出来ました

舞台は回り舞台による単純なものでしたが、十分に楽しむことが出来ました

」と思います。普段オペラを観る機会がない方で興味のある方は是非ご覧になってはいかがでしょうか。モーツアルトでオペラ・デビューのチャンスです

」と思います。普段オペラを観る機会がない方で興味のある方は是非ご覧になってはいかがでしょうか。モーツアルトでオペラ・デビューのチャンスです

娘にモコタロを引き上げてもらうと、私の半パンは薄黄色く濡れ、甘納豆が5~6個照明に反射して輝いていました。本来ならば金庫刑ですが、シッコー猶予にしました

娘にモコタロを引き上げてもらうと、私の半パンは薄黄色く濡れ、甘納豆が5~6個照明に反射して輝いていました。本来ならば金庫刑ですが、シッコー猶予にしました

に、バレンボイムはクライスラーの「レティタティーヴォとスケルツォ・カプリース」を鮮やかに演奏しました

に、バレンボイムはクライスラーの「レティタティーヴォとスケルツォ・カプリース」を鮮やかに演奏しました

ベートーヴェンは「ミサ・ソレムニス」を自分が書いた最高の作品と位置付けていたようです。あの「第9」よりも

ベートーヴェンは「ミサ・ソレムニス」を自分が書いた最高の作品と位置付けていたようです。あの「第9」よりも

ガラケーで上映演目を検索しようとしたのですが、うまくいかず、行き当たりばったりで上映中の映画を観ることにしました

ガラケーで上映演目を検索しようとしたのですが、うまくいかず、行き当たりばったりで上映中の映画を観ることにしました ます。

ます。

パルジファルはクリングゾルの城を訪れ、クンドリーの誘惑を受けるが、それに屈することなく、彼女の接吻で悟りを開く

パルジファルはクリングゾルの城を訪れ、クンドリーの誘惑を受けるが、それに屈することなく、彼女の接吻で悟りを開く

前夜10時過ぎまで飲んでいたのと、昼間2時間の映画を観てきたのが影響して、ゆっくりと流れるワーグナーの音楽を聴いているうちに、思わずウトウトすることもしばしばありました

前夜10時過ぎまで飲んでいたのと、昼間2時間の映画を観てきたのが影響して、ゆっくりと流れるワーグナーの音楽を聴いているうちに、思わずウトウトすることもしばしばありました

演奏時間ではなく休憩時間の変更って何事か?と思ってハガキを読むと、

演奏時間ではなく休憩時間の変更って何事か?と思ってハガキを読むと、