23日(木)。わが家に来てから今日で3418日目を迎え、トランプ前米大統領の不倫口止め疑惑に絡む事件の公判が21日、ニューヨーク州地裁で開かれ、弁護側が証人尋問による立証を終えたが、トランプ氏は証言しなかった というニュースを見て感想を述べるモコタロです

身に覚えがある告発に対し 法廷で嘘を言えば 偽証罪に問われるから 証言できない

昨日、夕食に「鮭のムニエル」「生野菜とアボカドのサラダ」「豚汁」を作り、「マグロの刺身」と一緒にいただきました 和食はヘルシーでいいですね

和食はヘルシーでいいですね ついでに言っときますけど、現在何度目かの断酒中なのでビールもワインも用意していません

ついでに言っときますけど、現在何度目かの断酒中なのでビールもワインも用意していません

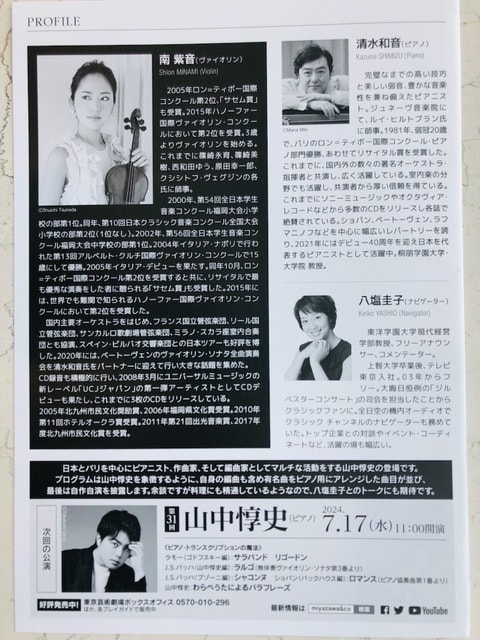

昨日、東京芸術劇場コンサートホールで芸劇ブランチコンサート「第30回 名曲リサイタル・サロン ~ 南紫音」を聴きました プログラムは①クライスラー「プレリュードとアレグロ」②同「愛の喜び」、③同「美しきロスマリン」、④チャイコフスキー「懐かしい土地の思い出」、⑤バルトーク「ルーマニア民俗舞曲」、⑥ラヴェル「ツィガーヌ」です

プログラムは①クライスラー「プレリュードとアレグロ」②同「愛の喜び」、③同「美しきロスマリン」、④チャイコフスキー「懐かしい土地の思い出」、⑤バルトーク「ルーマニア民俗舞曲」、⑥ラヴェル「ツィガーヌ」です 演奏はヴァイオリン独奏=南紫音、ピアノ=清水和音です

演奏はヴァイオリン独奏=南紫音、ピアノ=清水和音です

南紫音(みなみ しおん)は2005年のロン=ティボー国際コンクール第2位、2015年のハノーファー国際ヴァイオリン・コンクール第2位入賞の実力者です

今回から新しい席に移りました 前から6列目なのでかなり前の席です。室内楽やリサイタルの時はできるだけ前の席を取るようにしています

前から6列目なのでかなり前の席です。室内楽やリサイタルの時はできるだけ前の席を取るようにしています

最初の曲はクライスラー「プレリュードとアレグロ」です この曲はフリッツ・クライスラー(1875-1962)が18世紀イタリアのヴァイオリニスト&作曲家だったプニャー二のスタイルを模して作曲した作品です

この曲はフリッツ・クライスラー(1875-1962)が18世紀イタリアのヴァイオリニスト&作曲家だったプニャー二のスタイルを模して作曲した作品です

赤の鮮やかな衣装の南紫音が清水とともに登場し、演奏に入りますが、いかにもイタリアの明るさを感じされる曲想です 南は渾身の演奏によって 冒頭のフレーズから聴衆を引き込みます

南は渾身の演奏によって 冒頭のフレーズから聴衆を引き込みます

次の曲はクライスラー「愛の喜び」と「美しきロスマリン」です この2曲は「愛の悲しみ」と3曲セットで「ウィーン古典舞曲集」というタイトルが付けられ、ヨーゼフ・ランナーの作品として出版されました

この2曲は「愛の悲しみ」と3曲セットで「ウィーン古典舞曲集」というタイトルが付けられ、ヨーゼフ・ランナーの作品として出版されました ウィーン生まれのクライスラーがなぜランナーの作品として出版したのかは本人でなければ分かりません

ウィーン生まれのクライスラーがなぜランナーの作品として出版したのかは本人でなければ分かりません クライスラーの場合、他の作品の何曲かも自分の名前を隠して出版するケースがあるので珍しくないようです

クライスラーの場合、他の作品の何曲かも自分の名前を隠して出版するケースがあるので珍しくないようです 曲の素晴らしさからすれば、「他人のフンドシで相撲を取る」必要はないと思いますが、のっぴきならない事情があったのかもしれません

曲の素晴らしさからすれば、「他人のフンドシで相撲を取る」必要はないと思いますが、のっぴきならない事情があったのかもしれません

南は「愛の喜び」を表情豊かに歌い上げ、「美しきロスマリン」をエレガントに演奏し 聴衆を魅了しました

ここでナビゲーターの八塩圭子さんが登場し、南にインタビューしました この日のプログラムについて尋ねられると南は、「民俗色豊かな曲を選びました

この日のプログラムについて尋ねられると南は、「民俗色豊かな曲を選びました ヨーロッパ諸国を巡るような選曲になっています」と語っていました

ヨーロッパ諸国を巡るような選曲になっています」と語っていました

次の曲はチャイコフスキー「懐かしい土地の思い出」です この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が1878年に作曲した作品です

この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が1878年に作曲した作品です 第1曲「瞑想曲」、第2曲「スケルツォ」、第3曲「メロディ」の3曲から成ります

第1曲「瞑想曲」、第2曲「スケルツォ」、第3曲「メロディ」の3曲から成ります 第1曲「瞑想曲」はヴァイオリン協奏曲の第2楽章として構想されましたが、途中で変更されたという経緯があります

第1曲「瞑想曲」はヴァイオリン協奏曲の第2楽章として構想されましたが、途中で変更されたという経緯があります

南は第1曲「瞑想曲」では抒情的に、第2曲「スケルツォ」では切迫感を持って、第3曲「メロディ」では流麗に弾き分けました

ここで再びトークに入ります ゲストに”食”について聞くコーナーです

ゲストに”食”について聞くコーナーです 南はドイツで暮らした頃の思い出として、シャケを6キロ買ってきて、半分をサーモン丼にして食べたそうです

南はドイツで暮らした頃の思い出として、シャケを6キロ買ってきて、半分をサーモン丼にして食べたそうです 1度に3キロ食べるのは相当の量だと思いますが、ゲージュツカってよく食べるんですね。驚きました

1度に3キロ食べるのは相当の量だと思いますが、ゲージュツカってよく食べるんですね。驚きました また、ホワイトアスパラも好きでよく食べたそうです

また、ホワイトアスパラも好きでよく食べたそうです 国内では、山形料理(彼女は北九州市出身ですが)で、鯖缶と納豆を付けダレにしてうどんを食べる「ひっぱりうどん」というのが美味しいと語っていました

国内では、山形料理(彼女は北九州市出身ですが)で、鯖缶と納豆を付けダレにしてうどんを食べる「ひっぱりうどん」というのが美味しいと語っていました 騙されたと思って、今度トライしてみようと思います

騙されたと思って、今度トライしてみようと思います

次の曲はバルトーク「ルーマニア民俗舞曲」です この曲はベラ・バルトーク(1881-1945)が1915年にピアノ曲として作曲し、その後 オーケストラ版やヴァイオリン&ピアノ版に編曲した作品です

この曲はベラ・バルトーク(1881-1945)が1915年にピアノ曲として作曲し、その後 オーケストラ版やヴァイオリン&ピアノ版に編曲した作品です 第1曲「棒踊り」第2曲「飾り帯の踊り」、第3曲「足踏み踊り」、第4曲「ブチュム(角笛)の踊り」、第5曲「ルーマニア風ポルカ」、第6曲「速い踊り」の6曲から成ります

第1曲「棒踊り」第2曲「飾り帯の踊り」、第3曲「足踏み踊り」、第4曲「ブチュム(角笛)の踊り」、第5曲「ルーマニア風ポルカ」、第6曲「速い踊り」の6曲から成ります

南は超絶技巧を駆使して民俗色豊かな演奏を繰り広げました 特に最後の第6曲「速い踊り」は文字通り超高速で突っ走り、聴衆を唖然とさせました

特に最後の第6曲「速い踊り」は文字通り超高速で突っ走り、聴衆を唖然とさせました

最後の曲はラヴェル「ツィガーヌ」です この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)がハンガリー出身のヴァイオリニスト、イェリー・ダラー二の演奏を聴いて構想し1924年に作曲、同年ロンドンで初演されました

この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)がハンガリー出身のヴァイオリニスト、イェリー・ダラー二の演奏を聴いて構想し1924年に作曲、同年ロンドンで初演されました

冒頭は無伴奏ヴァイオリンにより集中力に満ちたドラマティックな演奏が繰り広げられます 途中から清水のピアノが入ってきて丁々発止の演奏が展開しますが、南は超絶技巧によりラヴェルの難曲に対峙します

途中から清水のピアノが入ってきて丁々発止の演奏が展開しますが、南は超絶技巧によりラヴェルの難曲に対峙します 力強く迫力に満ちた演奏でした

力強く迫力に満ちた演奏でした

満場の拍手に南は、アンコールにポンセ「エストレリータ」をロマンティックに演奏、再び大きな拍手に包まれました

南紫音の演奏は4月19日の東京シティ・フィル定期演奏会でシマノフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」を聴いたのが記憶に新しいところですが、一本筋の通った素晴らしいヴァイオリニストだと あらためて思いました