講演Ⅱ「安倍政権による憲法改悪の動き※講師:山内敏弘(一橋大学名誉教授 憲法学者)」の要点

※講師の山内敏弘氏の当日資料はかなり多く、資料の見出しは「安倍政権による憲法改悪の動き~緊急事態条項導入論と9条改憲論を問う~」と、副題が付け加わっていました。 氏は護憲の立場で熱心に話されて、あまりに丁寧な説明だったため資料の後半には触れずじまいで終わってしまいました。

以下に資料の項目に従って要点のみ箇条書きします。

Ⅰ 参議院選挙の結果と憲法審査会での審議

(1)参議院選挙の結果・・・改憲勢力2/3以上の議席となり、日本国憲法は施行後69年を経て、最大の歴史的岐路に立たされている。野党共闘について賛否あるが、全国32の一人区のうち11の選挙区で野党が勝利し前回選挙の2議席に比べると、野党共闘を否定的に評価することはできないであろう。

(2)憲法審査会の行方・・・一口に改憲勢力と言っても、改憲のポイントをどこに置くかは政党によって同じではない。民進党も改憲に反対なのかと言えば必ずしもそうでは無い様子。(今後に注目要)

(3)天皇の「生前退位」問題・・・天皇の元首化のための改憲論が台頭してくる可能性もあるが、政府与党としては、生前退位問題とは切り離して憲法審査会での議論を進めたいものと思われる。皇室典範の改正問題が長引いてくれば、解決の仕方が政治問題になり、改憲論議にも影響を及ぼす可能性がある。

Ⅱ 「お試し改憲」または「露払い改憲」のいくつかの案

具体的な改憲すべき条項については、しばらくの間、政党間でのすりあわせが行われるはずである。改憲勢力から改憲反対勢力に対して反対ばかりするのではなく対案を出せという主張に対しては、「日本国憲法が優れて普遍性と先進性をもつ憲法であることからすれば、日本国憲法を堅持して活かすことがまさに対案であって」、改憲案を提示することではない。自民党改憲案の本丸は憲法9条と緊急事態条項の導入である。コンセンサスが簡単ではないとして、「お試し改憲(案)」がいくつか浮上している。

(1)日本(大阪)維新の会の改憲案・・・①教育無償化のための改憲案 ②道州制導入のための改憲案 ③憲法裁判所の導入論として など

(2)公明党のスタンス・・・従来から加憲と言ってきた。趣旨は「新しい人権」の導入らしいが、あえて改憲のひつような範囲ではないと考えられる。さらに、9条に第1項・2項を維持したまま第3項に自衛隊を認める意味での加憲が検討されているらしい。

(3)参議院選挙における「合区解消のための改憲」・・・あえて改憲する必要もない問題である。

Ⅲ 「本丸改憲」としての緊急事態条項導入論

日本の立憲主義と民主主義をするものとなるであろうことを考えればとうてい賛同することができない改憲案である。

(1)自民党改憲草案(2012年)における緊急事態条項・・・※自民党改憲草案の98条・99条について詳しい説明と問題点の解説がありましたが省略します。

(2)緊急事態条項の導入を必要とする理由・・・外部からの武力攻撃や大災害に際して臨機応変の措置を講じるため。※その他もいくつかあり。

(3)緊急事態条項導入論についての疑問・・・日本国憲法は、参議院の緊急集会の規定を除いて緊急事態条項をもっていない。それは、明治憲法時代における緊急事態条項が濫用された苦い経験を踏まえてである。2日本国憲法の制定議会で、金森大臣は次のように述べた。「言葉を非常に借りて、大いなる道を残しておけば、どんな精緻な憲法を定めても、また倒壊される恐れ絶無とはいえない。従って、特殊の必要が起きた場合には、臨時議会を招集するとか、参議院の緊急集会で対応するようにした。」(衆議院委員会1946年7月15日)※この他に4項目にわたり疑問点の説明あり。総括的な第4番目の項目の要旨については、次のようなことです。 ~自民党の改憲案の眼目は、内閣が法律と同一の効力をもつ政令を制定することができて、内閣が行政権と立法権を併せ保有する点にある。これは、ドイツ・ワイマール憲法48条の大統領の緊急命令権に準じるもの。ワイマール憲法48条は、大統領の議会解散権と合わせて、ワイマール憲法体制を崩壊させ、ナチス体制生み出す上で大きな役割を果たした(カール・シュミットは、これを「委任独裁」の規定と呼んだ)。この教訓を踏まえて、戦後西ドイツの非常事態憲法条項(1968年)では、緊急事態に於いても議会が立法権を保有し、政府は緊急立法権を行使出来ないようにした。そのような教訓を自民党草案は学ぼうとしていない。~

以上のように改憲問題について、大変丁寧で詳しい説明がありました。(土)

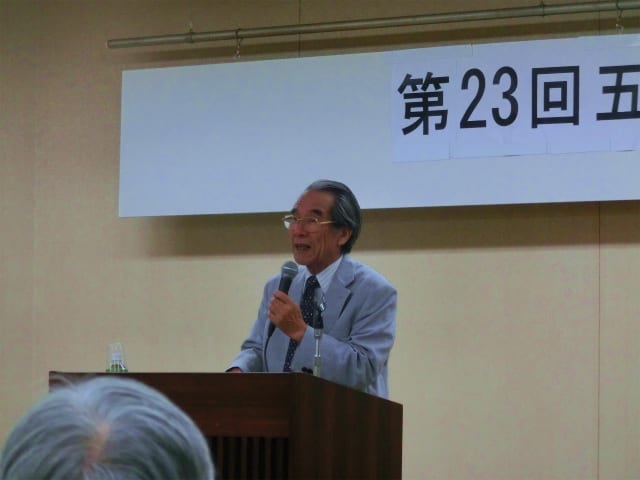

下は講師の山内敏弘氏と資料の表紙部分の画像です。