「恩讐の彼方に」で知られた”青の洞門”は、山国川に面してそそり立つ競秀峰の裾にあるトンネル。江戸時代、諸国遍歴の旅途中に訪れた禅海和尚が、鎖渡しと呼ばれる難所で命を落とす人馬を見て、洞門開削工事に取り掛かり、約30年の歳月をかけ明和元年(1764年)に完成した。ノミと槌だけで掘り抜いた隧道の長さは約342メートル、うちトンネル部分の延長が約144メートルあるそうで、当時使ったノミと槌は羅漢寺のリフト乗場近くの「禅海堂」に保存展示されている。現在の洞門は、当時からはかなり変化しているものの、一部に明かり取り窓やノミの跡が残っており、禅海和尚の不屈の精神が偲ばれる。新緑や紅葉の季節がきれい。耶馬溪のここで食べたソバ・から揚げ(中津名物)のコラボが最高に旨い。

羅漢寺の「禅海堂」に残るノミと槌。この道具だけで30年間手掘りし続けたそう・・スゴイ。

「青の洞門」の石碑

狭いので交互通行

トンネルに入って、車道脇のすぐ右に残る手掘りトンネル。

間違えて堀った場所に、禅海和尚の像がある

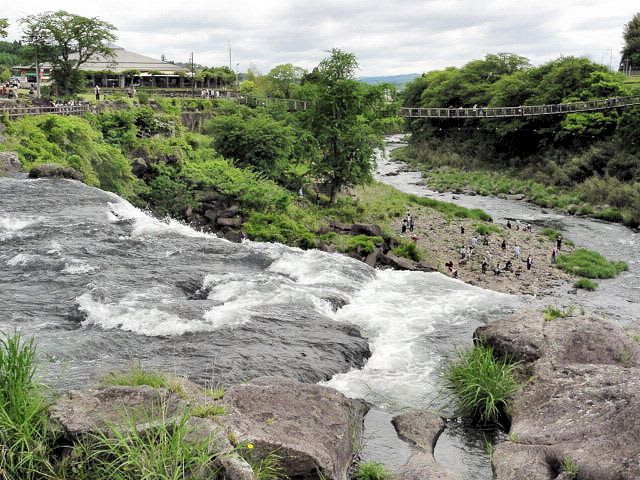

恰好の明り取り窓になった開口部の下には山国川が流れている

羅漢寺の「禅海堂」に残るノミと槌。この道具だけで30年間手掘りし続けたそう・・スゴイ。

「青の洞門」の石碑

狭いので交互通行

トンネルに入って、車道脇のすぐ右に残る手掘りトンネル。

間違えて堀った場所に、禅海和尚の像がある

恰好の明り取り窓になった開口部の下には山国川が流れている