石清水八幡宮への道のお家の玄関にて

******************************************

ブログ 「晴耕雨読 in 神鍋高原」

第494回(2024年5月20日(月)配信)・・・・・毎月第1第3月曜日配信予定

金融機関が行う私的整理による事業再生の実務:日本政策金融公庫 / ものづくり・工場改善 事業再生

******************************************

1.はじめに

今回の記事が「事業再生」シリーズの5回目の記事になります。私的整理による「事業再生」に係る人・組織を整理してみると、①経営者、②事業再生支援者、③金融機関に主に分かれます。3回目の記事の洲山先生は経営者出身、1回目の記事の植田先生と2回目の記事の三枝先生はコンサルタント出身、4回目の記事の八木先生は金融機関出身になります。「事業再生」を果たすためにはいくつもの課題がありますが、最初の大きな課題は金融機関に事業再生計画書を納得いただき、債権放棄などを実施してもらうことです。なぜなら、債権放棄をすれば金融機関の利益が減るのでなかなか同意いただけません。しかしなぜ同意いただけるかというと、債権放棄をせず企業を倒産させて債権を回収できない場合と、債権を(一部)放棄して企業を存続させ業績を回復させることで回収額を増やせる場合を比較した場合、最終的には回収額を増やせるほうが損出が少なくなります。結局は、事業再生計画にどれくらいの信頼性・確実性があるかが判断の分かれ目になります。この点にについて私はなかなか理解が進みませんでした。最終的に融資した金額のどれだけが戻ってくるかの判断になります。

今回の記事は金融機関が書かれた「事業再生」の本で、お読みいただけるとなぜ金融機関が債権放棄等に応じる場合があるのかが理解いただけると思います。

2.目次

Part1 抜本的な再生支援における金融機関の役割と支援のポイント

Part2 事業再生の基礎知識(Q&A)

第1章 事業再生と私的整理についての基礎知識

第2章 私的整理による事業再生における主な金融支援手法

第3章 金融機関による事業再生支援の流れと再生計画書の検討

Part3 私的整理による事業再生事例

3.ポイント

ポイントの1つ目は、金融機関が行う金融支援方法としてはどんなものがあるかです。Part2第2章(61p~125p)に記載が有ります。項目だけを列挙します。

第二会社

DES

不等価譲渡

DDS

再建放棄

新規融資

ポイントの二つ目は破綻寸前の企業を分析する場合の分析点です。(この点については、金融機関が行う経営改善支援マニュアルの第Ⅳ章経営改善支援の実務Step2ー根本原因/真因の究明(53p~117p)からの記載になります。著者は同じ日本政策金融公庫系の方になります。分析をツリー状に記載すると以下のようになります。

分析・・・・・財務分析

・

・・・定量的な企業活動分析・・・財務以外の分析

・

・・・定性的な企業活動分析・・・・・外部環境分析

・

・・・内部環境分析

定量的な企業活動分析では、製造業にかかわりが多い「リードタイム/不良率/返品率」や「原単位/歩留り」などの分析項目が挙げれており参考になると思われます。

4.データ

タイトル:金融機関が行う私的整理による事業再生の実務

著者 :日本政策金融公庫 中小企業事業本部企業支援部

出版社 :一般社団法人 金融財政事情研究会 / 株式会社 きんざい

出版年 :2019年

ページ数:253p

外観 :

井上直久

最新の画像[もっと見る]

-

風船会計 / 松本めぐみ / 経営の本棚(2)

2日前

風船会計 / 松本めぐみ / 経営の本棚(2)

2日前

-

風船会計 / 松本めぐみ / 経営の本棚(2)

2日前

風船会計 / 松本めぐみ / 経営の本棚(2)

2日前

-

山陰海岸ジオパーク ガイドの「玄さん」 / 玄さん

2週間前

山陰海岸ジオパーク ガイドの「玄さん」 / 玄さん

2週間前

-

山陰海岸ジオパーク ガイドの「玄さん」 / 玄さん

2週間前

山陰海岸ジオパーク ガイドの「玄さん」 / 玄さん

2週間前

-

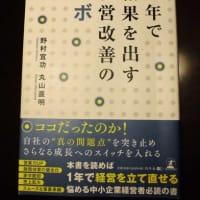

1年で結果を出す経営改善のツボ / 野村宜功 丸山直明 / 経営の本棚(2)

1ヶ月前

1年で結果を出す経営改善のツボ / 野村宜功 丸山直明 / 経営の本棚(2)

1ヶ月前

-

1年で結果を出す経営改善のツボ / 野村宜功 丸山直明 / 経営の本棚(2)

1ヶ月前

1年で結果を出す経営改善のツボ / 野村宜功 丸山直明 / 経営の本棚(2)

1ヶ月前

-

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

-

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

-

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

-

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

2024 クレマチス / 四季の花 我が家のクレマチス

1ヶ月前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます