金石範、金時鐘『なぜ書きつづけてきたか なぜ沈黙してきたか 済州島四・三事件の記憶と文学』(平凡社ライブラリー、2001/2015年)を読む。

済州島に少なからぬ関わりを持つ小説家と詩人に加え、『済州島四・三事件』という優れた著作もある研究者・文京洙による対談。

1948年4月3日の武装蜂起を引き金として、済州島の約28万人の住民のうち、少なくとも3万人が、警察・軍・極右により凄惨に虐殺された(済州島四・三事件)。金石範は、その場に居合わせなかったことからくる虚無感を埋め合わせるように、済州島の小説を想像によって創造した。金時鐘は、事件に関与し、文字通り命からがら日本に逃げてきた。

そのふたりが、支配者の言語であった日本語を使って文学を書き続けている。そのことはふたりにとって大いなる葛藤の源であり、それによるねじれやしこりや矛盾を直視してきたからこその高い文学性であるとも言うことができる。もちろん、ここでの日本語とは、「日本人の言葉」ではない。

ともすれば、コミュニティのつながりが強い島において、朝鮮分断につながる南側の単独選挙に反対した市民が蜂起したのだと語られることがあるが、ことはそう単純でなかったことが、対談を追っていくと実感される。

1945年8月の解放後、ごく短い空白期を経て、それまで日本の下で権力をほしいままにしていた者たちが戻ってきて、また権力の座についたこと。それには、アメリカの強い意向が働いたこと。北朝鮮を追い出された極右たちが済州島に渡り、住民を暴力支配していたこと。米ソの協議による朝鮮半島の信託統治が実現していたら、国家の分断はなかったかもしれないこと。北朝鮮においても、金日成の権力は信託統治では維持できなかったであろうこと。そして、金大中・廬武鉉政権下でようやく動き出した事件解明と歴史への刻印の取り組みが、また、新旧右翼のバックラッシュの対象となっていること(事件を「共産暴動」としようとする)。

体内で練られ熟成されざるを得なかった思考が、ふたりの口から重い言葉となって出てくる。本書は、歴史修正主義に抗するための大きな成果だということができるだろう。

●参照

金石範講演会「文学の闘争/闘争の文学」

金石範『万徳幽霊奇譚・詐欺師』 済州島のフォークロア

金石範『新編「在日」の思想』

『済州島四・三事件 記憶と真実』、『悲劇の島チェジュ』

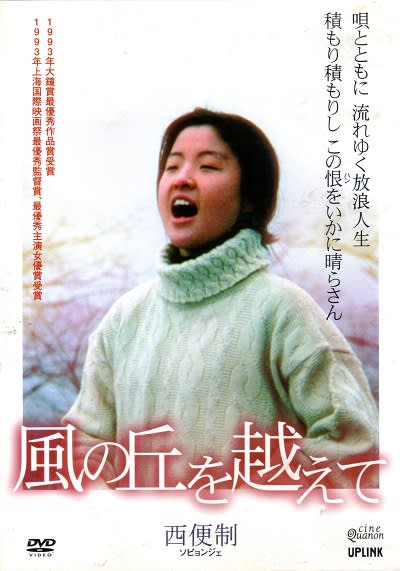

オ・ミヨル『チスル』、済州島四・三事件、金石範

金時鐘『朝鮮と日本に生きる』

金時鐘『境界の詩 猪飼野詩集/光州詩片』

細見和之『ディアスポラを生きる詩人 金時鐘』

『海鳴りの果てに~言葉・祈り・死者たち~』

『海鳴りのなかを~詩人・金時鐘の60年』

文京洙『済州島四・三事件』

水野直樹・文京洙『在日朝鮮人 歴史と現在』

済州島四・三事件と江汀海軍基地問題 入門編

梁石日『魂の流れゆく果て』(屋台時代の金石範)

仲里効『悲しき亜言語帯』(金時鐘への言及)

林海象『大阪ラブ&ソウル』(済州島をルーツとする鶴橋の男の物語)

金賛汀『異邦人は君ヶ代丸に乗って』(済州島から大阪への流れ)

藤田綾子『大阪「鶴橋」物語』

鶴橋でホルモン(与太話)

尹東柱『空と風と星と詩』(金時鐘による翻訳)

『越境広場』創刊0号(丸川哲史による済州島への旅)

徐京植、高橋哲哉、韓洪九『フクシマ以後の思想をもとめて』(済州島での対談)

新崎盛暉『沖縄現代史』、シンポジウム『アジアの中で沖縄現代史を問い直す』(沖縄と済州島)

宮里一夫『沖縄「韓国レポート」』(沖縄と済州島)

長島と祝島(2) 練塀の島、祝島(祝島と済州島)

野村進『コリアン世界の旅』(つげ義春『李さん一家』の妻は済州島出身との指摘)

加古隆+高木元輝+豊住芳三郎『滄海』(「Nostalgia for Che-ju Island」)

豊住芳三郎+高木元輝 『もし海が壊れたら』、『藻』(「Nostalgia for Che-ju Island」)

吉増剛造「盲いた黄金の庭」、「まず、木浦Cineをみながら、韓の国とCheju-doのこと」