安政4年10月14日の早朝、ハリス一行は川崎宿の万年屋を出発します。この万年屋は本陣ではない。川崎宿の本陣は、「上の本陣」である佐藤家と「下の本陣」である田中家があり、宿泊を予定していたのが田中本陣であったのが、ハリスはそこを気に入らず、そのため急いで用意されたのが万年屋でした。

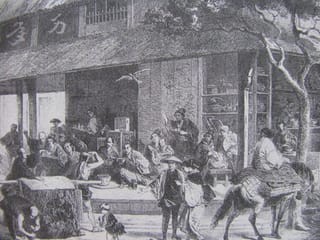

万年屋は、六郷川(多摩川)の土手近くにあり、万年屋の前から大師道(川崎大師につづく道)へと入る道筋は「万年横丁」と呼ばれ、川崎大師への参詣客でたいへん賑わったところでした。

幕末のはやり歌では、「川崎宿で名高い家は、万年、新田屋、会津屋、藤家、小土呂じゃ小宮…」と歌われるほど、有名な家でした。

もともとは一膳めし屋でしたが、「奈良茶飯」で有名になり宿内一の茶屋に発展。旅籠も営むようになり、その施設の立派さは本陣をも凌ぐようになっていました。

この万年屋、名物「奈良茶飯」だけでなく、饅頭でも有名であったらしい。「六郷の渡しを渡れば万年屋、鶴と亀とのよね饅頭」と歌われました。

ハリス一行はここに2泊しています。宿泊した部屋は、母屋から離れた「小さな白い別棟」で、その1階にある2部屋からは町の周辺と白いコウノトリがのどかに歩き回っている水田を見渡すことができました。その万年屋は、ヒュースケンにとっても「なかなか快適」なものでした。

その万年屋を出発したハリス一行は、すぐに小舟に乗って六郷川を渡ります。すなわち「六郷の渡し」を越えたわけですが、実際の川幅は狭くてすぐに対岸に着いたようです。

対岸は八幡塚村で、広重の『東海道五十三次』「川崎」は、この八幡塚村から対岸の川崎宿に渡る渡舟のようすを描いたもの。

やがてハリス一行が休憩したところは、「梅園」、つまり「梅屋敷」。そこでハリス一行は、梅やその他の果物の塩漬けで接待を受けました。この「梅屋敷」、文政年間の初め、久三郎が庭に梅の名木を集めて休み茶屋を開業。亀戸(かめいど)の梅村とともに、梅の名所「梅屋敷」として有名になりました。

梅屋敷を出発したハリス一行は、大森を過ぎ、やがて「ケンペルの話にあった、死刑執行人の仕事場」を通り過ぎました。そこはヒュースケンによると、「日本人の墓碑のような大きな石と、二、三本の樹木を境にして道路と接した小さな原っぱで、そのほかには何も」なく、ケンペルが記しているような、「この種の場所につきもののおそろしい器具や、髑髏(どくろ)や骨、死体を啄(ついば)む烏など」は何もありませんでした。

この「死刑執行人の仕事場」とは、鈴ヶ森刑場のこと。小塚原(こづかっぱら)とともに有名な江戸の刑場(仕置場)ですが、規模は、元禄年間の検地で間口40間(約74m)、奥行9間(約16.2m)とそれほど広くはない。

現在、首洗の井や磔(はりつけ)台、火炙(ひあぶり)台などが残っていますが、それらはまるで礎石のようなもので、原っぱの中では目立たなかったのかも知れません。ヒュースケンの見た「日本人の墓碑のような大きな石」とは、おそらくひげ題目を刻んだ題目供養塔のこと。これは元禄6年(1693年)に、池上本門寺の日(にちぎ)が記したもので、処刑者の供養のために建てられたもの。

鮫洲を経て、いよいよ品川宿に入ります。

この品川宿には本陣は一軒しかない。現在その跡は「聖蹟公園」という公園になっています。というのは、その本陣は明治天皇の行在所(宿舎)としても使われたことがある(明治元年)から。公園内には「東海道品川宿本陣跡」のガイドパネルが立っています。その公園を含めた跡地には、品川区立北品川保育園や北品川児童センターなどがある。

川崎宿などと同様、ハリス一行はここでも「本陣には閉口させられた」ようだ。

ヒュースケンは次のように記しています。

「床を高くした有名な座敷から眺めると、二、三本のいじけた松に石をそえてあるのは巨巌をかたどったつもりであろう。それと、頂上に低い潅木の生えた小さな丘が一つあるだけで、そのまわりはごりっぱな塀と万年青(おもと)で囲まれていた。」

要するに、丘を背景にした庭と塀が見えるばかりで、海が見えるわけでもなく、眺望はまるで広がらない。

その部屋は、他の部屋よりも床が高くなっていて、大名たちが「高貴な寝息をとり交わした部屋」であり、また「皇帝の紋章のついた衝立(ついたて)や幔幕(まんまく)など」が見える部屋でしたが、神奈川宿の茶店のように、入江の波が打ち寄せる小庭に面したところにあって、ひろびろとした江戸湾と横浜村を見渡すことができるような部屋ではなく、また川崎宿の万年屋のように、町の周辺や、白いコウノトリがのどかに歩き回っている水田を見渡すことができるような部屋でもありませんでした。

この品川の本陣で、ハリス一行は威儀をつくろって、「日本の首都に入る用意をする」ことになりました。

続く

○参考文献

・『ヒュースケン日本日記』青木枝朗訳(岩波文庫/岩波書店)

万年屋は、六郷川(多摩川)の土手近くにあり、万年屋の前から大師道(川崎大師につづく道)へと入る道筋は「万年横丁」と呼ばれ、川崎大師への参詣客でたいへん賑わったところでした。

幕末のはやり歌では、「川崎宿で名高い家は、万年、新田屋、会津屋、藤家、小土呂じゃ小宮…」と歌われるほど、有名な家でした。

もともとは一膳めし屋でしたが、「奈良茶飯」で有名になり宿内一の茶屋に発展。旅籠も営むようになり、その施設の立派さは本陣をも凌ぐようになっていました。

この万年屋、名物「奈良茶飯」だけでなく、饅頭でも有名であったらしい。「六郷の渡しを渡れば万年屋、鶴と亀とのよね饅頭」と歌われました。

ハリス一行はここに2泊しています。宿泊した部屋は、母屋から離れた「小さな白い別棟」で、その1階にある2部屋からは町の周辺と白いコウノトリがのどかに歩き回っている水田を見渡すことができました。その万年屋は、ヒュースケンにとっても「なかなか快適」なものでした。

その万年屋を出発したハリス一行は、すぐに小舟に乗って六郷川を渡ります。すなわち「六郷の渡し」を越えたわけですが、実際の川幅は狭くてすぐに対岸に着いたようです。

対岸は八幡塚村で、広重の『東海道五十三次』「川崎」は、この八幡塚村から対岸の川崎宿に渡る渡舟のようすを描いたもの。

やがてハリス一行が休憩したところは、「梅園」、つまり「梅屋敷」。そこでハリス一行は、梅やその他の果物の塩漬けで接待を受けました。この「梅屋敷」、文政年間の初め、久三郎が庭に梅の名木を集めて休み茶屋を開業。亀戸(かめいど)の梅村とともに、梅の名所「梅屋敷」として有名になりました。

梅屋敷を出発したハリス一行は、大森を過ぎ、やがて「ケンペルの話にあった、死刑執行人の仕事場」を通り過ぎました。そこはヒュースケンによると、「日本人の墓碑のような大きな石と、二、三本の樹木を境にして道路と接した小さな原っぱで、そのほかには何も」なく、ケンペルが記しているような、「この種の場所につきもののおそろしい器具や、髑髏(どくろ)や骨、死体を啄(ついば)む烏など」は何もありませんでした。

この「死刑執行人の仕事場」とは、鈴ヶ森刑場のこと。小塚原(こづかっぱら)とともに有名な江戸の刑場(仕置場)ですが、規模は、元禄年間の検地で間口40間(約74m)、奥行9間(約16.2m)とそれほど広くはない。

現在、首洗の井や磔(はりつけ)台、火炙(ひあぶり)台などが残っていますが、それらはまるで礎石のようなもので、原っぱの中では目立たなかったのかも知れません。ヒュースケンの見た「日本人の墓碑のような大きな石」とは、おそらくひげ題目を刻んだ題目供養塔のこと。これは元禄6年(1693年)に、池上本門寺の日(にちぎ)が記したもので、処刑者の供養のために建てられたもの。

鮫洲を経て、いよいよ品川宿に入ります。

この品川宿には本陣は一軒しかない。現在その跡は「聖蹟公園」という公園になっています。というのは、その本陣は明治天皇の行在所(宿舎)としても使われたことがある(明治元年)から。公園内には「東海道品川宿本陣跡」のガイドパネルが立っています。その公園を含めた跡地には、品川区立北品川保育園や北品川児童センターなどがある。

川崎宿などと同様、ハリス一行はここでも「本陣には閉口させられた」ようだ。

ヒュースケンは次のように記しています。

「床を高くした有名な座敷から眺めると、二、三本のいじけた松に石をそえてあるのは巨巌をかたどったつもりであろう。それと、頂上に低い潅木の生えた小さな丘が一つあるだけで、そのまわりはごりっぱな塀と万年青(おもと)で囲まれていた。」

要するに、丘を背景にした庭と塀が見えるばかりで、海が見えるわけでもなく、眺望はまるで広がらない。

その部屋は、他の部屋よりも床が高くなっていて、大名たちが「高貴な寝息をとり交わした部屋」であり、また「皇帝の紋章のついた衝立(ついたて)や幔幕(まんまく)など」が見える部屋でしたが、神奈川宿の茶店のように、入江の波が打ち寄せる小庭に面したところにあって、ひろびろとした江戸湾と横浜村を見渡すことができるような部屋ではなく、また川崎宿の万年屋のように、町の周辺や、白いコウノトリがのどかに歩き回っている水田を見渡すことができるような部屋でもありませんでした。

この品川の本陣で、ハリス一行は威儀をつくろって、「日本の首都に入る用意をする」ことになりました。

続く

○参考文献

・『ヒュースケン日本日記』青木枝朗訳(岩波文庫/岩波書店)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます