この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

植松は佐波川河口の左岸沿いの平野に位置する。

地名の由来について地下(じげ)上申は、西行法師(1115-1190)が小松原で松苗をひき、

その村に逆さまにさし、この松が生長したならば、この地を「植松」と名付けようといっ

たことから植松と云い習わしたと伝える。(歩行約6.4km)

JR防府駅南口から防長バス小茅行き約15分、植松バス停で下車する。

バス停傍の団地入口に「西行の森」の案内がある。

植松の地名起源とされる地であり、鎌倉期の1231(寛喜3)年に豊前国の宇佐八幡宮よ

り勧請し、植松八幡宮を最初に祀った地である。その後、佐波川の岸に移転したが、その

跡地に小祠を設けて「もりさま」として祀っているという。

県道190号線(中ノ関港線)の植松大橋下を潜る。

民家などは市道に沿っているが、植松バス停から前開作バス停までの間に史跡等は見当

たらない。

中之関港道は新橋から仁井令・伊佐江を経て中関へ至る道と、佐野の追分道から泥江の

渡しを経て、潮合(しあい)から中関に通じる道があった。山県地区と前開作地区の境目交差

点に中之関港道の道標が設置されている。

石柱の北面に「左 三田尻 右 西浦道」、東面に「北 大道 小郡道」、西面に「昭

和5年 佐内藤一 立」とある。

交差点から中之関港道を進むと西植松農村公園がある。

ひょうたん池の所有者から用地の寄付を受けて、農村公園として整備されたと記念碑が

建つ。

当地に西浦の玉祖神社の御旅所があるので、西浦地区と思い込んでいたが植松地区との

こと。西開作地区はもともと鹿角開作の一画にあって、廃藩の際に鹿角開作は西浦に編入

されたが、西開作は分離されて植松に編入されたという経緯があるようだ。

小祠の隣にある延命地蔵尊は建立年代が刻字されているが、風化して読み取ることがで

きず。

山陽本線の上生須第2踏切より佐波川に出る。

踏切より歩いてきた道。

鶴浜塩田や大浜塩田が築立されて、萩藩への往来が盛んになったため、1764(明和元)

年藩命により、川端に住む幸助という人が泥江の渡船業を始めた。流れや川幅の変動によ

り、渡し場の位置がたびたび変わったが、川止めになることは少なかったという。

1890(明治23)年に中関橋が架けられて、渡船は一度廃止されたが、1902(明治3

5)年に橋は流されて渡船が復活する。1953(昭和28)年に強固な佐波川大橋が完成した

機に廃止された。

佐波川土手を上流に向かう。

植松八幡宮は、鎌倉期の1231(寛喜3)年に宇佐八幡宮より勧請して「西行の森」と呼

ばれる地に創建されたと伝えられる。その後、村人の夢枕にお告げがあったというので、

室町期の1522(大永2)年に佐波川の土手付近(旧大崎橋の東側)に移転する。1996(平

成8)年堤防改修工事に伴い、現在地に遷座したという。

境内社である泥江神社は、泥江開作の潮止め竣工を願って、山口市高倉山の願成寺抱え

の荒神社を勧進したという。

忌竹を立て注連縄を張り巡らして聖域化されているが、この岩に降臨された特別な場所

なのだろうか。それとも違った意味合いがあるのだろうか。

古代から近世にかけて、山陽道は九州への重要な道であり、大内氏の時代には山口を結

ぶ関係で、佐波川渡しは上流の大渡り(現在の本橋付近)だったようだ。江戸期の1660

(万治3)年大崎の庄屋・市兵衛に一艘の川平駄船が交付され、旧山陽道のルートが確立する。

1875(明治8)年佐波川に木橋(新橋)が架橋されて、山陽道は佐波川の右岸に変更され

たため、翌年に廃止されたという。

大雨によって佐波川が増水し、堤防が切れて左岸一帯は海のように浸水していた。下流

一帯に水害が及ばないようにするため、移転する前の植松八幡宮から開出西に至る高い土

手が築かれた。頓蔵主(とんどす)という僧が築立法を考案したのでこの名が付いたとされる。

しかし、盤石な土手ではなく、江戸期にも崩壊したという記録もあり、1918(大正7)

年にも崩壊する。その後、佐波川堤防の改修補強工事により、土手の必要性がなくなり、

土手は撤去されて現在の形となる。

路傍の地蔵尊に一礼して、旧国道2号線の小徳田バス停より防府駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製・加工したものである。

仁井令・伊佐江は佐波川河口の左岸に位置し、防府平野の中央にある桑山の西および南

に位置する。

1889(明治22)年町村制の施行により、仁井令村、伊佐江村、植松村の3村が合併す

る際、県への申請は「華西村」であったが、地形から自然の城ということで「華城」が村

名となる。(歩行約8.3㎞)

JR防府駅からJRバス山口大学行き約8分、新橋バス停で下車する。

中関に至る道は山陽道から分かれて光宗寺縄手を経て、赤石から中関に達する道があっ

たが、道幅が4尺(1.21m)で右折左折の小道であった。1875(明治8)年と1881

(明治14)年に囚人を使って赤石より光宗寺前と、寺前から宮市市尻まで道幅1間(1.82

m)の道が完成する。当時は山陽鉄道が開通していなかったので中関港と三田尻港は重要

な港であったようだ。

その後、新橋の国道(旧山陽道)から中関間の道路改修が行われて直線道路となり、旧国

道との分岐には「中之関港道、明治廿二秊(年)五月 建」の石碑が建てられた。

新橋郵便局前が旧山陽道。旧山陽道は、1874(明治7)年頃までは大体そのままであっ

たようだが、1875(明治8)年佐波川に新橋が架けられ、翌年から山陽道は国道と名称変

更し、新橋を通って佐波川右岸に付け替えられた。(青色)

その後、国道の重要性と貨物輸送の大幅な増により、新橋を通らない新路線ができたの

は、1946(昭和21)年のことである。(赤色が中関港道、橙色は1875年までの山陽道)

防石鉄道の線路跡を横断するが、明治から大正にかけて鉄道建設ブームが起こり、19

19(大正8)年7月5日に三田尻~和字間、翌年に和字~堀間が開業する。

しかし、営業成績は延びず、堀以北は着工することができず、海岸線への延長計画(防府

~中関)も頓挫し、1964(昭和39)年7月1日に鉄道事業は廃止されてバス事業に転換さ

れた。

玉祖宮の常夜灯。

昭和の初め頃まで防府平野に「角屋(つのや)造り」の民家が数多く見られたそうだが、こ

の中関港道筋では見ることができなかった。「角屋造り」は本棟より背戸側に2つの小屋

根が突き出た「コの字型」の民家である。(2022年撮影)

直線道を進むと旧国道筋に出るが、この付近は足を止めるようなものはない。

山陽本線の高架下を潜ると、車ではお目にかかれない石仏がある。

辻に立つ地蔵尊は、三界萬霊とあるが建立年代はわからない。

四辻を直進すると森のような中にある大きな屋敷は、仁井令・西佐波令の庄屋を務めた

吉武家である。建築年代ははっきりしないようだが、約363坪(1197.9㎡)の広い敷地に

昔のままの姿をとどめる。南側に格子戸を引く長屋門があるが、無住なのか崩落の途にあ

る。(22年12月以降に消滅)

八幡宮常夜灯は現在の地よりもやや北寄りにあったという。常夜灯の文字の下には「右

おごおり 左 なかのせき」南面に「右 みたじり 左 うえまつ」とある。

常夜灯の前を通っている小道は、中関港道が整備されるまでは、旧山陽道の大崎の渡し

より中関に至る重要な道であった。

華城小学校内に「柳洲佐村市右衛門先生の碑」がある。私塾・佐村塾において多くの子

弟を育てていたが、1872(明治5)年の学制発布が施行され、翌年には仁井令小学が開校

する。塾は統合されたが、推挙されて主幹(現在の校長)になった。

1878(明治11)年に病気のため退職するまで主幹を務めたが、翌年に病没する。この

間の業績を後世に伝えるため、教え子たちが建立したという。

桑山の東麓にある大楽寺は、1871(明治4)年までこの地にあったとされるが、痕跡は

残されていない。

明治の文豪・森鴎外の父である森静男(1835-1895)の生誕地である。周防国植松村の大

庄屋・吉次家の五男として生まれ、18歳の時に医学を志す。1854(安政元)年津和野藩

医の森白仙に弟子入りし、1859(安政6)年温厚篤実な人柄により白仙の娘・ミ子(ね)の

婿養子になる。白仙の死後に津和野藩典医を継ぎ、その後、長男の林太郎(鴎外)が生まれ

る。

廃藩後、名を静男と改めて旧藩主に従って上京して医療活動を行う。この地は植松字野

地である。

生誕地からは畦道が最短距離である。

長閑な風景にしばし足を止める。

航空自衛隊防府北基地を右手にして植松から伊佐江に向かう。

中関港道はこのゲートより正面に見える田島山の麓まで、ほぼ直線道であったが、飛行

場建設により消滅する。

光宗寺(真宗)は、神保弥三郎景胤が毛利元就に従い、命により小早川隆景に仕え、芸州

西条を治めていたが、老齢となり出家して一宇を建立する。

1600(慶長5)年毛利氏の移封の後、息子弥七郎景行とともにこの地に来て、1605

(慶長10)年に寺を建立したのが始まりという。(境内に🚻)

光宗寺の向い側にある妙玄寺(真宗)は、神保弥太郎景常なる者も小早川隆景の家来であ

ったが、隆景の死後に無常を感じて方々を流浪する。毛利氏の防長移封後に現在の地で庵

を結び、1716(享保元)年大島郡の了賢庵を引寺して寺を建立、のち現寺号に改めたとい

う。

玉祖大明神は、室町期の1506(永正3)年に玉祖宮を勧請したとされる。現在の飛行場

内に創建されたそうだが、建設のため現在地に遷座したという。

1628(寛永5)年に26町歩余の潮合(しあい)開作が、伊佐江の大塚沖から赤石山へ築か

れ、伊佐江と田島は陸続きになる。

同じ屋根の下に区分されたお地蔵さんが2基。これも飛行場建設の影響を受けたものだ

ろうか。

佐波川の旧河道は伊佐江付近に流れ出ていたとのこと。伊佐江とはイサ(砂地)エ(入江)

で、つまり「砂地の入江」のことで、佐波川の流れ土砂によって河口付近につくられた土

地のことのようだ。(大きなウチワサボテン)

第二次世界大戦の勃発とともに、1943(昭和18)年田島に海軍通信学校が設けられた

のに呼応する形で、翌年には田島北、伊佐江南部に陸軍航空隊の飛行場が計画されて同年

に完成する。ここで飛行予科練習生訓練が行われ、特攻隊の訓練も始まった。

戦後は連合国軍が駐留していたが、1955(昭和30)年航空自衛隊防府北基地となる。

東門山地福寺とあるが詳しいことは知り得なかった。施錠されて内部を拝見することが

できなかったが、窓越しに十王のような木仏が安置されている。(堂の本墓地内)

同墓地内の五輪塔は二宮就辰(なりとき)の墓とされる。毛利元就と矢田元通の娘との間に

できた子どもで、正室が病床にある手前、側室が出産することは対面が悪く、妊娠7ヶ月

の娘は二宮春久に払い下げた後に出生したといわれている。

元服後は元就・輝元に仕え、数多くの功績を上げて旧領地を得た。毛利氏が防長二州に

移封された後は、妻(門田元忠の娘)ゆかりの地・伊佐江村に居住した。1607(慶長12)

年に死去し、伊佐江開作地内に葬られ、その地は「門田の森」と呼ばれたが、飛行場建設

に伴って現在地に移された。

清水川バス停手前のT字路に猿田彦の石碑と北向き地蔵が鎮座する。(奥側に住吉神社)

複雑な地形の中に鎮座する伊佐江八幡宮。伊佐江はもともと仁井令八幡宮の氏子であっ

たが、南北朝期の1376(永和2)年仁井令八幡宮より勧請して創建したという。

1943(昭和18)年9月に飛行場建設が決まり、その域内にあったため現在地に遷座し、

現在の社殿は山口市鋳銭司にある大村神社の旧社殿を譲り受けて、1946(昭和21)年馬

車で運搬して建立したという。

桑山方向へ東進する。

中学校西側に桑山八幡宮の参道が延びる。石段の上に2つの鳥居があるが、左手が桑山

八幡宮、右が八重垣神社。この付近に日輪寺(曹洞宗)という寺があって、仁井令八幡宮(現

在の桑山八幡宮)の社坊であったが、1870(明治3)年大楽寺と合併して廃寺となる。

桑山八幡宮の社伝によると、仁井令の開作ができる時に守護神として、奈良期の726

(神亀3)年に宇佐八幡宮より勧請して創建されたという。「25年」を1つの区切りとして、

その年を「式年大祭」と称し、特に重要なお祭りとして盛大に行われてきた。

八重垣神社は桑山八幡宮の境内神社となっているが、旧号は牛頭(ごず)天王社、又は祇園

社といっていた。牛頭天王は、もと祇園精舎の守護神とも、薬師如来の化身ともいう。昔、

小徳田(現華城中央2丁目)にあった大楽寺境内の鎮守として、南北朝期の1381(永徳元)

年山城国の八坂神社より勧請したと伝わる。1871(明治4)年大楽寺が桑山の東麓に移転

されるときに現在の地に移り、現社号に改める。

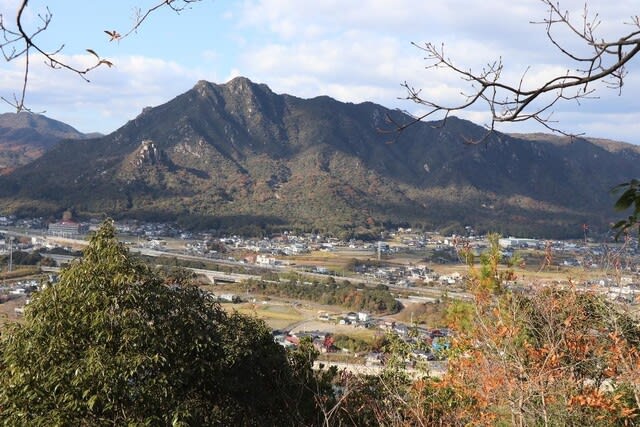

仁井令・伊佐江の町並みと航空自衛隊北基地、昔は島だった田島山が遠望できる。

八重垣神社より崩れ気味の石段を上がって行くと小祠が祀られていたが、これも不明の

ままとなる。

さらに上がって行くと井上山の頂上部に出るが、採石・採土が行われて山頂部は造成に

より削平されている。

北東に防府市街地、鳥居が見えるのは石鎚本教防府教会、山々は左から天神山、多々良

山、矢筈ヶ岳と大平山が平野の北面を囲む。

井上山の西麓にある墓地辺りに天徳寺があったとされる。この寺は律宗で開基年代は不

明で、1868(明治元)年頃に廃寺となる。

井上山の北麓に小川が流れ、小川のほとりに清水沼と呼ばれる沼があった。ある年の夏、

日照りが続いたため近くの百姓たちは沼の水を汲み出して田に引くことにした。昼ご飯を

食べていると、ひとりの僧が通りかかったので小豆飯を御馳走する。僧は「大きな沼には

主が住んでいる。主をとると祟りがあるので用心を」といって立ち去ったという。

底近くまで水を汲み出した時、大鯰が現われて捕獲し、処理について意見が分かれたが

料理することになり、腹を切り開くと小豆飯が出てきた。百姓たちは大騒ぎとなり天徳寺

の和尚に相談し、丁重に供養して境内に墓を建てた。そのおかげで百姓たちに祟りや不幸

はなかったという。

1954(昭和29)年2月に完成した旧防府市役所本館棟は、当時としては珍しい鉄筋コ

ンクリート造であったが、その役目を終えて姿を消すことになる。

この地図は、国土地理院の2万5千1地形図を複製加工したものである。

この時期でも紅葉が楽しめるとのことで、遊歩道のある防府天満宮界隈を散歩すること

とし、JR防府駅から防長バス阿弥陀寺行き約7分、防府天満宮バス停で下車する。

鳥居前で参道を眺めていると、地元の女性から山頂まで20分程度であり、スニーカー

でも大丈夫だし、山頂から防府平野が一望できると勧めてくれる。

表参道には来年の干支「巳(み)」に因んだチェンソーアートが奉納されている。

表参道の両側には明治の初期まで9つの社坊があったとされ、この地は円楽坊という寺

地であった。菅原道真が茶道との関わりが深かったことから、1991(平成3)年茶室「芳

松庵(ほうしょうあん)」が建てられた。

「よい香りのする松の隠れ家」から芳松庵と名付けられたそうだが、池泉回遊式庭園は

新緑や紅葉が楽しめるスペースになっている。

たびたびの火災に遭ったそうだが、現在の本殿・重層楼門・回廊は、1962(昭和37)

年に完成する。

参拝後に女性からのルートメモを見ながら、天満宮の西側より裏手の道に入る。

ここが教えていただいた忠魂碑コース入口。

途中の広場には四阿が設置されていたが展望はない。

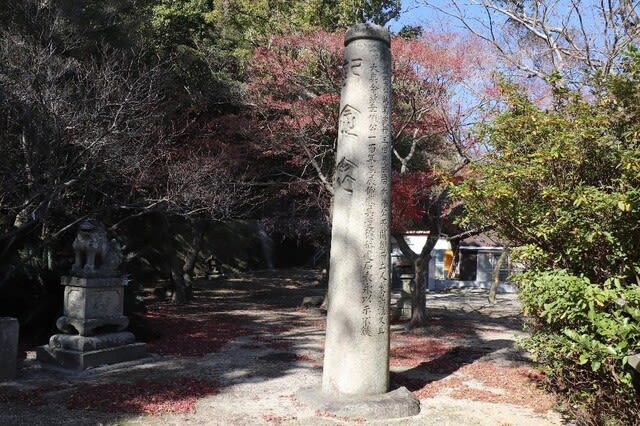

防長海軍忠魂之碑とあるが、日露戦争(1904-05)に従軍した県海軍将校が、戦没した県

出身同僚の慰霊顕彰のため、1909(明治42)年に建立したものである。

しかし、1945年終戦の混乱により碑石は倒覆破砕されたが、後に碑石を綴り合わせ

て修復再建される。

登山道は花崗岩のため雨水などで溝状になった箇所もあるが、歩くには支障ない。所々

に展望地があって休みながら登ることができる。

大岩の先が展望地。

正面コースと合わす。

真砂土の滑りやすい箇所もあったが、大岩の重なる展望地を過ごすと快適な道になる。

やがて山頂の大岩が見えてくる。

南面には防府の町並み、左に三田尻湾と向島の錦山、町並みの中央に桑山などが見渡せ

る。

西面には佐波川が周防灘に注ぎ、右岸に大崎・佐野平野が広がる。

標高166.9mの山頂には三等三角点。

東側の眼下に防府競輪場と高川学園高校のサッカー場。

北面は徳地方面で佐波川が蛇行しながら流れ下っている。

山頂北側の登山道は二手に分かれているが、左の方が遊歩道のようで木階段が設置され

ている。

すぐにベンチのある分岐。下山道とあるが急坂のようなので階段を下る。

正面に右田ヶ城があった右田ヶ岳が聳え、麓を山陽新幹線と自動車道と国道2号線が東

西に走る。

花びらが落ちているのでサザンカと思われるが、この一帯に多く見られる。

山頂から長い階段が続く。

次の分岐は香(かおり)の谷の案内に従う。

遊歩道に紅葉。

ベンチの先に見える谷が「香の谷」のようで、道は3方に分かれているが板橋のある道

を進む。

右手の展望台先にも登山道があるようだ。

展望台分岐からは周囲が切り開かれた道。

左手の岩に2つの歌碑が刻まれている。

「このたびは 幣(ぬさ)もとりあへず 手向山(たむけやま) 紅葉の錦 神のまにまに」

と刻まれているが、菅原道真が宇多上皇をお供して、吉野へいったときに詠まれた和歌と

いわれている。(百人一首)

「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」のようだ。

分岐にある天神山遊歩道案内図によると、左手の道が細く描かれているので右手の道を

進む。

四阿ある遊歩道は草が被っているが、歩くには支障がなかった。

メタセコイヤの並木道。

落葉を踏みしめると遊歩道終点である。

佐加多利(酒垂)公園の紅葉を楽しんで西階段を下る。

西参道は萩往還道や石州街道からの参拝者が利用したが、迫戸川に太鼓橋があったよう

だが、蓋かけされた時に撤去されたという。(左手は満願寺)

階段を下ると三角地に迫戸(せばと)祇園社があるが、創建年などは不詳とされる。

天神山を見返り、宮市バス停よりJR防府駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

久兼は佐波川中流の左岸、大平山北麓より流れ出る久兼川流域の細長い山間に位置する。

地名の由来について地下上申は、往古、金山が久しく繁盛したので久金といい、久兼と

書き誤り伝えたという。

風土注進案は、大内氏の一族・鷲頭近江守が江州・日坂の領主であったが、招かれて当

地に来住して日坂根と唱えたが、いつ頃か久兼の文字を用いるようになったという。(歩行

8.0㎞)

JR防府駅から防長バス堀行き(10:40)約20分、上和字バス停で下車する。

約390m先の佐波川上流に久兼入口がある。

八十八ヶ所の札所が始まる。

久兼川に沿う地区入口にバス停があるが、久兼行きのバスはJR防府駅から1日2往復

のみである。

六地蔵とされているが、前列左の石仏は子安観音坐像で、他はお大師さんのようである。

(バス停付近)

赤山口バス停付近の墓地入口に、日清戦争(1904-1905)において戦死した「石川輿一郎

君」の石碑が立つ。域内では最初の戦没者だったようだ。

墓地入口にある六地蔵は。地蔵菩薩が6つの世界に赴くために姿を変えたものとされる。

命あるものは死後に6つの世界(天、人間、修羅、畜生、餓鬼、地獄)のどこかに生まれる

と伝えられ、それぞれの世界で地蔵菩薩が人々を守護するとされる。

信仰の里であるかのように石仏が多い。

墓地の一画には覆屋の中に尾叩の石風呂があるが、築造年代など詳細はわからなかった。

1935(昭和10)年代まで使用されたとのことだが、炊き跡が新しいようでイベントなど

に活用されているのだろうか。

1つの集落にみえるが、最奥部は奥畑地区エリアで、山角橋の先に「車両は通り抜けで

きません」と表示されている。

黄金色に染まった田んぼは秋の収穫が始まり、彼岸入り頃には満開を迎える彼岸花(曼珠

沙華)は、気候の異変によるものか日陰のみに見ることができる。

西組公会堂の地は寺跡のようで、久兼・琢成小学開学の地とされる。1875(明治8)年

西河内僧坊に開校するが、中村に日坂小学が開校すると琢成小学に校名変更する。

西河内に創設された久兼小学は、1886(明治18)年に松潤小学校(現小野小学校)の分

校、簡易小学校、分校を経て尋常小学校となる。1909(明治42)年一ノ谷に移転したが、

分校生(1~3年生)の教育水準の均等化を図る目的で、1966(昭和41)年に廃止されて

スクールバス運行が開始された。

55番札所脇にわずかながら彼岸花が咲いていたが、この先は見ることができなかった。

久兼川に架かる第一瀬戸橋の先が中村集落。

久兼上・中の児童が久兼小学への通学が大変なため、1880(明治13)年日坂小学が中

村集落に開校し、域内に2つの小学が存在した。(石仏の隣に日坂小学開学の地碑)

旧道は久兼川に沿う。

久兼バス停付近に猿田彦大神、地蔵尊などが並ぶ。

県道北側の集落道は行き止まりが多く、踏み入れるのに躊躇してしまう。久兼バス停か

ら佐波川に向かって県道を下って行くのがベストだった。

埴山(はにやま)神社の創建年は不詳とされるが、平安期には存在していたと伝えられる。

祭神の埴山姫神は土の神、農耕の神として信仰され、五穀豊穣を祈願する人々に崇敬され

てきた。鳥居は時代が下って、明治24(1891)年奉献と刻字されている。

宝積寺は県道27号線(山口徳山線)の高台に位置する。寺の途中から大谷山方向に棚田

が見られるが、山口県の棚田20選の1つとされる。

128世帯、226人が暮らす山間の久兼地区は、日本の原風景を残した地である。

宝積寺(曹洞宗)は、1649(慶安2)年に創建されたが、1879(明治12)年に全焼する。

その後再建されて今日に至るという。

西組公会堂まで戻り、西河内橋先の岡本宅を過ごすと、納屋の先に道がある。

天神社は、文化5戌辰(1808)年11月と刻まれた鳥居以外に詳細を知り得なかった。

赤山橋から片地山集落を歩いてみたが大師像のみで、佐波川沿いの片地山バス停からJ

R防府駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

バス停から目的地までは距離があるので、江泊山の東海岸と西海岸に分けて歩くことに

する。(歩行約9.3㎞)

東海岸同様にJR防府駅から防長バス徳山行き約15分、沖の原バス停で下車する。バ

ス路線を引き返して横断歩道で海側へ移動する。

旧道沿いに「桑陽 荒瀬武五郎碑」がある。漢学者の荒瀬武五郎(1806-1884)は、桑山

の南に住んでいたことから桑陽と号した。

京都で経学や天文学、書を学び、長崎奉行の久松善兵衛の招きにより長崎で学ぶ。18

62(文久2)年久松氏が死去すると三田尻に帰り、江泊村沖の原に「江沖塾」を開塾し、子

弟の教育に励み、門弟には上山満之進らがいた。

山陽本線西前町第一踏切を過ごすと前町集落である。(左手に江泊神社)

江泊神社は、1756(宝暦6)年に江泊開作が築立された時に創建された。当初は沖の原

の明神松原に鎮座したが、1782(天明2)年現在地に遷座する。龍神宮で荒神社と称して

いたが、明治の改正で現社号となった。

御神木のクスノキ。

仙波紀林は小野村(現防府市)に生まれ、萩の仙波家を継して、1845(弘化2)年1月当

地に塾を開いて子弟を教授し、86歳で没して前町墓地に埋葬された。

1872(明治5)年8月に学制が発布されたが、学校を設置するには経費の面で難しく、

寺院や民家を借りたり、寺子屋・私塾などを移行させた。山口県教育沿革史草稿(1883年)

に紀林塾が記載されており、塾主氏名・仙波紀林とある。この塾が江泊小学に移行したと

思われるが、どこにあったかは不明とされる。

築留会館の地は、台湾総督などを務め、防府図書館の父とされる上山満之進(1869-1938)

の生家跡とされる。

会館前に「上山翁碑」がある。上山満之進の父・与左衛門は、本家の上山家(現防府市奥

畑)より家計の苦しかった築留の上山家の養子として家運復興に努力した。

碑文の概略は、約20年間村役人として精励恪勤よく任務を果たし、後は農業に従事し、

村の長老として奔走したとある。1899(明治22)年の町村制施行により、江泊村と牟礼

村の区域をもって牟礼村となったが、江泊村が消滅する年に建立された。

江泊山八十八ヶ所88番札所(右)と、左側に石仏が集められたお堂がある。

札所の側面に八十八ヶ所の由来が案内されている。

88番札所から山手に神社が鎮座するが、祭神等はわからず終いとなる。

江泊会館方向へ下って行くと、札所があるのでお大師道のようだ。風化して何番札所な

のかはわからない。

春日宮の灯籠を見て、江泊山の岬にある小浜集落へ行くことにする。

小浜には数軒の民家があり、道筋に地蔵尊が祀られている。2体の地蔵尊の脇に「お大

師さまは移動しました」という案内がされているが、竜ケ崎にあったお大師さまが移転し

たようだ。

三差路に棒杖が置かれていたのは、竜ケ崎にある木崎さまと龍宮大明神、お大師さま用

のものと思われる。その脇から海岸への細い道がある。

船溜まりのような構造であるが、堤防は破壊されたままとなっている。記念碑には防府

市長・長嶋紀一と土木課長の文字が見える。長嶋市長の在任期間は、1952(昭和27)年

から8年間であったので、この間に竣工したものと思われる。

海岸を辿れば龍宮大明神に行けると思ったが、途中からは崖で不可能であった。

小浜から引き返すと、民家入口に63番札所がある。

天保年間(1820-1844)に建立された八十八ヶ所であったが、その後に廃れてしまう。行

脚僧・中尾花五郎が発起人となり、郷土有志の援助を得て、1920(大正9)年に3ヶ年の

歳月をかけて再建したという。

海沿いの道に出るが、お大師道は美しい瀬戸内の静かな山中に設けてある。

対岸に向島の翁崎(左)などが見える。

分岐には小さな案内板があり、「お大師道→」とある。

陶製カバーが有と無の地蔵尊が並ぶが、何か理由でもあるのだろうか。

地蔵尊には前掛けが掛けられているが、「赤」は人間の煩悩をあらわし、その赤い色の

前掛けをお地蔵さんに託すことによって、人々は自分の煩悩から逃れようとした。

前掛けの色が時と共にどんどん薄れていくと、地蔵尊が自分の煩悩を引き受けてくださ

ったという。(諸説あり)

何番札所かわからないが、この先でお大師道を離れる。

牟礼漁港手前に、1967(昭和42)年7月に建立された道路に関する記念碑がある。

牟礼漁港は第1種漁港。

住吉社の大きい祠の側面には天保11年(1840)6月、小さい祠には天保10年3月とあ

るが、明治の神社整理により江泊神社に合祀された。

運動広場のような敷地の一角に、1942(昭和17)年8月の台風被害による復旧を記念

して碑が建立されている。(どうも裏面を撮影したようだ)

左手に三田尻湾を見ながら前町集落に戻る。

江泊塩田は三田尻湾の東に所在した塩田で、1748(寛延元)年給領主・右田毛利氏によ

り江泊開作が築かれた。1756(宝暦6)年に約27町歩を入浜式塩田として造成されるが、

1769(明和6)年萩本藩に上地されて撫育方の経営となる。

1959(昭和34)年の第3次塩田整備によって廃止され、現在は工業用地、住宅地に転

用されている。(浜崎橋付近)

勘場川右岸より前町集落と江泊神社を過ごす。

大平山を仰ぎながら柳川土手から旧国道2号線に出て、牟礼バス停よりJR防府駅に戻

る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

江泊は防府平野の東、大平山南麓と江泊山に囲まれた小湾は、江戸期以降に干拓されて

塩浜となった。江泊とは文字通り「入江の港」の意である。

1889(明治22)年の町村制施行により、江泊村と牟礼村の区域をもって牟礼村が発足

する。1936(昭和11)年防府町などと合併、牟礼村は廃止されて大字となる。(歩行約

6.9㎞)

JR防府駅から防長バス徳山行き約15分、沖の原バス停で下車する。

大平山を正面にしながら沖の原団地内を進む。

1625(寛永2)年曹洞宗の法蓮寺として、現防府市牟礼の木部(きべ)に創建されたが、

1648(慶安元)年と1845(弘化2)年の火災で、寺に関する資料を焼失したという。門

前には安永五丙申(1776)12月24日と刻まれた地蔵菩薩半跏像がある。

八伏山南麓の市道を東へ向かう。正面右手に見える山が江泊山で、この麓に八十八ヶ所

札所が設けてある。

天保年間(1830-1844)に創建された荒神社で、1886(明治19)年に建て替えられたと

いう。

里人に尊敬された「オキク」という人が、この地で最期を遂げた墓があるそうだが、見

つけ出すことができなかった。

法輪寺の地には渓露精舎(けいろしょうじゃ)という小庵があったが、1907(明治40)年に

無資格のため廃止させられた。

その頃の牟礼村には真宗寺院が1ヶ所もないので、時の村長らが発起して、たまたま同

じ時期に、伊佐江村(現防府市伊佐江)に廃寺となった法輪寺があり、引寺を出願して実現

したという。

県道58号線(防府環状線)を横断し、山陽本線大内田第3踏切を過ごす。

右手に墓地などを過ごし、築留集落へ向かうと左手に江泊山八十八ヶ所1番札所への案

内がある。

高台へ上がると江泊の町並みが広がる。

1番札所はお堂になっているが、お大師参りは弘法大師が入定された旧暦3月21日(命

日)にちなんで行われるが、ここは5月21日とされている。

弘法大師像は椅子式の牀座(しょうざ)に坐し、右手は掌を反転して五鈷杵を執り、左手は

掌を上にして数珠を執る姿で祀られている。

周辺に石仏が多く見られるが、お堂に相対する石仏には、「壱番・霊山寺」とある。

同敷地内に「奉寄進 荒神社 大正五年(1916)八月 中尾花五郎」という小さな祠があ

る。

1番札所の奥に上山家の墓。

上山満之進(1869-1938)は、庄屋格の上山与左衛門の次男としてこの江泊に生まれる。

山口中学や帝国大学で学び、内務省や農商務省の官僚、後に第11代台湾総督(1926-19

28)を務める。

晩年は生まれ故郷に図書館を建設することを計画、資金や蔵書を寄付するが、図書館の

完成を待たず、現東京都港区高輪で病没する。この意志は、子供である上山勝らに引き継

がれ、1941(昭和16)年に防府市立三哲文庫(現防府図書館)が開館する。

引き返してお遍路道に入る。現存するものは天保年間(1830-1844)に建立されたものが

多く、寄進者名と寄進した年号、四国霊場に模して番数と寺名が彫り込まれているが、風

化して読み取ることができない。

天保3年(1832)から7年にかけて大飢饉が続き、農民の生活は疲弊のどん底にあえいで

いた。そんな中で、人々は信仰に寄りすがる他に術がなく、心の拠り所として江泊山中腹

に八十八ヶ所を建立したと伝える。

その後、段々と廃れてしまったが、行脚僧・中尾花五郎が発起人となり、郷土有志の方

の援助を受けて、1920(大正9)年に3ヶ年の歳月をかけて現在の位置に再建されたとい

う。

耕作地だったと思われる石組みの中がお大師道。

道は明瞭で数基の地蔵尊が並ぶが、陶製のカバーは形が違うようだ。

市道と合わす場所に2基の地蔵尊。

道は明神池手前で分岐し、どちらがお大師道なのかはわからないが池の先で合わす。

江泊山東海岸の道に入る。

土管の上に鎮座する地蔵尊。

坂道を上がって行くと、左手に富海海岸と集落。

海風を受けつつ木陰の中を歩くが、汗だくのお大師参りとなる。

道筋に2つの産業廃棄物中間処理施設。

中間施設の向い側に「留魂碑」があるが、幕末の思想家・吉田松陰が処刑前の牢獄で、

門弟のために著した遺書「留魂録」から名付けられたと思われる。

戦艦「大和」は、太平洋戦争末期の1945(昭和20)年3月29日から4月6日まで三

田尻沖に停泊する。6日の午後、10隻から成る「海上特攻隊」として、沖縄に向けて出

航するが、翌日の朝、鹿児島県の坊ノ岬沖で米機動部隊の偵察機に発見され、米空母艦載

機による波状攻撃を受けて、14時23分に海の藻屑となる。この戦いで3,728名の人

たちが犠牲となる。(日本の戦争犠牲者は312万人)

この地から戦艦「大和」が停泊した三田尻沖と、左手には人間魚雷回天の訓練基地があ

った大津島と訓練海域を望むことができる。

ここで引き返すが、79年前の8月15日に太平洋戦争は終り、戦争終結の日とせず、

この先、日本は二度と戦争をしないということで「終戦の日」とした。軍備増強のみが一

人歩きして、「終戦」が曖昧化されるのではと危惧つつ、堀越入口バス停に出る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

防石鉄道は、かつて防府市と旧佐波郡徳地町堀の間を結んでいた鉄道である。当初は

防府と石見を結ぶ路線として「防石」と名付けられたが、第一次世界大戦による物価高騰

により、資金調達と工事ははかどらず、やがて国鉄山口線が開通したため陰陽連絡の夢は

破れた。中関への延長も実現せず、防府ー堀間が開通したのみとなるが、モータリゼーシ

ョンの進行には勝てず、1964(昭和39)年に廃止される。

防府から堀まで約20㎞もあることから、レンタサイクルでの対応とし、佐波川左岸を

サイクリングする。

駅北口の西側辺りに防石鉄道の駅があったとされるが、公園化されて痕跡は残されてい

ない。

当初の計画路線は新橋から佐波川を渡り、右田市を経て石州街道沿いの鈴屋・奈美・岸

見など人家密集地に敷設される予定であった。

しかし、資金難であったことで土地・人家の買収は難しく、この路線を残念して人家の

少ない佐波川左岸に敷設せざるを得なかった。(防府市八王子1丁目付近)

山陽本線沿いの鉄道記念広場には、1894(明治27)年製造のドイツ・クラウス製2号

機関車が展示・保存されているが、開業にあたって川越鉄道から譲り受けたとされる。当

初は130号機関車とともに活躍し、1919(大正8)年7月の開業時から廃止までの45

年間走り続けた唯一の機関車である。

この広場は、1996(平成8)年の鉄道高架事業によって従来の鉄道敷地跡に建設された

もので、そこには山陽線の鉄路がそのまま残されている。

迫戸(せばと)児童公園にあった機関車と客車は展示に先立ち、JR幡生工場で整備修復さ

れた。

保存された客車2両は「ハ6」と「ハニフ1」である。ちなみに「ハ」は普通車(3等

車)、「ニ」は荷物、「フ」車掌室のある車両で、数字の1~6は2軸式ボギー車という。

ハニフ1の車両内部だが、運よく防石鉄道のOB会によって清掃中で内部を拝見できた。

普段は落書きなどもあって施錠されているとのこと。

開業当初は1日6往復、所要時間55分で運賃は70銭(大正期の白米10㎏が約1円

78銭)だったが、山間を走る防石鉄道は、当初から赤字続きであったという。(鉄道公園

入口)

鉄道敷地跡は公園道路として整備され、新橋の旧山陽道が合わす手前まで整備されてい

る。

高倉荒神社の由来について、飛鳥期の611(推古天皇19)年百済国の琳聖太子来朝の際、

航海安全の守護神として高倉の地に祀られる。

のち大内氏が山口に本拠を置くと、荒神社は現山口市平川に遷座する。1885(明治18)

年現在地に分霊を還座させて、1964(昭和39)年社殿を新築したとある。

浄土真宗の福宝寺には珍しい山門がある。

右にカーブしながら国道262号線に合わす。当時は田園地帯の中を走っていたと思わ

れる。

国道を横断するとタクシー会社付近に周防宮市駅があり、車庫と工場が併設されていた

という。この先、鉄道線路敷地は県道184号線(三田尻港徳地線)に変更されて今日に至

る。

歩車分離でないため佐波川土手を北上する。この時期は芝桜と桜見ができる。

萩往還道が交差する付近に、1946(昭和21)年頃まで船本駅があったというが位置は

特定できず。

現天神山森林公園から競輪場入口付近まで急勾配で、15.5/1000の勾配であったという。

(1000mの区間で15.5m高くなる)

勾配を上るときは蒸気圧一杯上げ、そして煙を一杯吐き出すことで、人々はこの情景を

会社の懐具合をからめて、上るときは機関車の音が「シャッキン、シャッキン‥」(借金と

いうちょる)とか、「オリテオッセ」(降りて押っせ)、下り始めると勢いがついて「カッ

チャーソン、カッシャーソン」(借っちゃ損)などとおもしろおかしく表現したが、悪口を

尻目に軽やかに走ったという。

人丸駅があったが痕跡は残されていない。

矢筈公園入口付近の鉄道跡。佐波川自転車道でないため歩車分離されていない。

佐波川土手はダイコンの花。

真尾集落に入り普明寺川を渡る(鉄橋だったと思われる)と、真尾駅跡にホームの痕跡が

残されている。

真尾駅跡を過ごすと右手に旧真尾小学校跡(現真尾公会堂)。

自転車道が合わすと歩車分離になるが、真尾と奈美間(現在JAライスセンター付近)は

16.6/1000あったという。

山裾に六地蔵。

ウオーキング中の女性にお聞きすると、この付近に奈美駅があり、奈美の住人は渡し舟

を利用して汽車に乗ったという。1920(大正9)年に下和字駅を奈美駅、これまでの奈美

駅を上和字駅に改称する。

女性によると黒瓦の住宅の先に唯一のトンネルがあったという。工事は小野村和字の大

歳トンネルから始まり、1919(大正8)年に防府ー和字間(約11.3km)、翌年に和字―

堀間(7.4km)が開通する。

上和字駅(旧奈美駅)に残るホームの石垣。

虹橋から見ると山裾がはみ出しており、急勾配の連続だったと思われる。

久兼川と久兼集落。

15/1000を超える旧勾配が8ヶ所もあったという。

徳地岸見の野尻集落に入る。

左手に見かけることが少なくなった蓮華畑。

野尻バス停は岸見駅があった場所である。

奥畑駅周囲に人家はないが、渓谷に沿うと2.5km先に奥畑集落があり、1942(昭17)

年に開業する。(防府から14.5km地点)

奥畑駅から樋渡川の先にある根啼山の裾野も急勾配だったようだ。

伊賀地集落に入るが、その手前の山裾に「林滝野(1877-1966)」の文学碑を見落とす。

滝野は徳地伊賀地の新田にある旧家に生まれ、私立徳山女学校の在学中に教員だった与謝

野鉄幹と恋愛関係に陥る。1899(明治32)年10月滝野と鉄幹は家族の反対を押し切っ

て駆け落ちをし、鉄幹と共に雑誌「明星」を創刊、初期の編集発行人となった。

しかし、鉄幹の浮気性が続いたため滝野は愛想を尽かし、1901(明治34)年離別し、

後に4歳若い詩人の正富汪洋(おうよう)と結婚する。文学碑には「詩天九重 与門大学」と

刻まれているとか。

山口市徳地の「伊賀地(いかじ)マップ」によると、バス停が駅だったと記されている。

バス停傍にある小さな祠。鳥居には「文政」とあるが以下は読み取れず。

船津の地名は佐波川通船ができる以前から川渡しがあったことによるという。船津バス

停に山根駅があったとされる。

伊賀地小学校は、1874(明治7)年伊賀地島ヶ瀬に開校する。その後、出雲台小学校の

分教場、伊賀地簡易小学校などに名称変更してきた。1955(昭和30)年町制施行により、

徳地町立伊賀地小学校と改称する。

しかし、児童数減少などを受けて、1971(昭和46)年に堀、岸見、伊賀地、御所野の

4校を統合し中央小学校となる。(現伊賀地ふれあいの館)

大元神社の祭神は国常立尊で国土の守護神とされる。創建年月は不明とされるが、芸州

厳島の大元宮より勧請されたと伝える。

沖の原について風土注進案は「山端ばかりに家があって、沖の方は野原であった」とあ

るが、当時の佐波川は思うがままに流れ下り、氾濫原として形成された地域である。

ここバス停にあった沖の原駅は、1931(昭和6)年に新設されたものである。

曹洞宗の西宗寺は、鳥井ヶ瀬にあった西方寺と伊賀地村西大津にあった深光寺、堀の宗

徳寺が合併して西宗寺となる。1876(明治9)年春に現在地へ移転する。

山門左手に市指定の天然記念物ヤマザクラがあるが、桜特有の病気にかかったようであ

る。

境内から走る列車が見えたのであろう。

三田尻ー堀間には佐波川に流れ出る支流が多くあり、真尾川、久兼川、樋渡川など5m

以上の橋が8ヶ所あったという。その中でも島地川橋梁が一番長かったようだ。

当初は資金の関係で一部鉄橋、一部木橋という鉄木混合であったという。鉄橋は国鉄か

ら払い下げを受け、トラス構造の連弦橋に架け替えられた。

橋の袂に鎮座する北向地蔵は、鉄橋を渡る汽車を眺めたことであろう。

島地川の先に堀の中心地と要害岳。

線路は右の土手下にあったものと思われる。

右手の建物付近に終起点に堀駅があったという。

路線距離 18.8km

軌 間 1,061㎜

駅 数 12駅(終起点駅含む)

複線区間 なし

駅前だったという友景旅館。高い運賃であったが佐波川流域の住民にとっては、交通の

便利さに加え、山村から産出する木材、木炭、農林物産、和紙などの運搬には貴重な存在

であった。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

敷山城跡は防府平野の東北端にそびえる矢筈ヶ岳(標高460.8m)南面の8合目に位置

する。城跡とされるが寺坊があった地で、南北朝時代に後醍醐天皇側へ味方した周防国府

の役人が、足利尊氏側の軍勢と戦いが行われた地が敷山城跡とされている。(歩行6.3㎞)

JR防府駅北口から防長バス阿弥陀寺行き(10:33)約15分、敷山バス停で下車する。

車窓から見えた石柱は「右あみだみち」とある。

矢筈ヶ岳を仰ぎながら国道2号線の敷山地下道を潜り、出た所から左手に国道と並行し

た道がある。

牟礼7号函渠の先に道標あり。

お地蔵さまに一礼すると山手を新幹線が走り去る。その先の分岐にも道標があるので迷

うことなく歩ける。

新幹線下を潜った先の四差路は直進し、民家の間を上って行くと防府の町並みが見える

ようになる。

「敷山城跡」の案内板傍に無縫塔(僧侶の墓塔)が並ぶが、室町期の1502(文亀2)年国

分寺の手で、向い側の田屋(現在の堀宅地)に再興され験観寺と称した。その後再び荒廃し、

宝永年間(1704-1711)雲岩寺(現在の極楽寺)によって再興されたが、いつ頃から現観寺と

称したかは不明だそうだが、1868(明治元)年雲岩寺に合併される。

単調な上り一辺倒の舗装道である。(新幹線下から約1.1㎞)

車道終点の左側に敷山城跡へ道がある。

階段を上がると、「右:敷山城跡、左:忠魂碑」の案内がある。

1940(昭和15)年10月防府市によって敷山城戦死者の忠魂碑が建立されたが、主は

皇紀2600年の祝賀が目的のようだ。

尾根の左を進むが、明瞭な道なので迷う心配はない。

道なりに進むと平坦道に出る。

平坦地の先に「史蹟 敷山城趾」石柱が立てられている。

矢筈ヶ岳南側8合目を敷山と呼び、俗に12段とも呼ばれている寺坊の跡が12ヶ所残

されている。

標柱を過ごすと複雑な地形を示す。

この平地に坊があったのであろう。

奈良・平安前期まで天皇の新政が続き、国司はその任を果たしてきたが、荘園と称した

土地・人民を私有化し、やがて勃興した武士に犯されてしまう。

後醍醐天皇(1288-1339)は天皇による新政を理想とし、1331(元弘元)年倒幕を計画す

るが密告で発覚し、京都の笠置山に籠城するも落城して捕らえて隠岐の島へ流された。

(元弘の乱)

1333(元弘3/正慶2)年島から脱出して伯耆国船上山で挙兵し、追討するため幕府から

派遣された足利尊氏は、後醍醐方に味方し北条氏を滅亡させる。帰京した後醍醐天皇は、

同年6月に建武の新政を開始する。

梵字石の中央に梵字があって「金輪聖王(こんりんじょうおう)・天長地久・文永2(1265)年

乙丑5月」と刻まれているそうだが、建立の年代から敷山の戦いとは關係がないという。

石碑建立から9年後、元寇の役が起こっていることから、石碑は元の侵攻から国の安泰祈

願するものとする説がある。

建武の新政を開始した後醍醐天皇は、元号を「建武」に改める。1335(建武2)年北条

の残党が起こした中先代の乱で、尊氏は勅許を得ないまま鎮圧に出向き、付き従った武士

に恩賞を与えた。これが離反とみなした後醍醐天皇は追討を命じ、京都で足利軍を破る。

尊氏は九州へ落ち延びるが、翌年に態勢を立て直し、1336(延元元)年5月湊川で楠木・

新田軍を破り、足利軍が京に入ると後醍醐天皇は比叡山に逃れて抵抗するが苦戦に陥る。

周防国府の地にいた清尊・教乗は、大内、厚東氏が足利方の援軍として大挙出兵した虚

に乗じて挙兵する。京都における足利方の後方を脅かし、牽制しようとするものであった。

清尊らは国庁を出て地の利のある敷山験観寺に籠城したが、尊氏は石見国上野頼兼に命

じて近隣諸国の軍勢を率いて攻める。攻防10日余りの奮戦後、衆寡敵とせず敗退して清

尊・教乗らは戦死、1336年7月4日敷山城は落城する。

本堂跡には敷山神社が建立されているが、方形に巡らした石垣や礎石が残されている。

この地が8合目で、山頂付近に大岩テラスがあるというので上がることにする。

社殿左手の道を進むと分岐になるが、右の道が山頂への道、左は水場への道である。

やや急坂の一本道。

時にこんな場所もある。

尾根に上がる手前左手にロープがあったのでよじ登る。

巨岩の中に平らな大岩テラスがある。

展望もあって岩上でしばしの休憩とする。

三田尻港方向の瀬戸内海に野島や姫島が浮かぶ。

防府平野の中央に桑山、右手に佐波川が南流し、ラクダ色の広い土地は自衛隊基地であ

る。

北にわずかな展望がある。

ここで引き返そうと思ったが、バス乗車時間に余裕があるので山頂を目指すことにする。

尾根に出て北東に向かうと正面に大岩があり、右に巻いて下ると鞍部に出る。

鞍部からは急坂を登り返すことになるが、途中には西峰と思われる頂を見ることができる。

山頂手前の右に鉾岩という大岩がある。

鉾岩から山頂までは緩やかな道で、右手に大平山や牟礼地区が一望できる場所がある。

三等三角点の立つ山頂は、樹林に囲まれて東に大平山の頂が望める程度である。験観寺

跡まで戻ってバス時間を調整する。

登山口に到着すると一息つける。

牟礼7号函渠を潜ると敷山会館傍に石碑が建立されているが、風化して読み取ることが

できない。この付近に敷山出身の江山峰太郎顕彰碑があるようだが、江山氏は明治の初期、

牟礼小学校に奉職され、特に青年会教育や牟礼各地にある会館創設者でもある。

牟礼中学校を目指しながら矢筈ヶ岳東峰の鉾岩を確認して、中学校前バス停よりJR防

府駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千の1地形図を複製加工したものである。

西浦(にしのうら)は佐波川河口の左岸、防府平野の最西端にある田島山の西に位置し、大

海湾に面する。

古くは佐波川河口に浮かぶ田島のうちで、黒山や女山(めやま)を中心に開けた地であった。

1628(寛永5)年潮合開作の築立によって内陸部と陸続きになる。地名は田島の小泊に対

し、島の西の浦であることに由来する。(歩行約8.7㎞、🚻なし)

JR防府駅南口(8:00)から防長バス小茅行き約25分、半田山バス停で下車する。

吸江寺(曹洞宗)は田島がまだ孤島であった頃の大内氏全盛期(1354-1551)に、域内の上

村に堂宇があったというが開基の年代は定かでない。

1744(延亨元)年山口市小鯖の禅昌寺10世が吸江庵を隠居寺としたのをもって開山と

され、明治になって現寺号に改められた。1985(昭和60)年2月に寺院を焼失したが、

1993(平成5)年に現在地に再建されたという。

江戸期の宮市道とされるが一部消滅した箇所がある。

江戸期には西浦から防府宮市に至る道は「宮市道」と呼ばれ、起点であった立石土手に

「里程標(りていひょう)」が設置されていたという。

しかし、長い年月の間に忘れられて土手下に埋没していたが、2006(平成18)年の丸

山道路拡張工事で発見され、昔、建てられていたと思われる地に再整備された。

里程標には「西之浦竪石 是より諸方エ行程」、「萩唐樋御高札場エ12里24丁半余

中関同断エ35丁余 小茅波戸エ21丁余 泥江渡シエ19丁余」とある。

公民館前にある案内板。

信行寺(真宗)の寺伝によると、天文年間(1532-1555)摂州尼ヶ崎の俗姓大久保典膳光成

という浪人が、出家して河内国の太子堂に入っていたが火災に遭う。筑紫へ下向の途中、

大風に拒まれ中浦を有縁の地であるとし、1566(永禄9)年小庵を建てて浄土真宗を創始

する。1823(文政6)年現在地へ移転する。

1902(明治35)年西浦郵便局が置かれたが、旧局舎と現局舎が並ぶ。(右が現局舎)

1907(明治40)年に西浦農協の前身である西浦信用組合が建てたもので、現在は(有)

正田金物さんが使用されている。

1889(明治22)年町村制施行により、近世以来の西浦村が単独で自治体を形成する。

この地に村役場があったが、1939(昭和14)年防府市に編入される。

街筋には料理屋・宿屋・呉服店・薬屋・魚屋などが軒を並べていたようだが、1959

(昭和34)年12月塩田の閉鎖と共に街の賑わいは廃れていった。

その昔、瀬戸内海に浮かぶ田島は周防一ノ宮玉祖(たまのおや)神社の社領で、田島庄の住

民は氏子であったという。この神社は周防一ノ宮の若宮で玉祖命を祭神としているが、創

建時期については、1738(元文3)年2月の火災で古記録が焼失して詳細は不明とのこと。

こちらの神社名は「たまそじんじゃ」というが、一の鳥居はかなり古いものと思われる

が、風化が進んで刻字が読めない。

社殿は罹災後の6月、氏子によって再建され、下って1831(天保2)年新たに再建され

た。

西浦焼なのかはわからないが陶器の狛犬。

往古は田島の属島であった黒山(島)には古墳4基が点在する。もとは5基あったそうだ

が1基は取り壊されたという。防府で最古とされる1号古墳を目指すが、5号古墳は岩本

邸の敷地内にあるため見学を残念する。

山の神、屋敷神である荒神社が鎮座する朝日の丘。

下ると石鳥居の先に御霊社と木船社がある。鳥居の右柱表には「昭和五年(1930)九月吉

日 木船組」とあるので、黒山の麓にある木船集落の人達が建立したものと思われる。

黒山第1号古墳の説明によると、1855(安政2)年5月大雨で石棺が露出し、中から人

骨や玉類などが発見された。庄屋より勘場へ届け出されたが、貴人の塚であるとして「丁

寧に葬り置くこと」と命じられ、再び土を盛り戻した。

1901(明治34)年西浦村が再発掘し、人骨は西政寺へ再埋葬、玉類は宮内省に献納さ

れる。埋蔵品から5世紀代の古墳と推定され、石棺は弥生時代以来の墓制である板石を長

方形に配置した箱型石棺で、約9㎝厚さの凝灰岩で造られている。墳上には貴人の墓であ

ったことから御霊社(みたましゃ)が祀られている。

黒山の山頂を目指して尾根筋を進むと、途中に大岩が重なる場所を過ごす。道は踏み跡

もあって迷うことはないが、展望を得ることはできない。

標高62.4mの黒山山頂には四等三角点が置かれているが、周囲は樹林に囲まれて展望

はない。

山頂から和立海(わたづみ)神社への道を下るが、シダがあるものの足元は見えるので不安

なく下ることができる。

黒山の西端丘上にある和立海神社は、1787(天明7)年西浦塩田の鎮守として萩藩によ

って創建された。社殿の造営や神具の調製などすべて藩費で賄われたという。社地の中段

から上には藩主・毛利重就の当役を務めていた国司就相(くにし なりすけ)が二ノ鳥居や灯籠

18基、狛犬などを寄進する。さらに撫育方諸士、三田尻宰判の代官の寄進による石造物、

下段には塩田関係者らによる鳥居や30基におよぶ灯籠が並んでいる。

明治の神社明細帳に「綿津見神社(祭神が綿津見神)」とされたが、現社号の証が出たた

め原称に復したとされる。

西浦塩業組合会所の庭に建てられていた石灯籠の竿石に「昭和三十四年(1959)十二月十

五日 塩田廃止記念 西浦塩業組合」と刻み、塩田の鎮守であった和立海神社境内に移設

された。(本殿下石段の左手)

黒山3号古墳は和立海神社の東奥に位置する。羨室、前室、玄室からなる三部形式の横

穴石室古墳である。5世紀中~後半頃の古墳とされる。

二の鳥居から左折して玉祖神社への平坦道を進む。

中間地点に西浦が一望できる展望地があり、山手側に2号古墳がある。

急坂を上がると2号古墳があるが、こちらは羨室、玄室の二部形式で前室がない。

引き返して階段を下ると参道入口に出る。一の鳥居には

右柱表 天下泰平国家安全五穀豊穣

右柱裏 大宮司五位陸奥守代

左柱表 文化十四丁丑(1817)十月吉日建立 藤本幸助藤原包良とある。

参道入口に古墳案内図。

入川は塩田地場に潮を引き込むと共に、製品の塩や石炭、米を運ぶ上荷船の通路でもあ

った。

金切神社は、1823(文政6)年萩藩撫育方が鹿角開作前面に「西浦新御開作」を築くに

あたり、鎮守として鹿角開作沖土手へ厳島神社より勧請して仮殿を建てた。

1825(文政8)年新開作の干拓工事が完了した翌年に本殿が造られたが、3年後に大風

で倒壊してしまう。1829(文政12)年撫育方によって現在地に厳島神社が再建されて遷

座したが、のち引社によって現社号に改称する。

金切神社付近に目の神様や共同井戸があるとされるが、見当たらず祠2基が存在する。

灌漑用排出装置は「南蛮樋」と呼ばれ、樋門の外側にロクロ(滑車)で上下できる強固な

板戸を装着していた。潮が引くにつれて板戸を引き上げ、開作地の溜まり水を排出させ、

満ちてくると下げて潮の進入を遮断するものであった。

見返ると黒山だが、明治から昭和初期頃までは全山赤禿で樹木も少なかった。大古には

松柏(しょうはく)がうっそうと茂っていたのでこの名があるという。

沖土手のこんもりとした森に「荒神社」が祀られているが、 1823(文政6)年新開作

が築かれつつあった時に創建されたという。地荒神と呼ばれ、地の神として信仰された。

荒神社の西方にある1本の高い構築物は、NHK山口放送局のラジオ放送所である。1

941(昭和16)年防府市桑山にNHK防府放送所が開設されてラジオ放送が開始された。

1959(昭和34)年西浦に新ラジオ放送所が開設され、3年後に放送局は山口に移転す

る。アンテナの高さは110m・主力5kWで、無人化されて県下の70%をカバーしてい

るという。

黄金通りの開設に尽力した「重宗弥兵衛」の功績を称え、1936(昭和11)年5月に碑

が建立された

宮土地とされる地には、金切神社の御旅所が置かれ、人麿神社や荒神社、社日堂、地蔵

尊などが祀られている。

1867(慶応3)年新開作の清水虎之丞が、新開作北口から対岸の小島開作に渡り、田作

りの草刈りを理由に藩から許可を得て始めたのが「小行司渡し」である。この渡しは川の

両側に番線(太い針金)を張り渡し、それを手繰りながら船を操る仕組みであったという。

泥江の渡しに木造の佐波川大橋が架けられると廃止されたが、佐波川の氾濫で橋が流さ

れて復活したが、1953(昭和28)年コンクリート橋となり使命を終える。現在も石積み

の突堤が残されている。

西浦玉祖神社の西開作御旅所とされる地がある。女山西側に173町歩余の鹿角開作が

築かれた際、最北部に設けられたものである。

この先、線路に沿って次の踏切から旧国道に出て、泥江バス停からJR防府駅に戻る。

この地図は、国土地理院の2万5千分の1地形図を複製加工したものである。

中関(なかのせき)は防府平野の南西部に位置し、大部分は江戸期の開作により造成された

地域である。東の上関、西の赤間関(下関)の中間に位置し、その繁栄にあやかるために明

和年間(1764-1772)に中関と名付けられる。

中関へは防府市新橋の旧山陽道から仁井令・植松を通る道と、防府市佐野からの中之関

港道があった。(歩行約6.9㎞)

JR防府駅南口から防長バス中浦行き約15分、下新前町バス停で下車する。

磯崎神社は、1738(元文3)年厚狭毛利氏が中野開作築立した際、その鎮守として市杵

島姫命を勧請して厳島社を建立する。その後、中野開作は完成しないまま萩本藩に上地さ

れる。1825(文政8)年社号を荒神社と改めたが、明治になって現社号に改める。

1889(明治22)年町村制の施行により、田島村、浜方村と向島が合併して中関村と称

した。村役場は域内の中心であるこの地(現えんしん幼稚園)に置いた。

防府市スポーツセンターを目指すと入川があり、河口へ向かうと県道58号線(防府環状

線)の和合橋に合わす。

県道左前方の防音林に塩田関係の碑がある。

鳥居を潜ると、1699(元禄12)年以後に入浜式塩田(六ヶ所浜)が構築され、赤穂に次

ぐ塩の生産地となった旨の塩田跡碑がある。

1771(明和8)年萩藩は鶴浜に三田尻塩田大会所を設け、大年寄による休浜法の規定や

塩田の営業の取り決め、販売統制などを行った。

田中藤六は、明和年間(1764-1772)生産過剰による塩業大恐慌にあたり、三・八替持の休

浜法を建策する。操業を3月~8月(現在の4~9月)とし、さらに塩田を2分して日替え

に操業するというもので、安芸・備後・伊予・周防の四ヶ国協定を成立させて危急を救う。

(顕彰碑)

瀬戸内海全体の塩田振興のために、身を粉にして働いたが、1777(安永6)年に他界す

る。右の碑は藤六の功績を称え、1908(明治41)年三田尻の浜主が建てた「白和翁田中

藤六君之碑」で、「後の世も、人ならはなん(習はなん) 朝夕に、汲めや潮のつきぬ功を」

と刻まれている。

左手の碑は、1915(大正4)年11月大正天皇即位にあたり、藤六が従5位に叙せられ

たことを記念して、1917(大正6)年「贈位承恩之碑」が建立される。

1752(宝暦2)年鶴浜塩田の築立にあたり、厳島神社より勧請された厳島社と思われる。

塩田に必要な物資のほとんどが船で運ばれた。各浜の境には海に通じる水路が造られ、

それぞれの浜を結んで東西に走る水路(入川)が設けられた。

三田尻塩田の概要は、1687(貞亨4)年に古浜、1721(享保6)年に中浜、1753

(宝暦3)年に鶴浜、1766(明和3)年の大浜(1~5ノ枡の総称)が毛利藩の資本によって開

発された。

1959(昭和34)年塩田廃止の際、浜子の失業問題が起こったが、浜主の転業問題は起

こらなかったという。すでに塩田を生活の糧にしていなかったことや、廃止による相当額

の交付金が支払われたり土地所有権が残ったためといわれている。

かっての塩田は開発公社が買収し、1970(昭和45)年以降に工業用地として転用され

る。

1899(明治32)年の地形図

左より 大浜5 中浜

(中央に入川)

大浜4・大浜3・大浜2・大浜1・鶴浜 古浜

最初の橋(浜方橋)で県道を横断すると、わが国の塩業史に大きな役割を果たしてきた三

田尻塩田を記念して、1992(平成4)年鶴浜塩田跡地の一画に入浜式塩田の諸施設が復元

された三田尻塩田記念産業公園がオープンする。

江戸期から古浜、中浜、鶴浜、大浜、江泊浜、西浦前ノ浜の六ヶ所浜で製塩が行われて

きたが、戦後、外塩の輸入と「流下式製塩法」により内地塩は生産過剰になる。1959

(昭和34)年塩業整備臨時措置法により、260年にわたり日本の塩業を支えた三田尻塩田

は幕を降ろす。

塩作りに使う砂(持砂)を塩田にまき、潮が着いた砂を沼井(ぬい)に入れて、海水などで濃

度の高い鹹水(かんすい)を作るという作業工程が見られる。

濃縮台と呼ばれるものだそうで、入浜式塩田で採鹹(さいかん)した鹹水(かんすい)を濃縮す

るため装置だそうである。鹹水を自然に流下させて、太陽熱や風により水分を蒸発させ、

雨の日は流下を止めて雨水を水路に流すようになっている。

電力の普及によりポンプを利用して鹹水を汲み上げるようになり、浜子が桶で運んだり

暗溝(鹹水を溜めておく施設)が姿を消したという。

煎熬(せんごう)とは鹹水を煮詰めて塩を採ることで、煎熬釜は江戸時代から明治にかけて

は石釜が使われており、その後は鉄製に変ったという。燃料も松の薪が使われたが、その

費用は生産コストの中で大きな割合を占めていたが、経済的な石炭焚きが導入されると各

浜に広がる。

大正前期に造られた越中屋の石造り釜屋煙突で、髙さ12.5m、頂上の周囲は4.2m

もある。塩釜で長い時間をかけて高温で煮詰めるため大きな煙突を必要とした。

こちら側からではわからないが、右に廻り込むと入川方向へ少し斜塔となっているが、

風速50mぐらいでは倒壊しないよう補強されているとのこと。(国登録有形文化財)

煎熬釜に使用された花崗岩と同じ材質のようだ。

桝築らんかん橋が移設されているが、大浜塩田に同形同大のものが9橋あったうちの1

つである。

右のお堂は防府霊場53番札所で、左の祠名は知り得なかったが、注連縄があるので現

役のようである。推測の域を出ないが、塩田に入る前に参拝してらんかん橋を渡ったので

はなかろうか。(公園のある入川にも1基)

塩田公園から西約700mの所に桝築(ますつき)らんかん橋がある。大浜に塩田が築かれ

た明和年間(1764-1772)に架橋されたという。

橋の中ほどが両脇より60㎝ほど高い構造になっている。製塩燃料の石炭や製品の塩を

運搬する上荷船が、満潮期でも通行できるように工夫されている。

橋の名は、浜の形が四角形で米や塩などを計る枡の形に似ており、その間に築かれたこ

とから枡築、橋の両側には安全のため欄干が付けてあったので「枡築らんかん橋」といわ

れた。

往時の地に残るものはこの一橋のみで、2基は塩田公園と山陽自動車道佐波川SA上り

線に移設されている。

らんかん橋の構造図。

中関配水機場を過ごすと北側は航空自衛隊防府南基地。ここでは採用された航空自衛官

の教育訓練が行われているが、約69万㎡という広さは周防国府の面積に匹敵する。ちな

みに北基地は254万㎡の広さである。

1932(昭和7)年に建設された中関橋は、幅3.4m、長さ11mのコンクリート造橋

で、高欄のアーチと直線が組み合わされている。当時は町と塩田をつなぐ重要な役目を担

っていた。

中関は防府地域の主要幹線である旧山陽道や萩往還から離れており、人や物流の妨げに

なっていた。国道の新橋南口から中関港への道路建設が1887(明治20)年後半に計画さ

れ、1889(明治22)年に直線的な中之関港道が完成した。

塩釜神社は、1767(明和4)年大浜塩田の築立が完了した翌年、その鎮守として奥州の

塩釜神社を中関の猿迫に勧請したが、1893(明治26)年6月現在地に迂祀した。(山口県

神社誌より)

これよりも以前、鶴浜塩田の築立にあたり、安芸宮島の厳島神社より勧請して厳島社が

創建されたが、1907(明治40)年塩釜神社に合祀される。

また、1766(明和3)年現中関本町に厳島神社が創建されたが、1965(昭和40)年塩

釜神社に合祀され、塩釜厳島神社と改称する。かっての繁栄ぶりを示す塩竃厳島神社は神

明造りの社殿である。

萩藩7代藩主・毛利重就(しげたか・1725-1789)は、塩業中心であった中関の発展に力を

注ぎ、産物や商品を積んだ船が出入りする港の整備も怠らなかった。

上関は岩国領、赤間関(下関)は長府藩であったので、萩藩の港として田島の小泊(おどま

り)港と向島の小田港を整備し、風向きによってどちらかに停泊できるようにし、上関と下

関の中間であることから「中関」と名付ける。

1888(明治21)年重就の100年忌にあたり、彼の業績を称え、その遺徳を後世に伝

えるため境内に記念碑が建てられた。

道を挟んで双方とも加藤家のようだが、山手側の加藤家には加藤勉二翁之碑が邸内にあ

る。加藤勉二(1876-1940)は初代・伝蔵から数えて6代目の当主で、2代中関村長に就任

し、防府町などと合併するまでの28年間、村・町長として中関の発展に尽力したとされ

る。

三田尻塩田は、1767(明和4)年大浜塩田の築立でほぼ完成し、各地から人が移り住む

ようになる。藩は萩の町人・梅屋吉右衛門に町づくりを委ねたが、塩浜の不振により撫育

方から借用した開発資銀の返済に行き詰まる。

1783(天明3)年萩藩の招きで、都濃郡浅江村の豪農・加藤伝蔵が町づくりを進めた。伝

蔵は芝居小屋、料理屋、遊女屋などを建てて賑やかな町をつくる。

伝蔵は新規に酒造業の承認を得て殖産にも力を入れた。1789年の天明末期から諸国

廻船が西泊に入港するようになり、塩業の町として繁栄した。加藤家の前には蔵と井戸が

残されている。

川を挟んだ対面の塩田跡地は工業地に姿を変えた。

この地に厳島神社があったものと思われる。

広い敷地に小さな恵比寿社。

この先のマリーナに塩倉庫があったといい、灯台があるというが遠いためここで残念し

て引き返す。

三田尻塩田の塩を積み出す港として栄えたが、塩田の廃止とともに町は衰退する。(入川

遊歩道を引き返す)

本町の町並み。

普門寺(真言宗醍醐派)は、岩国市のと或る山の頂にあった竜宝院を現在地に移して祀っ

たのが始まりとされる。1902(明治35)年現寺号に改称するが、現在は無住で他寺の住

職が兼務し、門徒有志が寺を管理されているとのこと。

中関の町並みを歩いて中関バス停よりJR防府駅に戻る。