この地図は、国土地理院の2万5千1地形図を複製加工したものである。

この時期でも紅葉が楽しめるとのことで、遊歩道のある防府天満宮界隈を散歩すること

とし、JR防府駅から防長バス阿弥陀寺行き約7分、防府天満宮バス停で下車する。

鳥居前で参道を眺めていると、地元の女性から山頂まで20分程度であり、スニーカー

でも大丈夫だし、山頂から防府平野が一望できると勧めてくれる。

表参道には来年の干支「巳(み)」に因んだチェンソーアートが奉納されている。

表参道の両側には明治の初期まで9つの社坊があったとされ、この地は円楽坊という寺

地であった。菅原道真が茶道との関わりが深かったことから、1991(平成3)年茶室「芳

松庵(ほうしょうあん)」が建てられた。

「よい香りのする松の隠れ家」から芳松庵と名付けられたそうだが、池泉回遊式庭園は

新緑や紅葉が楽しめるスペースになっている。

たびたびの火災に遭ったそうだが、現在の本殿・重層楼門・回廊は、1962(昭和37)

年に完成する。

参拝後に女性からのルートメモを見ながら、天満宮の西側より裏手の道に入る。

ここが教えていただいた忠魂碑コース入口。

途中の広場には四阿が設置されていたが展望はない。

防長海軍忠魂之碑とあるが、日露戦争(1904-05)に従軍した県海軍将校が、戦没した県

出身同僚の慰霊顕彰のため、1909(明治42)年に建立したものである。

しかし、1945年終戦の混乱により碑石は倒覆破砕されたが、後に碑石を綴り合わせ

て修復再建される。

登山道は花崗岩のため雨水などで溝状になった箇所もあるが、歩くには支障ない。所々

に展望地があって休みながら登ることができる。

大岩の先が展望地。

正面コースと合わす。

真砂土の滑りやすい箇所もあったが、大岩の重なる展望地を過ごすと快適な道になる。

やがて山頂の大岩が見えてくる。

南面には防府の町並み、左に三田尻湾と向島の錦山、町並みの中央に桑山などが見渡せ

る。

西面には佐波川が周防灘に注ぎ、右岸に大崎・佐野平野が広がる。

標高166.9mの山頂には三等三角点。

東側の眼下に防府競輪場と高川学園高校のサッカー場。

北面は徳地方面で佐波川が蛇行しながら流れ下っている。

山頂北側の登山道は二手に分かれているが、左の方が遊歩道のようで木階段が設置され

ている。

すぐにベンチのある分岐。下山道とあるが急坂のようなので階段を下る。

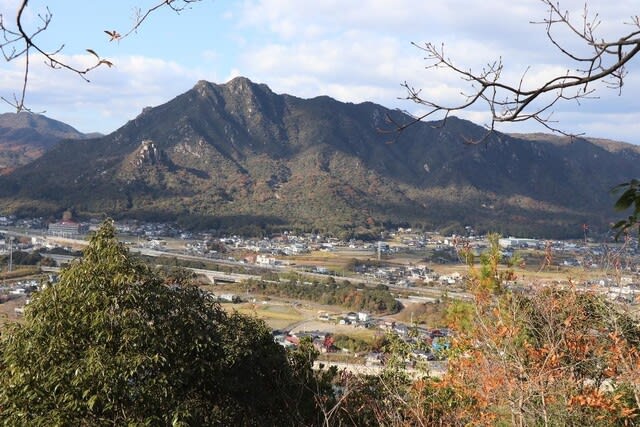

正面に右田ヶ城があった右田ヶ岳が聳え、麓を山陽新幹線と自動車道と国道2号線が東

西に走る。

花びらが落ちているのでサザンカと思われるが、この一帯に多く見られる。

山頂から長い階段が続く。

次の分岐は香(かおり)の谷の案内に従う。

遊歩道に紅葉。

ベンチの先に見える谷が「香の谷」のようで、道は3方に分かれているが板橋のある道

を進む。

右手の展望台先にも登山道があるようだ。

展望台分岐からは周囲が切り開かれた道。

左手の岩に2つの歌碑が刻まれている。

「このたびは 幣(ぬさ)もとりあへず 手向山(たむけやま) 紅葉の錦 神のまにまに」

と刻まれているが、菅原道真が宇多上皇をお供して、吉野へいったときに詠まれた和歌と

いわれている。(百人一首)

「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」のようだ。

分岐にある天神山遊歩道案内図によると、左手の道が細く描かれているので右手の道を

進む。

四阿ある遊歩道は草が被っているが、歩くには支障がなかった。

メタセコイヤの並木道。

落葉を踏みしめると遊歩道終点である。

佐加多利(酒垂)公園の紅葉を楽しんで西階段を下る。

西参道は萩往還道や石州街道からの参拝者が利用したが、迫戸川に太鼓橋があったよう

だが、蓋かけされた時に撤去されたという。(左手は満願寺)

階段を下ると三角地に迫戸(せばと)祇園社があるが、創建年などは不詳とされる。

天神山を見返り、宮市バス停よりJR防府駅に戻る。