ノーマル四間飛車(角筋を止める四間飛車)は片付きましたが、平成になってからずいぶん指された角交換四間飛車は基本定跡と言えるでしょう。この頃は下火になったようですが。角交換四間飛車を含んで、角道オープン四間飛車のほうが定義の幅が広いです。参考書としては、主に所司和晴先生の早分かり角道オープン四間飛車定跡ガイドをもとにしてみます。

多分初期のころの話から。

藤井猛先生の創案ですが、先手が68玉としたタイミングで、角筋を止めていなかった四間飛車のほうから角を交換するというのが始まりです。後手番で1手損するので、良い戦法だとは思われなかったはず。角を交換するタイミングとしては、78玉の形ならば88角成に同玉として、左美濃にされるかもしれないから、68玉の時に角を交換することになっていました。後にそれも見てみましょう。88同銀22銀78玉72玉25歩33銀

まあ自然な駒組です。そういえばレグスペ(角交換してからの振り飛車穴熊)もこの手順でしたね。Wikiによると1988年ごろですから、こちらのほうが起源かもしれません。藤井猛先生はもちろん穴熊ではなくて美濃囲いにします。77銀82玉88玉72銀78金

この図の評価値は+121、少し下がっています。互いに深く囲い合ったら、多くの場合は後手は22飛と向い飛車にします。さらに手損をするので、後にダイレクト向い飛車が指されるようになりました。ただしこのプロトタイプ(初期型)は、内藤大山戦での先手が早く22角成とする形が何局か指されています。36歩44銀

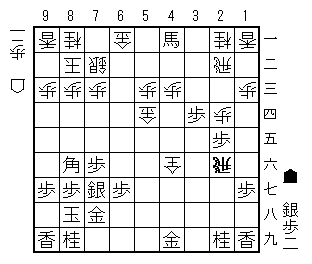

先手は先に玉を深く囲ったために後手から動かれそうです。ちょっと嫌な感じですね。46歩35歩同歩同銀66角

だけど先手にはちゃんと対応策があって、角を打てば後手の対応は44角の合わせしかなさそうなのです。44同角同銀

これで銀を追い返し、47銀から駒組をして

こんな形になれば評価値は+253で先手がかなり指しやすくなっています。評価値が上がっていますが、途中に問題はなかったしょうか。

35歩同歩に同銀ではなくて64角というのがAIの指摘です。先手が46歩を守るには、47銀35銀48飛とするのですが

24歩66角33歩34歩

32金33歩成同金34歩44金38飛35歩

56歩(45歩の準備)32飛36銀

36同銀同飛47銀37飛56銀成

75角46角36飛64歩、どこで止めたらよいかわからなくなりましたが進めてみましょう。46飛同成銀23角42飛64角

成銀取りは痛いのですが取っても47飛が両取りです。22飛41角成54金86角26飛

AIの読み筋を追って行って、評価値は-1の全くの互角になってしまいました。かなり難しい攻防だということはわかるでしょう。(先手としては他に46歩を取らせる指し方もあって難しいです。)

先手は玉を深く囲う前に、右翼の駒を進めておく方が良さそうです。