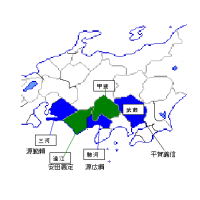

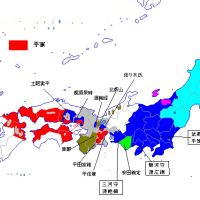

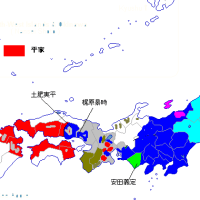

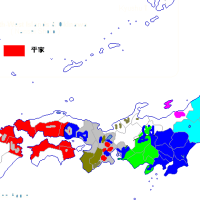

伊賀国、伊勢国はまず反乱勢力の手の中に落ちたといっていいだろう。

その反乱勢力は次は何を企んでいるのだろうか?

そのあたりについて義経は見当をつけることができない。

ただ、義経がとらねばならぬ対応策は決している。

どうしてもせねばならぬこと。

それは都に反乱勢力を入れないことである。

もし、反乱勢力が都を制圧した場合、現在官軍の立場にある鎌倉勢が賊軍に転落することを意味する。

現在の義経の実力では平家のように帝を奉じて都落ちということを実行するのは不可能だからである。

また、賊軍に都を追い落とされるということが起きた場合、日和見の多い武士達の鎌倉からの離反を招きかねない。

とにかく都は死守しなければならない。

今回反乱の火の手を上げた平田家継や平信兼は伊賀伊勢と都の間を頻繁に往来している武士であり

このあたりの地勢に明るい。

義仲との戦いに際しては、義経は彼等と手を組み、彼等の地勢の明るさを生かして勝利を掴んだ。

それだけに、平田家継らの上洛の可能性は義経にとっては大いなる脅威となっている。

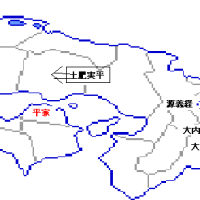

もし、反乱勢力が都に向かうとするならばどの路を通るだろうか?

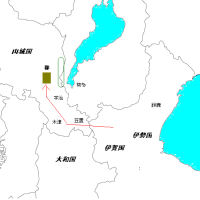

一番の近道は大和国境に近い笠置、木津を通って宇治から都へ向かう路である。

この進路をとられるのが一番恐い。

この進軍だけはどうしてもさせたくない。

この路を封じ込めれば、反乱軍は近江に出て琵琶湖沿いに進軍せざるを得なくなるだろう。

まず、笠置方面に進出させてはならない。

そのためにはどうすればいいのであろうか?

笠置は山城国にあるが大和国にも近い。

大和国の者達で義経らに味方してくれるものはいないだろうか?

大和その地のを思い起こした時、義経はふとある男の顔を思い出した。

その男は現在都にいる。そしてかつて奥州に何度か足を運んだことのあるとの男は義経と面識があった。

また、義仲との戦いにおいても共に戦った戦友でもあった。

その男とは源頼政の孫源有綱である。頼政は以仁王との決起に先立って大和国の豪族たちに協力を呼びかけつながりがある。

それよりも何よりも味方につけるとこれ以上頼もしいという存在が大和国には存在している。その存在とも有綱は深い関係を有している。

前回へ 目次へ 次回へ

その反乱勢力は次は何を企んでいるのだろうか?

そのあたりについて義経は見当をつけることができない。

ただ、義経がとらねばならぬ対応策は決している。

どうしてもせねばならぬこと。

それは都に反乱勢力を入れないことである。

もし、反乱勢力が都を制圧した場合、現在官軍の立場にある鎌倉勢が賊軍に転落することを意味する。

現在の義経の実力では平家のように帝を奉じて都落ちということを実行するのは不可能だからである。

また、賊軍に都を追い落とされるということが起きた場合、日和見の多い武士達の鎌倉からの離反を招きかねない。

とにかく都は死守しなければならない。

今回反乱の火の手を上げた平田家継や平信兼は伊賀伊勢と都の間を頻繁に往来している武士であり

このあたりの地勢に明るい。

義仲との戦いに際しては、義経は彼等と手を組み、彼等の地勢の明るさを生かして勝利を掴んだ。

それだけに、平田家継らの上洛の可能性は義経にとっては大いなる脅威となっている。

もし、反乱勢力が都に向かうとするならばどの路を通るだろうか?

一番の近道は大和国境に近い笠置、木津を通って宇治から都へ向かう路である。

この進路をとられるのが一番恐い。

この進軍だけはどうしてもさせたくない。

この路を封じ込めれば、反乱軍は近江に出て琵琶湖沿いに進軍せざるを得なくなるだろう。

まず、笠置方面に進出させてはならない。

そのためにはどうすればいいのであろうか?

笠置は山城国にあるが大和国にも近い。

大和国の者達で義経らに味方してくれるものはいないだろうか?

大和その地のを思い起こした時、義経はふとある男の顔を思い出した。

その男は現在都にいる。そしてかつて奥州に何度か足を運んだことのあるとの男は義経と面識があった。

また、義仲との戦いにおいても共に戦った戦友でもあった。

その男とは源頼政の孫源有綱である。頼政は以仁王との決起に先立って大和国の豪族たちに協力を呼びかけつながりがある。

それよりも何よりも味方につけるとこれ以上頼もしいという存在が大和国には存在している。その存在とも有綱は深い関係を有している。

前回へ 目次へ 次回へ