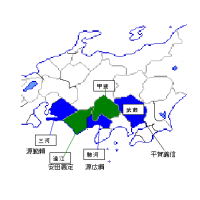

井上光盛を殺害した前後、源頼朝は信濃の住人達の本領安堵を行い彼の地への勢力固めを精力的に行なった。

また、一方で北陸へ比企能員を勧農使として派遣し、かつて木曽義仲の勢力下にあった地域へも積極的に取り込みを始めている。

義仲が滅び、甲斐源氏を押さえ込んだ頼朝はこの時期東国の覇権の強化を望んでいた。

信濃、北陸に手を伸ばす頼朝はかつて甲斐源氏が押さえ込んでいた東海道への勢力浸透を画している。

その方策の一つが国司の任官である。

かつて一条忠頼が威勢を振るっていた駿河には故源三位頼政の縁者源広綱を駿河守にし

異母弟源範頼を三河守に推薦した。

この駿河と三河の間には遠江があるが、その遠江は甲斐源氏安田義定が遠江守として実権をしっかり握っている。

安田義定は頼朝にここのところ接近はしているが、元々頼朝からは独立して挙兵した武家棟梁であるがゆえに

頼朝は安田義定に対しては一定の警戒感を捨てていない。

この時点で頼朝は遠江の両隣の国に自ら推薦して国司を置くことで安田義定を挟撃している形を創った。

ただし三河守源範頼は異母弟であるといっても、安田義定との縁が深く心許せるものではない。

しかし、その一方で三河国に無視しがたい勢力を有する熱田大宮司家とのつながりを範頼が重視しているのも承知している。

とにかく範頼を頼朝の母方熱田大宮司家との縁で縛りつけ、安田義定から引き離し自らの東海道勢力拡大の一翼を担わせるようにしたい、

頼朝はつい半月ほど前にそのように願っていた。

だが、都から随時送られてくる知らせがその頼朝の東海道への思惑を断念させつつあった。

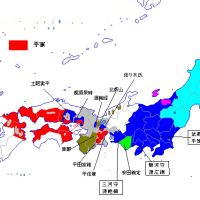

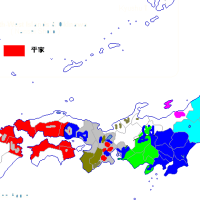

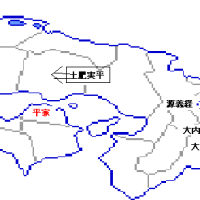

都より西の山陽道に頼朝は梶原景時、土肥実平を派遣して屋島にある平氏と対峙させている。

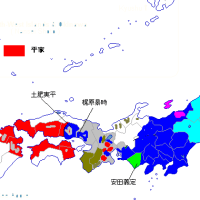

だがここにきて平氏方につく瀬戸内豪族が急増して梶原景時、土肥実平が苦境に追い込まれている。

そこで都にいる義経に畿内の兵を集めて、山陽道の援軍に旅立てという命令を出した。

義経も支度を着々と行なっていた。

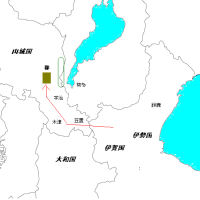

そのようなときに、伊賀伊勢の反乱が起きたのである。しかもその反乱の火の手は中々止みそうに無い。

このような状況では義経に援軍を出させるわけには行かない。

それどころか義経や畿内の御家人たちすら畿内の反乱軍に追い落とされかねない。

畿内を失えば頼朝は再び賊軍に転落する。その転落は頼朝の東国の盟主の地位を奪いかねない。

こうなっては仕方が無い。

福原の平氏討伐、甲斐攻めと出兵続きで疲弊気味の東国武士たちを再び畿内そして西国に送らなければならない。

その指揮官は誰にするか?

頼朝は東国の住人達の本領安堵をし続けなければならない。

東国における頼朝の権威は未だに不安定である。

さらには北に奥州藤原氏が存在する。

頼朝は鎌倉を離れることが出来ない。

やはり頼朝の分身となる大将軍が必要である。

頼朝の代官として大将軍をつとめるのはやはり頼朝の実弟でなければならない。

義経は既に都にいる。

全成は出家者である。

再出兵する東国のもののふたちを指揮できる男は一人しかいない。

頼朝は任地に出発させてばかりの異母弟を再び鎌倉に呼び戻させることにした。

前回へ 目次へ 次回へ

また、一方で北陸へ比企能員を勧農使として派遣し、かつて木曽義仲の勢力下にあった地域へも積極的に取り込みを始めている。

義仲が滅び、甲斐源氏を押さえ込んだ頼朝はこの時期東国の覇権の強化を望んでいた。

信濃、北陸に手を伸ばす頼朝はかつて甲斐源氏が押さえ込んでいた東海道への勢力浸透を画している。

その方策の一つが国司の任官である。

かつて一条忠頼が威勢を振るっていた駿河には故源三位頼政の縁者源広綱を駿河守にし

異母弟源範頼を三河守に推薦した。

この駿河と三河の間には遠江があるが、その遠江は甲斐源氏安田義定が遠江守として実権をしっかり握っている。

安田義定は頼朝にここのところ接近はしているが、元々頼朝からは独立して挙兵した武家棟梁であるがゆえに

頼朝は安田義定に対しては一定の警戒感を捨てていない。

この時点で頼朝は遠江の両隣の国に自ら推薦して国司を置くことで安田義定を挟撃している形を創った。

ただし三河守源範頼は異母弟であるといっても、安田義定との縁が深く心許せるものではない。

しかし、その一方で三河国に無視しがたい勢力を有する熱田大宮司家とのつながりを範頼が重視しているのも承知している。

とにかく範頼を頼朝の母方熱田大宮司家との縁で縛りつけ、安田義定から引き離し自らの東海道勢力拡大の一翼を担わせるようにしたい、

頼朝はつい半月ほど前にそのように願っていた。

だが、都から随時送られてくる知らせがその頼朝の東海道への思惑を断念させつつあった。

都より西の山陽道に頼朝は梶原景時、土肥実平を派遣して屋島にある平氏と対峙させている。

だがここにきて平氏方につく瀬戸内豪族が急増して梶原景時、土肥実平が苦境に追い込まれている。

そこで都にいる義経に畿内の兵を集めて、山陽道の援軍に旅立てという命令を出した。

義経も支度を着々と行なっていた。

そのようなときに、伊賀伊勢の反乱が起きたのである。しかもその反乱の火の手は中々止みそうに無い。

このような状況では義経に援軍を出させるわけには行かない。

それどころか義経や畿内の御家人たちすら畿内の反乱軍に追い落とされかねない。

畿内を失えば頼朝は再び賊軍に転落する。その転落は頼朝の東国の盟主の地位を奪いかねない。

こうなっては仕方が無い。

福原の平氏討伐、甲斐攻めと出兵続きで疲弊気味の東国武士たちを再び畿内そして西国に送らなければならない。

その指揮官は誰にするか?

頼朝は東国の住人達の本領安堵をし続けなければならない。

東国における頼朝の権威は未だに不安定である。

さらには北に奥州藤原氏が存在する。

頼朝は鎌倉を離れることが出来ない。

やはり頼朝の分身となる大将軍が必要である。

頼朝の代官として大将軍をつとめるのはやはり頼朝の実弟でなければならない。

義経は既に都にいる。

全成は出家者である。

再出兵する東国のもののふたちを指揮できる男は一人しかいない。

頼朝は任地に出発させてばかりの異母弟を再び鎌倉に呼び戻させることにした。

前回へ 目次へ 次回へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます