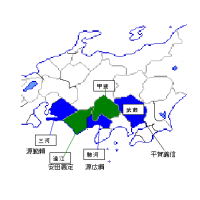

その範頼はようやく任国三河国に到着したばかりだった。

まずは国衙に入ってた。

範頼が三河国衙に入ったのはこれが初めてではない。

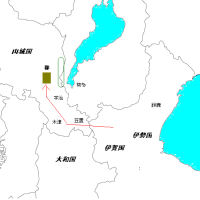

以前に叔父行家が半ば強引に国衙に入り込んでいた頃から何度か上がらせてもらったことがある。

その後行家が三河国を追われてからは範頼は暫く三河に居座って三河国に影響力を強めてはいた。

その後も範頼は三河国衙には何度か足を運んだ。居ついたわけではなかった。

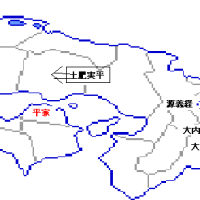

国衙は三河国の東寄りにあるが、範頼はどちらかといえば、西側の額田郡にいることのほうが多かった。

暫くの間三河国衙は主不在だった。

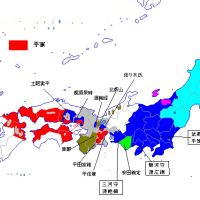

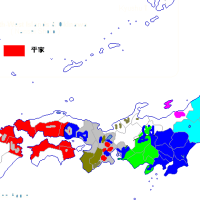

治承寿永の乱勃発時の三河守は平知度だった。

その知度の目代は安田義定と源行家が三河に進出した時に三河国を追われた。

その後正式な三河守が長期間任ぜられなかった。

よって、三河守も目代も数年間不在だった。

その三河国に源範頼が新国守として赴任してきたのである。

国衙に目代ならぬ三河守が現れたのは何十年ぶりのことである。

それにしてもこの国衙の建物には傷み汚れが目立つ。

無理も無い、動乱続きでこの国も大変だったのだから。

範頼はこれからの前途多難を予感した。

一方国衙の役人は全く知らぬ人ばかりではないのは安堵できる。

範頼が三河にいる間に知己になっていた人物も少なくは無い。

国衙の人々は一様に範頼の三河守就任を賀してくれた。

この人々と共にこれから三河国を治めていかねばならない。

範頼は国衙を後にし、国司邸に向かった。

ここは三河守の居館となる公邸であり、範頼夫妻の住居となるところである。

範頼が戻ると国司邸は大掃除の真っ最中であった。

妻の瑠璃が懸命に指示を出して、連れてきた侍女たちと国の女たちと共に片付けホコリを払っているが、あちらこちらから咳の音が止まない。

暮れかかった日差しの中、ホコリが舞い、床のきしむ音が鳴り響く。

この国司邸は国衙以上に荒れ果てていた。

無理も無い。

長いことこの邸は使われていなかったのだから。

国守が国守となっても任国に赴かないしきたりが長年続いていた。

しかもここ数年は正式な国守すらも不在だった。

何十年も使われることの無かったこの国司邸。

ここを住める状態にするのにも暫く時間が掛かりそうだった。

範頼は旅装束を脱ぐとすぐに直垂に着替えた。

ついてきた当麻太郎と吉見次郎も同様にした。

新三河守殿とその郎党は開かなくなった扉の修復を始めた。

その夜範頼一行は在庁官人の邸宅に間借りした。

あの国司邸はまだ寝泊りできる状況ではなったからである。

翌朝は国司としての最初の任務である国一宮詣を行なう。

その支度を妻と供に行なっていた範頼の元に鎌倉から急使が届いた。

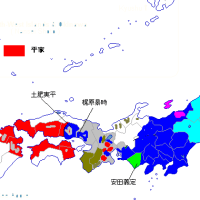

「西国に出陣せよ。その支度の為至急鎌倉に戻られよ。」

そのように書かれた頼朝からの一文を使者は範頼に差出した。

前回へ 目次へ 次回へ

まずは国衙に入ってた。

範頼が三河国衙に入ったのはこれが初めてではない。

以前に叔父行家が半ば強引に国衙に入り込んでいた頃から何度か上がらせてもらったことがある。

その後行家が三河国を追われてからは範頼は暫く三河に居座って三河国に影響力を強めてはいた。

その後も範頼は三河国衙には何度か足を運んだ。居ついたわけではなかった。

国衙は三河国の東寄りにあるが、範頼はどちらかといえば、西側の額田郡にいることのほうが多かった。

暫くの間三河国衙は主不在だった。

治承寿永の乱勃発時の三河守は平知度だった。

その知度の目代は安田義定と源行家が三河に進出した時に三河国を追われた。

その後正式な三河守が長期間任ぜられなかった。

よって、三河守も目代も数年間不在だった。

その三河国に源範頼が新国守として赴任してきたのである。

国衙に目代ならぬ三河守が現れたのは何十年ぶりのことである。

それにしてもこの国衙の建物には傷み汚れが目立つ。

無理も無い、動乱続きでこの国も大変だったのだから。

範頼はこれからの前途多難を予感した。

一方国衙の役人は全く知らぬ人ばかりではないのは安堵できる。

範頼が三河にいる間に知己になっていた人物も少なくは無い。

国衙の人々は一様に範頼の三河守就任を賀してくれた。

この人々と共にこれから三河国を治めていかねばならない。

範頼は国衙を後にし、国司邸に向かった。

ここは三河守の居館となる公邸であり、範頼夫妻の住居となるところである。

範頼が戻ると国司邸は大掃除の真っ最中であった。

妻の瑠璃が懸命に指示を出して、連れてきた侍女たちと国の女たちと共に片付けホコリを払っているが、あちらこちらから咳の音が止まない。

暮れかかった日差しの中、ホコリが舞い、床のきしむ音が鳴り響く。

この国司邸は国衙以上に荒れ果てていた。

無理も無い。

長いことこの邸は使われていなかったのだから。

国守が国守となっても任国に赴かないしきたりが長年続いていた。

しかもここ数年は正式な国守すらも不在だった。

何十年も使われることの無かったこの国司邸。

ここを住める状態にするのにも暫く時間が掛かりそうだった。

範頼は旅装束を脱ぐとすぐに直垂に着替えた。

ついてきた当麻太郎と吉見次郎も同様にした。

新三河守殿とその郎党は開かなくなった扉の修復を始めた。

その夜範頼一行は在庁官人の邸宅に間借りした。

あの国司邸はまだ寝泊りできる状況ではなったからである。

翌朝は国司としての最初の任務である国一宮詣を行なう。

その支度を妻と供に行なっていた範頼の元に鎌倉から急使が届いた。

「西国に出陣せよ。その支度の為至急鎌倉に戻られよ。」

そのように書かれた頼朝からの一文を使者は範頼に差出した。

前回へ 目次へ 次回へ