姉は寝転んでいる範頼の顔を覗き込んだ。

「六郎・・・・」

範頼はぱっと飛び起きた。

「姉上・・・・」

「白湯を持ってきましたよ。」

「ありがとうございます。」

範頼は姉から茶碗をうけとった。

姉の顔を見ると心が落ち着いてきた。

「姉上、やはり私はここにいるのが一番です。」

姉はそんな弟を優しく見つめる。

「姉上だけです。小さい頃から今まで私に何一つ変わらず接してくれたのは・・・」

「・・・・・・」

「高倉の邸は何もかも変わってしまった。紀伊の守殿も、邸の庭木も、何もかも・・・・」

姉はじっと範頼を見つめる。

「あなたは?あなたは何も変わらなかったの?」

姉は弟に不意に問いかける。

範頼はその一言にハッとした。

確かに、自分も変わった。自分はあの頃の自分ではない。

立場も年も・・・

「変わらないものなんて何もないの。大切なのはどのように変わっていくのかでしょ。」

姉は続ける。

「高倉殿のお邸で何があったの?良かったら話してくれない?」

範頼は養父の邸で起きたことを全て姉に話した。

姉はじっと話を聞いていた。

「そうだったの・・・

六郎が戸惑うのも無理はないわね。」

姉は続ける。

「紀伊守殿や乳母殿のことは仕方がないと思ってこれからもお付き合いしていくしかないわね。

あの方々は六郎に近づきたいのは、六郎が三郎の弟だからでしょうけど。

でも、あなたにとって無下にできない人たちよね。何しろ帝の乳母とご側近なのですから。

ただ、そういう人たちは心から信頼してはだめよ。

落ちぶれていたときは見向きもせず、羽振りのいいときだけ近づく人に心を許しては駄目。」

姉はきっとした顔をした。

「私は落ちぶれたとき、今まで親しくしていた人がどんなに人を裏切るかを見てきたわ。

特に、長田忠致、そしてあの伯父上。」

長田忠致はここにいる姉弟の父源義朝が平治の乱で敗れた際、忠致の邸に立ち寄った義朝を謀殺した。義朝を主と仰いでいたにも関わらず。

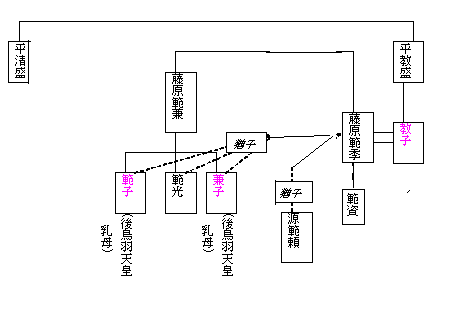

伯父上とは姉の母の兄熱田大宮司藤原範忠。範忠は平治の乱の後、姉の同母弟希義を朝廷に謀反人の身内として差し出した。その為に希義は土佐に流刑となってしまい、二十年後彼の地で命を落とすことになったのである。

前回へ 目次へ 次回へ

「六郎・・・・」

範頼はぱっと飛び起きた。

「姉上・・・・」

「白湯を持ってきましたよ。」

「ありがとうございます。」

範頼は姉から茶碗をうけとった。

姉の顔を見ると心が落ち着いてきた。

「姉上、やはり私はここにいるのが一番です。」

姉はそんな弟を優しく見つめる。

「姉上だけです。小さい頃から今まで私に何一つ変わらず接してくれたのは・・・」

「・・・・・・」

「高倉の邸は何もかも変わってしまった。紀伊の守殿も、邸の庭木も、何もかも・・・・」

姉はじっと範頼を見つめる。

「あなたは?あなたは何も変わらなかったの?」

姉は弟に不意に問いかける。

範頼はその一言にハッとした。

確かに、自分も変わった。自分はあの頃の自分ではない。

立場も年も・・・

「変わらないものなんて何もないの。大切なのはどのように変わっていくのかでしょ。」

姉は続ける。

「高倉殿のお邸で何があったの?良かったら話してくれない?」

範頼は養父の邸で起きたことを全て姉に話した。

姉はじっと話を聞いていた。

「そうだったの・・・

六郎が戸惑うのも無理はないわね。」

姉は続ける。

「紀伊守殿や乳母殿のことは仕方がないと思ってこれからもお付き合いしていくしかないわね。

あの方々は六郎に近づきたいのは、六郎が三郎の弟だからでしょうけど。

でも、あなたにとって無下にできない人たちよね。何しろ帝の乳母とご側近なのですから。

ただ、そういう人たちは心から信頼してはだめよ。

落ちぶれていたときは見向きもせず、羽振りのいいときだけ近づく人に心を許しては駄目。」

姉はきっとした顔をした。

「私は落ちぶれたとき、今まで親しくしていた人がどんなに人を裏切るかを見てきたわ。

特に、長田忠致、そしてあの伯父上。」

長田忠致はここにいる姉弟の父源義朝が平治の乱で敗れた際、忠致の邸に立ち寄った義朝を謀殺した。義朝を主と仰いでいたにも関わらず。

伯父上とは姉の母の兄熱田大宮司藤原範忠。範忠は平治の乱の後、姉の同母弟希義を朝廷に謀反人の身内として差し出した。その為に希義は土佐に流刑となってしまい、二十年後彼の地で命を落とすことになったのである。

前回へ 目次へ 次回へ