1局落ちるとその先がダメとか、

バックアップ電源がないとか、まあこの辺はおいといて。

(あと雑音:誤「ぴゅーん」がおかしいとか:正「ざー」、境界はどーすんだとかもある)

そもそも「日本中に伸ばせんだから」はウソである。

1中継局ごとにノイズが加算されるので、

たぶん数局で「FM音質」ではなくなり、

10局いかずに通信できなくなる。

(カセットのダビングを思い浮かべれば、概ねわかるでしょ)

1982年現在の技術で合法的且つ経済的に可能かを検討してみたが、

「不可能」である。

電電の専用線を使っても、帯域幅がないから高音質にならない。

(自分で線引いちゃあいけないのだ。だからこの場合必殺の漏洩同軸ケーブルも使えない)

光もまだである。(民間の通信事業者が幹線用に引いたのが'85年頃ではなかったかな)

圧縮技術も未熟だからなあ。

糸目を付けずにならば、衛星通信が唯一の手段かもしんないけどね。

(はくほーどーの屋根無しならばこのくらいやるかもな)

とはおもったが、

おれが'82年の技術で且つ衛星とかオカミ系に関わりないように設計してやった。

音声信号は量子化してUHFの空きチャンネルで送ればよい。

帯域幅も十分に取れるから音声信号を圧縮しなくても大丈夫だ。

無論ノイズ問題も解消される。

ついでに多重化もするか。

通信ルートをA系,B系に分ける。

子局の奇数番局はA系、偶数番局はB系を基本とする。

そしてそれぞれの通信チャンネルに1,2を作る。

だから通信波は都合4波使う。

子局は今までの設計より倍に増やす(既設が100局なので都合200局だな)。

各局がカヴァーする範囲は半分にしよう。

無論各局は蓄電池によるDC電源も持つ。

DC電源は松下に限る。蓄電池は当然に建設症仕様アルカリ1.5Vを使う。

今親局から、

・放送電波76.3MHz

・A1通信電波

・B1通信電波

を送信する。

子局1番は

・A1通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A2通信電波

を送信する。

子局2番は

・B1通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・B2通信電波

を送信する。

子局3番は、1番の送信した

・A2通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A1通信電波

を送信する。

子局4番は、2番の送信した

・B2通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・B1通信電波

を送信する。

子局5番は、3番の送信した

・A1通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A2通信電波

を送信する。

以後繰り返しである。

通信電波には、アラームものせる。

例えばAC断のとき、BATT運用して、そのアラームを通信信号にのせる。

終端局からは、電電専用線でデータを親局に返せばよい。

(途中局からも返すと更に好ましい)

さらに自動復旧。

例えば今

子局3番がダウンしたとする。

子局5番は、子局3番からの

・A2通信電波

を受信できないから、自局は子局2番が送信した

・B2通信電波

を自動的に受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A2通信電波

を送信する。

その信号には「子局3番」がダウンした旨の信号をのせる。

終端局には「子局3番ダウン」が伝わるので、

これを専用線で親局に上げる。

親局で監視していれば、障害に対応できる。

(各子局の送信出力もコントロールし、障害局のサービスエリアをカヴァーするとさらに好ましい)

これならば電源,信号も多重化されているから、1局障害されても全システム断にならない。

障害局もすぐにわかるし、

当該障害局のサービスエリアをカヴァーすることさえ可能となる。

こんなんでどーかな。

'82年の技術でできることはおれがうけあうよ。

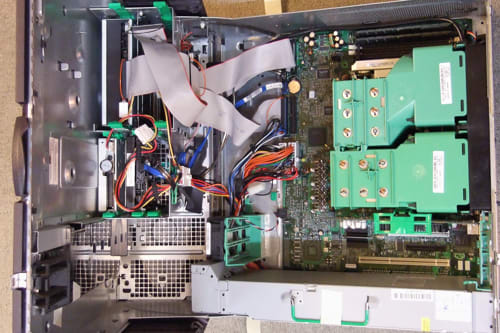

1局がラックサイズ(箪笥より大きい)になり、

総システム(親局+子局100局×2)でうん十億円、年間保守料うん千万円かかるけどね。

まあ、Kiwiが「こいき」の宣伝をしてお金もらえばそのくらい出るだろ。

バックアップ電源がないとか、まあこの辺はおいといて。

(あと雑音:誤「ぴゅーん」がおかしいとか:正「ざー」、境界はどーすんだとかもある)

そもそも「日本中に伸ばせんだから」はウソである。

1中継局ごとにノイズが加算されるので、

たぶん数局で「FM音質」ではなくなり、

10局いかずに通信できなくなる。

(カセットのダビングを思い浮かべれば、概ねわかるでしょ)

1982年現在の技術で合法的且つ経済的に可能かを検討してみたが、

「不可能」である。

電電の専用線を使っても、帯域幅がないから高音質にならない。

(自分で線引いちゃあいけないのだ。だからこの場合必殺の漏洩同軸ケーブルも使えない)

光もまだである。(民間の通信事業者が幹線用に引いたのが'85年頃ではなかったかな)

圧縮技術も未熟だからなあ。

糸目を付けずにならば、衛星通信が唯一の手段かもしんないけどね。

(はくほーどーの屋根無しならばこのくらいやるかもな)

とはおもったが、

おれが'82年の技術で且つ衛星とかオカミ系に関わりないように設計してやった。

音声信号は量子化してUHFの空きチャンネルで送ればよい。

帯域幅も十分に取れるから音声信号を圧縮しなくても大丈夫だ。

無論ノイズ問題も解消される。

ついでに多重化もするか。

通信ルートをA系,B系に分ける。

子局の奇数番局はA系、偶数番局はB系を基本とする。

そしてそれぞれの通信チャンネルに1,2を作る。

だから通信波は都合4波使う。

子局は今までの設計より倍に増やす(既設が100局なので都合200局だな)。

各局がカヴァーする範囲は半分にしよう。

無論各局は蓄電池によるDC電源も持つ。

DC電源は松下に限る。蓄電池は当然に建設症仕様アルカリ1.5Vを使う。

今親局から、

・放送電波76.3MHz

・A1通信電波

・B1通信電波

を送信する。

子局1番は

・A1通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A2通信電波

を送信する。

子局2番は

・B1通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・B2通信電波

を送信する。

子局3番は、1番の送信した

・A2通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A1通信電波

を送信する。

子局4番は、2番の送信した

・B2通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・B1通信電波

を送信する。

子局5番は、3番の送信した

・A1通信電波

を受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A2通信電波

を送信する。

以後繰り返しである。

通信電波には、アラームものせる。

例えばAC断のとき、BATT運用して、そのアラームを通信信号にのせる。

終端局からは、電電専用線でデータを親局に返せばよい。

(途中局からも返すと更に好ましい)

さらに自動復旧。

例えば今

子局3番がダウンしたとする。

子局5番は、子局3番からの

・A2通信電波

を受信できないから、自局は子局2番が送信した

・B2通信電波

を自動的に受信、復号して

・放送電波76.3MHz

を送信するとともに、

・A2通信電波

を送信する。

その信号には「子局3番」がダウンした旨の信号をのせる。

終端局には「子局3番ダウン」が伝わるので、

これを専用線で親局に上げる。

親局で監視していれば、障害に対応できる。

(各子局の送信出力もコントロールし、障害局のサービスエリアをカヴァーするとさらに好ましい)

これならば電源,信号も多重化されているから、1局障害されても全システム断にならない。

障害局もすぐにわかるし、

当該障害局のサービスエリアをカヴァーすることさえ可能となる。

こんなんでどーかな。

'82年の技術でできることはおれがうけあうよ。

1局がラックサイズ(箪笥より大きい)になり、

総システム(親局+子局100局×2)でうん十億円、年間保守料うん千万円かかるけどね。

まあ、Kiwiが「こいき」の宣伝をしてお金もらえばそのくらい出るだろ。