2015年9月21日(月)

新札幌駅周辺をフラついてみましょう→

サンピアザ水族館→

ショッピングセンター「サンピアザ」内にある水族館。

規模は小さいようですが、流氷の天使・クリオネや幻の魚・イトウが見られたり、カワウソと触れ合ったりできるなど、それなりに楽しめそう。

↓水族館の目の前は「札幌市青少年科学館」

外見や名前からして冴えないハコものなんだろうなと思いましたが、なかなかどうして、親子連れがゾロゾロと出てくる。

ここのサイトを見るとプラネタリウムをはじめとする様々な展示物があって、ここも大人でも楽しめそう。

でもこの日は博物館巡りで時間をおおいに費やしてしまったので、これらは残念ながらパス。

駅構内の飲食店街→

食堂の看板が昭和っぽくてよい。

↓〔44〕北海道札幌市厚別(あつべつ)区役所

アイヌ語「アツペツ」=オヒョウ樹皮のある川に由来で、厚司織(あつしおり)とは、オヒョウ樹皮から採れる糸で織ったアイヌ民族の織物の一つ。平成元年に白石(しろいし)区から分区。

以前から千歳線に乗っていて気になったものがあったので、それがある所らしきへ行ってみる。

高架線を札幌駅方向にひたすら歩く→

↓その気になるものはここら辺にあったんだけどなあ。

見当たりません・・・。

近所の人に聞いてみたら「(写真左の)今工事している建物にあったんですけどねえ」。

工事が終わったらまた見られるのかなと思ったら、「前の所有者は売っちゃったからそれはないね。時計がなくても時間がすぐに分かって便利だったんだけど・・・」。

間近で見たかったのはニセ時計台。幻となってしまって、これこそ本当にガッカリな名所となってしまったわ・・・。因みに「北海道ファンマガジン」には在りし日の姿がありましたので載せておきます。

↓ガッカリ感がハンパない状態で駅に戻り、電車に乗ります。

野幌(のっぽろ)原生林→

昭和27(1952)年に特別天然記念物の指定を受けるも翌々年の洞爺丸台風で壊滅状態となり、さらに風害・病虫害などで回復不可能、以後徐々に指定が解除される。

この日行った「北海道開拓の村」は元々この原生林だった所。

↓北広島市の北広島駅

アーチ型屋根の下は「エルフィンパーク交流広場」といい、寒冷地北海道にふさわしい建物となっております。

左、「きたひろ まいピー」という、モチーフを赤毛米としたゆるキャラ。髪はちょっぴりしかないけど一応女のコという設定で、今年のゆるキャラグランプリでは総合73位。

赤毛米とは、中山久蔵さんという人が北海道では適さないとみられていた米作りに果敢に挑んで成功させた水稲の品種。謂わば北海道米の先祖。

因みに市のイメージマスコットは何故だかエルフィンだったりする。

右、札幌農学校教頭・クラーク博士だよな? あれっ?、何でここ?

確かに博士の像は札幌市の北海道大学や羊ヶ丘展望台にあるけど、パネルにもある彼の有名な言葉「Boys、be ambitious!」はここ北広島市の旧島松駅逓所で発したものでした。

知らんかったわ。像があるゆえ、てっきり札幌での言葉かと思ってました。

道道46号線・広島本通→

(中国の)広島に来たような感じ。

それもその筈、明治17(1884)年に広島県から25戸103人が移住し開拓されたのが始まり。

平成8年9月1日に市制を施行し、「広島町」から一旦「広島市」となるも即日「北広島市」に改称。

↓ここにも天使が舞い降りてきておりますわ。

この区画には「社会福祉法人聖母会」が運営しているらしい児童養護施設やら教会やらが固まっている。いい名前の幼稚園じゃないか。どうやら北海道の人はかなり天使がお好きなよう。

教会敷地内の像→

↓交差点の中を悠然と歩く認知症の爺さん。

車は避けてくれましたが、これで撥ねてしまったら寧ろ車の方がお気の毒な気がする。

(547)北海道北広島市役所→

6万人にちょっと届かない位の人口の札幌のベッドタウン「きたひろ」。

私の近所の道産子も使っていましたが、現地の人は北広島市を「きたひろ」と言います。

↓札幌市・桑園に行き、極楽湯で汗を流したり晩酌したりとまさに極楽気分に浸ってから、あの夜行列車に乗るため札幌駅に歩いて行きます。

にほんブログ村

にほんブログ村  街並み巡り ブログランキングへ

街並み巡り ブログランキングへ

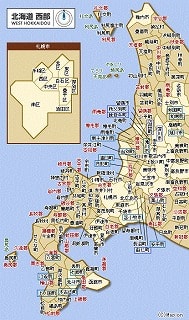

参考・カッコしてあるのはこれまで行った所→

新札幌駅周辺をフラついてみましょう→

サンピアザ水族館→

ショッピングセンター「サンピアザ」内にある水族館。

規模は小さいようですが、流氷の天使・クリオネや幻の魚・イトウが見られたり、カワウソと触れ合ったりできるなど、それなりに楽しめそう。

↓水族館の目の前は「札幌市青少年科学館」

外見や名前からして冴えないハコものなんだろうなと思いましたが、なかなかどうして、親子連れがゾロゾロと出てくる。

ここのサイトを見るとプラネタリウムをはじめとする様々な展示物があって、ここも大人でも楽しめそう。

でもこの日は博物館巡りで時間をおおいに費やしてしまったので、これらは残念ながらパス。

駅構内の飲食店街→

食堂の看板が昭和っぽくてよい。

↓〔44〕北海道札幌市厚別(あつべつ)区役所

アイヌ語「アツペツ」=オヒョウ樹皮のある川に由来で、厚司織(あつしおり)とは、オヒョウ樹皮から採れる糸で織ったアイヌ民族の織物の一つ。平成元年に白石(しろいし)区から分区。

以前から千歳線に乗っていて気になったものがあったので、それがある所らしきへ行ってみる。

高架線を札幌駅方向にひたすら歩く→

↓その気になるものはここら辺にあったんだけどなあ。

見当たりません・・・。

近所の人に聞いてみたら「(写真左の)今工事している建物にあったんですけどねえ」。

工事が終わったらまた見られるのかなと思ったら、「前の所有者は売っちゃったからそれはないね。時計がなくても時間がすぐに分かって便利だったんだけど・・・」。

間近で見たかったのはニセ時計台。幻となってしまって、これこそ本当にガッカリな名所となってしまったわ・・・。因みに「北海道ファンマガジン」には在りし日の姿がありましたので載せておきます。

↓ガッカリ感がハンパない状態で駅に戻り、電車に乗ります。

野幌(のっぽろ)原生林→

昭和27(1952)年に特別天然記念物の指定を受けるも翌々年の洞爺丸台風で壊滅状態となり、さらに風害・病虫害などで回復不可能、以後徐々に指定が解除される。

この日行った「北海道開拓の村」は元々この原生林だった所。

↓北広島市の北広島駅

アーチ型屋根の下は「エルフィンパーク交流広場」といい、寒冷地北海道にふさわしい建物となっております。

左、「きたひろ まいピー」という、モチーフを赤毛米としたゆるキャラ。髪はちょっぴりしかないけど一応女のコという設定で、今年のゆるキャラグランプリでは総合73位。

赤毛米とは、中山久蔵さんという人が北海道では適さないとみられていた米作りに果敢に挑んで成功させた水稲の品種。謂わば北海道米の先祖。

因みに市のイメージマスコットは何故だかエルフィンだったりする。

右、札幌農学校教頭・クラーク博士だよな? あれっ?、何でここ?

確かに博士の像は札幌市の北海道大学や羊ヶ丘展望台にあるけど、パネルにもある彼の有名な言葉「Boys、be ambitious!」はここ北広島市の旧島松駅逓所で発したものでした。

知らんかったわ。像があるゆえ、てっきり札幌での言葉かと思ってました。

道道46号線・広島本通→

(中国の)広島に来たような感じ。

それもその筈、明治17(1884)年に広島県から25戸103人が移住し開拓されたのが始まり。

平成8年9月1日に市制を施行し、「広島町」から一旦「広島市」となるも即日「北広島市」に改称。

↓ここにも天使が舞い降りてきておりますわ。

この区画には「社会福祉法人聖母会」が運営しているらしい児童養護施設やら教会やらが固まっている。いい名前の幼稚園じゃないか。どうやら北海道の人はかなり天使がお好きなよう。

教会敷地内の像→

↓交差点の中を悠然と歩く

車は避けてくれましたが、これで撥ねてしまったら寧ろ車の方がお気の毒な気がする。

(547)北海道北広島市役所→

6万人にちょっと届かない位の人口の札幌のベッドタウン「きたひろ」。

私の近所の道産子も使っていましたが、現地の人は北広島市を「きたひろ」と言います。

↓札幌市・桑園に行き、極楽湯で汗を流したり晩酌したりとまさに極楽気分に浸ってから、あの夜行列車に乗るため札幌駅に歩いて行きます。

参考・カッコしてあるのはこれまで行った所→