夕闇の街をリッカルディ宮へ向った。

筈なのだが、何を勘違いしたのかひどく遠回り、夜道は暮れないと言うものの、閉館時間もあって、「どうして?」とご機嫌斜め。

何も、「何も間違おうと思うて・・・、メディチやリッカルディやパッツィ、おまけに、ヴェッキオ、ピッティと紛らわしいやろ? 」と弁明すれど、「別に!」とにべもない。

経済的な困窮から不満を募らせた労働者の蜂起と、政策運営に不満を持つアルビッツィ家が手を結んだチョンピの乱。

経済的な困窮から不満を募らせた労働者の蜂起と、政策運営に不満を持つアルビッツィ家が手を結んだチョンピの乱。

世間の妬み嫉みを痛感、<職住を結ぶ回廊>まで拵えたというコジモさん、わざと簡素に建てたリッカルディ宮に、フィリッポ・リッピの傑作、「マドンナ」はある。

時間も遅く殆ど人がいない3階の展示室、「マドンナさんは何処かいな?」ときょろきょろしていたら、色鮮やかなマドンナ(写真上)がガラス板の向こうに展示してあるのが目に入った。

が、余りにも色鮮やかで、「レプリカじゃないの?」と疑ってしまった。

館員に訊くと、件の絵を指し、「これがマドンナよ」と教えてくれたが、俄かに信じ難く絶句、どうも、修復された直後のよう。

彼の「<聖母子と二天使>」(ウフィツィ美術館蔵)に比べればマイナーだが、実に素晴らしく、上半身に薄絹を纏う幼子イエスが母マリアに甘える様子を、見事に切り取っている。

その後、探し回ってようやく辿りついたのがマギの礼拝堂。

その後、探し回ってようやく辿りついたのがマギの礼拝堂。

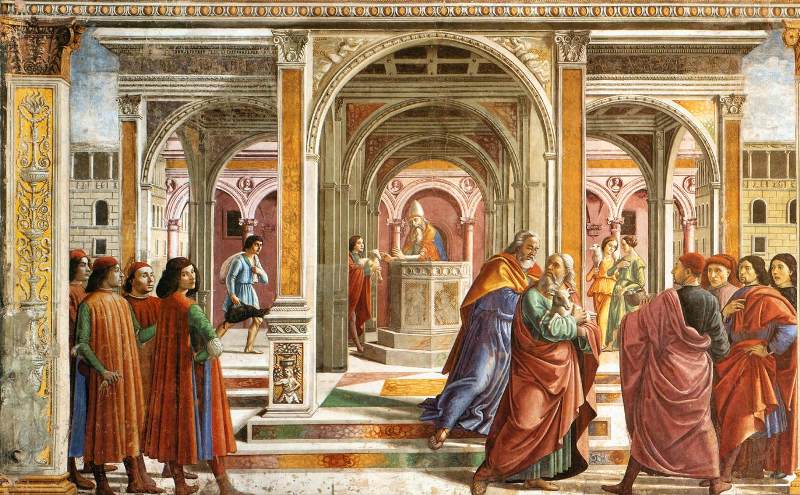

<マギ>とは、イエスが誕生したとき東方から訪れ祝福と贈物をした三博士のこと。

その「東方三博士の礼拝」の場面が描かれていて、作中にメディチ家の人々が登場している。

15世紀、コジモの努力により、ギリシャ正教とローマ教会の統一公会議がフィレンツェで行われた。

ゴッツォリ描くこの画は、その会議を記念して礼拝堂の周りの壁に描かれた。

狭い礼拝堂(写真下)の四囲にフレスコ画とは思えないような丹念な筆使いで、修復を終えたばかりなのか色彩豊かに描かれていた。

ふたりだけの礼拝堂、飽きるほど?眺めた。

ところで、<ブランカッチ礼拝堂>同様、今はここも15人単位で僅か15分間の入替制、しかも有料と聞く。

聊か長すぎたとも思う<フィレンツェの旅>、そろそろ終わりに近づいてきた。

Peter & Catherine’s Travel Tour No.381

に、「

に、「