今回は主にジオン系・ザフト量産系モビルスーツに使用されているモノアイの比較的手軽なディテールアップについて取り上げます。「HGUCシャア専用ゲルググ」の記事とあわせてお読みください。

実はウェーブの「Hアイズ」を使ったディテールアップって、あまり好きじゃなかったんですよ。模型雑誌の作例を見てもモノアイシールドがなくてカメラがむき出しになっていたり、モノアイシールドの上からHアイズが貼ってあって出目金になっていたりするものが多かったですから…。

この認識が変わったのは、とあるサイトの製作記事を見てからです。残念ながら今はそのサイトを探し当てることができなくなっていますが、Hアイズにコトブキヤの丸ノズルを組み合わせた、とても美しい仕上がりでした。

ただ、Hアイズの接着にエポキシ系接着剤を使用したり、Hアイズの着色に現在は生産されていない「分離したら上澄みが蛍光クリアーカラーになる旧版のMr.カラーの蛍光色」が使われていたりと、マネするのはけっこう大変だなぁと思いました。筆者はエポキシ系接着剤のニオイが苦手です。必ず気泡も入れてしまいますし…。

そこで、HGUCアッシマー製作時に「なんとかあの雰囲気のモノアイを再現できないものか」と考え、たどり着いたのが以下の方法です。他の人の作り方とかぶっている部分も多いかもしれませんが、筆者の場合はこんな感じです。

HGUCシャア専用ゲルググ製作時にモノアイシールドの再現方法を考え付いたので、完成度アップです。

では、解説に入ります。

実験台になってもらうのは、たまたま通りがかった老舗の模型屋さんで半額セールになっていた1/100ザクウォーリア(以下、「ザクヲ」)です。大ボリュームのお買い得キットが半額なんて…(喜)。

このキット、1/144HGが発売された時にすでにモノアイ可動式だったので、「1/100は透明パーツで再現かな♪」と期待していたのですが、HGと同じ構造でした…OTL

「うがぁ~!MGのF2ザクから流用してやる~!!」と思ったものですが、流用するには高すぎるし、サイズも違うようなのであきらめました。

ムダ話はさておき、キット付属のモノアイシールの直径をノギスで測ってみると…

約3.3ミリでした。これは困った! 今から紹介する方法は半端な数字には対応しないんじゃよ~(汗)。

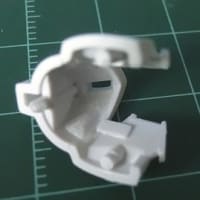

とりあえずディテールアップ用のパーツを取り出します。

用意するもの

*ウェーブ「Hアイズ」の欲しいサイズと色のモノ

*コトブキヤ「丸ノズル」(サイズは外径2・3・4・5・6ミリが入っています。内径は外形マイナス1ミリぐらいです)

*ラピーテープ(文房具店などで入手可能なメタリックテープ。いろんな色が出ていますが、裏面の銀色部分を使用するのでどれでもOK)

*両面テープ(出来るだけ長持ちする品質の良いもの)

*耐水ペーパー(1500番・400番)

*コピー用紙(1枚)

*デザインナイフ

*ピンバイス(ドリル刃:1ミリ・2ミリ・3ミリ)

あれば便利なモノ……ノギス、定規、綿棒、ガムテープ

ピンバイスが必要なのがネックですねぇ(汗)。けっこう値が張りますが、持っていない方は、レベルアップのためにはあると便利なアイテムですので頑張ってみてください(←いまだに安いニッパー使ってるアンタが言うな!)。ドリル刃はホームセンターで購入すると安くあがる可能性があります(セットになっているものもあります)。

3.3ミリは不可能ですので、作り置きしていたHアイズ4ミリ+丸ノズル5ミリのモノアイを当ててみます。

いくらなんでもデカ過ぎる! これではまるでデュラッへ(「銀河漂流バイファム」の敵メカ)です(汗)。3ミリにしようっと…。

Hアイズには3.5ミリ径がありますし、コトブキヤの丸モールド(?)の中には内径3.5ミリのものもあったような気がしますが、手元に無いのであきらめました。

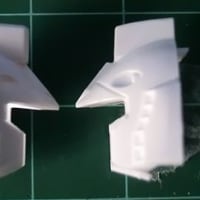

丸ノズル4ミリとHアイズピンク3ミリを切り出しました。パーツに傷が付かないように慎重に、ゲート部分はカッティングマットなどの上にパーツを置いて、デザインナイフで押し切るように切ります。切り残しのないように…。

Hアイズの裏側には「ヒケ」と呼ばれる凹みがあります。これがあると裏面にラピーテープを貼った時の仕上がりが変になります。これを耐水ペーパーでなくします。

1500番の耐水ペーパーの上にHアイズを置いて、指先でグルグルと動かします。そうすると裏面がほぼ均一に削れます。厳密には均一ではないので、時々Hアイズの向きを変えると良いです。

削っていると、裏面がツヤ消しになって、凹みが小さくなっていきます。凹みがなくなったら完了です。

裏面がツヤ消しになってしまったので、コピー用紙などの紙の上にHアイズを置き、さっきと同じようにグルグルと紙の上を滑らせます。

これでツヤがかなり復活します。ラピーテープに貼り付けるとピカピカになりますので、これで十分です。コンパウンドを使って磨くとラピーテープが貼り付かなくなる恐れがありますので、避けましょう。

前半はここまでです。前・後編の予定ですが、今後のボリュームによっては前・中・後編に分けるかもしれません。ゲルググの記事が遅れ気味になりますが、記事のボリュームを多くしないと伝えられないこともありますので、しばらくこちらの記事にお付き合いくださいね。

実はウェーブの「Hアイズ」を使ったディテールアップって、あまり好きじゃなかったんですよ。模型雑誌の作例を見てもモノアイシールドがなくてカメラがむき出しになっていたり、モノアイシールドの上からHアイズが貼ってあって出目金になっていたりするものが多かったですから…。

この認識が変わったのは、とあるサイトの製作記事を見てからです。残念ながら今はそのサイトを探し当てることができなくなっていますが、Hアイズにコトブキヤの丸ノズルを組み合わせた、とても美しい仕上がりでした。

ただ、Hアイズの接着にエポキシ系接着剤を使用したり、Hアイズの着色に現在は生産されていない「分離したら上澄みが蛍光クリアーカラーになる旧版のMr.カラーの蛍光色」が使われていたりと、マネするのはけっこう大変だなぁと思いました。筆者はエポキシ系接着剤のニオイが苦手です。必ず気泡も入れてしまいますし…。

そこで、HGUCアッシマー製作時に「なんとかあの雰囲気のモノアイを再現できないものか」と考え、たどり着いたのが以下の方法です。他の人の作り方とかぶっている部分も多いかもしれませんが、筆者の場合はこんな感じです。

HGUCシャア専用ゲルググ製作時にモノアイシールドの再現方法を考え付いたので、完成度アップです。

では、解説に入ります。

実験台になってもらうのは、たまたま通りがかった老舗の模型屋さんで半額セールになっていた1/100ザクウォーリア(以下、「ザクヲ」)です。大ボリュームのお買い得キットが半額なんて…(喜)。

このキット、1/144HGが発売された時にすでにモノアイ可動式だったので、「1/100は透明パーツで再現かな♪」と期待していたのですが、HGと同じ構造でした…OTL

「うがぁ~!MGのF2ザクから流用してやる~!!」と思ったものですが、流用するには高すぎるし、サイズも違うようなのであきらめました。

ムダ話はさておき、キット付属のモノアイシールの直径をノギスで測ってみると…

約3.3ミリでした。これは困った! 今から紹介する方法は半端な数字には対応しないんじゃよ~(汗)。

とりあえずディテールアップ用のパーツを取り出します。

用意するもの

*ウェーブ「Hアイズ」の欲しいサイズと色のモノ

*コトブキヤ「丸ノズル」(サイズは外径2・3・4・5・6ミリが入っています。内径は外形マイナス1ミリぐらいです)

*ラピーテープ(文房具店などで入手可能なメタリックテープ。いろんな色が出ていますが、裏面の銀色部分を使用するのでどれでもOK)

*両面テープ(出来るだけ長持ちする品質の良いもの)

*耐水ペーパー(1500番・400番)

*コピー用紙(1枚)

*デザインナイフ

*ピンバイス(ドリル刃:1ミリ・2ミリ・3ミリ)

あれば便利なモノ……ノギス、定規、綿棒、ガムテープ

ピンバイスが必要なのがネックですねぇ(汗)。けっこう値が張りますが、持っていない方は、レベルアップのためにはあると便利なアイテムですので頑張ってみてください(←いまだに安いニッパー使ってるアンタが言うな!)。ドリル刃はホームセンターで購入すると安くあがる可能性があります(セットになっているものもあります)。

3.3ミリは不可能ですので、作り置きしていたHアイズ4ミリ+丸ノズル5ミリのモノアイを当ててみます。

いくらなんでもデカ過ぎる! これではまるでデュラッへ(「銀河漂流バイファム」の敵メカ)です(汗)。3ミリにしようっと…。

Hアイズには3.5ミリ径がありますし、コトブキヤの丸モールド(?)の中には内径3.5ミリのものもあったような気がしますが、手元に無いのであきらめました。

丸ノズル4ミリとHアイズピンク3ミリを切り出しました。パーツに傷が付かないように慎重に、ゲート部分はカッティングマットなどの上にパーツを置いて、デザインナイフで押し切るように切ります。切り残しのないように…。

Hアイズの裏側には「ヒケ」と呼ばれる凹みがあります。これがあると裏面にラピーテープを貼った時の仕上がりが変になります。これを耐水ペーパーでなくします。

1500番の耐水ペーパーの上にHアイズを置いて、指先でグルグルと動かします。そうすると裏面がほぼ均一に削れます。厳密には均一ではないので、時々Hアイズの向きを変えると良いです。

削っていると、裏面がツヤ消しになって、凹みが小さくなっていきます。凹みがなくなったら完了です。

裏面がツヤ消しになってしまったので、コピー用紙などの紙の上にHアイズを置き、さっきと同じようにグルグルと紙の上を滑らせます。

これでツヤがかなり復活します。ラピーテープに貼り付けるとピカピカになりますので、これで十分です。コンパウンドを使って磨くとラピーテープが貼り付かなくなる恐れがありますので、避けましょう。

前半はここまでです。前・後編の予定ですが、今後のボリュームによっては前・中・後編に分けるかもしれません。ゲルググの記事が遅れ気味になりますが、記事のボリュームを多くしないと伝えられないこともありますので、しばらくこちらの記事にお付き合いくださいね。

出来るだけ読者の皆さんが手軽に出来る改修を考えていきたいと思いますが、時々暴走するかも(汗)。まあ、やる気の暴走ということで、その辺は大目に見てくださいね(笑)。手の改修はちょっと暴走気味かも…(汗)。近日中に公開しますので、お楽しみに!

これからもコメントお願いします!

うわぁ、これは良いパーツですねぇ。モールド細かくてメタリックな輝きがあって、レンズをはめ込んだ時の奥行き感もあって…。これで3個入り75円(750円?)ですか~!

でもこういうパーツって、どんどん普及してほしいです。なぜなら、こういう市販パーツが良い刺激になって、バンダイさんが改良を重ねてくれることが期待できるんですからねぇ!

(ーー;)まま、まさか…定価800円で行きつけのお店が756円で陳列していたのです、サイズは3、3.5、4、5、6mmの5種類でした。

Hアイズの4mmが無加工で取り付けられましたョ~♪(外れなくなりましたが 汗)

http://www.geocities.jp/nezumi20jp/pluswave.jpg

当方ザクは後2機作るだけなのでよろしければ1個差し上げますけどどーでしょう?