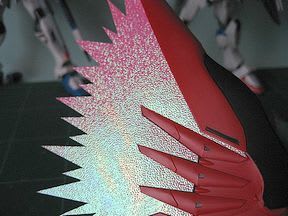

今回はポテチンさんからのリクエスト、「切り紙工作で『光の翼』を再現!」の型紙の採寸についての補足です。光の翼に関しては、かなり情報量を圧縮して(というか切り詰めて)お送りしたので、説明不足になっているなぁと思っていました。特にパーツの形状に合わせて型紙を作るところは写真1枚分ぐらいしか用意していなかったので、「やっぱり分かりにくかったなぁ…(汗)」と反省しています。

それでは、型紙の作り方について、詳しく説明いたします。

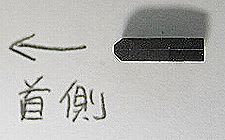

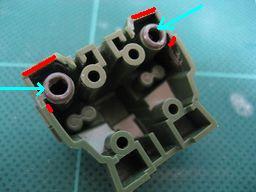

実験台になってもらったのは、ストフリvsデスティニーの時にゲスト出演のHGシグーです。シグーは光の翼を持たない機体ですが、ウイングの部分がちょうど良かったので出てきてもらいました。

ウイング内部にスラスターノズルがあって、意外と複雑な形になっています。

プラモのパーツの外形を紙に写し取ろうとしても、パーツが立体であったりペンの太さがジャマになったりするので、うまく写すことは出来ません。でも、アバウトで良いのでとりあえず写してみます。

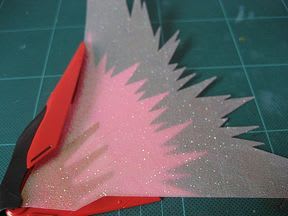

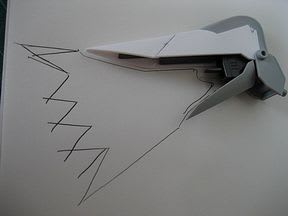

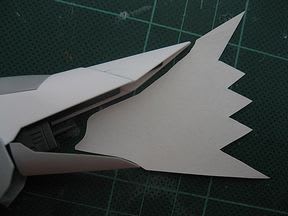

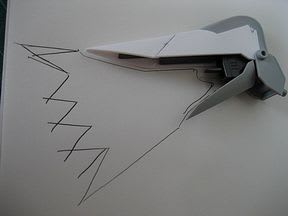

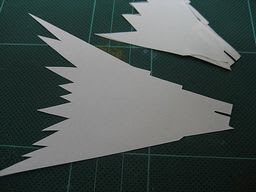

コピー用紙に適当に写し取るとこんな感じです。写真左側のギザギザは、光の翼の端の部分を適当に描いたモノです。この時点では形は本番用ではなく、ダミーです。

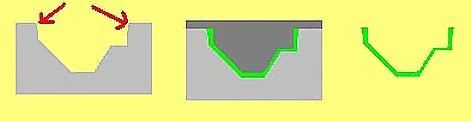

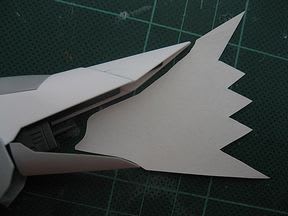

とりあえずハサミやカッターで線の通りに切り抜きます。この時点では、ウイングと型紙はぜんぜん合っていません。特にノズル付近は…(汗)。

型紙の、パーツと接するべき部分を補っていくのですが、作業しやすいように型紙をパーツにマスキングテープで固定します。固定するポジションは、光の翼のどの部分にするかで違ってきます(光の翼の中心部分にするならウイングの厚みの中央に、外側の透明な部分を作る場合は、片面のウイングのパーツの裏側に…説明しにくいですが、何となく分かります?)。

これから行う作業は細かい作業になります。マスキングテープで固定するのは、自分の利き手で作業しやすい向きの逆の面を使うと良いでしょう。

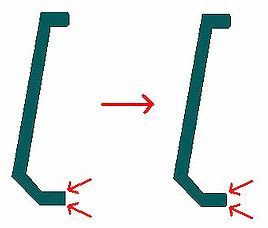

コピー用紙に両面テープを長めに切って貼り、カッターで両面テープ付きコピー用紙を3ミリ幅ぐらいの帯状に切ります。何本か用意しましょう。

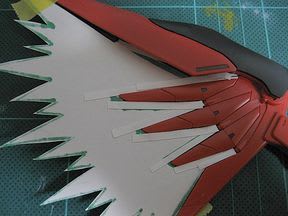

帯状の両面テープ付きコピー用紙を適当な長さに切って、型紙の足りない部分を補っていきます。出来るだけパーツに沿って貼っていきましょう。この作業を丁寧に行うと、高い精度の型紙が出来ますよ!

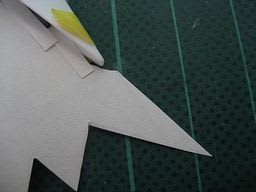

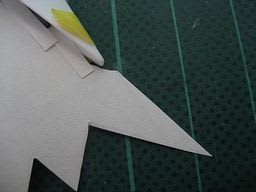

ウイングの先端から型紙がはみ出しています。こういう場合は、都合が良くなるように型紙を切ってしまいましょう。

ウイングから光の翼が放出されているように見えるよう、つじつまを合わせます。

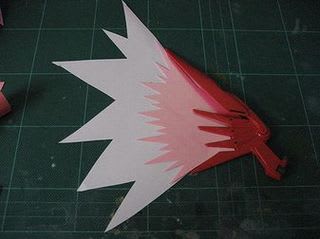

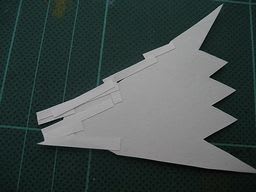

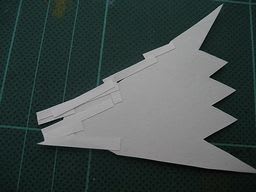

ウイングから型紙を外すとこんな感じです。

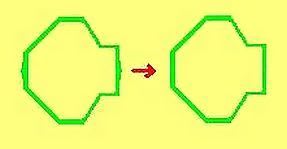

別のコピー用紙に本番用の光の翼の端のギザギザを描き、先に作った型紙と合わせます。型紙には帯状の両面テープが付いていますので、コピー用紙に固定できます。この型紙の、ウイングとの接点部分と本番用のギザギザを合成するのです。

型紙の、ウイングとの接点部分の通りにコピー用紙をカッターで切り抜いていきます。

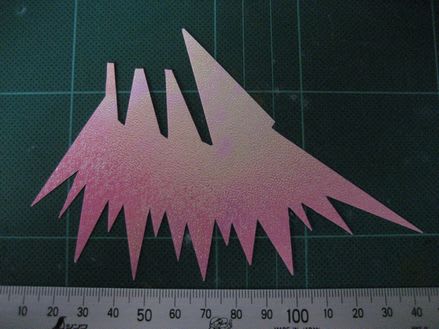

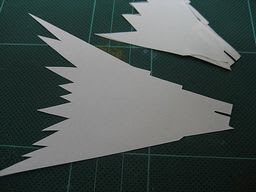

ウイングのパーツに合わせて作った型紙と本番用のギザギザが合成され、1枚の型紙になりました。

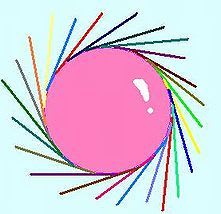

ウイングにピッタリの型紙が出来ました。とりあえずピンクに塗ってあります(笑)。オーロラ折り紙などに型紙を乗せて切る時は、型紙を暗い色に塗っておいた方が見やすいと思います。

小ウイングの先端部分との合わせがかなり甘いですが、ノズルの部分はキッチリ合っているのが分かると思います。

この方法が基本になりますが、複数の部分に分けた型紙を合成する方法をうまく使うと、いろんな型紙が作れると思います。例えば、デスティニーのウイングの開き角度を変えたものも作れますよ!

今回の記事がポテチンさんが知りたかった部分かどうかはあまり自信がないのですが、参考にしてみてくださいね!

今後も記事の中で分かりにくい部分がある場合、コメント欄でリクエストしていただければ、記事やコメントでお答えしますので、よろしくお願いします!

それでは、型紙の作り方について、詳しく説明いたします。

実験台になってもらったのは、ストフリvsデスティニーの時にゲスト出演のHGシグーです。シグーは光の翼を持たない機体ですが、ウイングの部分がちょうど良かったので出てきてもらいました。

ウイング内部にスラスターノズルがあって、意外と複雑な形になっています。

プラモのパーツの外形を紙に写し取ろうとしても、パーツが立体であったりペンの太さがジャマになったりするので、うまく写すことは出来ません。でも、アバウトで良いのでとりあえず写してみます。

コピー用紙に適当に写し取るとこんな感じです。写真左側のギザギザは、光の翼の端の部分を適当に描いたモノです。この時点では形は本番用ではなく、ダミーです。

とりあえずハサミやカッターで線の通りに切り抜きます。この時点では、ウイングと型紙はぜんぜん合っていません。特にノズル付近は…(汗)。

型紙の、パーツと接するべき部分を補っていくのですが、作業しやすいように型紙をパーツにマスキングテープで固定します。固定するポジションは、光の翼のどの部分にするかで違ってきます(光の翼の中心部分にするならウイングの厚みの中央に、外側の透明な部分を作る場合は、片面のウイングのパーツの裏側に…説明しにくいですが、何となく分かります?)。

これから行う作業は細かい作業になります。マスキングテープで固定するのは、自分の利き手で作業しやすい向きの逆の面を使うと良いでしょう。

コピー用紙に両面テープを長めに切って貼り、カッターで両面テープ付きコピー用紙を3ミリ幅ぐらいの帯状に切ります。何本か用意しましょう。

帯状の両面テープ付きコピー用紙を適当な長さに切って、型紙の足りない部分を補っていきます。出来るだけパーツに沿って貼っていきましょう。この作業を丁寧に行うと、高い精度の型紙が出来ますよ!

ウイングの先端から型紙がはみ出しています。こういう場合は、都合が良くなるように型紙を切ってしまいましょう。

ウイングから光の翼が放出されているように見えるよう、つじつまを合わせます。

ウイングから型紙を外すとこんな感じです。

別のコピー用紙に本番用の光の翼の端のギザギザを描き、先に作った型紙と合わせます。型紙には帯状の両面テープが付いていますので、コピー用紙に固定できます。この型紙の、ウイングとの接点部分と本番用のギザギザを合成するのです。

型紙の、ウイングとの接点部分の通りにコピー用紙をカッターで切り抜いていきます。

ウイングのパーツに合わせて作った型紙と本番用のギザギザが合成され、1枚の型紙になりました。

ウイングにピッタリの型紙が出来ました。とりあえずピンクに塗ってあります(笑)。オーロラ折り紙などに型紙を乗せて切る時は、型紙を暗い色に塗っておいた方が見やすいと思います。

小ウイングの先端部分との合わせがかなり甘いですが、ノズルの部分はキッチリ合っているのが分かると思います。

この方法が基本になりますが、複数の部分に分けた型紙を合成する方法をうまく使うと、いろんな型紙が作れると思います。例えば、デスティニーのウイングの開き角度を変えたものも作れますよ!

今回の記事がポテチンさんが知りたかった部分かどうかはあまり自信がないのですが、参考にしてみてくださいね!

今後も記事の中で分かりにくい部分がある場合、コメント欄でリクエストしていただければ、記事やコメントでお答えしますので、よろしくお願いします!