たいやきとか回転焼き(←この呼び名は関西だけかも?)とかが美味しい季節ですねぇ。金型に小麦粉を水で溶いたモノを流し込んで、アンコを入れてもう一枚の金型でサンドして焼いたお菓子、プラモデルとよく似た原理ですねぇ。

今回は「なぜプラモの合わせ目は目立つのか?」という話と、以前からチラッと記事に書いている「接着せずに合わせ目を消す方法」について考えていきたいと思います。

もう10年以上前の話ですが、「機動武闘伝Gガンダム」が放映されていた当時のバンダイプラモデルのカタログを店の先代の店長からもらいました。

その小冊子の表紙には旧(その当時は最新ですが:笑)1/100シャイニングガンダムのキットの「金型」の写真が使われていました。プラモデルの金型というものを初めて見た筆者は感動しました(ちなみに、その次のカタログの表紙には1/60Gガンダムの図面が使われていたかと思います)。

この金型の写真を見て、プラモデルがどのようにして作られているかのごく一部を垣間見たような気がしました。

話は変わりますが、パチ組みをしたプラモって、どうしても合わせ目が目立ちますねぇ。最近のキットは金型の精度が上がったり、デザイン上の工夫がなされてはいますが、それでも気になる部分があります。

なぜ合わせ目は目立つのか? それは、こういうことだと筆者は想像しています。

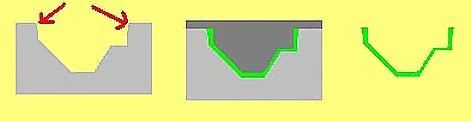

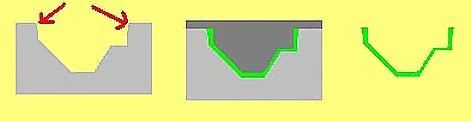

図の一番左はパーツの表面側の金型を表したモノです(断面図)。赤い矢印の部分が、パーツ同士を接着する場合の合わせ目に近い部分になります。

この矢印の部分ですが、金型の製造過程で金型を磨く時にどうしても削れてしまうんだと思います。キットを作っている時に、ペーパー掛けをしたらエッジの部分が余計に削れてしまいますもんねぇ。

図の真ん中で、パーツの裏側の金型と組み合わされ、間に溶けたプラスチックが注入されます。そうして出来たパーツが図の右側のモノです。

金型を磨く段階でヘタッてしまった金型のエッジが、パーツのフチがめくれたような形になって現れるのです。

さらに厳密にいうと、パーツの抜き方向(ランナーの面に対して垂直方向)の面は垂直ではなく、金型からランナーが外れやすいように微妙な角度が設けられています。プリンの形を思い出していただければ分かりやすいと思います。

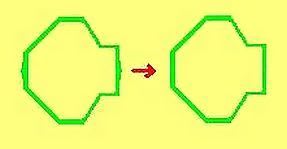

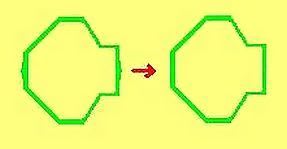

こうして成形されたパーツを貼り合わせると、下図の左側のような状態になります。合わせ目が目立つのは、フチがめくれたようになっているパーツ同士が隣り合わせになることによって、合わせ目周辺の表面がうねってしまうのが大きな原因だと思います。

ヤスリで削るなどして合わせ目を消すと、合わせ目周辺の表面が平らになります。図の右側の状態です。

「パーツの合わせ目を消す」ということは、パーツが合わさった部分の表面を平らに整えるということも兼ねているんですねぇ。

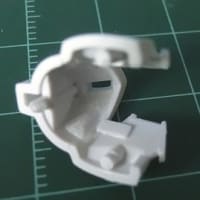

接着剤を使わずに組み立てたMGストライクフリーダムガンダムのレールガンのパーツです。よく見ると、合わせ目のある面がかすかに逆V字型に角度が付いています。

ここからは接着をせずに合わせ目を消すことについての話になります。完全に合わせ目を消すわけではありませんので、厳密にいうと「合わせ目を目立たなくする」という作業です。

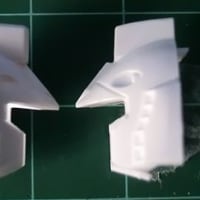

合わせ目がある面を平らにするため、デザインナイフの刃を横方向に動かしてパーツ表面を削る「カンナ掛け」を行った後の状態です。この時点でかなり合わせ目は分かりにくくなっています。

耐水ペーパーを掛けると、どうしてもパーツとパーツのすき間に削りカスの細かい粉が入って、合わせ目が白くなります。特に濃い色のパーツの場合はよく目立ちます。

パーツを分解してみると、フチの部分に白いプラスチックの粉が溜まっています。これを取り除いて再び組み立てると…

こんな感じに仕上がります。パーツを分解してしまわずに、少しすき間を開けて筆などで粉を取り除くという手もあります。

他のプラスチックの表面とツヤが違いますが、パーツ全体を目の細かいスポンジヤスリでこすると均一なツヤ消し表面になります。

ペーパー掛けをした面を、していない面と同じようなツヤにしたい場合は、ペーパー掛けでツヤ消しになってしまった面をツマヨウジの真ん中あたりでこすってやると、けっこう良い感じになりますよ(以前は爪でこすっていました。ツマヨウジの先だと時間がかかります)。

かなり段差がある合わせ目でも、丁寧に処理するとけっこうイケます。

パーツを接着していないと、合わせ目を横切るスジ彫りなどにスミ入れをした場合に、毛細管現象でパーツとパーツのすき間にマーカーのインクなどが入り込んでしまいます。パーツのすき間に黒い線が入っているとみっともないので、パーツにすき間をある程度開けた状態でスミ入れすると良いですよ!

合わせ目を消すのは、接着剤を使って接着した後に行うのがベストですが、接着剤が使えない製作環境の方、接着剤が乾くのを待っていられないという方、パチ組みからちょっとグレードアップしてみたいとお考えの方、後で分解したいけれども、合わせ目はなんとかしたいという方にはオススメです。

塗装せずにキットの成型色のまま完成させたい場合は、接着剤を使って合わせ目を消すよりも目立たないこともありますよ!ヒケたり変色したりすることがありませんからねぇ。

作業中はプラスチックのカスや粉が出ますので、後片付けをきちんとしましょうね。(←自分はやってるか、オッサン?)…や、やります(汗)。

今回は「なぜプラモの合わせ目は目立つのか?」という話と、以前からチラッと記事に書いている「接着せずに合わせ目を消す方法」について考えていきたいと思います。

もう10年以上前の話ですが、「機動武闘伝Gガンダム」が放映されていた当時のバンダイプラモデルのカタログを店の先代の店長からもらいました。

その小冊子の表紙には旧(その当時は最新ですが:笑)1/100シャイニングガンダムのキットの「金型」の写真が使われていました。プラモデルの金型というものを初めて見た筆者は感動しました(ちなみに、その次のカタログの表紙には1/60Gガンダムの図面が使われていたかと思います)。

この金型の写真を見て、プラモデルがどのようにして作られているかのごく一部を垣間見たような気がしました。

話は変わりますが、パチ組みをしたプラモって、どうしても合わせ目が目立ちますねぇ。最近のキットは金型の精度が上がったり、デザイン上の工夫がなされてはいますが、それでも気になる部分があります。

なぜ合わせ目は目立つのか? それは、こういうことだと筆者は想像しています。

図の一番左はパーツの表面側の金型を表したモノです(断面図)。赤い矢印の部分が、パーツ同士を接着する場合の合わせ目に近い部分になります。

この矢印の部分ですが、金型の製造過程で金型を磨く時にどうしても削れてしまうんだと思います。キットを作っている時に、ペーパー掛けをしたらエッジの部分が余計に削れてしまいますもんねぇ。

図の真ん中で、パーツの裏側の金型と組み合わされ、間に溶けたプラスチックが注入されます。そうして出来たパーツが図の右側のモノです。

金型を磨く段階でヘタッてしまった金型のエッジが、パーツのフチがめくれたような形になって現れるのです。

さらに厳密にいうと、パーツの抜き方向(ランナーの面に対して垂直方向)の面は垂直ではなく、金型からランナーが外れやすいように微妙な角度が設けられています。プリンの形を思い出していただければ分かりやすいと思います。

こうして成形されたパーツを貼り合わせると、下図の左側のような状態になります。合わせ目が目立つのは、フチがめくれたようになっているパーツ同士が隣り合わせになることによって、合わせ目周辺の表面がうねってしまうのが大きな原因だと思います。

ヤスリで削るなどして合わせ目を消すと、合わせ目周辺の表面が平らになります。図の右側の状態です。

「パーツの合わせ目を消す」ということは、パーツが合わさった部分の表面を平らに整えるということも兼ねているんですねぇ。

接着剤を使わずに組み立てたMGストライクフリーダムガンダムのレールガンのパーツです。よく見ると、合わせ目のある面がかすかに逆V字型に角度が付いています。

ここからは接着をせずに合わせ目を消すことについての話になります。完全に合わせ目を消すわけではありませんので、厳密にいうと「合わせ目を目立たなくする」という作業です。

合わせ目がある面を平らにするため、デザインナイフの刃を横方向に動かしてパーツ表面を削る「カンナ掛け」を行った後の状態です。この時点でかなり合わせ目は分かりにくくなっています。

耐水ペーパーを掛けると、どうしてもパーツとパーツのすき間に削りカスの細かい粉が入って、合わせ目が白くなります。特に濃い色のパーツの場合はよく目立ちます。

パーツを分解してみると、フチの部分に白いプラスチックの粉が溜まっています。これを取り除いて再び組み立てると…

こんな感じに仕上がります。パーツを分解してしまわずに、少しすき間を開けて筆などで粉を取り除くという手もあります。

他のプラスチックの表面とツヤが違いますが、パーツ全体を目の細かいスポンジヤスリでこすると均一なツヤ消し表面になります。

ペーパー掛けをした面を、していない面と同じようなツヤにしたい場合は、ペーパー掛けでツヤ消しになってしまった面をツマヨウジの真ん中あたりでこすってやると、けっこう良い感じになりますよ(以前は爪でこすっていました。ツマヨウジの先だと時間がかかります)。

かなり段差がある合わせ目でも、丁寧に処理するとけっこうイケます。

パーツを接着していないと、合わせ目を横切るスジ彫りなどにスミ入れをした場合に、毛細管現象でパーツとパーツのすき間にマーカーのインクなどが入り込んでしまいます。パーツのすき間に黒い線が入っているとみっともないので、パーツにすき間をある程度開けた状態でスミ入れすると良いですよ!

合わせ目を消すのは、接着剤を使って接着した後に行うのがベストですが、接着剤が使えない製作環境の方、接着剤が乾くのを待っていられないという方、パチ組みからちょっとグレードアップしてみたいとお考えの方、後で分解したいけれども、合わせ目はなんとかしたいという方にはオススメです。

塗装せずにキットの成型色のまま完成させたい場合は、接着剤を使って合わせ目を消すよりも目立たないこともありますよ!ヒケたり変色したりすることがありませんからねぇ。

作業中はプラスチックのカスや粉が出ますので、後片付けをきちんとしましょうね。(←自分はやってるか、オッサン?)…や、やります(汗)。

ストフリもかっこよくできてきましたね~。一部恐ろしいほど硬いようで・・。自分は全然進んでないのでわかりませんが参考にさせていただきます~。

ここもにぎやかになってきましたね^-^)これからもよろしくおねがいいたします。

お~、ミドリさんのところにミッチーさんのブログが張られてる~。今まで行けなくて困ってたので(汗。それと、「ビオグ」になってるんですがこれであってるんでしょうか~?エプロンさーん(汗。

こんばんは

私はセメダイン株式会社のプラモデル用(スチロール樹脂系接着剤)を使っています。

この接着剤でフリーダムに惜しみなく使ったところパーツが溶けました。

ストフリのドラグーンも溶けそうな予感??

これから始めるウイングの合わせ目けしは、接着しないで「カンナ掛け」で行こうと思います!この部分は接着しちゃうと(開閉ギミックが壊れた時)修復出来なくなりそうですものね~。

あと、接着しない合わせ目消しは、開き直って合わせ目を凹にしてモールドとしちゃう方法もありますよね!ストフリには使えそうなところ無いけど。。。

あと、接着しない合わせ目けしとして、合わせ目を凹にしてモールドとしちゃう手もありますよね(^.^)b

ストフリには、使えそうな所ないけど。。。

今訂正しました、ありがとうございます。

私は模型制作の中では接着(溶着)する作業は、激しく好きなのでぇ、長くなりますが・・

(かめっチ、すまぬ~)

メインに使っている物は、タミヤさんの

「タミヤセメント」(白色キャップの四角い瓶)

四角い瓶なので「倒れにくい」、ここ重要ですよ。

キャップのハケは【中くらいの太さで柔らかい】

粘度は普通にトロみがあります。

なので、コレがメインです。

他に使っているのは

タミヤさんの「タミヤセメント流しこみタイプ」

ハケ【細い】粘度はサラサラ~、瓶:四角

流しこむ時に使っています。

使い古して、粘度が高くなってきた時には小さいパーツ用として活躍してます。

トライスターさんのリモネン系接着剤「接着剤リキッドタイプ」

これはハケが使いやすいので、これも気に入ってます。

瓶:四角、ハケの太さ:中、粘度:サラサラ

モデラーズさんの「接着剤<さらさらタイプ>」

ハケ:無し、粘度:サラサラ~、瓶:缶で丸

こいつは良く溶けます、ので、どうでもよいパーツとか、

ガッチリ接着する時に使ってます。

あまり登場しません。

ギリアンさんと同じく、セメダインさんの「スチロール樹脂用接着剤」と

ABSパーツ用に「ABS用」を使っています。

気分で使い別けたり、色々とです。

使い古して、付属のハケが接着剤に届かなくなった時は、置いておき。

また古くなった接着剤が出来た時に、付け足す。

すると良いと、かめさんに教えてもらいました。

それをヒントに、接着剤を溜め置きしてたりいます。

プラパテ、ランナーを溶かしてプラスチックのパテモドキを作る時用に使うとか。

溶きパテ(パテに接着剤を混ぜて作る場合)用のに置いているとか、色々と接着剤が残り少なくなってもフルに使えます。

また、ホームセンターで購入した塩ビ用の接着剤も、使ったりします。

ギリアンさん、プラが溶けるのが心配ならば瞬着はどうでしょうか?

子持ちさん、ヤスルのは地味に疲れる作業ですが。

「スピンやすり」と検索してみてください。

多分トップに「スピンやすり 総合ページ」が出てくると思います。

そこに登場する「スピンやすり」を使えば、も~~~ヤスル作業は楽になりますよ♪

私は「Gum」の電動ハブラシを使用してスピンやすりを使ってます、なんとなくトルクが高い気がするので。

一度お試しください、激しくお勧めですので。

たしかHGUCのRX-78が最初で最後だったような気も・・・w

たしかにあれは面倒な作業ですが完成後はなかなか綺麗になりますよね。

下腕部分だけしかやらなかった気もしますが、合わせ目が目立ちにくくなったのを覚えています。

合わせ目が酷いといえば、HG天帝でしょうか?

なにもしないと隙間だらけだった気がw

Kさん:MGストフリはとても時間のかかるキットですが、時間を掛ければ掛けただけの甲斐があるキットですので、ゆっくり付き合ってあげてくださいね!

カンナ掛けはゲート跡付近をキレイに処理してからやると仕上がりが良くなりますよ。

筆者は今は瞬間接着剤(普通の粘度)とゼリー状瞬間接着剤とGSIクレオスのリモネン系接着剤を使っています。オッサン的にはこの3つで充分かなぁと思っています。

リモネン系接着剤は↑エプロンさんのレポートの中の「タミヤセメント流しこみタイプ」とほぼ同じ使い勝手です。こちらはシンナー臭ではなくオレンジの香りで、近くに家族の方がいても安心だと思いますよ!

ギリアンさん:接着剤の「適量」って、難しいですよねぇ(汗)。少なすぎても「ムニュっ」が出る量が少ないし、多すぎると後でヒケるし…。

しかも、意外な所に流れ込んでしまったりしたらパーツが「グニャリ…」と…。

スケールモデルを作っている人は接着剤を少なめに付けるそうですが、ガンプラの場合は強度を確保しつつ合わせ目消しにも対応しなければならないので難しいですわなぁ…。

子持ちさん:ホンマ、合わせ目多いですねぇ…(汗)。F91の頭は、小型MSのサイズでPGのような分割を実現していて画期的でしたねぇ!筆者もあの分割がスタンダードになるものと思っていました(泣)。

ストフリにも合わせ目を凹モールドにしてしまうのは有効かもしれませんよぉ! あれだけアレンジバリバリのキットですから、スジ彫りが多少増えてもOKやと思います。

ああ、まだ筆者にもウイングとドラグーンが残ってるぅぅ~(汗)。カンナで行きます(の、予定)。

エプロンさん:溶剤系接着剤の詳細なレポート、乙です。ありがとうね~! 筆者が使ったことないモノまで入っているのが非常にありがたいですわ。ウチのブログでは出来ない話なので助かりました!

「Gum」の電動ハブラシ:往復運動式のアレですね? 耐水ペーパーをセットする部分はどうやってるのか詳細キボンヌ! できれば画像付きで…(←あつかましい事言うてゴメンね~:汗)。

カンナ掛けって、思ったよりキレイに仕上がりますよねぇ。

HGプロヴィデンス:何もしないと隙間だらけって、最近のキットらしくないですねぇ…(汗)。

ひょっとしたら、接着面に押し出しピンの跡が突き出ているのかもしれませんよ? 合わせ目のすき間に微妙な高さの出っ張り(パーツを分解した状態で裏から見ると丸い形の場合が多いです)がもしあれば、それを削ってやれば(アンダーゲートのゲート跡を処理するのと同じように削ります)ピッタリ合わさるかもしれませんよ!

それが無ければ…やっぱりホンマのすき間ですねぇ…(汗)。

早速「スピンやすり」検索してみました。プラモ屋に売っている電動ポリッシャーは高価で眼中に無かったんですけど・・・電動はブラシを改造するとは( ̄□ ̄;)!!目からウロコです!今度スピンやすりトライしてみます!ところで質問ですが、100均で売っている様な電動はブラシではトルク弱かったり、回転運動の関係で使えませんかね?

あと、できれば作り方~ペーパーセットまでをエプロンさんのブログで紹介して下さい→できれば画像付きで…(かめっチさんに便乗)。

たしかに合わせ目が目立つところはありますね(汗。顔の横にもしっかりと~(大汗。ももはギミックのおかげもあり気になりませんが~。自分は足でダウンです(汗。翼は大変そうですね~。ちびちび進めていきたいと思います。破損は怖いのでここは合わせ目消さないほうが良いかもしれませんね^-^)以前のコメントで参考になったグリスも塗ってみたいと思ってます~。

忙しいのはいいことですね^-^)これからもがんばってください~。こ、こんなに色々な接着剤があるんですね~。しかも用途別とは・・。恐るべし~。「倒れにくい」も重要ですねβ(。。悲惨ですもんね~、倒したら・・(汗。色々買って試したいと思います~。何事も経験から!失敗しつつなれていきたいと思います~^-^)ひとつの教訓を教わりました~。

す、スピンやすりとは一体・・。自分も詳細をっ(便乗しまくりですね。皆さん色々な情報ありがとうございます~(うれし泣き