呂布トールギスの塗装工程は回を重ねてもあまり変わり映えがしないので、塗装作業のかたわら他の実験をしてみることにしました。放置中のHGティエレン地上型にバトルダメージ表現を加えるための実験です。

ティエレンは雑誌などに載っているイラストでは弾痕などの傷が描かれていて、これが実にカッコ良いんです♪ それで再現したくなりました。

ガンプラの弾痕表現というと、昔の雑誌に載っていたマッチを使う方法(マッチに点火し、すぐに吹き消してからマッチの頭をプラモの表面に押し当てる)が思い浮かぶのですが、火を使う作業は空気が乾燥している冬場は特にオススメできませんし、何よりプラモの表面にマッチの頭の薬剤が残ってしまうという不安があります。見た目は熱で溶けた感じが出ていて良い感じなんですけどね(←実際に熱で溶かしてるんですが…)。

そこで、熱以外の方法で溶かすことによって表現することにしました。プラスチックを溶かすタイプの接着剤を使用します。

今回、実験台になってもらったのはHGUCザクのシールドです。他にシールドの表面パーツと同色のランナーとABS樹脂製ランナー(写真右下のグレーのモノ)、さらさらタイプの溶剤系接着剤(筆者はリモネンタイプを使用)を用意しました。

使用する道具は1ミリ径のドリル刃を取り付けたピンバイス・デザインナイフ・先が細い丸棒ヤスリです。あと写真には写っていませんが、目立てヤスリも使いました。

シールド表面の適当な場所に弾痕の位置を決め、ピンバイスで軽く掘りました。貫通しないように注意です。

シールドの表面に対して垂直に砲弾が当たるよりも、斜め前から砲弾が当たった方が面白い効果が出るかなぁと思い、弾痕の向きを傾けることにしました。ある程度垂直に掘ってからピンバイスの向きを斜めにしてさらに掘ります。最初から斜めに向けているとドリル刃が折れてしまう危険性が高いです。

右斜め前、やや下側から砲撃を受けたという感じです。「機動戦士ガンダム」第1話に登場した機関砲付きの車両(自走対モビルガン)からの砲撃というイメージでしょうか。

斜めに掘った穴を棒ヤスリで広げ、さらにデザインナイフで放射状の傷を加えた状態です。この状態で穴の内部をグレーで塗り、黒いパステルの粉やガンダムマーカーウェザリング用の「ガンダムスートブラック(すす)」やタミヤウェザリングマスターの黒などで煤(すす)汚れを付けてやれば弾痕らしく見えると思うのですが…

今回は高熱で装甲を溶かすタイプの砲弾の痕をイメージした表現を施すのが実験の趣旨ですので、次に進みます。

高熱で装甲を溶かすタイプの砲弾(HEAT弾でしたっけ?)が着弾した装甲の写真というのはあまり見た記憶が無いのですが、ガチガチのリアリティーよりも「それっぽい雰囲気」で行こうかなぁと思います。ドラマに出てくる拳銃の音が、実際の音とはぜんぜん違う「バキューン!」と鳴るような感じです。

シールドと同色のランナーをヤスリで削って粉にします。

その粉と接着剤を混ぜ合わせてシールドと同色のランナーパテを作ります。今回、ランナーパテの粘度はやや固めにしてみました。

シールドに彫った穴にランナーパテを盛りました。パテの食いつきが良くなるように、接着剤も少量塗っています。

ABS樹脂製ランナーの先を削って、弾痕のクレーター(?)の底になる部分を成型するスタンプを作ります。筆者はリモネン系接着剤がABS樹脂には効かないのを利用してABS樹脂ランナーを使いましたが、通常の溶剤系接着剤をお使いの方は木や竹の棒を使うと良いと思います。

弾痕の底がどんな形状かは分かりませんが、とにかく想像力を働かせて削り出します。

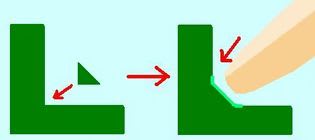

穴に盛ったランナーパテの部分にスタンプを押し当てます。ランナーパテがムニュっと押し出され、溶けて盛り上がった金属の塊のようになってくれれば成功です。ただ、写真の上の方の穴のようにスタンプを外した状態で放置すれば、だんだん穴に盛ったランナーパテが収縮して穴が小さくなってしまいます。そこで…

スタンプをぶっ刺したままパテを乾燥させることにしました。ただ、数時間後に様子を見てみると、片方のスタンプが倒れていました(汗)。本番(HGティエレン)ではマスキングテープなどでスタンプを固定する必要がありそうです。

とりあえず、このまま乾燥させて様子を見ることにします。不具合があれば、また改善策を考えたら良いんですからねぇ…。

ティエレンは雑誌などに載っているイラストでは弾痕などの傷が描かれていて、これが実にカッコ良いんです♪ それで再現したくなりました。

ガンプラの弾痕表現というと、昔の雑誌に載っていたマッチを使う方法(マッチに点火し、すぐに吹き消してからマッチの頭をプラモの表面に押し当てる)が思い浮かぶのですが、火を使う作業は空気が乾燥している冬場は特にオススメできませんし、何よりプラモの表面にマッチの頭の薬剤が残ってしまうという不安があります。見た目は熱で溶けた感じが出ていて良い感じなんですけどね(←実際に熱で溶かしてるんですが…)。

そこで、熱以外の方法で溶かすことによって表現することにしました。プラスチックを溶かすタイプの接着剤を使用します。

今回、実験台になってもらったのはHGUCザクのシールドです。他にシールドの表面パーツと同色のランナーとABS樹脂製ランナー(写真右下のグレーのモノ)、さらさらタイプの溶剤系接着剤(筆者はリモネンタイプを使用)を用意しました。

使用する道具は1ミリ径のドリル刃を取り付けたピンバイス・デザインナイフ・先が細い丸棒ヤスリです。あと写真には写っていませんが、目立てヤスリも使いました。

シールド表面の適当な場所に弾痕の位置を決め、ピンバイスで軽く掘りました。貫通しないように注意です。

シールドの表面に対して垂直に砲弾が当たるよりも、斜め前から砲弾が当たった方が面白い効果が出るかなぁと思い、弾痕の向きを傾けることにしました。ある程度垂直に掘ってからピンバイスの向きを斜めにしてさらに掘ります。最初から斜めに向けているとドリル刃が折れてしまう危険性が高いです。

右斜め前、やや下側から砲撃を受けたという感じです。「機動戦士ガンダム」第1話に登場した機関砲付きの車両(自走対モビルガン)からの砲撃というイメージでしょうか。

斜めに掘った穴を棒ヤスリで広げ、さらにデザインナイフで放射状の傷を加えた状態です。この状態で穴の内部をグレーで塗り、黒いパステルの粉やガンダムマーカーウェザリング用の「ガンダムスートブラック(すす)」やタミヤウェザリングマスターの黒などで煤(すす)汚れを付けてやれば弾痕らしく見えると思うのですが…

今回は高熱で装甲を溶かすタイプの砲弾の痕をイメージした表現を施すのが実験の趣旨ですので、次に進みます。

高熱で装甲を溶かすタイプの砲弾(HEAT弾でしたっけ?)が着弾した装甲の写真というのはあまり見た記憶が無いのですが、ガチガチのリアリティーよりも「それっぽい雰囲気」で行こうかなぁと思います。ドラマに出てくる拳銃の音が、実際の音とはぜんぜん違う「バキューン!」と鳴るような感じです。

シールドと同色のランナーをヤスリで削って粉にします。

その粉と接着剤を混ぜ合わせてシールドと同色のランナーパテを作ります。今回、ランナーパテの粘度はやや固めにしてみました。

シールドに彫った穴にランナーパテを盛りました。パテの食いつきが良くなるように、接着剤も少量塗っています。

ABS樹脂製ランナーの先を削って、弾痕のクレーター(?)の底になる部分を成型するスタンプを作ります。筆者はリモネン系接着剤がABS樹脂には効かないのを利用してABS樹脂ランナーを使いましたが、通常の溶剤系接着剤をお使いの方は木や竹の棒を使うと良いと思います。

弾痕の底がどんな形状かは分かりませんが、とにかく想像力を働かせて削り出します。

穴に盛ったランナーパテの部分にスタンプを押し当てます。ランナーパテがムニュっと押し出され、溶けて盛り上がった金属の塊のようになってくれれば成功です。ただ、写真の上の方の穴のようにスタンプを外した状態で放置すれば、だんだん穴に盛ったランナーパテが収縮して穴が小さくなってしまいます。そこで…

スタンプをぶっ刺したままパテを乾燥させることにしました。ただ、数時間後に様子を見てみると、片方のスタンプが倒れていました(汗)。本番(HGティエレン)ではマスキングテープなどでスタンプを固定する必要がありそうです。

とりあえず、このまま乾燥させて様子を見ることにします。不具合があれば、また改善策を考えたら良いんですからねぇ…。