江戸時代中期、徳川家三卿(田安、一橋、清水の三家)の一つであった清水家の用人村尾正靖が著した「嘉陵紀行」なる紀行文集がある。村尾正靖は号を「嘉陵」と称したことから、後の世の人によって「嘉陵紀行」と名付けたられたものだという。村尾は非常に旅行が好きで、暇さえあれば江戸附近の名所旧跡を巡っていたそうだが、その「嘉陵紀行」の中に熊本ゆかりの「檜垣嫗(ひがきのおうな)」について書かれた「檜垣女蹟考」という一節がある。これが実に不思議な文章で、村尾が熊本を訪れたわけではなさそうで、知人の手紙を集めたもののようだ。今回はその中から、檜垣嫗の像に関する一文を取り上げてみた。これは熊本藩の藪茂次郎という武士が福岡藩の加藤一純 (別名 安々洞愚山)に宛てた文書のようだ。藪茂次郎という人は熊本藩の藩校時習館の関連文書にその名が見えるので、時習館の設立あるいは運営に携わった人かもしれない。

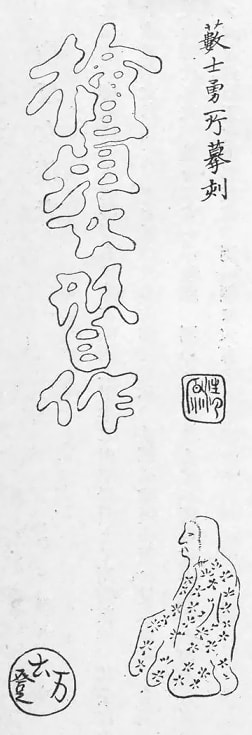

江戸時代中期、徳川家三卿(田安、一橋、清水の三家)の一つであった清水家の用人村尾正靖が著した「嘉陵紀行」なる紀行文集がある。村尾正靖は号を「嘉陵」と称したことから、後の世の人によって「嘉陵紀行」と名付けたられたものだという。村尾は非常に旅行が好きで、暇さえあれば江戸附近の名所旧跡を巡っていたそうだが、その「嘉陵紀行」の中に熊本ゆかりの「檜垣嫗(ひがきのおうな)」について書かれた「檜垣女蹟考」という一節がある。これが実に不思議な文章で、村尾が熊本を訪れたわけではなさそうで、知人の手紙を集めたもののようだ。今回はその中から、檜垣嫗の像に関する一文を取り上げてみた。これは熊本藩の藪茂次郎という武士が福岡藩の加藤一純 (別名 安々洞愚山)に宛てた文書のようだ。藪茂次郎という人は熊本藩の藩校時習館の関連文書にその名が見えるので、時習館の設立あるいは運営に携わった人かもしれない。文書の内容は、「檜垣嫗」の座像、しかも檜垣の自作と思われる像が発見された経緯をスケッチも添えて書いている。この時発見された座像はその後、行方不明になったらしく、現在、熊本市西区の蓮台寺に納められている座像(上の写真)は模作したものだという。なぜ「嘉陵紀行」の中に「檜垣嫗」が出てくるのか謎だが、江戸中期の頃には世阿弥の能「檜垣」の影響もあったのか、「檜垣嫗」は伝説的な人物として多くの人々が関心を持っていたことだけは確かなようである。(後編に続く)