アンコール放送中の「JIN -仁-」には多くのレジェンドたちが登場する。武士以外にも様々な実在の人物が登場するのが楽しい。

アンコール放送中の「JIN -仁-」には多くのレジェンドたちが登場する。武士以外にも様々な実在の人物が登場するのが楽しい。その中で今回は次の二人を取り上げてみた。

▼浜口梧陵

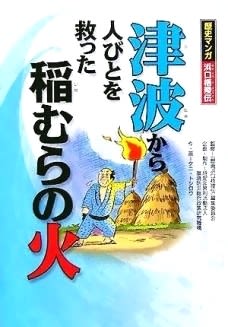

南方仁のペニシリン製造を支援するのが銚子の醤油業ヤマサ醤油七代目の浜口梧陵。浜口家は紀州の出だが、江戸時代前期より銚子で醤油業を創業し、銚子の経済を支える産業の礎となる。銚子と紀州を行き来していて、たまたま紀州に帰っていた時に大津波が起きた。獲り入れたばかりの稲むらに火を放って村民に大津波の襲来を知らせ、高台に避難させて多くの命を救ったエピソードはラフカディオ・ハーンの再話「A Living God」としても有名。

なお、実物の浜口梧陵も医学の発展を支援していたという。

銚子の産業と言えば漁業と醤油。そして銚子を代表する民謡が「銚子大漁節」。下の映像の最後に「銚子大漁節」が唄われる。

▼田中久重

「からくり儀右衛門」の名でも知られる田中久重は、南方仁の講義を聴き、未来の世から仁が持って来た豆電球に感動。お礼にそれをもとに手術用の電灯を作って仁に贈る。

久重は久留米に生まれ、江戸時代後期から明治時代初期にかけて活躍した発明家である。久重は幼い頃からモノづくりに才能を発揮し、からくり人形に始まり精巧な万年時計に至るまで、数々の発明品を世に出すとともに、多くの後継者を育て、技術大国日本の礎を築き、東芝の創業者としても知られる。

この久重よりも10年ほど先に同じ久留米に生まれ、今日では久留米の伝統工芸品として全国に知られる「久留米絣(くるめがすり)」を創始したのが井上伝である。「絵がすり」で苦労していた伝は、近所で天才のほまれ高い少年久重に助けを求め、久重は見事にこの技術的難問を解決した。下の映像は「久留米絣」の機織り風景を唄った「久留米そろばん踊り」。