日頃、テレビを見ながら流れる音楽にアンテナを張っているが、昨日・今日のNHK-BSの番組で「これは!」と思った曲は下の2曲。

◇貝殻節

「夢千代日記」再放送は今日が最終回。年が明けてから「続 夢千代日記」「新 夢千代日記」も再放送されるらしいが、やはり一番心に残っているのは最初のシリーズ。

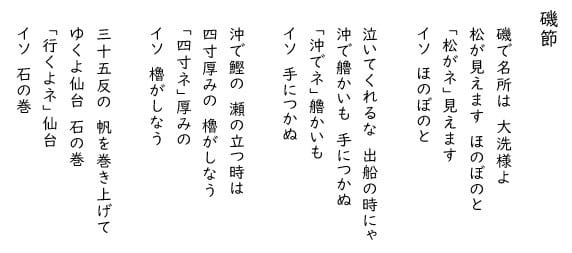

そして「夢千代日記」といえば「貝殻節」。物語の舞台は兵庫県の湯里温泉という架空の温泉場となっているが、「貝殻節」は鳥取県発祥の民謡。かつて山陰の日本海沿岸に「イタヤ貝」が数十年おきに大量発生したという。この貝の捕獲に従事した漁師たちが歌い始めた労働歌が「貝殻節」の元唄だという。今日歌われている「貝殻節」は昭和初期に新民謡として改作されたものらしい。夢千代らが「貝殻節」を踊る場面は数多のドラマの中でも屈指の名場面だと思う。

芸者置屋はる屋の女将・夢千代(吉永小百合)、半玉の小夢(中村久美)、芸者の金魚(秋吉久美子)

そして三味線は年増芸者の菊奴(樹木希林)の面々。

◇Mr. Bojangles(ミスター・ボージャングル)

昨日放送された「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」の「豊肥本線&南阿蘇鉄道」編では、熊本地震被害から7年ぶりに全線開通した南阿蘇鉄道で阿蘇カルデラ内部の絶景旅の場面で、ザ・ニティ・グリティ・ダートバンドの「Mr. Bojangles」が流れた。六角さん自らも歌うカントリーソングなので選ばれたのだろう。服役中の受刑者である年老いた大道芸人ミスター・ボージャングルのことを歌った哀愁漂う歌で、多くの歌手がカバーしているが、僕はサミー・デイヴィスJr. のバージョンが一番印象深い。下の映像はザ・ニティ・グリティ・ダートバンドが1990年に阿蘇で行われた「カントリーゴールド」に参加した時のもので、今回の番組にはピッタリだ。

◇貝殻節

「夢千代日記」再放送は今日が最終回。年が明けてから「続 夢千代日記」「新 夢千代日記」も再放送されるらしいが、やはり一番心に残っているのは最初のシリーズ。

そして「夢千代日記」といえば「貝殻節」。物語の舞台は兵庫県の湯里温泉という架空の温泉場となっているが、「貝殻節」は鳥取県発祥の民謡。かつて山陰の日本海沿岸に「イタヤ貝」が数十年おきに大量発生したという。この貝の捕獲に従事した漁師たちが歌い始めた労働歌が「貝殻節」の元唄だという。今日歌われている「貝殻節」は昭和初期に新民謡として改作されたものらしい。夢千代らが「貝殻節」を踊る場面は数多のドラマの中でも屈指の名場面だと思う。

芸者置屋はる屋の女将・夢千代(吉永小百合)、半玉の小夢(中村久美)、芸者の金魚(秋吉久美子)

そして三味線は年増芸者の菊奴(樹木希林)の面々。

◇Mr. Bojangles(ミスター・ボージャングル)

昨日放送された「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」の「豊肥本線&南阿蘇鉄道」編では、熊本地震被害から7年ぶりに全線開通した南阿蘇鉄道で阿蘇カルデラ内部の絶景旅の場面で、ザ・ニティ・グリティ・ダートバンドの「Mr. Bojangles」が流れた。六角さん自らも歌うカントリーソングなので選ばれたのだろう。服役中の受刑者である年老いた大道芸人ミスター・ボージャングルのことを歌った哀愁漂う歌で、多くの歌手がカバーしているが、僕はサミー・デイヴィスJr. のバージョンが一番印象深い。下の映像はザ・ニティ・グリティ・ダートバンドが1990年に阿蘇で行われた「カントリーゴールド」に参加した時のもので、今回の番組にはピッタリだ。

昨日、NHK総合で放送された「平原綾香スペシャルジャズライブ~私の原点~」は見ごたえがあった。もっとも首都圏のみ放送の「首都圏いちオシ!」という番組だったので本放送では見られず、NHKプラスの見逃し配信で見た。次のようなプログラムだったが、見ものは3年前に亡くなったレジェンドサックス奏者の父親譲りのアルトサックス演奏。彼女のヴォーカルはまるでサックスを演奏しているかのような発声だと思う。「Georgia On My Mind」をヴォーカルとサックス演奏で魅せてくれた。彼女のサックス演奏を見るのは15年前の熊本公演以来である。

昨日、NHK総合で放送された「平原綾香スペシャルジャズライブ~私の原点~」は見ごたえがあった。もっとも首都圏のみ放送の「首都圏いちオシ!」という番組だったので本放送では見られず、NHKプラスの見逃し配信で見た。次のようなプログラムだったが、見ものは3年前に亡くなったレジェンドサックス奏者の父親譲りのアルトサックス演奏。彼女のヴォーカルはまるでサックスを演奏しているかのような発声だと思う。「Georgia On My Mind」をヴォーカルとサックス演奏で魅せてくれた。彼女のサックス演奏を見るのは15年前の熊本公演以来である。

昨日は師走恒例の親戚挨拶回りをした。今年は親戚の不幸も多く、人生の儚さを感じることが多かった。同じ時代を生きて来た親戚も同じように高齢化していたことを今さら思い知らされた。

昨日は師走恒例の親戚挨拶回りをした。今年は親戚の不幸も多く、人生の儚さを感じることが多かった。同じ時代を生きて来た親戚も同じように高齢化していたことを今さら思い知らされた。

郵便局の年賀状プリントサービスのポスターを見て、あゝもうそんな時季かと思う今日この頃、喪中はがきも届き始めた。高齢化社会の表れか、「年賀状じまい」の年賀状テンプレートまであるようだ。今はほとんどパソコンで年賀状作成しており、あまり負担にも感じないので体がゆうことを聞く間は年賀状は続けようと思う。年賀状が届かなくなった正月はそれは随分寂しいに違いない。

郵便局の年賀状プリントサービスのポスターを見て、あゝもうそんな時季かと思う今日この頃、喪中はがきも届き始めた。高齢化社会の表れか、「年賀状じまい」の年賀状テンプレートまであるようだ。今はほとんどパソコンで年賀状作成しており、あまり負担にも感じないので体がゆうことを聞く間は年賀状は続けようと思う。年賀状が届かなくなった正月はそれは随分寂しいに違いない。 去り行く黄門主従を送る「山中節」の唄声を聴きながら、だいぶ前に読んだ山本周五郎の代表作ともいわれる「虚空遍歴」を思い出した。

去り行く黄門主従を送る「山中節」の唄声を聴きながら、だいぶ前に読んだ山本周五郎の代表作ともいわれる「虚空遍歴」を思い出した。 現在、YouTubeマイチャンネルには公開・非公開合わせて837本の動画をアップしている。自分の歳を考えると、これからそう多くの動画をアップできるわけではない。僕が生きた時代(特に平成)の文化の記録として残すため、既存の映像を可能な限りブラッシュアップしたいと考えている。具体的には字幕がない映像に字幕を付けたり、可能ならば解像度も上げたい。

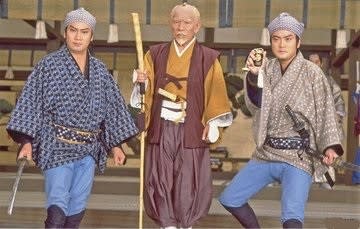

現在、YouTubeマイチャンネルには公開・非公開合わせて837本の動画をアップしている。自分の歳を考えると、これからそう多くの動画をアップできるわけではない。僕が生きた時代(特に平成)の文化の記録として残すため、既存の映像を可能な限りブラッシュアップしたいと考えている。具体的には字幕がない映像に字幕を付けたり、可能ならば解像度も上げたい。 よく見るテレビ番組といえば「水戸黄門シリーズ」。地元のRKK熊本放送とBS-TBSで月―金放送するので、毎日だいたいどちらかを必ず見ている。黄門さま主従が諸国を漫遊する中で、各地の民謡が登場する。民謡好きにとってこれが楽しみの一つでもある。

よく見るテレビ番組といえば「水戸黄門シリーズ」。地元のRKK熊本放送とBS-TBSで月―金放送するので、毎日だいたいどちらかを必ず見ている。黄門さま主従が諸国を漫遊する中で、各地の民謡が登場する。民謡好きにとってこれが楽しみの一つでもある。

﨑秀五郎さんが、昨日開催された「しずごろう音楽教室大阪校の発表会」についてフェイスブックに載せておられました。

﨑秀五郎さんが、昨日開催された「しずごろう音楽教室大阪校の発表会」についてフェイスブックに載せておられました。

今日のお昼、家内がむいてくれたりんごをかじりながら、そういえば「りんご狩り」などというものには縁遠くなったなぁと思った。40数年前、山口県の防府に住んでいた頃、幼かった子供たちを連れてよくドライブに出かけた。防府天満宮の天神山を越え、佐波川に沿って上流にどんどん遡って行くと徳佐という地区に着く。ここはりんごの栽培が盛んなところでりんご園がいくつもあり、秋にはりんご狩りを楽しんだ。

今日のお昼、家内がむいてくれたりんごをかじりながら、そういえば「りんご狩り」などというものには縁遠くなったなぁと思った。40数年前、山口県の防府に住んでいた頃、幼かった子供たちを連れてよくドライブに出かけた。防府天満宮の天神山を越え、佐波川に沿って上流にどんどん遡って行くと徳佐という地区に着く。ここはりんごの栽培が盛んなところでりんご園がいくつもあり、秋にはりんご狩りを楽しんだ。

YouTubeマイチャンネルの「お座敷小唄/芸者ワルツ(リマスター版)」へ、F様から次のようなコメントをいただきました。

YouTubeマイチャンネルの「お座敷小唄/芸者ワルツ(リマスター版)」へ、F様から次のようなコメントをいただきました。 ポップスやロックのヒットメーカーとして知られる作詞家の松本隆さんが、なんと日本舞踊のための長唄を作詞されるという。小野小町を題材とした「儚小町(はかなこまち)」という曲だそうだ。今秋行われる日本舞踊若柳流の若柳佑輝子さんの公演で披露される。作曲は横笛奏者の藤舎貴生(とうしゃきしょう)さん。

ポップスやロックのヒットメーカーとして知られる作詞家の松本隆さんが、なんと日本舞踊のための長唄を作詞されるという。小野小町を題材とした「儚小町(はかなこまち)」という曲だそうだ。今秋行われる日本舞踊若柳流の若柳佑輝子さんの公演で披露される。作曲は横笛奏者の藤舎貴生(とうしゃきしょう)さん。