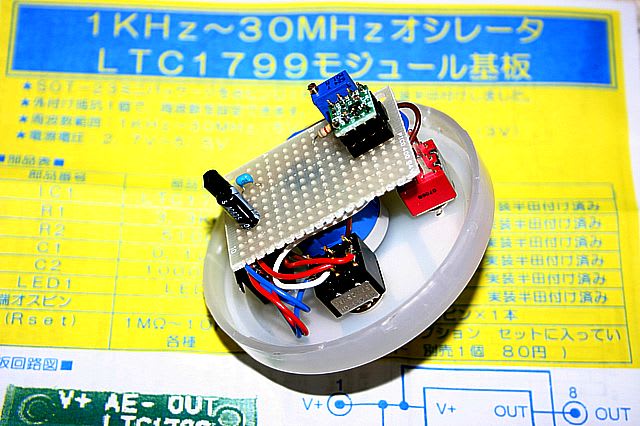

先に製作したマクロライトで使った残りのネジカン130を使用して、1kHz~30MHz可変の発振器を作って見た。ポリエチレン製なので簡単に加工出来る。使用したのは秋月製LTC1799モジュール(600円)で外付け抵抗1本のみで1kHz~30MHz発振(方形波)出来るというものです。可変抵抗に同じく秋月製の10回転ポテンションメータ(バーニアダイアル付属)を使用した。これが1500円と、部品代の中で一番高かった。

先に製作したマクロライトで使った残りのネジカン130を使用して、1kHz~30MHz可変の発振器を作って見た。ポリエチレン製なので簡単に加工出来る。使用したのは秋月製LTC1799モジュール(600円)で外付け抵抗1本のみで1kHz~30MHz発振(方形波)出来るというものです。可変抵抗に同じく秋月製の10回転ポテンションメータ(バーニアダイアル付属)を使用した。これが1500円と、部品代の中で一番高かった。

外部からの影響が有るため、5/1ダイソーで金属製の灰皿を購入(100円)して移し変えた。これだとタバコ用の穴が開いているので、新たに穴明けしたのはストッパー用のφ2.5 1個だけ、蓋側はコーティングされてないので問題無いが、缶側は表面側が塗装のコーティングにより、このままでは蓋側と導通しないため、ふちに、りん青銅をU字型に4箇所かまして、内側の導通部と接触する様にした。波形をシンクロで確認したところでは、影響が殆ど無くなった。この工作をしているうち、昔を思い出した。電子工作には、良くピース缶(といっても若い人は知らないかも知れないが、タバコのピースが確か100本入りの円筒形金属缶です)を使ったもので、雑誌の記事などにも載っていました。

外部からの影響が有るため、5/1ダイソーで金属製の灰皿を購入(100円)して移し変えた。これだとタバコ用の穴が開いているので、新たに穴明けしたのはストッパー用のφ2.5 1個だけ、蓋側はコーティングされてないので問題無いが、缶側は表面側が塗装のコーティングにより、このままでは蓋側と導通しないため、ふちに、りん青銅をU字型に4箇所かまして、内側の導通部と接触する様にした。波形をシンクロで確認したところでは、影響が殆ど無くなった。この工作をしているうち、昔を思い出した。電子工作には、良くピース缶(といっても若い人は知らないかも知れないが、タバコのピースが確か100本入りの円筒形金属缶です)を使ったもので、雑誌の記事などにも載っていました。

ICのDIV端子を切り替える(HIGH,NC,LOW)中点有りトグルスイッチを使用することで、ポテンションメータに抵抗値100kΩを使用した関係で10k~300kHz,100k~3MHz,1M~30MHzの可変範囲が設定出来る。(ダイヤル目盛りと発振周波数の関係「LTC1799-OSC.xls」をダウンロード)10kHz以下は別にトグルスイッチを入れて1kHzが発振出来る様にしたが、可変範囲が少ないので1MΩのボリュームを入手して変更する予定です。電源は普通のACアダプタ(DC12V)が使える様DCジャックを設け5Vの3端子レギュレーターを入れる。最初、ICの電源供給を間違って入力に接続していて動作しなかったが、変更し無事発振した。ICが壊れなくて助かった。波形をオシロスコープで確認すると10MHz以上は鈍ってくるが使用出来る範囲だろう。周波数安定度も20MHzで24H実施したが殆ど変動が無く、ケースが樹脂で外部の影響が出ないか心配したが殆ど問題無かった。しいて言うと、バーニアの金属部分に触れると周波数にリップルが乗る様です。これもアースに接続すれば問題無くなります。その後、ボリュームやスイッチはアースを取る様に改善しました。(加工性を考えなければ、やはり測定系はちゃんとした金属ケースで組んだほうがいいです。反省!)・・・その後、金属製灰皿に移し変え。

これで、高周波の確認が出来るし、もう1個購入してあるモジュールでクリコンの局発に使えるか確認予定です。

余談ですが、周波数確認用に周波数カウンタ10Hz~600MHzのものをオークションで安く入手しました。