1年越しの「YAMAHAプリメインアンプCA-1000Ⅱのアナログスイッチ化」となった。

1年越しの「YAMAHAプリメインアンプCA-1000Ⅱのアナログスイッチ化」となった。

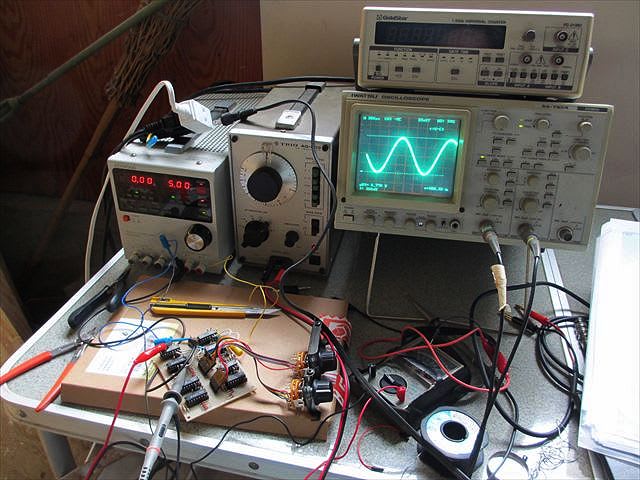

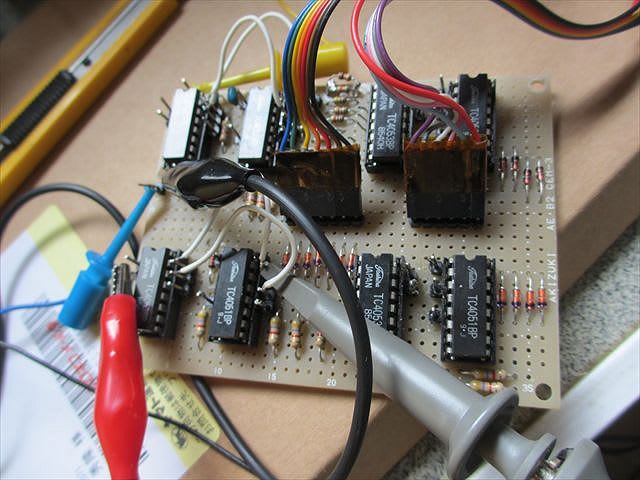

基板は1年以上前に、吉本先生に実装配線していただいたものだが、延び延びになっていた。

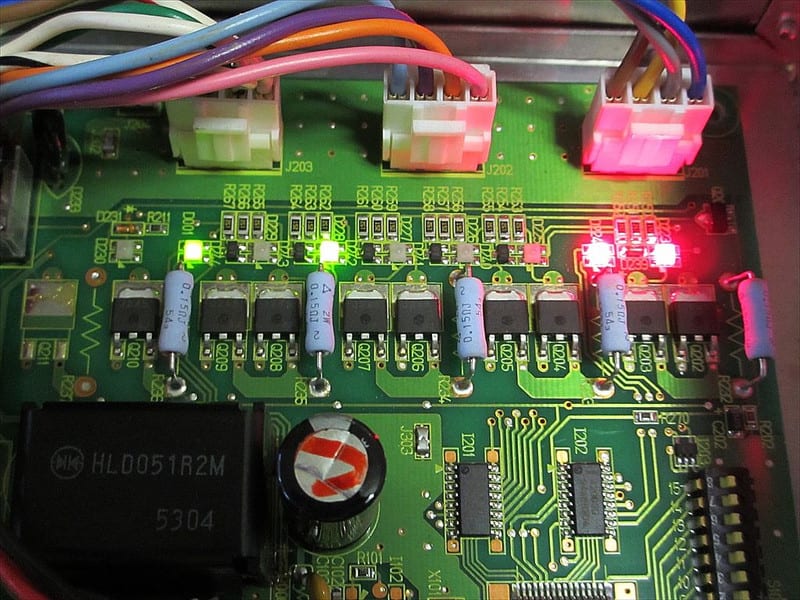

動作するだろうと、いきなりCA1000Ⅱのイコライザ基板に接続したのだが、全然動作しないので、単体で確認することになったものだ。

肝心な電源(±53Vを±5Vに定電圧化)が正常に動作していない様なので、先日紹介したジャンク修理済みの電源で±5Vを供給した。

やはり、ロータリースイッチをどの位置にしても出力が出ないので、回路の1段目から順番に調査していく。

回路でのシーケンスミスや、回路図は合っているものの配線図での漏れなどがあった。

回路でのシーケンスミスや、回路図は合っているものの配線図での漏れなどがあった。

また先輩ドクターでのアドバイスで、スイッチオープン時Lレベルとなる様にプルダウン抵抗の追加、未使用コントロール端子をGNDに接続を行った結果、あるところまでは動作OKとなった。

最終段のHC4051が切り替わらない。ABC端子の真理値はロータリースイッチの位置と合っている。

そこで、手持ちの別メーカー品に交換したら正常に動作する様になった。

LR共に同じ現象だったので、最初にCA1000Ⅱで電源を印加した際に、電源不具合で壊れたのかもしれない。

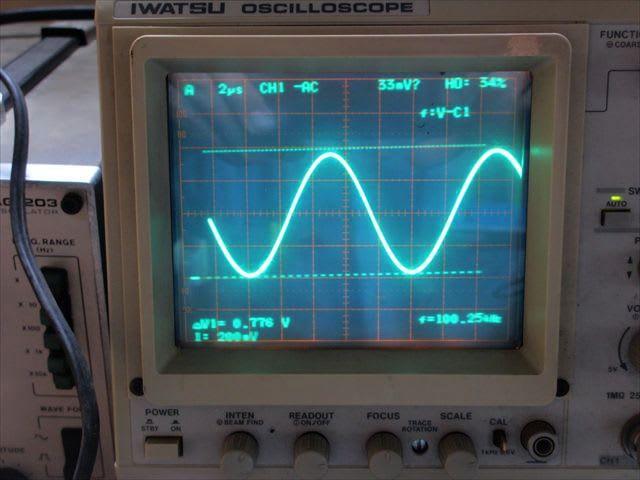

入力信号レベルは電源電圧(±5V)までクリップせず、周波数特性はDC~100kHzまでフラット。ロスも無い。

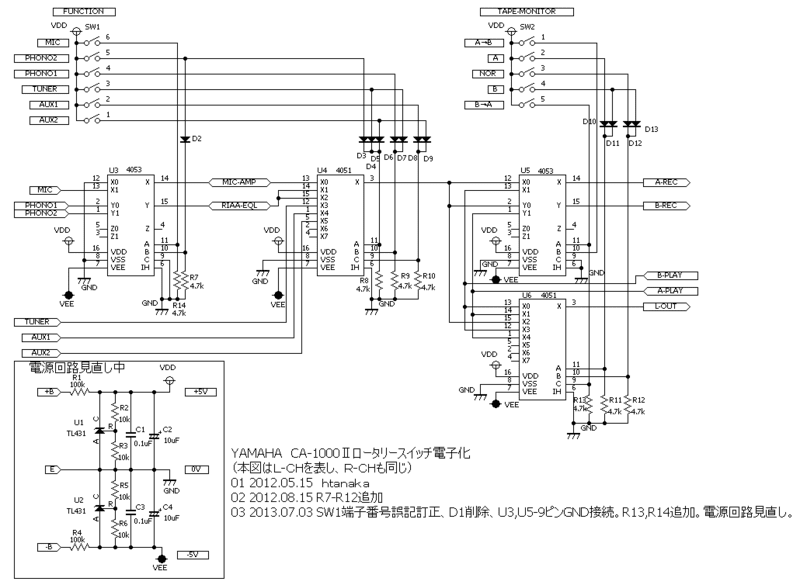

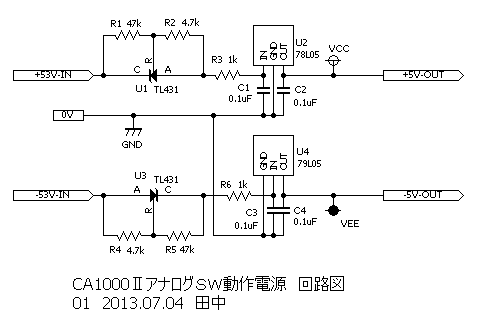

入力信号レベルは電源電圧(±5V)までクリップせず、周波数特性はDC~100kHzまでフラット。ロスも無い。 残るは電源回路で、JA7JQJさんからアドバイスいただいた左の回路で実験する予定。

残るは電源回路で、JA7JQJさんからアドバイスいただいた左の回路で実験する予定。

【7/6】電源回路を製作

JA7JQJさんの回路・乗数で配線図を作成し、製作してみた。

JA7JQJさんの回路・乗数で配線図を作成し、製作してみた。

最初、+側出力が低いのでレギュレータを他の78L05に交換したら、出力電圧は+-共に4.93Vとなった。実負荷(アナログスイッチ基板)を接続して入力変動を確認したが42V~60Vでは安定していた。

最初、+側出力が低いのでレギュレータを他の78L05に交換したら、出力電圧は+-共に4.93Vとなった。実負荷(アナログスイッチ基板)を接続して入力変動を確認したが42V~60Vでは安定していた。

実機では入力レベルが低いので、配線引き回しによる、ハム誘導も心配なところだ。

実機では入力レベルが低いので、配線引き回しによる、ハム誘導も心配なところだ。

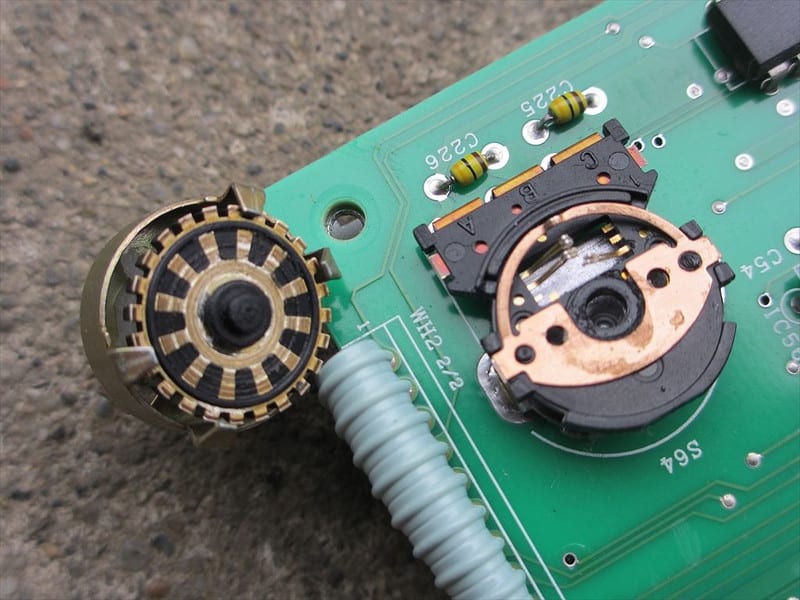

ヤフオクでKENWOOD 多出力直流安定化電源 PWR18-2TPジャンクが出品されており、映っている写真からすると電圧調整用のロータリーエンコーダーが外れているだけの様に見えたので、治りそうだと予想し2800円で落札(競争無し)。

ヤフオクでKENWOOD 多出力直流安定化電源 PWR18-2TPジャンクが出品されており、映っている写真からすると電圧調整用のロータリーエンコーダーが外れているだけの様に見えたので、治りそうだと予想し2800円で落札(競争無し)。

8V(2A)/+18V(2A)/+36V(1A)の3出力になっている。自然空冷でファンが無いので、静かな所が良い。

早速、分解して見ると、やはりロータリーエンコーダーらしい。

早速、分解して見ると、やはりロータリーエンコーダーらしい。

外力により単に金具から爪が外れている様子で、プリント基板からエンコーダー基板を外して、接点部には接点グリスを塗布して組み上げて基板に戻す。再度外れない様に爪は接着する。

接続コネクタを入れて電源を入れると、正常に電圧/電流が調整出来る。上のボタンにより可変速度を切り替えられる。

接続コネクタを入れて電源を入れると、正常に電圧/電流が調整出来る。上のボタンにより可変速度を切り替えられる。

送料1470円をプラスしても安い買い物だと思う。

あとは、ツマミを探して取り付けて完成!

今回はロータリーエンコーダーの組立直しでOKとなったが、最悪、壊れていた場合には秋月で販売されているロータリーエンコーダ(通販コード P-00292)が使えそうだ。200円と安価で手持ちも数個有る。

トラッキングボタンは有りますが±電源では無い(8V,+18V,+36Vの3出力)ので、トラッキングONにすると、+18Vと+36Vの電圧が同一になるのですが、コモンが0Vですので±のトラッキングにはならず、たとえば±12Vとするには+18Vを+12Vに設定、+38Vを+24Vに設定、+18V端子をコモン(GNDからは浮いているので,これをGNDに接続しても問題無し)として使用すれば固定では可能です。

今月は8件の依頼が有った。

今月より八田・新ドクターが加入し5人態勢となった。

1.電池関連

相変わらず、電池(ボックスも)関連の原因が半数近くになる(電池の容量抜け、電池接点バネ破損等)。

2.ラジコンカーの車輪折れ:車輪と車軸を連結するためにデルリン製(車輪側が6角形状)のボスを使用しているが、これが折れており、接続強度を保てないので了解の上、ホイールごと接着固定とした。

3.アンパンマンキーボード

電池の容量抜けが原因で電池交換して音は正常に出る様になったが、アンパンマンの片腕が上下に動かない。分解してみると、カムから腕のシャフトが外れやすくなっている。調べるとシャフトの位置が悪く(中心から出方が偏っている)ストッパーが効かず、外力を加えるとカムから外れるのが原因らしく、シャフト位置を調整してOKとなる。

4.ドラえもん時計

これも電池容量抜けが主な原因だが交換しても、長針と短針がスリップ気味なのでカバーを外して、シャフトに対して押し込んで、時刻合わせを行いOKとなる。

5.ミッキーマウスのおもちゃ

今回一番手こずらせたおもちゃである。5時間あまりの大手術となった

今回一番手こずらせたおもちゃである。5時間あまりの大手術となった

30年以上も前のアンティークな物で、代々受け継がれて遊んできたおもちゃだが、近所のお子さんが遊んでいるうちに壊してしまったというもの。左腕が折れてしまったという症状。

音(じゃんけんぽん)も出るというので、電池を探したが、依頼者の話で電池は使用していないとのこと。

分解して見ると、音声はソノシートに、先端に針のついたコーンを当てて音を出す構造だった。

腕は外れており、このストッパー部分のモールドが両手共に破損していた。幸い内部に残っていたので接着してみるが強度不足で剥がれてしまうので、最終的にはリン青銅をL型に曲げた補強を添わせて接着固定した。

このおもちゃのミソは、ランダムに「じゃんけん」を出すというものだ。

このおもちゃのミソは、ランダムに「じゃんけん」を出すというものだ。

左手が「パー」の時上がる。右手は「グー」と「チョキ」兼用になっており、チョキの時に指が手の中から出て来るという凝ったものだ。

本体と腕の付け根からレバーが出たり入ったりすることで切り替えている。

ランダムにじゃんけんする構造も面白い。

ミッキーの帽子を押すことでバネが伸び、それが戻る際にソノシートを回す。同時に、押す時に内部のフリーホイールのカムが回ってその止まった位置によりそれに当たっている左右腕(指)が作動するという仕組みだ。

依頼者は、栃木県から来てくれた本物?の女医さんで、修理完了まで貴重な興味深いお話も聞けて楽しかった。

写真は、修理を担当した仁平ドクターです。

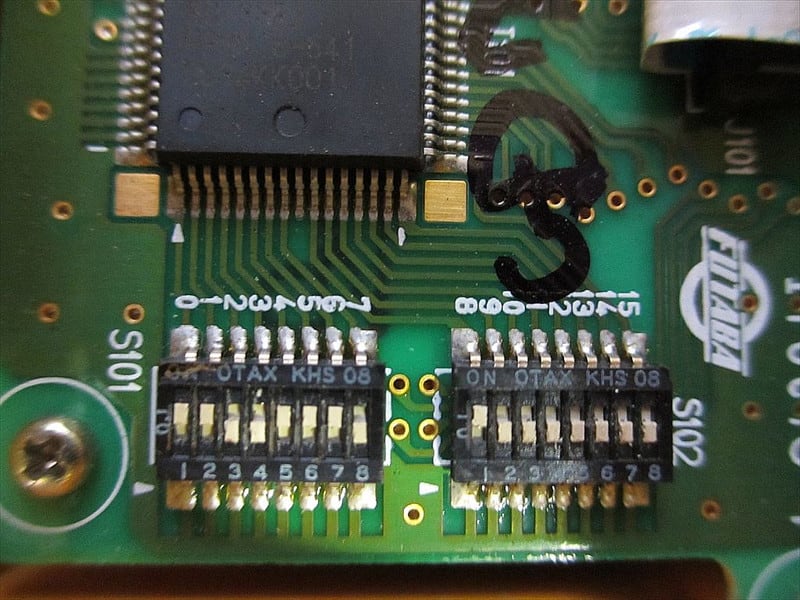

続いて、今度はRC-31「」タイプの周波数変更依頼が有った。

到着して内部の水晶を確認すると

送信周波数:295.9750MHz ID:CD750

受信周波数:296.5125MHz ID:CW371

(受信の実際の水晶発振周波数は中間周波数10.7MHzが+または-となる)

送信機をモニターすると、その周波数で変調音が聞こえ、受信機も先日のブログで紹介した方法で確認すると合っており、受信も-90dBmまで受信LEDが点灯、-91~-118dBm間は点滅で受信も出来ている様だ。

上記の様に送受信周波数が異なっており、発注実績も無いため、三田電波㈱に発注することにした。

本来であれば、水晶が完成して取り付けて見ないことには、正式な動作確認は出来なかったが、前から考えていた方法で出来ないものか、この送受信機を使って実験することにした。

本来であれば、水晶が完成して取り付けて見ないことには、正式な動作確認は出来なかったが、前から考えていた方法で出来ないものか、この送受信機を使って実験することにした。

方法というのは、信号発生器の出力周波数を受信機の周波数に合わせ、これの外部変調入力に送信機の操作シリアル信号を接続しFM変調波(送信機代わり)を発生させるというものだ。

変調度は上げ過ぎても動作しない。6%程度が良さそうだ。

最初は、どうやっても受信を示すLEDは点灯するものの、操作に対応したLEDが点灯しない。

冷静に考えたら、送信機のIDを受信機のに合わせるのを忘れていた。

冷静に考えたら、送信機のIDを受信機のに合わせるのを忘れていた。

RC-30のダイオード半田付け設定と違い、RC-31「」はDIPスイッチタイプなので簡単に設定し直しが出来る。 こ

こ れを合わせたら見事、操作に合ったLEDが点灯した。

れを合わせたら見事、操作に合ったLEDが点灯した。

レバーの操作により2色(赤/緑)LEDが変化したりする。

これにより、今後RC-30及びRC-31に関しては水晶無しでも事前に信号回路の、動作確認が可能となる。

今まで、はんだ吸取器には安価なgoot はんだ吸取器 GS-108 を一般的に使っていたが、別なものを試そうと

今まで、はんだ吸取器には安価なgoot はんだ吸取器 GS-108 を一般的に使っていたが、別なものを試そうと

エンジニア ハンダ吸取器/アトラクター SS-02 を入手してみた。

Amazon価格はGS108が1130円なのに対し1908円と倍近いが実際使ってみると価格差以上の効果が有る。

先端に柔らかいシリコンチューブ(消耗品で添付されているので切断してはめ込む)が使われており、これが基板面に密着して空気の逃げが少ない。

先端に柔らかいシリコンチューブ(消耗品で添付されているので切断してはめ込む)が使われており、これが基板面に密着して空気の逃げが少ない。

ちなみに、GS-108の先端も交換出来るものの折れやすい(今までに3本折った)。割高でもある。

また、ストロークが短いので片手に持ったまま親指でピストンを押すだけで作業出来る。

電子工作・修理マニアに、これは便利な一品だと思う。

![]() 以前エレキジャックでも製作記事の有ったバリコンタイプを製作し、このブログにも記事を書いたが、同じaitendoよりボリュームチューニングタイプの「DSPラジオモジュール(18バンド)[M6959] :950円」が発売されたので、DSPラジオとしては2台目の製作を行った。

以前エレキジャックでも製作記事の有ったバリコンタイプを製作し、このブログにも記事を書いたが、同じaitendoよりボリュームチューニングタイプの「DSPラジオモジュール(18バンド)[M6959] :950円」が発売されたので、DSPラジオとしては2台目の製作を行った。

基板にはaitendoのブレークアウト基板を使用。

製作完了して、ヘッドホンでモニターしてみるが、ステレオになっていない感じがするのでFM/AMシグナルジェネレータで調べてみると、ステレオ信号でL/R別々単独でも、出力はLR両方出ている。

製作完了して、ヘッドホンでモニターしてみるが、ステレオになっていない感じがするのでFM/AMシグナルジェネレータで調べてみると、ステレオ信号でL/R別々単独でも、出力はLR両方出ている。

(それと、波形に高周波ノイズが重畳されている。1000pFを両端に入れると消えるが、入れなくても後述する反転アンプの周波数特性によって、出力には現れなくなる。) そこでヘッドホンを外してみると、ちゃんとL/R分離される。

そこでヘッドホンを外してみると、ちゃんとL/R分離される。

基板のパターンから追いかけるとLRのコモン端子が4.7μFのコンデンサでGNDに落ちている(IC側はGNDに接続されている)。

これだと、ヘッドホンの様な低インピーダンス(片側32Ω)が接続されると、低い周波数では交流的に浮いた状態になり、L/Rが接続された様になる様だ。(アンプ入力はインピーダンスが高いのでコモンの4.7μFでも、交流的にインピーダンスが十分低いからだ) データーシート上ではコモン端子をGNDにして、L/Rは47μFをシリーズに入れて直流カット(VCC/2が出ている)している。これだと、ヘッドホンでも問題無くステレオになる。

データーシート上ではコモン端子をGNDにして、L/Rは47μFをシリーズに入れて直流カット(VCC/2が出ている)している。これだと、ヘッドホンでも問題無くステレオになる。

だが、また別な不具合を発見。

LとRの信号が逆相になっている。

スピーカーだったら、片側のスピーカーの+-を逆にすれば済むのだが、ヘッドホンやアンプ入力はGNDが共通なので、信号そのものの位相を反転しなければならない。反転させる様な端子も無さそうだ。

反転アンプを何種類か調査したのだが、今まで作りたいと思っていた、アナログ的に使えるロジックIC(74HCU04)が外付け部品が少なく配線が簡単なので、試してみた。

反転アンプを何種類か調査したのだが、今まで作りたいと思っていた、アナログ的に使えるロジックIC(74HCU04)が外付け部品が少なく配線が簡単なので、試してみた。

綺麗にL側が反転され、同相出力が出たが、やはり2個並列では負荷が重すぎる様でレベルが低下する。参考回路では4~6個並列で使用している。電源電圧が3Vと低いことも影響している様だ。

自宅のアンテナ(10m高2エレ+アンテナブースター)に接続するとDSPラジオらしく?、非常に感度・選択度が高く、距離(電界強度)に関係無く、遠くFM横浜も近くの送信所放送と変わり無くクリヤーに聞こえた。アナログチューナーでは目盛1程度で雑音も多い。

自宅のアンテナ(10m高2エレ+アンテナブースター)に接続するとDSPラジオらしく?、非常に感度・選択度が高く、距離(電界強度)に関係無く、遠くFM横浜も近くの送信所放送と変わり無くクリヤーに聞こえた。アナログチューナーでは目盛1程度で雑音も多い。

FMの周波数特性をさらに調査してみた。

類似品AKC6952のデーターシートによると125Hz~4500Hzとなっており、特性はそれほど良く無い様です。

実測では

30Hz -5dB

100Hz 0dB

400Hz +0.8dB

1kHz +0.95dB

6.3kHz +1.2dB

10kHz -0.7dB

15kHz -4.95dB

プリエンファシスは50μsec(日本のFM局)で合っている様ですが。

AM放送はバーアンテナを使用しているが、これだけでは弱く、3m程度のビニール電線を伸ばすと良く聞こえる様になる。

ダイヤルが無いので周波数が分からないのが難だ。

ボリュームの回転角だが、バリコンと同じ様に180度の範囲(右回しMAXが最高周波数で、それから180度戻ったところが最低周波数となる)でしか受信出来ない。

短波は、あいにくと受信確認出来なかったが、FM帯の70MHz付近で、たまたま防災無線のメンテナンスする会話が聞こえて来た。

aitendoのブログにも掲載していただきました。

姉妹機のDSPラジオモジュール(FM/AM)[M6952]販売価格:680円はPIn4 outphaseという、それらしい名称の端子が有ったのだが中国語で書かれているので皆目見当が付かない。

姉妹機のDSPラジオモジュール(FM/AM)[M6952]販売価格:680円はPIn4 outphaseという、それらしい名称の端子が有ったのだが中国語で書かれているので皆目見当が付かない。

そこで、中国語を習っている小島おもちゃドクター家族に、訳せないものか問い合わせてみた。

更に、その友人の台湾人の方が訳して下さったのですが、専門用語なのでICの説明としては意味の通らない文章で、これを小島君が意味の通るようにして解釈してくれました。

「 出力位相制御で Hiの時,出力が反転する。これはスピーカーが1つの時に適します。Lowの時,出力は同相になる。」

との翻訳となり、現物のパターンはLow(GND)側に接続されていたので、これでいくとステレオは正常に同相で出る様だ。

あいにくとM6959はその機能が無いとaitendoから回答があった。

新潟県のおもちゃドクターからの依頼で「1.5Vステップ電源」を実験してキットを提供したが、電圧も目で見えた方が安心するので、何か表示するメーターもお願い出来ないかと相談が有った。

アナログメーターが良いのですが、少し高いしスペースも必要となることから、aitendoの「LED電圧レベルメーター[AKIT-123]: 390円」が使えないか、取り寄せて実験してみた。

オリジナルは丸型LEDを10個使用しているが、同じaitendoの「10バーLEDアレイ(赤)[SB401010K]:100円」に交換(写真は秋月の3色アレイです)して表示する様吉本先生にお願いした。

オリジナルは丸型LEDを10個使用しているが、同じaitendoの「10バーLEDアレイ(赤)[SB401010K]:100円」に交換(写真は秋月の3色アレイです)して表示する様吉本先生にお願いした。

オリジナルのままでは、電源電圧と測定電圧を切り離してみるが、測定電圧が0Vから表示しない(ある範囲で動作)。 そこで、LM3914のデーターシート通りの回路に改造したところ1.5Vステップで1.5~15Vまで誤差無く表示出来る様になった。

そこで、LM3914のデーターシート通りの回路に改造したところ1.5Vステップで1.5~15Vまで誤差無く表示出来る様になった。

電源電圧は4V以上であれば動作し、電源変動(4~25V)させても、指示値とLEDの明るさは安定しています。

dB変化のIC・キットも有るのでVUメーターも作れる。

修理依頼されているLUXMAN製チューナーWL500に使用している照明用ランプには30mmガラス管フューズと同じ外径のランプが8個使用されており、このうち4個が断線になっていた。

修理依頼されているLUXMAN製チューナーWL500に使用している照明用ランプには30mmガラス管フューズと同じ外径のランプが8個使用されており、このうち4個が断線になっていた。

依頼では、修理不可能であれば、このままで良いとのことだったが、助平根性の私としては、何とかしたいという気持ちから、まずはLED化の実験をしたが黄色LEDは発光色がオレンジに近くランプとは合わない。自然光ハイパワーLEDは近くなるが、照光角度が広く無い。そこで、使えそうなランプを集めて見ようとホームセンターに出掛けた。

事前にミニマグライト用の2AA/2AAAが頭に浮かんでいたが、あいにくと無かったので4種類ばかり購入。 明るさ(12V用だが6V点灯で)や形状的には車載ルームランプが良かったのだが口金径と長さが大きい為にそのままでが使えない。

明るさ(12V用だが6V点灯で)や形状的には車載ルームランプが良かったのだが口金径と長さが大きい為にそのままでが使えない。

一般のマグライト用らしいバルブを2個突き合わせると長さに収まるので接着してみるが、6Vでは明るすぎるので10Ωの抵抗をシリーズに入れる必要があるが、この抵抗がかなり熱くなる。

最後に残った麦球は、定格電圧3Vだったので、このままでは使えないかなと思ったが6Vを印加してもそれほど明るく無くて、オリジナルのものより少し暗い程度なので、フューズ管に入らないものかと、手持ちフューズを分解してみる。

最後に残った麦球は、定格電圧3Vだったので、このままでは使えないかなと思ったが6Vを印加してもそれほど明るく無くて、オリジナルのものより少し暗い程度なので、フューズ管に入らないものかと、手持ちフューズを分解してみる。

口金は半田鏝で加熱すると接着が剥がれる。ガラスの内径は同じかと思ったが、薄いのと厚いのが有り、厚いものでは入らず、薄いものでは丁度入る。

内部に入れて、口金は穴径を広げてリード線を通し、口金に半田付けする。リード線が非常に細いので切れやすく注意が必要。

完成して、チューナー基板に差し込んで確認。

完成して、チューナー基板に差し込んで確認。

少し暗いので、良く見るとムラ(中央の2個とメーター用2個に使用)が出るが我慢出来る範囲だろう。寿命(約70mA)は心配なところだが様子を見てもらうことにする。

後で検索すると「カホパーツセンター」で入手出来る様だ。無駄な苦労をした様です。

一方、フロントエンド部分だが、正式に改造することにした。

FETも比較用にと若松通商に注文していた3SK45(LUXMANのT-4に使用)と3SK60が届いたので、交換して実験してみた。

ゲインは3SK40より大きくなるが、G2のAGC特性が低い電圧となるので、結論としては予定通り3SK40を使用することにした。

前回の実験でG2へのCRを空中配線にすることで低周波発振が止まったのだが、一部既存部品をそのまま使えないか切り貼りしていったが、どうしても解決せずに最短部分に実装した。

前回の実験でG2へのCRを空中配線にすることで低周波発振が止まったのだが、一部既存部品をそのまま使えないか切り貼りしていったが、どうしても解決せずに最短部分に実装した。

トラッキング調整を行うが、ピーク近くにすると、入出力の結合からか正帰還発振を起こすので、交互調整して、発振しない同調とした。

最終確認結果が下記表

デシベル計算

| WL-500 | 入力レベル(dBEMF) | |||

| 目盛/周波数 | 76MHz | 82MHz | 90MHz | ATT-ON |

| 1 | 17 | 16 | 18 | |

| 2 | 22 | 22 | 22 | |

| 3 | 28 | 26 | 28 | |

| 4 | 43 | 42 | 44 | 56 |

| 4.3 | 61~99 | 55~99 | 67~99 | 78 |

組み込んでFM放送を受信してみるが、モノラルでは問題無いがステレオにするとノイズが気になる(測定器による正弦波では綺麗に出ているが)。

組み込んでFM放送を受信してみるが、モノラルでは問題無いがステレオにするとノイズが気になる(測定器による正弦波では綺麗に出ているが)。

マルチパスもオシロで観測すると良くは無いが。

ファンクション切替(FM/AM)切替のロータリースイッチ接点部分に接点復活スプレーを吹き付けると無くなった。

信号レベルが低いと、スイッチ接点の接触不良により不定期な雑音が出ることが経験で多い。

この状態で送り返して様子を見てもらうことにする。

FM帯のスペクトラムを見てみた。

FM帯のスペクトラムを見てみた。

このドラマ、ほんとかいな、と思うところもあるが一応科学に基づいたストーリー(ガリレオですから)になっており、電子男は見てしまう。

最近の2話とも電波がらみだったので紹介しておく。

Story#03(2013/4/29放送)心聴る(きこえる)

幻聴で、これが元で次々と自殺したりというもので

最初は無響音室での超音波による実験が出て来た。

私も数年前に実験したことが有り、確かに超音波は音波の伝わる角度が狭いので、超音波スピーカーの指向性から少しずれると聞こえなくなるという不思議な現象を体感出来た。

だが、これでは耳を塞ぐと、当然聞こえなくなるので、これでは無いという実証実験だった。

その後、福山雅治が半田ごてを持ちながらなにやら作り出した。カウンター表示は確か300MHzだったと思う。

フレイ効果(マイクロ波聴覚効果)と言っていたので検索すると、いろんな方が書いている。

軍の機密だったり、実際に研究されているらしい。

これによると、マイクロ波(300~3000MHz)を脳に照射すると、音声として聞こえることもあるらしいとのことだ。興味の有る方は「フレー効果」で検索されると良い。

Story#04(2013/5/6放送)曲球る(まがる)

焼死の発火元が石油ストーブだが、犯人がどうやって点火出来たのかというもので

現場近くの自動ドアが人間もいないのに開閉する現象がヒントに。

150MHz/20Wの無線機を約50cm(記憶違いかもしれないが)の距離から同形ストーブに対し電波を出したところ点火。でも、実際、道路と現場ストーブの距離は結構有り、大出力の不法無線機によるものと結論付けた。実際のドラマストーリーは別な展開となるが。

昨年で本業がリタイアしたものの、アルバイトが忙しく、纏まった時間が取れなかったが、大型連休でバイトも休みになったので、伸び伸びになっていたスイッチング電源2種類の製作と動作確認をKIT活用で行った。

1.おもちゃドクター用1.5Vステップ電源

以前、秋月のモジュールを使った同じ用途品を製作したところ、日本おもちゃ病院協会でキット提供することになり、問い合わせの有ったドクターには部品と回路図を提供したが、組立のマニュアルを未だに作成しない状態だった。先日もおもちゃドクターから問い合わせが有ったが、これを機会にもっと安価に簡単なものにしようとモデルチェンジすることにした。 使用したのはaitendoのDC-DC変換モジュール[AKIT-2576](350円)で、ショーティング(ノンショーティングだと、切り替え時に最大電圧が発生し、接続した「おもちゃ」等を壊す恐れが有る)のロータリースイッチで切り替える様にしました。ICのmax出力3Aに対応する為に気休めでは有りますがフィンを取り付け。オリジナルではLEDが出力側に入っているが、1.5Vから可変となり点灯しないので、入力側に10kΩのシリーズ抵抗を入れて点けました。

使用したのはaitendoのDC-DC変換モジュール[AKIT-2576](350円)で、ショーティング(ノンショーティングだと、切り替え時に最大電圧が発生し、接続した「おもちゃ」等を壊す恐れが有る)のロータリースイッチで切り替える様にしました。ICのmax出力3Aに対応する為に気休めでは有りますがフィンを取り付け。オリジナルではLEDが出力側に入っているが、1.5Vから可変となり点灯しないので、入力側に10kΩのシリーズ抵抗を入れて点けました。

完成品も390円で販売されています。更に電圧ステップは異なりますが切り替えDIPスイッチ付き完成品も580円で販売されています。

前回品に比べて出力電流が大きいのと、ICの基準電圧が1.23Vで最低電圧1.5Vとしても外部回路が不要で、しかも安価です。

電源のON/OFFについて5番ピンで制御しようとしましたが、オープン状態ではOFFにならず、抵抗でプルアップしてもダメだが、別電源で入力可変すると仕様通り制御可能ということで、今回はオリジナル通り入力電源をON/OFFすることにしました。

ボリュームは最終的に15回転の物にしました。13.5Vで誤差0Vに調整します。

ボリュームは最終的に15回転の物にしました。13.5Vで誤差0Vに調整します。

1.5V~13.5Vまで可変にしてみましたが1.5Vステップの誤差は偏差5%の抵抗でも0.1V以下でした。ロータリースイッチは無段回転の為、オープン時に最大電圧となるので、空き端子は1.5Vになる様にしました。

12Vで3A負荷としましたが、電源変動は-0.7V程度でした。入力電圧が30Vと高ければ、0.1V程度になります。安定化の入出力電圧差は最低4Vでした。

出力リップル/スイッチング・ノイズも、オシロ観測上は殆ど有りませんでした。

近くのAMラジオへの影響も無く、コイルを指で摘むと人体アンテナで雑音が少し入る程度です。

2.真空管用高圧電源 も

も

う1年半も前のブログに【電池管式ガイガーカウンタ動作確認】の記事を書いたが、実際、屋外で使用するには電池で駆動しなければならず、その為の回路はMC34063Aを使用したO-Familyさんの電子工作の部屋【AVRマイコン ATmega88 + ニキシー管 デジタル時計】 を使えるなと思っていたが、長い間中断していた。1項の実験ついでに再開することにした。

う1年半も前のブログに【電池管式ガイガーカウンタ動作確認】の記事を書いたが、実際、屋外で使用するには電池で駆動しなければならず、その為の回路はMC34063Aを使用したO-Familyさんの電子工作の部屋【AVRマイコン ATmega88 + ニキシー管 デジタル時計】 を使えるなと思っていたが、長い間中断していた。1項の実験ついでに再開することにした。

これも手抜きでaitendoの昇圧モジュール[AKIT-124] (390円)を使ってO-Familyさんの回路に改造を行った。

スイッチング用のパワーMOS-FETには手持ちの2SK3234(400V/8A/0.65Ω)をダイオードにはaitendoのファーストリカバリダイオード(5個入り)[TFR1T]140円 (1000V/0.5A)を使用した。またマイクロインダクタを使用していたので、これでは電流が取れず手持ちの円筒ラジアル形220uHインダクタを使用した。

オリジナルはニキシー管用の180V出力だが、400Vまで出せることが確認出来た。今回必要なのは90Vと低く、入力電圧は6V以上で動作することが確認出来た。

オリジナルはニキシー管用の180V出力だが、400Vまで出せることが確認出来た。今回必要なのは90Vと低く、入力電圧は6V以上で動作することが確認出来た。

aitendoのモジュールはスイッチング周波数設定用コンデンサが100PFとなっていたが、これは1000PFにしないと動作範囲が狭い。電圧の出ることは確認出来たので、ガイガーカウンターに実際接続して確認する。一次側は70mAだった。

ヒーターの1.5Vはオリジナルのまま乾電池を使用。-15Vは同じMC34063Aの可変スイッチング電源を接続する。

スイッチングノイズを心配したのだが、その影響は無く、マントルに近づけるとちゃんとカウントした。

スイッチングノイズを心配したのだが、その影響は無く、マントルに近づけるとちゃんとカウントした。

近くに有った長ネギに当てた所、僅かながらカウントしたので、少し心配である。ハンディ化が実現したら畑で測定したいと思う。

ヘッドホンでモニターすると、若干ブーン音が聞こえる。出力側コンデンサは3.3uFフィルムコンデンサを使用しており、これに33uF電解コンデンサをパラに入れるがそれ程変化は無かった。電解コンデンサのみにしたら雑音が大きくなったのでフィルムコン(高周波特性が良い)でないとダメの様である。今後はLCフィルタの効果を確認したいと思う。

今後は、3出力(1.5V/-15V/+90V)を正式に組み直す予定。

1.5V出力は1項の電源が使えそうだ。

連休も残り1日となり、また伸び伸びになるかも知れないが。

私が生まれた頃に製造されたガイガーカウンターが、新しいテクノロジー(現代では標準的な技術であるが)で蘇るのが面白い。

その後、ズバリの回路キットがaitendoより発売された。

高電圧出力昇圧DC-DCコンバータ[AKIT-150V34063] 販売価格:

600円

aitendoで【特売品】3.5インチビデオモニター[2P-LTV350QV-12V]が1980円だったので入手。

先日のブログで7インチのビデオモニターを紹介したが、アンテナ調整用のポータブル機器として使用するには大きすぎるので、これが使えないか入手したものだ。

入力・電源コネクタが付いていないので、手持ちのジャックを基板に接着して配線する。

入力・電源コネクタが付いていないので、手持ちのジャックを基板に接着して配線する。

明るさ(6段)調整機能(SW2)、左右表示反転機能(SW1)のタクトスイッチも付いていないので手持ち品を基板に直付する。

コネクタ・タクトスイッチの無い方は同じくaitendoから パーツセットforビデオモニタ[2P-LTV350-CNP]販売価格250円で入手可能です。

基板のFFCコネクタにLCDのフレキシブルケーブルを差し込む。

このままで固定しないと、フレキを破損する恐れが有るので、基板とLCDの裏面に厚手の両面テープを貼り、プラ板に固定する。

12Vを供給し、地デジチューナーの信号を入力すると鮮やかに画面が表示された。

12Vを供給し、地デジチューナーの信号を入力すると鮮やかに画面が表示された。

320?240の解像度だが画面が小さい分、鮮明な感じがする。上下の視認角度は左右に比べて狭い。

左右反転機能がどういう用途に使うのか判らないがちゃんと動作する。

左右反転機能がどういう用途に使うのか判らないがちゃんと動作する。

動作電圧範囲を確認したが仕様通り9V以上で無いと映らない。 消費電流は12V時120mA(9V時150mA)だった。ちなみにチューナーは12V時400mA(9V時550mA)と大きい。

消費電流は12V時120mA(9V時150mA)だった。ちなみにチューナーは12V時400mA(9V時550mA)と大きい。

この寸法だと、チューナーの上に乗っけられるので、あとはブースター電源供給アダプタ(先日の修理用に購入した小型屋内ブースターの添付品)をセットしてバッテリーで使える様にケースを考えれば保守用に使えそうだ。

7インチワイドと比較した写真です。

7インチワイドと比較した写真です。

7インチワイドモニターにはスピーカーアンプが内蔵されているが、これは無いので、音声も聞くにはアンプが必要となる。

「みっち」さんからのコメントについて、視認角度について確認しましたので、その画像を追加します。

写真左から、正面→下45度→下60度→上45度→右45度です。

写真左から、正面→下45度→下60度→上45度→右45度です。

下45度以上だと、質問の様に色反転状態になります。

上45度や左右45度では色反転しませんがコントラストが低くなり白っぽい画面になります。

aitendoの特価7インチLCDモニターKIT(現在は基板が変更で、これも品切れ)だが、ケースを作るつもりで、全体が入る大きなポリケースを100円ショップで購入したのだが、加工が面倒そうで、作ってもスタイルが良くなさそうなので、そのままになっていた。

ふとアイデアが閃き、フォトフレームが使えないものかと、先日seriaに出掛けたが見つからない。見回したところ、メニューなどを立てておく「インフォメーションスタンド」が丁度LCDの寸法に合いそうな感じ(一切

寸法はチェックしていない)なので購入した。

ふとアイデアが閃き、フォトフレームが使えないものかと、先日seriaに出掛けたが見つからない。見回したところ、メニューなどを立てておく「インフォメーションスタンド」が丁度LCDの寸法に合いそうな感じ(一切

寸法はチェックしていない)なので購入した。

合わせてみると、縦/横/厚さが計った様にドンピシャ!

こういうこといが有るとヤッター!といった気分になる。

半田面が平らな基板は厚手の両面テープで、リードの出ている基板はねじスペーサで浮かせて取付(反対側は接着固定)。ケーブルは両面テープやクランプで固定する。操作スイッチが丁度台の部分に収まり操作性も良い。

半田面が平らな基板は厚手の両面テープで、リードの出ている基板はねじスペーサで浮かせて取付(反対側は接着固定)。ケーブルは両面テープやクランプで固定する。操作スイッチが丁度台の部分に収まり操作性も良い。

前回のライトに続いてバラックセットとなったが、実用には耐えそうである。 地デジチューナーを接続して、早速モニターしてみる。

地デジチューナーを接続して、早速モニターしてみる。

アクリルに傷が付きやすいが、その時はコンパウンドで磨くか保護シートを貼れば良いだろう。

今月の県西おもちゃ病院で唯一の入院となったHome Star Spa(ホームスターSpa)という、お風呂に浮かべたりしてプラネタリウムを楽しむおもちゃで、症状はスイッチが入ったり入らなかったりするというもの。

今月の県西おもちゃ病院で唯一の入院となったHome Star Spa(ホームスターSpa)という、お風呂に浮かべたりしてプラネタリウムを楽しむおもちゃで、症状はスイッチが入ったり入らなかったりするというもの。

病院で分解を試みたが、外し方が判らず持ち帰りとなったものだ。

今日、時間が出来たので分解に取り掛かった。

防水だから接着だろうと考え、電熱線・ドライバーこじり・プラノコでの切れ目・等を行って何とか広げて外したものの、外して見ると「ねじ込み式」だった。

防水だから接着だろうと考え、電熱線・ドライバーこじり・プラノコでの切れ目・等を行って何とか広げて外したものの、外して見ると「ねじ込み式」だった。

パッキンの摩擦により簡単には回らず判断ミスしてしまった。

ON/OFFスイッチを押すとランプが点灯するが、もう1度押しても消灯しない。取扱説明書を読むと、約20分で自動的に消える様になっており、点灯中に長押しすると消灯させることが出来るとあり、これの動作確認はOKだった。

症状からスイッチを調べて見る。

ON/OFFシートの裏側に導電ゴムが接着されており、基板の櫛歯接点パターンを導通させる様になっているが、接点が酸化していた。

ON/OFFシートの裏側に導電ゴムが接着されており、基板の櫛歯接点パターンを導通させる様になっているが、接点が酸化していた。

磨いても、また湿気で再発することも考えられるので、秋月から購入してあったチップのタクトスイッチを付けることにした。

そのままでは、半田付け出来なかったので、スイッチの端子パットに撚り線の1本を半田付けして、これをスルーホールランドに半田付け、本体は接着固定とした。

そのままでは、半田付け出来なかったので、スイッチの端子パットに撚り線の1本を半田付けして、これをスルーホールランドに半田付け、本体は接着固定とした。

これで動作確認してみたが、厚さがある分、押されてONしっぱなしになるので、ガードリングを加工して調整し、何とか問題無さそうだ。

組み立てし直し。お風呂に浮かべた時にスイッチ部分は水中になるのだが、完全な密閉構造には見えないので心配なところではある。

電球はリード線タイプだがプラグイン式になっている。4.5Vで400mAも流れる。

電球はリード線タイプだがプラグイン式になっている。4.5Vで400mAも流れる。

参考に添付されていた取扱説明書のスキャン資料をアップします。

「home_star_spa_docall.pdf」をダウンロード

「home_star_spa_catall.pdf」をダウンロード

親戚の方からの改造依頼が有った。

長いグラスファイバー製の竿を使ったワイヤーフックで、先端に照明用のライトが装着されているのだが、これをなるべく軽く出来ないかというので、電池数を減らして(単4?2→1個)LED化することにした。

aitendoから購入してあったLED用昇圧ICのCL0117を使用。インダクタには47μH、LEDには1W用が無かったので秋月で購入した3WタイプのOSW4XME3C1Sを使用。

電池1本部分のスペースに昇圧回路を組み込み、外観からはあまり変化が無い様にした。

このLEDは半値角:120度(標準)もあるので、周囲まで明るく照らせる。

レンズを付けると集光も可能である。

同じ物で、ライトを製作したのが、この記事です。

同じ物で、ライトを製作したのが、この記事です。

昇圧ICの規格を良く確認せず、3Vで点灯させれば更に明るいだろうと単三?2本スイッチ付きボックスを使って、電子工作らしく?バラック(部品を全て表面側に接着固定)で製作。

ところが、急に暗くなったりする。スイッチの接触不良かと調べたが問題無い。どうやら、このICの入力電圧範囲が0.8~1.5Vなのに3V印加したのが影響している様だ。

せっかくなので電池ボックスを並列用に改造。お断りしておくが、電池の並列は、差が有った場合、他の電池に影響しやすいのでお勧めは出来ない。制限抵抗を入れたのが良いかも知れない。 使

使 用した電池はIKEAブランドで、ある程度消耗していたものだが、1次側電流は1.4Vで200mA。1Vまでは一応光っている。急に暗くなる現象も見られない。

用した電池はIKEAブランドで、ある程度消耗していたものだが、1次側電流は1.4Vで200mA。1Vまでは一応光っている。急に暗くなる現象も見られない。

LEDの波形を見てみた。

オシロの波形の様にスイッチング周波数で点灯させている。スイッチング周波数は127kHz付近だった(規格では動作周波数500kHzとなっているが)。

オシロの波形の様にスイッチング周波数で点灯させている。スイッチング周波数は127kHz付近だった(規格では動作周波数500kHzとなっているが)。

試しに、LED間にコンデンサを入れると点灯しなくなる。

LED用昇圧ICは、この1種類しか確認していないが、今後、他のICも比較確認したいと考えている。

2月は2件、3月は7件と低調だったが、今月は1家族で5個も持って来たこともあり、18件と大盛況だった。5名で対応。

1.目覚まし時計

症状:アラーム音は出るが、時計が動かない。

水晶の壊れているケースが多いので分解して確認するがちゃんと発振している。電磁石も断線はしていない。100円ショップ品等で交換する方法しか無いので依頼者に確認したが、修理不要ということで、そのままでお返しした。

2.防犯ブザー

症状:警報音が、かすかに聞こえる。

分解してNPNトランジスタしても変わらず。昇圧コイルを外してみると3本中2本が断線していた。これも、100円ショップ品から外して交換する方法もあるが、試しに手持ちの33mHインダクタを静電スピーカーにパラに入れることで、大きい警報音が出る様になった。

トランジスタへのストレスや、非常時対応用途でお勧めは出来ないが、修理の一つの方法として紹介しておく。

3.風呂用?プラネタリウム

症状:電源スイッチが入りっぱなしで切れない。

分解しようとしたが、防水用途で外し方が見つからず入院。

4.折り畳みピアノ

症状:スイッチを入れても動作しない。

電源スイッチにマイクロスイッチが使われており(折り畳み式で畳んだ時に強力マグネットで吸着、その力でスイッチを切るので)手持ちが無いのだが、操作しているうちに正常動作する様になったので様子を見てもらうことにする。

メロディーだが、最初、動作したり、しなかったりするので箱の説明を見たら2ケタの数字を押す様になっていた。これで操作すると問題無く動作した。

5.地球儀

症状:スイッチを入れても動作(内部照明、アナウンス)しない。

電池液漏れによりマイナスのばね接点が腐食断線していたので、手持ち品と交換し動作。

タッチペンで地図上の地点を触ると、その国の人口などのアナウンスが流れるというもので、なかなか面白い教材である。

6.フレッシュひたち(色違いで5台)Nゲージより小さい

症状:車輪外れ紛失および上の部品外れ。

車輪は再生出来ないので、売られていると思われるお店を仁平ドクターが紹介。

7.犬のぬいぐるみ

症状:足の骨折

いつもの様に、ギブスをステンレス線で接続して固定。

8.バズライトイヤー(ディズニー)

症状:両足を握るとスイッチが入るのだが、首が回ったり、回らなかったりする。

以前にも修理経験あるが、違う症状で、モーター交換したが変わらず。回転部の電源供給はシャフトとリング(大きな鳩目)に+-をブラシで供給しているが、リングがゆるゆるになっていて、別極のブラシと接触していたのが原因で、鳩目をモールドに接着してOKとなった。

9.アンパンマンのピアノ

症状:スイッチを入れても動作しない。

電源(スライド)スイッチが腐食してボロボロになっていたので、手持ちのスライドスイッチに交換する。寸法が少し大きいのでモールドを削り収める。これで動作OK.

10.デジカメ

修理対象外だが、会社でお世話になった方から依頼されて見てみた。

症状:落下させてしまったら、電源をONにすると、連続してオートフォーカスの音が出る。

分解して見たが、素人が分解出来る範囲では故障個所は分からなかったので修理不能ということでお返しした。

件数が多くて大変だったが、入院1件のみとなった。