漫画家・松本零士氏が2023年2月13日、逝去されました。心よりご冥福をお祈り致します。

私は松本氏のファンで、作品から多々影響を受けました。今回はファンの端くれとして、氏の作品について自分なりに感じたこと、受け取ったことなどを書きたいと思います。

もちろん「何をいまさら」的なことの羅列になるかもしれません。その旨ご了承下さい。しかし、いちファンが自分の思いを綴っておくことも何がしかの意味はあるのではないかと思い、書くことにしました。

さて、先に私は松本氏のファンと書きましたが、正直氏の作品を網羅しているわけではありません。むしろ触れたことのない作品の方が多いです。例えばアニメ「宇宙戦艦ヤマト」は観たことがありません(あらすじとかメインキャラの名前くらいはわかりますが)。漫画もほとんど読んでいません。「銀河鉄道999」や「男おいどん」は読みましたけど記憶はおぼろげです(どっちも好きなんですけど、かなり前にいろいろあって単行本を売ってしまったのです。当時版だったのに、、。後悔してます)。あ、あと「ガンフロンティア」は好きです。これは文庫版持ってます。とまあ、こんな感じなのです。

「お前、ほんとにファンなのか」って怒られるレベルです。でもファンなのです。じゃあ何をもってファンを自称しているかというと「戦場まんがシリーズ」が大好きなのです。これはほんとに何度も何度も読みました。私が出会った最初の戦争漫画です。

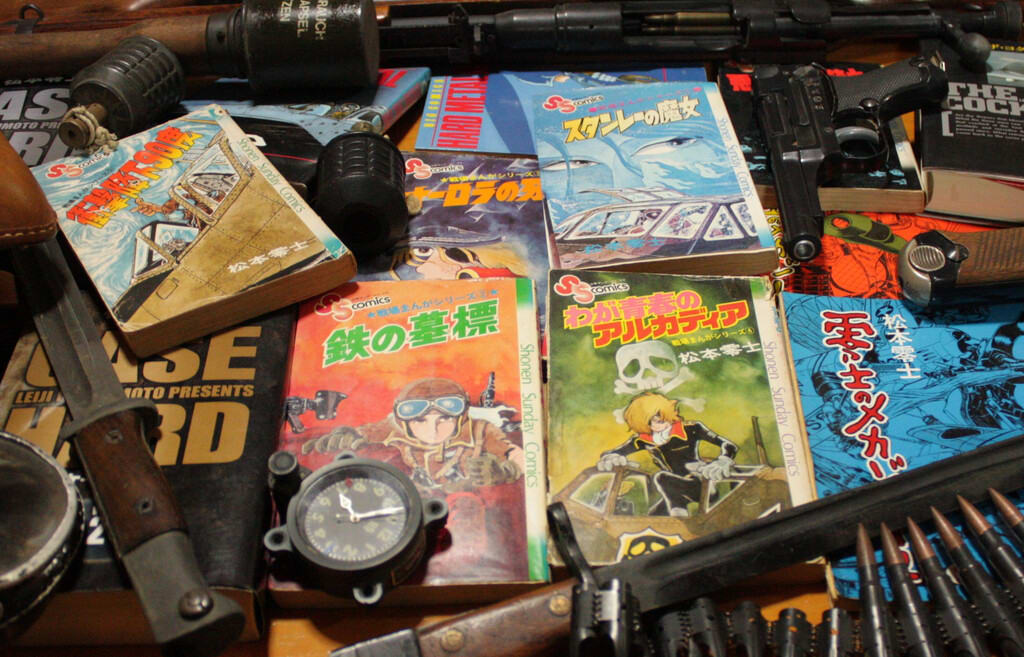

「戦場まんがシリーズ」というのは氏の戦争漫画の初期の単行本(少年サンデーコミックス 全9巻 小学館)に付けられた名称です。後にこのシリーズを含む氏の戦争漫画の総称として「ザ・コクピット」となったようです(とはいえこの辺のくくり・区別が正式なものかどうかはよくわからないです。自叙伝「遠く時の輪の接する処」( 東京書籍) ではご自身が全てを「「ザ・コクピット」の戦場漫画シリーズ」」と表現しています)。

私は当然「ザ・コクピット」はほぼ全て読んでいます。ほぼ、というのは情けない話ですがこのシリーズの作品は非常に多く(「松本零士 戦場漫画クロニクル」(小学館)によると2015年までで153本)、長期間にわたり発売された多数の単行本(文庫、愛蔵版含む)に分かれて収録されている上に未収録作品もあり、網羅することは簡単ではありません。これは言い訳なのですが、、。

今回は「戦場まんが&ザ・コクピット」シリーズを軸に、私の受けた影響や作品について思うところを書きます。前書きが長くなりました。以下よろしければお付き合い下さい。また、以降各シリーズを「戦場まんが」「コクピット」と表記します。「コクピット」は全シリーズの総称としてお考え下さい。個別の作品紹介は「戦場まんが」からは①ー●(巻数)と表記、「コクピット」からは書名をその都度表記します。

先に書きましたが、私が初めて出会った戦争漫画がこれでした。確か小学校3年生くらいです。そのちょっと前(小1-小2くらい)から戦闘機や戦車に興味を持ち、プラモを作ったりゼロ戦やドイツ戦車の児童書(要はジャガーバックス)を読んだりしていました。漫画も読んでましたが、自分で買うことはなく(子供すぎて何を買ったらいいのかも分からなかった)、姉や従姉妹の「ドラえもん」などを読ませてもらうといった感じでした。ミリタリーも漫画もどっちも好きだったのですが、それぞれがつながりのない別世界のものだったわけです。

で、従姉妹から借りた漫画(確か「まことちゃん」)の巻末に「戦場まんがシリーズ」の宣伝があり「んんっ?」となりました。「戦争の漫画があるのか、、。戦争が漫画になるのか、、」と思ったことは覚えています。しかし、その後本屋で探して買ったかどうかはよく覚えてないのです。多分そのはずです。姉や従姉妹が興味を持つ漫画ではなく、自分で買わないと読めないですから。ふと気が付くと手に入れてて、夢中で読んで模写してた、という感じなのです。

記憶がジャンプしてるんですね。最初に読んだ時の衝撃とかそういうのが全くないのはなぜだろう、と今でも不思議です。どうも、以後何度も何度も読んだので、そういう最初の出会いの記憶が薄れてしまったのではないかと思ってます。

初めて出会った戦争漫画だったので私の中ではずっと「こういう漫画が戦争漫画なのだ」という印象が根強くありました。「コクピット」は「戦争を描いた代表的な漫画作品群」と評価されています。その評価はもちろん揺るぎないものですし、広くそう認識されています(逝去の際もそういう声が多々ありましたね)。それは確かにその通りと、私も思ってます。

しかし、出会ってからその後歳をとってくると、そういう「コクピット」の評価とはまた別の考え方をするようになりました。作品の主題は「戦争と兵器」なのですが、松本氏が描こうとしたのは「状況と道具」という私たちにとってより身近なことなのではないか?と。そしてさらに「人が状況と道具にかかわるときの、氏の信念や哲学」が込められているのではないか?だからこそ傑作となりえたのではないか?と。

以下その辺を説明してみます。

まず、兵器についてです。「コクピット」の特長として、兵器が物語の要となっているのは、説明する必要もないでしょう。主人公はもちろん兵士たちですが、兵器も重要な「登場人物」です。例えば「わが青春のアルカディア」(①-4 メッサーシュミット戦闘機&レビ照準器)、「鉄の竜騎兵」(①-2 サイドカー)、「独立重機関銃隊」(①-1 九二式重機関銃)、「グリーンスナイパー」(①-2 自動小銃)などなど)。その描画は精密で、かつ独特のタッチにより非常に魅力的に描かれています。飛行機のラインはうっとりします(零戦はいかにも零戦!という感じです)し、黒光りする銃器の質感は松本氏以外には表現できないと思います。しかし、これら兵器は外観の描写が素晴らしいだけではありません。

松本氏は兵器を「かけがえのない、生きたひとりの兵士」として描いています。それが魅力的に見える大きな理由と思います。先に書いたように、その兵器でなければ物語が成立しないほど、大切な要となっています。大量生産され同じものがいくつも存在する兵器なのに、唯一無二の個性があり、生きているように見える。これはかなりの表現力がなければ成しえないことです。

兵器はもちろん無機物です。生き物ではありません。しかし、この漫画では兵士とともに息を吐き血を流し、もがき苦しみながら死んでいきます。読んでいるうちに、兵器に感情移入してしまいます。兵器の描写力の凄い作家は松本氏以外にも多々います。しかし、感情移入してしまうような兵器を描ける作家はまあなかなかいません。「コクピット」では「当たり前」すぎるので気付きにくいのですが、よくよく考えるとほんとうに「ありそうでない、唯一無二の漫画」なんですね。

兵士たちが兵器に対して人のように接したり話しかけたりするのも「コクピット」の特長です。「ラインの虎」(①-3)のラストで、主人公はタイガー戦車に「自分たちを忘れないでくれ」と語りかけ、「独立重機関銃隊」では敵の米兵が、主人を亡くし雨に塗れる重機を見て「泣いているようだ」とつぶやきます。「弾道トンネル150」(ザ・コクピット4 ハードカバー版 小学館)の主人公の日本軍砲兵は重砲を家族とみなし、彼は砲と一緒に死ぬことを選びます。

先に書いたように、兵器は無機物ですから感情も心もありません。いくら話しかけても耳を傾けてはくれませんし、愛情を注いでも感謝の返事をしてくれることはありません。それは兵器に限らず道具全般にいえることです。当然です。客観的には、道具を人として捉えたり接したりするのは人間側の勝手な思い込みによるもので、独り相撲です。

しかし、決してそうではないことを私たちは知っています。車やバイクに乗っている人はよくわかりますよね? 乗り物でなくとも、工具や楽器、食器なども同様です(私は楽器は操れないのですが、多分)。道具は、愛情を持って手入れして使っていると、その想いに道具が答えてくれているような手応えを感じることがあります。それは錯覚という言葉ではとても片付けられないような感覚です。漫画内で兵士が兵器に語りかける様子に違和感を抱かないのは、そういう実感や経験が少なからずあるからです。

そして、その道具たちとのかかわり方について、要所要所で松本氏はその信念・哲学を提示しているように思います。

「パイロットハンター」(①-1)の「おれには、これしかないんだ!だから、これがいちばんいいんだ!」というセリフがそれをよく表しているのではないかと。ファンの間でも「戦場まんがといえば、、」というとまず出てくるといっていいほど有名なセリフです。

これは、戦場に取り残され単独で戦っている日本軍狙撃兵のセリフです。狙撃兵は日本軍パイロットと出会い、彼の十四年式拳銃を欲しがります。パイロットは「こんなもんでよければ」と渡そうとしますが、狙撃兵は「こんなもんとはなんだ」と気分を害します。パイロットは、世界にはもっといい拳銃や狙撃銃があり、腕のいい狙撃兵にはそういう銃を持って欲しいという意図でそう表現したと説明します。

狙撃兵は激怒し三八式歩兵銃を握り締め「いいか、これは、この世界でいちばんいい銃だ!いちばんすぐれた小銃なんだ!! おれには、これしかないんだ!だから、これがいちばんいいんだ!」とパイロットに訴えます。

兵器というのは優劣があり、優れたものを持ってるほうがいいのはいうまでもありません。しかし、戦場で自分がそれを持つことができるとは限りません。狙撃兵はそういう現実を身に染みて知っています。そして、その現実を認めかつ正当化するためにアクロバチックな解釈をしているわけです。狙撃兵が物質的にも精神的にも苦しんでいることがひしひしと伝わってくる名ゼリフです。優秀な兵士である狙撃兵の信念として、説得力を持って心に響いてきます。これは松本氏の信念でもあると思います。

そして、これは私たちにも共有できる信念です。戦場でなくとも、自身が望む優秀な道具を手に入れられないことは多々あります。卑近な話ですがまずお金が無いといい道具は買えません。人気のある道具は買い逃すこともあるでしょう。それは仕方がない。しかし、それを自分が至らないことの原因・理由にするのかどうか、という態度の問題なのですね。

「道具が劣っているからと言い訳する奴と、手持ちの道具で最善を尽くそうとする奴、どっちが潔いと思う?」と狙撃兵、いや松本氏は問うているわけです。これは一例で、そのつもりで読むと「人と道具」について考えさせられる要素がたくさん詰まっていることに気付きます。

余談ですが「パイロットハンター」のこのやり取りで「こんなもん」といわれた十四年式拳銃や三八式歩兵銃は決して二流三流の銃ではありません。三八式は特にそうですが、当時、いや今でもちょっとない最高品質の非常に優秀な小銃です。話の流れ上、二流ととられるような感じになっていますが、よく読むとそうではないことがわかります。パイロットは「もっといいものがある」といっているだけです。そもそも、狙撃兵はその銃でかなりの腕前を見せていますしね。松本氏のことですから、この辺については重々承知していたと思います。

閑話休題。先に「コクピット」には「人が状況と道具とかかわるときの松本氏の信念や哲学」が込められているかも」と書きました。「道具」については以上です。次は「状況」についてです。「状況」というのは「戦争」のことです。

そもそもですが、戦争とは国対国のケンカです。自国の主張や要求を、相手国を武力で屈服させ呑ませようとする行為です。つまり国が行う、公的なものです。兵士はじめ国民は国のために尽くす・従事する立場であって、自分のためではありません(当然ですが。ただ大雑把な説明なのでもちろん例外などはあります)。要は、個人的な欲求や要望が入り込む余地はないというのが戦争です。

しかし「コクピット」の主人公たちは違います。自分のため、仲間のため、家族のため、などなど自分個人の目的のために「自分の戦争」を完遂しようとします。「国のため」と「自分のため」が複雑に絡みあっている。

「戦場まんが」の中で特に好きな作品はいくつかありますが、その内のひとつが「紫電」(①-5)です。これはその「公と私」の複雑な関係が際立っています。主人公の紫電パイロットは、P38に撃墜されて降下後に逃げ回る姿を撮影され、記録映画として全世界に公開されてしまいます。彼はP38のパイロットを倒し汚名をそそぐことを誓います。そのためには、米パイロットに出会うまで、戦いながら生き残らないといけません。個人的な目的が戦う理由になっているわけです。しかしそもそもは主人公が公的な戦争に参加していたから、そういうことになったのです。因果関係や目的と手段など多くの要素が絡み合って不可分になっています。そういう戦争の不可思議な不条理さを浮き彫りにした優れた一篇です。

「紫電」以外の作品にもそういう構造がみられます。「スタンレーの魔女」(①-1)の主役、一式陸攻のパイロットは、敵基地の爆撃(公)とスタンレーの山越え(私)の2つの目的があり、それを果たそうとします。「成層圏戦闘機」(①-1)では、B29の撃墜と兄弟の敵討ち、「衝撃降下90度」(①-5)では音速の突破(これは公私が共通)、などなど。

当然ながら、公的な戦争で私的な目的を優先することは許されません(主人公を生き残らせるため、機体をわざと不調にした「紫電」の整備班長曰く「バレたら銃殺でっせ」)。主人公を取り巻く戦争という状況は、常に生命の危険があり、かつ私情を排除するのが前提で、そもそもそんな余裕はありません。しかし彼らはその厳しい中でも、断固として自分自身の意思を貫き、目的を達成しようとします。

とはいえ登場人物たちは、自分のことだけを考え行動しているわけではありません。戦争に対して疑問を抱いたり異を唱えたりすることはありますが、大枠ではその状況を受け入れ全力で戦います。戦闘を放棄して逃げるということは絶対にしません。これは彼らが好戦的だから、というわけではありません。自分の置かれた状況を受け入れ、義務を果たそうとしているだけです。その上で自分の気持ちに正直・忠実であろうとする。それはなかなかできることではありません。普通なら義務を果たすことで精一杯です。だからこそ、私たちはそういう姿を見て心を動かされるわけです。

先に書いたように、戦争自体に対する批判は直接的にはでてきません。いいとかわるいとかではなく、ただただそういう状況に陥った兵士たちがいる。個人が戦争に直面するときには、既に状況にとり囲まれて身動きがとれなくなっているのです。そこでその状況の善悪をジャッジしても意味がないのです。これは諦観ではありません。戦争の肯定でももちろんありません。それが戦争の現実だと思います。氏はそういう状況を非常に的確に描いている。そしてそこで大事になってくるのは「じゃあ自分はそういうときにどうするのか」という極めて個人的かつ現実的な判断です。

また、彼らの関心は自分の意思をどう貫けるかにあり、自身の生死については重きを置いていません。目的のために死ぬことを厭いませんし、事実多くの登場人物が命を落とします。これは彼らが自身の命を軽んじているということでは決してありません(この点は誤解されてることが多いかも)。

これは戦場で彼らの選んだ「生き様」が結果として死を招くものだった、ということです。逆にいうと死ぬことで「生き様」を完遂できたのです。もちろん、戦争がなければ死なずに別の形の「生き様」を示し続けることができたかもしれないのですが、、。

「鉄の竜騎兵」の主人公、元バイクレーサーの「おっさん」はレースではいつもゴールできず負け続けたという経歴の持ち主。彼はフィリピンの戦場でサイドカー乗りの伝令の若い兵士と出会います。壊れたサイドカーを再生したおっさんは、2人で伝令を待つ味方の飛行場を目指します。しかし飛行場はすでに敵が占領しており、彼は若い兵士を置き去りにしてひとりサイドカーで飛行場に突入。しかしここでもゴールできずに銃弾に倒れます。最期に「おれはせいいっぱいやった、、、。死ぬまで走りぬいたから、、。満足だ、とても満足だ、、」とつぶやいて、、。

彼は、死ぬために突入したのでしょうか? いや、彼は自身の生を完成させるために死んだのです。

これは一例ですが、松本氏は「こうであれとする生き様」を兵士たちを通じて示してくれているような、そんな気がします。そしてその生き様は、ぬるく生きている自分にカツを入れられるような、身に染みいるようなものばかりです。読んだ後に「あー、俺もちゃんとしなきゃなあ、、」としみじみとなってしまいます。それは、氏がそういうメッセージを丁寧に織り込んでいるからこそ、そう感じるんだろうな、と。

長々と書きましたが、私がいいたかったことは大体こんな感じです。しかしこれが全てではありませんし、たかだかこれくらいで言い尽くすことは不可能です。全作品が「道具と状況」「生き様死に様」という言葉だけで解説しきれるような生半可なシリーズではありません。「作品の重要な鍵の一部はこれなのでは?」位に考えていただければと思います。

言い尽くすことは不可能と書きましたが、このシリーズはほんとうに多種多様です。先に上げた以外にも好きな作品を少し紹介してみます。

「死神の羽音」(①-6)

戦闘で出会った彼我のパイロットがことごとく死んでしまうことに疑問を持った、日本軍パイロットの話。ストーリーの構成が見事で、オチにゾッとしたことを今でも覚えてます。九七戦とか九九式短小銃の末期型とか、氏の漫画にはあまり出てこない機種が出てくるのも印象深いです。

「幻影第800」(ハードメタル 小学館)

謀略のために作られた日本軍部隊が登場します。彼らは米軍を騙すためにわざと粗製乱造した兵器を使い、風紀の乱れた様子を演じるのですが、その描写が凄く印象的でした。冒頭で暴発する十四年式拳銃がとてもインパクトがあって、初めて読んだ時のことをよく覚えてます。床屋の待ち時間に手に取ったビッグコミックでした。そういえば、このころの「コクピット」は床屋で読んだものがいくつかあります。掲載年を見たら10歳ごろです。ちょっとアダルトに過ぎますね、、。

「消滅線雷撃」(①-7)

運命について考え続ける日米の兵士がある日戦場で出会い、その瞬間2人は自分の運命を察知します。運命・宿命について考えさせられる一本。ページ全体に「運命」がのしかかっているような、重い空気感が印象的です。そういえば「コクピット」はほとんどが日米の兵士の話ですね。あとは独兵のみです。英兵はたまにでて来る程度。ソ連兵は一度も出てこないです。日独兵が戦うのは英米兵のみ。この辺も興味深いです。

「妖機 黒衣の未亡人」(①-5)

日本軍が女仕掛けでP61を鹵獲するというドタバタ劇。しんみりしたものが多いシリーズですが、たまにこういうホッとする作品もあるのがいいです。しかも一人も死にません(シリーズで唯一かも)。そしてアダルトすぎるという意味でも貴重。最初読んだ小学生の時、セリフの一部が理解できませんでした、、。P61が好きということもあって忘れられない一本です。

「富嶽のいたところ」(ザ・コクピット5 ハードカバー版 小学館 )

終戦が一年遅れた世界線の現代日本に、ある漫画家(松本氏)が迷い込んでしまいます。その日本は分割統治された哀れな状態。彼はレストアされ飛行する富嶽と震電(どちらも戦争に間に合った)を目撃します。これはSFとしてもほんとに衝撃でした。今から考えると本土決戦ジオラマのアイデアの端緒のひとつとなったように思います。

などなど。今回紹介した作品を中心に一部だけながら読み返したのですが、改めて松本氏のバイタリティの超絶さが理解できました。で、「コクピット」を読んだことがないけれど、この文章をここまで読み進めた方は少しでも興味を持ったということですよね? ほんとに素晴らしいシリーズなので、ぜひ手に取ってみてください。

そして、松本氏の自叙伝「遠く時の輪の接する処」( 東京書籍)もお勧めです。これを読むと、氏が人生で出会った人々や経験が作品に強い影響を与えたことがとてもよくわかります。「あ、あれはこれが元になったのか」という発見の連続です。「コクピット」に限らず、他の作品の原点を知ることができ、より深く作品を味わえるようになると思います。ファンで未読の方がおられたらぜひお読みになってみてください。また、氏が漫画家として大成するまでの苦労(本当に大変だったようです、、)が、各作品の、そして創作者としての大きな背骨となっていることがよく分かり本当に驚かされます。何かを成そうと志す人にとって精神的に強力な参考書となってくれるはずです。

というわけでそろそろ最後です。本当に長くなりました。

「コクピット」は私にとって重要な位置を占める大切な漫画です。少しでもその魅力を伝えたいと思いながらあれこれと書きました。見当違いなことも多々書いているかもしれません。その辺は私の勝手な思い込み、ということで何卒ご了承下さい。あくまでファンの独り言、と参考程度に受け止めていただければ幸いです。

最後に、この漫画を私に届けて下さった松本氏にはどういう風に感謝すればいいのか見当もつきません。逝去されたことは本当に本当に残念です。こういう形でしか氏への感謝の想いを表すことができないのが非常に歯がゆいのですが、今はこの一文を自分なりの追悼とさせて頂きます。そして、今後自分がつくっていくもので、その感謝の気持ちを具体的に示していきたいと思っています。

それでは。