今回は十一年式軽機関銃を紹介します。フィギュア同様、これもフルスクラッチです。

十一年式は以前から立体にしてみたかった銃の一つです。十一年式は初の国産軽機関銃で、一般的な弾倉式ではなく、本体の装填架という箱にクリップ止めの小銃弾を直接重ねて入れるという、非常に珍しい方式を採っています。恐らく、世界唯一ではないかと思います。写真の中央、手元にある箱状のものがそれです。

この方式は、予備弾倉や装填具を携行する必要がなく、戦闘中でも随時弾丸を追加装填できるというメリットがあります。しかしこのため機構が複雑になった上に、構造上弾丸の一部が露出するため砂塵に弱いことなどから、故障が多かったといわれています。このように、フル装填すると、弾丸とそれを止めるクリップが見えてしまうんですね。

故障が多発した原因としては、薬室の寸法にあったとする説もあるようです。要するに、薬莢と薬室の寸法がぴったりだったため、排莢不良・薬莢破断がおこりやすかったとのこと。それに気付いた技術者が、薬室を広げたところ故障が減ったそうです(「幻の機関銃」(かや書房)に書かれてました。「幻の自動小銃」だったかも。内容もうろ覚えなので、参考程度にしておいてください、、)。

基本的に、自動銃の薬室は薬莢より広めに設計するのがキモなんだそうです。日本軍の機関銃には、滑らかに装填排莢できるよう、銃本体や弾倉装填具に薬莢に油を塗る装置「油槽」が付いているのですが、これは設計者の南部麒次郎氏がそのことに気付いていなかったからなのでは、と推測(「帝国陸海軍の銃器」(ホビージャパン))される方もあるようです。ちなみに、ヘッケラー&コッホ社の銃(「ダイハード」のサブマシンガンとか)は、その目的で薬室に切れ目を入れています。このため、空薬莢に切れ目の筋が縦方向に残るので、同社の銃で撃たれたものかどうか一目で分かるそうです。覚えておくといつか役に、、、、、立たないですね。

というわけで、実用性についてはいろいろといわれる十一年式ですが、初の国産軽機関銃という点を考慮にいれてほしい気がします。採用年は1922年です。軽機関銃の有用性が確認された第一次大戦の終結からわずか4年後です。日本は大戦において陸戦をほとんど行わなかったにもかかわらず、このタイミングで軽機関銃の重要性を認識して、国産していたこと自体凄いことではなかろうかと思います。他の国をみると、ドイツのMG08/15は重機の軽量型(要は何も新しく考えてない)、イギリスのオリジナルみたいに思われているルイスは、実は設計・開発は外国人(ルイス大佐はアメリカ軍人。イギリスはパッケを買っただけ。後のブレンだってそうですね)、フランスのショーシャは突っ込むこと自体気の毒(好きなんですけどね、、、)、アメリカのBARは、ありゃ軽機関銃じゃなくて自動小銃ざんす(オートマチックライフルって、自分で名乗ってるのは殊勝だなあ)、などなど、、目も当てられない状況です。

ハアハア、、、。いつもながら日本軍の弁護は大変だ、、、。

あっ、銃の話になるとつい長くなりますね。すいません。さっきはなんとなくごまかしましたが、改めて考えると、ルイス軽機はムチャクチャ優秀な機関銃ですね。長期間、多数の国々で使用された上に、その閉鎖機構はドイツのFG42やアメリカのM60に受け継がれています。まあ、ルイスは日本軍御用達なので、優秀なのは当然なんですが(なんか大西学園みたいだなあ、、、)。

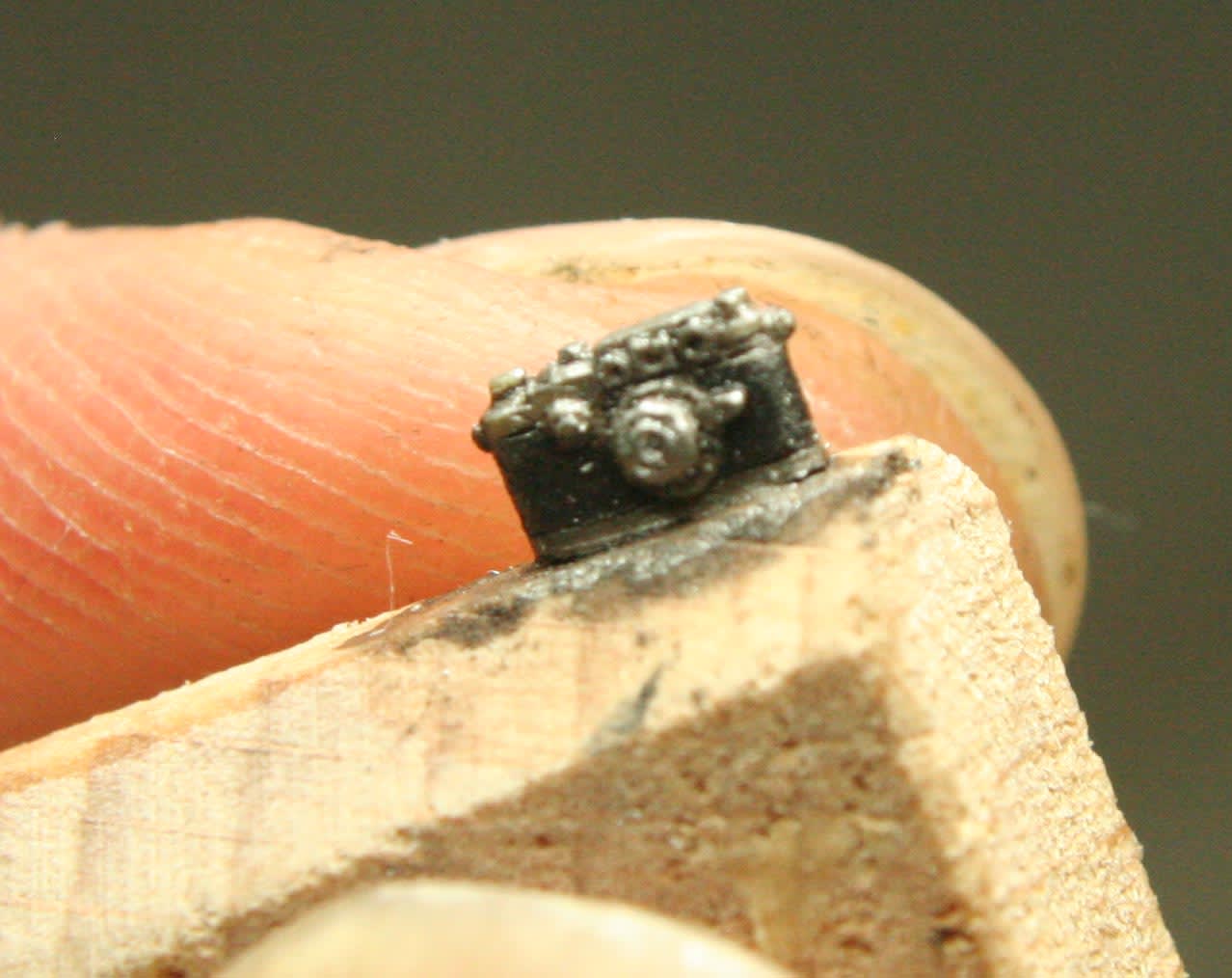

閑話休題。十一年式のデザインはほんとうに個性的な素晴らしいもので、とても好きな機関銃なのです。なのでスクラッチはできるだけ頑張りました。素材はプラや板鉛、エポパテなどです。銃身の冷却用のヒダは、恐ろしいことにらせん状になっています。そして銃身にはテーパーがかかっています。これはもう嫌がらせ以外の何者でもありません。楽な作り方をいろいろ考えましたが、どう考えてもそのまま作るしかありませんでした。真鍮パイプにエポパテを盛ってテーパーをつけ、板鉛を巻いてプライヤーでつぶしてヒダ状にしました。

資料は前出の「帝国陸海軍の銃器」(ホビージャパン)が非常に役に立ちました。この本では十一年式がカラーで詳しく紹介されているのですが、書籍でここまで詳細に紹介されたのは史上初めてなのでは、、。実は九六式・九九式軽機も知名度のわりにしっかりと紹介された本はほとんどありません。今後に期待したいところです。

完成後、見えなくなるのですが、一応、装填架の中の弾丸も再現しています。薬莢は35のドイツの20ミリ機関砲弾が寸法的にほぼぴったり(20÷35×12=6・85!)なので市販品を流用しています。弾丸部分は銅線の先を削って再現。薬莢を購入する前にあてずっぽうで装填架を作ったのですが、後で作った弾丸を入れてみるとぴったりでした。

これは嬉しかったです。まあ、だからなんなんだ、といわれればそれまでですが。

塗装は、クレオスのメタルカラー「ダークアイアン」を塗り、麺棒で磨いています。 クレオスのメタルカラーは、下地仕上げをちゃんとすれば本当に金属のような風合いになるので気に入っています。「十一年式」の刻印もできるだけ頑張って入れてみました。リアサイトの目盛りも入れましたが、一体誰が褒めてくれるというのか、、、。

クレオスのメタルカラーは、下地仕上げをちゃんとすれば本当に金属のような風合いになるので気に入っています。「十一年式」の刻印もできるだけ頑張って入れてみました。リアサイトの目盛りも入れましたが、一体誰が褒めてくれるというのか、、、。

日章旗はエポパテです。できるだけ薄く延ばし、硬化の度合いを見計らいながら破れや皺をつけました。

フィギュアもそうでしたが、実際に作ってみると、銃も1/12はとてもいいスケールのような気がしました。手のひらに乗る感じがなんとも、、、

銃ありきで、また何か作りたいなあとも思ってます。百式短機を持った義烈空挺隊員とか、08/15を抱えたシュツルムトルッペンとか、EMP44もしくはMG13を構えるドイツ処女団員とか、考えるだけならアイデアはいくらでもでてきますね、、、。

というわけで、フィギュアよりも多弁になってしまい、なおかつ脇道も多かったですが何卒ご容赦下さい。この作品紹介はあと1回で終わりたいと思います。

十一年式は以前から立体にしてみたかった銃の一つです。十一年式は初の国産軽機関銃で、一般的な弾倉式ではなく、本体の装填架という箱にクリップ止めの小銃弾を直接重ねて入れるという、非常に珍しい方式を採っています。恐らく、世界唯一ではないかと思います。写真の中央、手元にある箱状のものがそれです。

この方式は、予備弾倉や装填具を携行する必要がなく、戦闘中でも随時弾丸を追加装填できるというメリットがあります。しかしこのため機構が複雑になった上に、構造上弾丸の一部が露出するため砂塵に弱いことなどから、故障が多かったといわれています。このように、フル装填すると、弾丸とそれを止めるクリップが見えてしまうんですね。

故障が多発した原因としては、薬室の寸法にあったとする説もあるようです。要するに、薬莢と薬室の寸法がぴったりだったため、排莢不良・薬莢破断がおこりやすかったとのこと。それに気付いた技術者が、薬室を広げたところ故障が減ったそうです(「幻の機関銃」(かや書房)に書かれてました。「幻の自動小銃」だったかも。内容もうろ覚えなので、参考程度にしておいてください、、)。

基本的に、自動銃の薬室は薬莢より広めに設計するのがキモなんだそうです。日本軍の機関銃には、滑らかに装填排莢できるよう、銃本体や弾倉装填具に薬莢に油を塗る装置「油槽」が付いているのですが、これは設計者の南部麒次郎氏がそのことに気付いていなかったからなのでは、と推測(「帝国陸海軍の銃器」(ホビージャパン))される方もあるようです。ちなみに、ヘッケラー&コッホ社の銃(「ダイハード」のサブマシンガンとか)は、その目的で薬室に切れ目を入れています。このため、空薬莢に切れ目の筋が縦方向に残るので、同社の銃で撃たれたものかどうか一目で分かるそうです。覚えておくといつか役に、、、、、立たないですね。

というわけで、実用性についてはいろいろといわれる十一年式ですが、初の国産軽機関銃という点を考慮にいれてほしい気がします。採用年は1922年です。軽機関銃の有用性が確認された第一次大戦の終結からわずか4年後です。日本は大戦において陸戦をほとんど行わなかったにもかかわらず、このタイミングで軽機関銃の重要性を認識して、国産していたこと自体凄いことではなかろうかと思います。他の国をみると、ドイツのMG08/15は重機の軽量型(要は何も新しく考えてない)、イギリスのオリジナルみたいに思われているルイスは、実は設計・開発は外国人(ルイス大佐はアメリカ軍人。イギリスはパッケを買っただけ。後のブレンだってそうですね)、フランスのショーシャは突っ込むこと自体気の毒(好きなんですけどね、、、)、アメリカのBARは、ありゃ軽機関銃じゃなくて自動小銃ざんす(オートマチックライフルって、自分で名乗ってるのは殊勝だなあ)、などなど、、目も当てられない状況です。

ハアハア、、、。いつもながら日本軍の弁護は大変だ、、、。

あっ、銃の話になるとつい長くなりますね。すいません。さっきはなんとなくごまかしましたが、改めて考えると、ルイス軽機はムチャクチャ優秀な機関銃ですね。長期間、多数の国々で使用された上に、その閉鎖機構はドイツのFG42やアメリカのM60に受け継がれています。まあ、ルイスは日本軍御用達なので、優秀なのは当然なんですが(なんか大西学園みたいだなあ、、、)。

閑話休題。十一年式のデザインはほんとうに個性的な素晴らしいもので、とても好きな機関銃なのです。なのでスクラッチはできるだけ頑張りました。素材はプラや板鉛、エポパテなどです。銃身の冷却用のヒダは、恐ろしいことにらせん状になっています。そして銃身にはテーパーがかかっています。これはもう嫌がらせ以外の何者でもありません。楽な作り方をいろいろ考えましたが、どう考えてもそのまま作るしかありませんでした。真鍮パイプにエポパテを盛ってテーパーをつけ、板鉛を巻いてプライヤーでつぶしてヒダ状にしました。

資料は前出の「帝国陸海軍の銃器」(ホビージャパン)が非常に役に立ちました。この本では十一年式がカラーで詳しく紹介されているのですが、書籍でここまで詳細に紹介されたのは史上初めてなのでは、、。実は九六式・九九式軽機も知名度のわりにしっかりと紹介された本はほとんどありません。今後に期待したいところです。

完成後、見えなくなるのですが、一応、装填架の中の弾丸も再現しています。薬莢は35のドイツの20ミリ機関砲弾が寸法的にほぼぴったり(20÷35×12=6・85!)なので市販品を流用しています。弾丸部分は銅線の先を削って再現。薬莢を購入する前にあてずっぽうで装填架を作ったのですが、後で作った弾丸を入れてみるとぴったりでした。

これは嬉しかったです。まあ、だからなんなんだ、といわれればそれまでですが。

塗装は、クレオスのメタルカラー「ダークアイアン」を塗り、麺棒で磨いています。

クレオスのメタルカラーは、下地仕上げをちゃんとすれば本当に金属のような風合いになるので気に入っています。「十一年式」の刻印もできるだけ頑張って入れてみました。リアサイトの目盛りも入れましたが、一体誰が褒めてくれるというのか、、、。

クレオスのメタルカラーは、下地仕上げをちゃんとすれば本当に金属のような風合いになるので気に入っています。「十一年式」の刻印もできるだけ頑張って入れてみました。リアサイトの目盛りも入れましたが、一体誰が褒めてくれるというのか、、、。日章旗はエポパテです。できるだけ薄く延ばし、硬化の度合いを見計らいながら破れや皺をつけました。

フィギュアもそうでしたが、実際に作ってみると、銃も1/12はとてもいいスケールのような気がしました。手のひらに乗る感じがなんとも、、、

銃ありきで、また何か作りたいなあとも思ってます。百式短機を持った義烈空挺隊員とか、08/15を抱えたシュツルムトルッペンとか、EMP44もしくはMG13を構えるドイツ処女団員とか、考えるだけならアイデアはいくらでもでてきますね、、、。

というわけで、フィギュアよりも多弁になってしまい、なおかつ脇道も多かったですが何卒ご容赦下さい。この作品紹介はあと1回で終わりたいと思います。

エポパテは練った直後はかなり細かいディテールを付けれるので、自分なりに頑張ってみました。

エポパテは練った直後はかなり細かいディテールを付けれるので、自分なりに頑張ってみました。 でも、まあ限界です。

でも、まあ限界です。 今見直してみると、まあそれよりはよくできたかなあと。それにしても、接写レンズって嫌ですね、、、。肉眼ではここまで見れませんものね、、、。

今見直してみると、まあそれよりはよくできたかなあと。それにしても、接写レンズって嫌ですね、、、。肉眼ではここまで見れませんものね、、、。 オリジナルは、手に戦車帽を持ってます。いやー、これはほんと素晴らしいフィギュアです。あと一個在庫を持ってたりします(笑)

オリジナルは、手に戦車帽を持ってます。いやー、これはほんと素晴らしいフィギュアです。あと一個在庫を持ってたりします(笑) 細かく紹介したいのですが、こないだ落として壊してしまって、修理待ちなのです(笑)

細かく紹介したいのですが、こないだ落として壊してしまって、修理待ちなのです(笑)

グンゼのハイテックシリーズのN型を改造したものです。Ⅲ号戦車は、ほんといいなあと思います。なんといいますか、けなげな感じがして好きです。長砲身型は頑張れば何とかT34に勝てる性能が災いして、最後の最後まで厳しく使い込まれたんじゃなかろうかと思ってまして、そういう雰囲気を出すことを念頭において製作しました。

グンゼのハイテックシリーズのN型を改造したものです。Ⅲ号戦車は、ほんといいなあと思います。なんといいますか、けなげな感じがして好きです。長砲身型は頑張れば何とかT34に勝てる性能が災いして、最後の最後まで厳しく使い込まれたんじゃなかろうかと思ってまして、そういう雰囲気を出すことを念頭において製作しました。

組み上げてみるといかにもⅢ号戦車という、素晴らしいフォルムで、メタルパーツやエッチングを織り込んだ繊細なディテールともども今でも通用する傑作ではないでしょうか。

組み上げてみるといかにもⅢ号戦車という、素晴らしいフォルムで、メタルパーツやエッチングを織り込んだ繊細なディテールともども今でも通用する傑作ではないでしょうか。 ちょっと難儀しましたが、失敗しても材料が無限に(笑)あるので、いくらでもやり直せるのがいいですね。

ちょっと難儀しましたが、失敗しても材料が無限に(笑)あるので、いくらでもやり直せるのがいいですね。 Ⅲ号のものだけでなく、ドラゴンのⅣ号戦車のものも混ざってます。キャタピラを防盾につけるのは、砲の仰俯角ハンドルが重くなるので規定違反だそうです(知人にそういう指摘をされました)。そういえば、実車の写真では見たことないですね、、。そもそも、防盾の増加装甲自体を外していることが多いです。それは多分増加装甲だけでもハンドルが重くなるからなんでしょう。でもまあこれはこれで強そうなので、気に入っています。以上の理由で推奨はできませんが(笑)。車体下部のはドラゴンのスターリンの余り。もちろんこの車両の戦果ではなくて、道端に転がってるのをガメてきた、という設定。

Ⅲ号のものだけでなく、ドラゴンのⅣ号戦車のものも混ざってます。キャタピラを防盾につけるのは、砲の仰俯角ハンドルが重くなるので規定違反だそうです(知人にそういう指摘をされました)。そういえば、実車の写真では見たことないですね、、。そもそも、防盾の増加装甲自体を外していることが多いです。それは多分増加装甲だけでもハンドルが重くなるからなんでしょう。でもまあこれはこれで強そうなので、気に入っています。以上の理由で推奨はできませんが(笑)。車体下部のはドラゴンのスターリンの余り。もちろんこの車両の戦果ではなくて、道端に転がってるのをガメてきた、という設定。 側面はまあここまでグニャグニャにはならないでしょうけど、雰囲気優先で。ライトが無くなるのは困るかな、と思いストックヤードのものを無理やり括りつけたという設定(設定が多いな、、、)。戦場では、壊れても困らないものはほったらかしにするけれど、必要なものは直すような感じだったんじゃないかなあ、という妄想です。

側面はまあここまでグニャグニャにはならないでしょうけど、雰囲気優先で。ライトが無くなるのは困るかな、と思いストックヤードのものを無理やり括りつけたという設定(設定が多いな、、、)。戦場では、壊れても困らないものはほったらかしにするけれど、必要なものは直すような感じだったんじゃないかなあ、という妄想です。 帽子、ヘッドフォンの耳あて、ゴーグルはエポパテで。戦車の使い込まれた感じにあわせるように、口ひげを付けて年配の雰囲気に。

帽子、ヘッドフォンの耳あて、ゴーグルはエポパテで。戦車の使い込まれた感じにあわせるように、口ひげを付けて年配の雰囲気に。 Ⅳ号が「軍馬」と呼ばれてたそうなので、じゃあⅢ号はロバくらいかなあ、と(笑)。「ロバのようにこき使われて、何とか生き延びてきたけれど、もうそろそろか、、、」というようなイメージです。ドイツ語は翻訳サイトで出てきた文句をそのまま使ってるので、間違ってるかもしれません。

Ⅳ号が「軍馬」と呼ばれてたそうなので、じゃあⅢ号はロバくらいかなあ、と(笑)。「ロバのようにこき使われて、何とか生き延びてきたけれど、もうそろそろか、、、」というようなイメージです。ドイツ語は翻訳サイトで出てきた文句をそのまま使ってるので、間違ってるかもしれません。 また、土居氏の御本「ミリタリーミニチュア・カラーリングマニュアル」(イカロス出版)でも大きく掲載していただきました。

また、土居氏の御本「ミリタリーミニチュア・カラーリングマニュアル」(イカロス出版)でも大きく掲載していただきました。 いやほんと、幸せなⅢ号戦車であります。この場を借りてお礼申し上げます。

いやほんと、幸せなⅢ号戦車であります。この場を借りてお礼申し上げます。

中世の甲冑を思わせる防弾着はとてもかっこいいのでエポパテで作ってみました。よく狙われる機関銃兵などが装備したと言われてますが、割と一般兵も使ってたみたいです。フィギュアはICMの「German Assault Troops」を改造。ヘルメット前面にも、アタッチメントの増加装甲をつけています。空気穴のツノを利用した装着方法が素敵です。本当は、さらに固定用の皮ベルトが付くのですが、忘れてました。

中世の甲冑を思わせる防弾着はとてもかっこいいのでエポパテで作ってみました。よく狙われる機関銃兵などが装備したと言われてますが、割と一般兵も使ってたみたいです。フィギュアはICMの「German Assault Troops」を改造。ヘルメット前面にも、アタッチメントの増加装甲をつけています。空気穴のツノを利用した装着方法が素敵です。本当は、さらに固定用の皮ベルトが付くのですが、忘れてました。 効果があったかどうかはわかりませんが、塗り分けがレトロでカッコいいですね。小銃はドラゴンのKar98Kを長銃身のGew98に改造。実際は、この銃が後に98Kになるわけです。銃剣はキットの鞘入りのものの刃を削りだしました。弾倉は、5連発を20連に増やすアタッチメント「grabenmagazin」を付けた状態に。grabenはドイツ語で塹壕の意味なので「塹壕弾倉」ということです。要は白兵戦の多い塹壕戦で、弾を装填しているスキをできるだけ減らすためのものです。

効果があったかどうかはわかりませんが、塗り分けがレトロでカッコいいですね。小銃はドラゴンのKar98Kを長銃身のGew98に改造。実際は、この銃が後に98Kになるわけです。銃剣はキットの鞘入りのものの刃を削りだしました。弾倉は、5連発を20連に増やすアタッチメント「grabenmagazin」を付けた状態に。grabenはドイツ語で塹壕の意味なので「塹壕弾倉」ということです。要は白兵戦の多い塹壕戦で、弾を装填しているスキをできるだけ減らすためのものです。 レンズの接着は木工ボンドで(瞬着だと曇ってパーになってしまう)。完成したら、顔と目を先に塗ってから接着します。

レンズの接着は木工ボンドで(瞬着だと曇ってパーになってしまう)。完成したら、顔と目を先に塗ってから接着します。 皆同じ軍装で無個性になった兵士がガスマスクをつけると、更に無個性になります。しかし、目だけが見えることで、なんといいますか、人として最後の個性が残ってる感じになるんじゃないかなーと思ったのですが、どうでしょうか。怯えてるのではなく、戦車の隙をうかがってるようなイメージです。

皆同じ軍装で無個性になった兵士がガスマスクをつけると、更に無個性になります。しかし、目だけが見えることで、なんといいますか、人として最後の個性が残ってる感じになるんじゃないかなーと思ったのですが、どうでしょうか。怯えてるのではなく、戦車の隙をうかがってるようなイメージです。 手榴弾は、第二次大戦時のM24に似てますが、当時のはM1917といって形がちょっと違います。その前にもM1915というタイプがあったようです。ともに、ベルトに差すフックが付いてます。これは携帯に便利だと思うのですがM24ではなぜか無くなってますね。「投擲時の弾道が狂う」とか何とか、ドイツ的へ理屈をつけたのかも。収束手榴弾は、この頃からの伝統のようです。これ、ホント凄い威力だったでしょうね。ルノー程度なら、真下のいいところに投げ込めたらひっくり返るかもですね。なのでこの情景の場合、戦意のあるドイツ兵2人にはまだ勝機があるわけです。

手榴弾は、第二次大戦時のM24に似てますが、当時のはM1917といって形がちょっと違います。その前にもM1915というタイプがあったようです。ともに、ベルトに差すフックが付いてます。これは携帯に便利だと思うのですがM24ではなぜか無くなってますね。「投擲時の弾道が狂う」とか何とか、ドイツ的へ理屈をつけたのかも。収束手榴弾は、この頃からの伝統のようです。これ、ホント凄い威力だったでしょうね。ルノー程度なら、真下のいいところに投げ込めたらひっくり返るかもですね。なのでこの情景の場合、戦意のあるドイツ兵2人にはまだ勝機があるわけです。 もうちょっと頑張りたいところですが、、、。

もうちょっと頑張りたいところですが、、、。 各メーカーで出ているようですが、基本品切れのようですので、見かけたら買っておいて損はないかと思います。今回は、昔使った残りがあったVOYAGER MODEL製を使用。戦場写真をみると、巻き方はもっと密度があり、想像以上にキッチリ敷設されています。工事現場みたいです。しかし、それを再現するとなるとほんと大変なので、あくまでイメージとしての表現にとどめました。

各メーカーで出ているようですが、基本品切れのようですので、見かけたら買っておいて損はないかと思います。今回は、昔使った残りがあったVOYAGER MODEL製を使用。戦場写真をみると、巻き方はもっと密度があり、想像以上にキッチリ敷設されています。工事現場みたいです。しかし、それを再現するとなるとほんと大変なので、あくまでイメージとしての表現にとどめました。 中身(木の粉を使用)がどざーっと出てるようにしたつもりですが、どうでしょう。紙粘土は、乾燥時期を見計らえば、意外と細かい工作もできそうなので、いろいろと使えるかなと思ってます。

中身(木の粉を使用)がどざーっと出てるようにしたつもりですが、どうでしょう。紙粘土は、乾燥時期を見計らえば、意外と細かい工作もできそうなので、いろいろと使えるかなと思ってます。 水溜りは、いつものリキテックスのグロスポリマーメディウムで。キャタピラに付いた泥の水分の表現は、タミヤエナメルのクリアーを使ってみました。これはこれでいいとは思ったのですが、もっと別の素材も試していくつもりです。地面は百均の木粉ねんどを使用。ぺたぺた盛り付けてならすだけで、地面っぽくなるので気に入ってます。

水溜りは、いつものリキテックスのグロスポリマーメディウムで。キャタピラに付いた泥の水分の表現は、タミヤエナメルのクリアーを使ってみました。これはこれでいいとは思ったのですが、もっと別の素材も試していくつもりです。地面は百均の木粉ねんどを使用。ぺたぺた盛り付けてならすだけで、地面っぽくなるので気に入ってます。 私にとって初めての第一次大戦の情景です。ルノー・塹壕・ガスマスク&アーマープレートを付けたドイツ兵などなど、以前からやってみたかったものばかりでしたので、やりがいがありました。

私にとって初めての第一次大戦の情景です。ルノー・塹壕・ガスマスク&アーマープレートを付けたドイツ兵などなど、以前からやってみたかったものばかりでしたので、やりがいがありました。 誌面にも書きましたが、小さい戦車とはいえ、向かってこられる兵士からすると恐怖の的だったはずです。そんなイメージで製作しました。

誌面にも書きましたが、小さい戦車とはいえ、向かってこられる兵士からすると恐怖の的だったはずです。そんなイメージで製作しました。 サスペンションに金属パーツを使ったり、これでもかというくらいインテリアを再現していたりと、完成まで飽きずに取り組むことができました。普通は、これくらいパーツ数が多いとだれちゃうんですけどね、、。模型ずれしている人(私か?)ほど新鮮で楽しめるんじゃないかと思います。キャタピラやサスペンションなど脚周りも精密で、泥で汚すのが惜しかったのですが、塹壕戦ジオラマなので、仕方なく(?)ドロドロに。でも、実際はアウトラインが分からなくなるくらい、もっとひどくなるんじゃないかと思いますけど、、。

サスペンションに金属パーツを使ったり、これでもかというくらいインテリアを再現していたりと、完成まで飽きずに取り組むことができました。普通は、これくらいパーツ数が多いとだれちゃうんですけどね、、。模型ずれしている人(私か?)ほど新鮮で楽しめるんじゃないかと思います。キャタピラやサスペンションなど脚周りも精密で、泥で汚すのが惜しかったのですが、塹壕戦ジオラマなので、仕方なく(?)ドロドロに。でも、実際はアウトラインが分からなくなるくらい、もっとひどくなるんじゃないかと思いますけど、、。 ご存知の通りルノーFTは車体をキャタピラで挟み、回転砲塔を持つなど、近代戦車の基本形となった車両です。が、よく考えるとルノーが戦車の始祖を作ったメーカーなのは面白いですね。今はそんなこと無かったような顔をして、おしゃれな車作ってますが(笑)

ご存知の通りルノーFTは車体をキャタピラで挟み、回転砲塔を持つなど、近代戦車の基本形となった車両です。が、よく考えるとルノーが戦車の始祖を作ったメーカーなのは面白いですね。今はそんなこと無かったような顔をして、おしゃれな車作ってますが(笑) 塹壕は一度作りたかったのですが、塹壕を越える前後の状況にすると、どうしても面積が多くなって間延びしちゃうし、手間が増えるんですね。それで「越えちゃうようにすればコンパクトになるぞ!」と思いつき、こういう風になりました。実に後ろ向きの消極的な発想だったのです(笑)。でも、こっちの方が迫力が出たような気がして、気に入ってます。

塹壕は一度作りたかったのですが、塹壕を越える前後の状況にすると、どうしても面積が多くなって間延びしちゃうし、手間が増えるんですね。それで「越えちゃうようにすればコンパクトになるぞ!」と思いつき、こういう風になりました。実に後ろ向きの消極的な発想だったのです(笑)。でも、こっちの方が迫力が出たような気がして、気に入ってます。 それでもたれすぎにみえますが、これでインスト通りの枚数です。たしか、一枚減らすと回らないくらいキツくて逆に不自然だったような記憶がありますが、どうだったかなあ(もう忘れてるよ、、、)。塹壕内の鐘は、毒ガス攻撃時の警報用です。資料写真をみると、どれも専用のものではなく、どこからかガメてきたもののようです。自作のトライアングルもありましたが、なんのこっちゃなので鐘にしました。

それでもたれすぎにみえますが、これでインスト通りの枚数です。たしか、一枚減らすと回らないくらいキツくて逆に不自然だったような記憶がありますが、どうだったかなあ(もう忘れてるよ、、、)。塹壕内の鐘は、毒ガス攻撃時の警報用です。資料写真をみると、どれも専用のものではなく、どこからかガメてきたもののようです。自作のトライアングルもありましたが、なんのこっちゃなので鐘にしました。 ファレホなどアクリル系の塗装もやってみたいのですが、大量のラッカー・エナメルの塗料を抱えてる身としましては、もうちょっとかじり付いときたいところです(笑)

ファレホなどアクリル系の塗装もやってみたいのですが、大量のラッカー・エナメルの塗料を抱えてる身としましては、もうちょっとかじり付いときたいところです(笑) 久しぶりに個人的にキットを作りました。でも、これはキットじゃないか。パーツですね(笑)。

久しぶりに個人的にキットを作りました。でも、これはキットじゃないか。パーツですね(笑)。

原型、凄い出来なんだろうなあ、、。トリガーガードの内側が埋まっているのでトリガーともども彫り出し、マズルブレーキの穴もちょっと彫りました。

原型、凄い出来なんだろうなあ、、。トリガーガードの内側が埋まっているのでトリガーともども彫り出し、マズルブレーキの穴もちょっと彫りました。 本体の塗装は、ある程度まで下地を磨いてから、クレオスのメタルカラー「アイアン」を塗って、麺棒で磨きました。

本体の塗装は、ある程度まで下地を磨いてから、クレオスのメタルカラー「アイアン」を塗って、麺棒で磨きました。 メタルカラーは塗膜が弱いので、すぐ下の銀色が角に出てきます。それが使い込まれた感じがしていいなあと、勝手に悦に入ってます(笑)

メタルカラーは塗膜が弱いので、すぐ下の銀色が角に出てきます。それが使い込まれた感じがしていいなあと、勝手に悦に入ってます(笑) 2人で前のハンドルを担ぐ時は、左の出っ張りの方を本体に差し込んで、ハンドルが中央に来るようにできます。ほんと、旧軍の兵器はゲーコマで感心しますね。

2人で前のハンドルを担ぐ時は、左の出っ張りの方を本体に差し込んで、ハンドルが中央に来るようにできます。ほんと、旧軍の兵器はゲーコマで感心しますね。

四一式山砲は長期間あちこちで使われた火砲なので、とても嬉しいアイテム選定ですね。

四一式山砲は長期間あちこちで使われた火砲なので、とても嬉しいアイテム選定ですね。 部品数もほどほどで、かつ密度があり、組み立てやすく、ほんといいキットだなーと思います。

部品数もほどほどで、かつ密度があり、組み立てやすく、ほんといいキットだなーと思います。 紙粘土は、乾燥時期を見計らえば結構ディテールが付けられますし、布のようなざらざらした質感もよくて気に入ってます。安いのもいいですね。エポパテで作ると、結構な工費がかかりますからねえ(笑)。

紙粘土は、乾燥時期を見計らえば結構ディテールが付けられますし、布のようなざらざらした質感もよくて気に入ってます。安いのもいいですね。エポパテで作ると、結構な工費がかかりますからねえ(笑)。

三八式は、やっとタミヤ製は引退ですねえ(使うけど)。装備品は「行軍セット」のランナーが入ってるので小銃や十四年式拳銃(これも凄い出来)などがメチャ余るのも嬉しいです(笑)。

三八式は、やっとタミヤ製は引退ですねえ(使うけど)。装備品は「行軍セット」のランナーが入ってるので小銃や十四年式拳銃(これも凄い出来)などがメチャ余るのも嬉しいです(笑)。 どーですかね?(と聞かれても困るか)

どーですかね?(と聞かれても困るか)

ほぼストレート組みです。フェンダーをアルミ缶で作ったくらい。増加装甲のキャタピラはモデルカステンのシャーマン用。少量で安い予備キャタピラ用が出てるので、ありがたく活用。

ほぼストレート組みです。フェンダーをアルミ缶で作ったくらい。増加装甲のキャタピラはモデルカステンのシャーマン用。少量で安い予備キャタピラ用が出てるので、ありがたく活用。 取り付け方法は、フェンダーステーなどを使って番線でくくりつけているという想定。実際には強度的に不安かも。ドイツ戦車とかは、専用のフックに掛けてるの以外のは、どうやって固定してるんでしょうね。置いているだけにも見えますが、被弾したらばらばらに飛び散るでしょうし、、、。でも固定すると整備できないし、自重でわりとしっかり載ってるようにも見えますし、、、。よくわからないことの一つですね。

取り付け方法は、フェンダーステーなどを使って番線でくくりつけているという想定。実際には強度的に不安かも。ドイツ戦車とかは、専用のフックに掛けてるの以外のは、どうやって固定してるんでしょうね。置いているだけにも見えますが、被弾したらばらばらに飛び散るでしょうし、、、。でも固定すると整備できないし、自重でわりとしっかり載ってるようにも見えますし、、、。よくわからないことの一つですね。 車載重機を持ってるのが我ながらゲーコマだと思います(笑)標語を「見敵必殺」にしたのは一度戦車に「殺」という文字を入れてみたかったから(アブナイなあ、、)。

車載重機を持ってるのが我ながらゲーコマだと思います(笑)標語を「見敵必殺」にしたのは一度戦車に「殺」という文字を入れてみたかったから(アブナイなあ、、)。 「ム」は「無」の意味(あはは)。カタカナの「ム」は描くのがなかなか難しかったです。ひらがなカタカナは、簡単なようでそれっぽくするのが難しいですね。何度も描いててゲシュタルト崩壊しまくりでした(笑)

「ム」は「無」の意味(あはは)。カタカナの「ム」は描くのがなかなか難しかったです。ひらがなカタカナは、簡単なようでそれっぽくするのが難しいですね。何度も描いててゲシュタルト崩壊しまくりでした(笑) で、弁財天のアップ。

で、弁財天のアップ。 こう見ると、弁才天はちょっと趣味に走ってますね(笑)細いラインは、ラインの色の上に、外周の色を重ねて描いてます。このやり方だと、結構細いラインが描けます。手間はかかりますけど、、。これらのマーキングはさすがにほんとの日本軍ではこういうのはご法度でしょうし、かなりフィクションの要素が強い設定です。まあ、そもそも試作で終わった車両の実戦使用という架空の設定なので、伸び伸びとやらせてもらいました。ミリタリーモデリングマニュアルにも書きましたが「上官の改まった検査はもうない」という逼迫した状況を表している、という風に受け止めていただければと。ウソマーキングは、あれこれ考えるのがとても楽しいので、またやろうと思います。

こう見ると、弁才天はちょっと趣味に走ってますね(笑)細いラインは、ラインの色の上に、外周の色を重ねて描いてます。このやり方だと、結構細いラインが描けます。手間はかかりますけど、、。これらのマーキングはさすがにほんとの日本軍ではこういうのはご法度でしょうし、かなりフィクションの要素が強い設定です。まあ、そもそも試作で終わった車両の実戦使用という架空の設定なので、伸び伸びとやらせてもらいました。ミリタリーモデリングマニュアルにも書きましたが「上官の改まった検査はもうない」という逼迫した状況を表している、という風に受け止めていただければと。ウソマーキングは、あれこれ考えるのがとても楽しいので、またやろうと思います。

タミヤのなかでは一番かも。役所広司に似てなくもないですね。砲手はいつもの歩兵セットの擲弾筒手。胴体はミニアートの日本戦車兵セットから。服の造形はいいのですがヘッドはいまいちだったので、今回はパス。でも、ちょっといじってやるとよくなるかもしれません。

タミヤのなかでは一番かも。役所広司に似てなくもないですね。砲手はいつもの歩兵セットの擲弾筒手。胴体はミニアートの日本戦車兵セットから。服の造形はいいのですがヘッドはいまいちだったので、今回はパス。でも、ちょっといじってやるとよくなるかもしれません。 対空機銃架が「く」の字型に曲がってるのは、どうも薬莢受けを逃がすためのデザインのようです。薬莢受けを付けた重機を銃架に装着して、自重で下がった状態にしてみるとそれがよくわかります。以前から「変な形の銃架だなあ」と不思議だったのですが、勝手に納得してしまいました。20発弾倉は対空用だと弾切れが心配なので、雑嚢に予備弾倉を入れてあげました。最上段にチラっとのぞく銃弾も真鍮線で再現してみました(ビョーキだ、、)。

対空機銃架が「く」の字型に曲がってるのは、どうも薬莢受けを逃がすためのデザインのようです。薬莢受けを付けた重機を銃架に装着して、自重で下がった状態にしてみるとそれがよくわかります。以前から「変な形の銃架だなあ」と不思議だったのですが、勝手に納得してしまいました。20発弾倉は対空用だと弾切れが心配なので、雑嚢に予備弾倉を入れてあげました。最上段にチラっとのぞく銃弾も真鍮線で再現してみました(ビョーキだ、、)。 こういうのをちまちま作るのは楽しいです。今晩は大根とカボチャと干物をミソで煮込んで酒を一杯、という感じでしょうか(笑)

こういうのをちまちま作るのは楽しいです。今晩は大根とカボチャと干物をミソで煮込んで酒を一杯、という感じでしょうか(笑) 湯たんぽは、飲料水の輸送用として実戦でも使われていました。確かに、割と量が入るし、薄いので携帯性もいいし、リブも付いてて強度もあるので使い勝手がよさそうです。ドイツ軍やアメリカ軍は、日用品もスタイリッシュに搭載している(ように見える)のですが、日本は日本らしく、荒縄で決めてみました(笑)。牽引用のワイヤー(牽引鋼索、という)はホームセンターで切り売りしている(店員さんを呼んでくるやつ(笑))1ミリのワイヤーです。焼きなましても接着は結構大変ですが、やっぱりこれが一番リアルです。

湯たんぽは、飲料水の輸送用として実戦でも使われていました。確かに、割と量が入るし、薄いので携帯性もいいし、リブも付いてて強度もあるので使い勝手がよさそうです。ドイツ軍やアメリカ軍は、日用品もスタイリッシュに搭載している(ように見える)のですが、日本は日本らしく、荒縄で決めてみました(笑)。牽引用のワイヤー(牽引鋼索、という)はホームセンターで切り売りしている(店員さんを呼んでくるやつ(笑))1ミリのワイヤーです。焼きなましても接着は結構大変ですが、やっぱりこれが一番リアルです。

これでも全然OKですね。っていうか、マーキングどうこうじゃないですね。シルエットが丸見えですしね。「お前は戦死だ!」(笑)。こうしてみると、自然の中では塗装の色調云々よりも、直線・平面の人工的な造型が目立つということがよくわかります。どの軍の車両でも草木で偽装するのはそういうことなんですね。なので、いわゆる迷彩塗装というのは、自己満足・自己暗示・自己顕示の部分がかなり大きいんじゃなかろうかという気がします。オリーブドラブ単色をペペッと塗って、季節地域にあわせた草木で偽装する、というのが一番費用対効果に優れた、現実的な方法なのかもしれません。米軍はホント合理的なんだなあ、、。

これでも全然OKですね。っていうか、マーキングどうこうじゃないですね。シルエットが丸見えですしね。「お前は戦死だ!」(笑)。こうしてみると、自然の中では塗装の色調云々よりも、直線・平面の人工的な造型が目立つということがよくわかります。どの軍の車両でも草木で偽装するのはそういうことなんですね。なので、いわゆる迷彩塗装というのは、自己満足・自己暗示・自己顕示の部分がかなり大きいんじゃなかろうかという気がします。オリーブドラブ単色をペペッと塗って、季節地域にあわせた草木で偽装する、というのが一番費用対効果に優れた、現実的な方法なのかもしれません。米軍はホント合理的なんだなあ、、。

もうちょっと細かく描きたいなあと思ったんですが、限界でした。次はもっと頑張りたいところです。くわえタバコで〆、ということでご勘弁を。

もうちょっと細かく描きたいなあと思ったんですが、限界でした。次はもっと頑張りたいところです。くわえタバコで〆、ということでご勘弁を。 キャブ以外はストレートなんですが、あらためて見るとほんとよく出来てるキットです。

キャブ以外はストレートなんですが、あらためて見るとほんとよく出来てるキットです。 これは素敵ですねえ。とてもまねできません(笑)

これは素敵ですねえ。とてもまねできません(笑) 決して安い本じゃないので、後日こづかいの余裕が出来たら買おうと思ってたんですが、現物を見ちゃうと我慢できませんでした(笑)。いやー、凄いですわ、やっぱ。買ってよかった(と自分に言い聞かせる)

決して安い本じゃないので、後日こづかいの余裕が出来たら買おうと思ってたんですが、現物を見ちゃうと我慢できませんでした(笑)。いやー、凄いですわ、やっぱ。買ってよかった(と自分に言い聞かせる)