というわけで3回目です。

前回までのあらすじ。

森男は、ツイッターで知り合ったシッポナ氏に蘭印軍の装甲車の存在を教えてもらう。しかし、呼称がよく分からない。オランダ在住の後輩で森男機関の在蘭諜報員(勝手に命名)W氏に意味を問い合わせる。シッポナ氏と相談の末「ブラート襲撃車」「ブラート遊撃警戒車」という訳語をつけた。やれやれ、と思いきや、、。※詳しくは前回、前々回をご覧下さい。

さて在蘭諜報員W氏は、今回の件に興味を持ったようでこの件に付随することについてアレコレ調べてくれました。その辺を要約して書いてみようと思います。

W氏は、オランダ語のサイトに「ジャワ通信(JAVA post)」というのがあって、そこでブラート社について紹介していることを知りました。著者は父母が蘭印にいて、戦争中は日本の収容所におり、自身も政府機関で勤務しインドネシアで子供の支援を行う財団と係わるなど、深い関係があるそうです。アドレスはこちら。

https://javapost.nl/2010/11/11/de-bewogen-geschiedenis-van-braat-nv/

リンク張っていいかわからないので、アドレスのみです。興味がありましたらご覧下さい、、、ってオランダ語なんですが。

W氏がこのエントリーを全部翻訳してくれたので(ほんとすいません)以下、かいつまんで紹介します。抜書き、ではなく私が翻訳を参考に再構成しています。私の所感や推測なども織り交ぜてますので、文責は私にあります。

で、その前に簡単なお勉強の時間です。そもそもインドネシアはどこ?どういう国?という話(インドネシアの人、すいません)。私もぼんやりでした。マレーシアとフィリピンの南、オーストラリアの北、にある国です。正式名はインドネシア共和国。たくさんの島(1万3466もあるそう)からなる国で、首都はジャワ島のジャカルタ。ブラート社のあったスラバヤはジャワ島西にあります。インドネシア第二の都市だそうです。

ジャワ、カリマンタン、スマトラ、スラウェシ、ニューギニアなどがおもな島です。ニューギニアは半分がインドネシア、半分はパプアニューギニアです(この画像では切れてます。すいません。)。マレーシアのすぐ南にあるスマトラ島に、日本軍が空挺作戦を行ったあのパレンバンがあります。

人口は2億4000万人超と、世界4位。300もの民族がいる多民族国家。16世紀頃からオランダの支配下となり、東インド会社を設立。以後20世紀まで統治。太平洋戦争で日本がオランダを破り、占領。日本の敗戦後再度オランダが支配しようとしますが独立戦争を経て独立。現在はASEANの盟主とされ、ジャカルタに本部があります。

以上かなりざっくりした解説でした。なるほど、、。今回の件がなかったらほぼ知らないことばっかでした。皆さんはどうですか?そもそもはマイナーな装甲車の話題だったのですが、それでこういう知識(浅いですが)が得られるのはほんといいですね。趣味の醍醐味であります、、。

さて、話を戻します。オランダの方のブログの話でしたね。

ブラート社は1901年、オランダの実業家B.Braat Jnz 氏がジャワ島スラバヤのNgagel地区に設立。お茶、砂糖産業向けの機械製造を専門としており、船舶用エンジン、軍用機器も製造していたとのこと。前々回書いたように、橋梁なども手がけており装甲車も生産していたわけですから、かなり立派な会社ですね。従業員は1000人以上おり、現地では有名な大企業だったようです。ブログには当時の工場の空中写真も添えられており、確かに結構な規模です。

グーグルマップで探してみると、今はフットサル場と緑地公園(?)になっているようです。川沿いの緑の縦長の四角の敷地がそれ。

参照元のブログが書かれたのは2010年で、どうも筆者は現地を訪れたようです。その際はこの土地は空き地だったと。その後整備されてフットサル場になったようです。

太平洋戦争中は日本のために稼動し、戦後のインドネシア独立後も存続。1971年、他の民間企業や国有企業と合併し「PT Barata Indonesia」という会社になり、現在もあります。つまり、同社は120年以上インドネシアの工業を支え続けているわけですね。社名が消えたとはいえ、血は繋がっていると。びっくり。

太平洋戦争中は、白人系オランダ人はじめ、インドネシア人ら従業員はまとめてこの写真の川の対岸にある収容所に収容され、そこから通勤していたそうです。当時、公務員や大企業の従業員など、日本の占領下で戦前からの活動を続けた人々は「Nipponwerkers(ニッポンワーカー)」と呼ばれていたとのこと。要は占領地の運営に協力したわけです。強制された人ばかりだったのか、自由意志で選べたのかどうかはわかりませんが、ブラート社に限っては収容所があったということでまあ基本強制だったんでしょうね。

彼らは識別のために、日の丸の腕章を付けており「ボールボーイ」と呼ばれていたとか。これは日の丸のボールと、野球やテニスのボールボーイの仕事をかけた「主体性のない、誰かの言いなりになる存在」という皮肉なニュアンスがあったそうです。

1943年7月、スラバヤは連合軍の爆撃を初めて受けます。「爆撃を誘導するため、現地内通者が地上から照明弾を発射した」という疑惑が浮上し、容疑者の捜索が行われました。結果、71名が拘束され、70名が処刑。彼らはほとんどがブラート社の従業員だったとのこと。これは関係者の間で「照明弾事件」として記憶されているそうです。

この件は、実際に現地内通者がいたのかどうか、本当に70名も処刑されたのか、などなど個人的には疑問点が多いです。内通(容疑)者が70人もいたというのは多すぎですし、ブログでは拷問で自白を強要したとありますが、これも真偽不明。こういう話は政治的に利用されることもあるセンシティブなものなので、はっきりしたソースが知りたいところです。

その後1944年5月、連合国によるスラバヤへの本格的な爆撃が行われました。目標はブラート社や近在の石油施設。ブラート社では約150人が犠牲に。連合国側の記録では、同社や石油施設に決定的な打撃を与えたとされており、実際この後同社工場はほぼ機能しなくなったようです。

「照明弾事件」同様、この爆撃も内通者の協力によるもの、という疑惑がでてこれまたブラート社の従業員50人が連行されました。こちらはほとんどが数ヵ月後に釈放されたとのこと。

これは戦後の戦争犠牲者調査サービス(ODO)という組織によって調査されたものだそうです。この組織がどういうものかは不明。戦後の戦犯容疑者を洗い出すための組織だったのでしょうか。先の「照明弾事件」と結果が違いすぎるのも変ですね。なんであれ、この手の話はきちんと調査・裏取りをして、可能な限りはっきりさせないといけないのでしょうが、今となっては難しいでしょう。

インドネシアは、太平洋戦争緒戦に占領され戦争中は戦場にならなかったので、どんな感じだったのかよく考えると全く知りません。爆撃があったということも初めて知りました。こういう感じで知識のエアポケットみたいになってることがたくさんあるんだろうなあ、、と。

さて、このブログ記事のコメント欄には、いくつか興味深いやり取りがあるようで、W氏はそれも翻訳してくれました。

「ブラート社は蘭印軍向けに、ブラート襲撃車以外に何か製造していたのか?」という質問が。筆者の回答は「はっきりした資料はないが、同社は39-42年の間、軍関係の生産のみを行っていたという印象。襲撃車以外にはヘルメットを製造していた」とのこと。同軍のヘルメットは非常に印象的で、あれを作ってたのかー、と。

この記事については以上です。

次に、フェイスブックでもブラート襲撃車の投稿があった、と。アドレスはこちら。

https://www.facebook.com/HCRSPB/posts/alles-aan-boord-mannen-wapens-munitie-proviand-water-stop-de-gitaar-moet-ook-mee/526317594752922/

アカウント主は、オランダ軍の「Stoottroepen」という連隊の歴史を紹介する小さな博物館(資料館?)のようです。この投稿では、簡単にブラート襲撃車について紹介されています。そこに一つ興味深い記述が。襲撃車の設計者の名前があるのです。

それは蘭印軍軍人「Luyke Roskott」氏と。これは初めて知る情報です。装甲車の性能についての記述は他のサイトの情報とも一致しますので、確度は高いかと。なんといってもオランダの人が書いた情報ですからね。

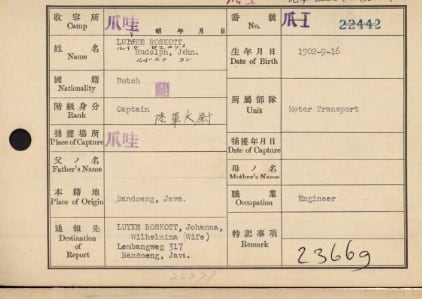

W氏はこのLuyke Roskott名で検索してみたところ、オランダ公文書館HPに同氏が捕虜になった際の日本側の記録(収容者カード)が出てきたそうです。それがこれ。

公開されているので転載してもいいのかな?もちろん画質は落としてます。

こういうのも保存公開されてるんですねえ、、。「爪哇」はジャワ、のことです。日本語読みはルイケ・ロスコット。階級は大尉。職業はエンジニア、所属部隊はmotor transporter(車両輸送部隊)。設計者である可能性はかなり高いですね。もしそうならここで日本と繋がったわけです。うーん、凄いなあ、、。歴史探偵団(なんじゃそら)みたい、、。

で、備考欄に日本語で「昭和20年10月、連合国に引き渡す」とあるので無事戦争を生き抜けたようです。これはよかった。オランダに帰国したのかな?

ルイケ氏が本当に設計者なのか、もしそうならどういう経緯で開発に加わったのかなどなど知りたいところ。しかしそれもなかなか困難ですね。今後、何らかの情報が入ってくることを期待したいと思います。

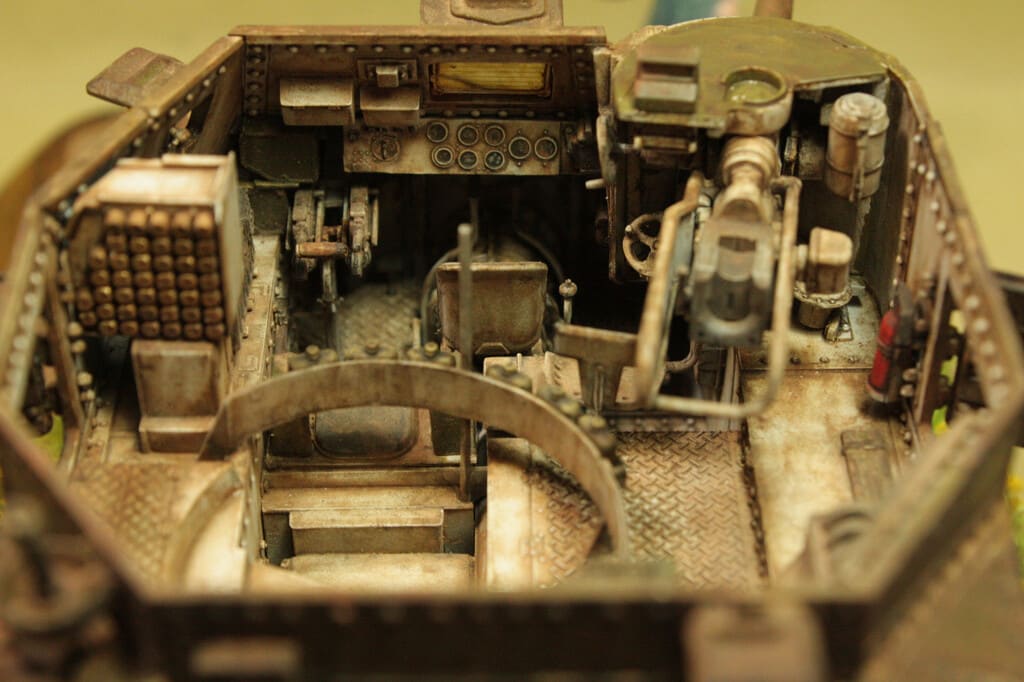

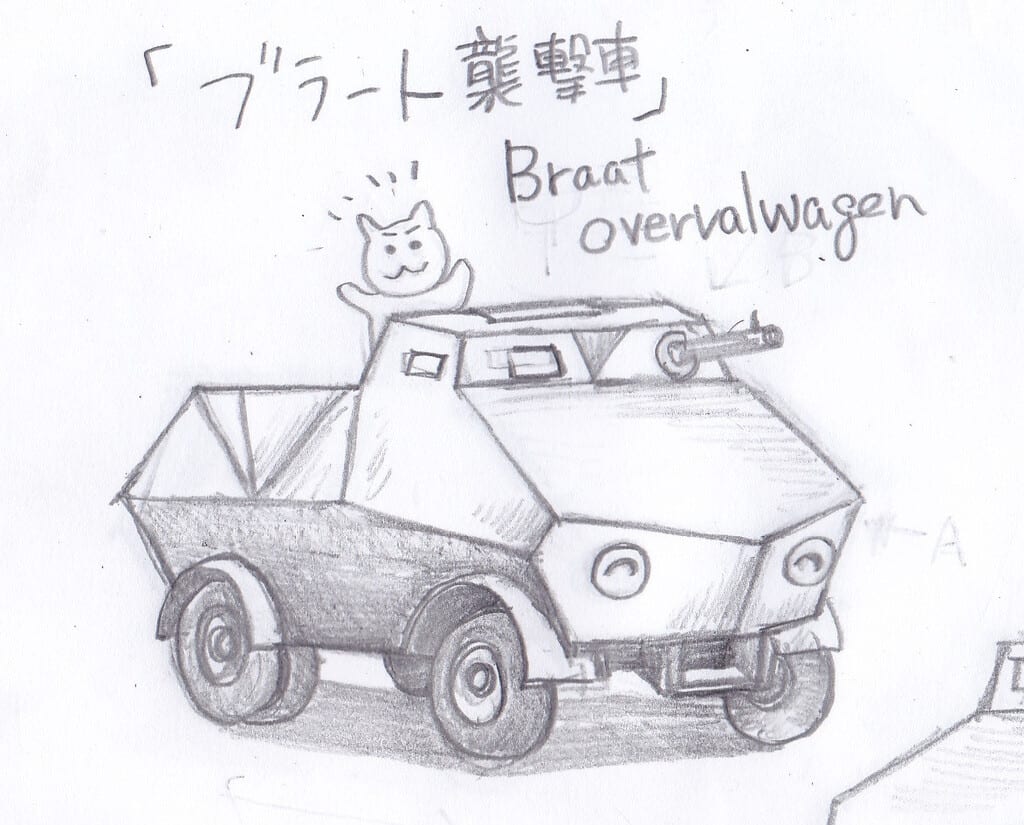

絵にするため写真をずっと見ていて感嘆したのですが、ブラート襲撃車・遊撃警戒車ともども、よくよく見るとかなり洗練されたデザインです。被弾経始についてはほんとよく考えられており、とても現地急造とは思えないレベル。

後部のスペースの張り出しは、機銃架を360度回転させるものだと思うのですが、ここも被弾経始を考慮して菱形にしています。かなり凝ってますよね。

同時期の英米の装甲車のスタイルとは全く違うのも面白いです。普通なら身近な車両を参考に、それらしくすると思うのですが。ドイツの222などを参考にしたのかもしれませんが、時期・地域的に存在を知っていたとも思いにくいです。なので、私はゼロからこういう形状を創作したんじゃないかと思ってます。かなりの設計者だったんじゃないかと、、。

ちなみに、この車両は現存していないのですが、全く同型の軌道用車両(レールカー)がありまして(恐らく足回りだけを変えたもの)、それはインドネシアの軍事博物館に保存されています。ここは、ほぼ完全体のチハが展示されているところ(アーマーモデリングで紹介されてました。主砲が鉄パイプの長砲身で塗装もでたらめなのですが)なのでご存知の方も多いのでは。そんなこんなで一度見学してみたいですねえ、、。

というわけで、以上はW氏からの提供された情報の要約でした。いやー、装甲車の名前を知りたいというスタート地点からあれこれと広がってしまいました。断片的ではありますが、当時の蘭印の状況がおぼろげながらでも知ることができたのはよかったです。

さて、こういう風に知識を得ることができた(ほぼ人まかせ、でしたけど)のですが、それは全て海外のウェブからのものでした。外国語だとどうしてもピンと来ない部分もあります。蘭印軍についても、もうちょっと知りたいなあ、と日本語の書籍で何かないかしら?と思って探してみましたがやっぱりないんですね。蘭印史、についてはいくつかあるようでしたが。

そして、いまさらですが日本が太平洋戦争で戦った国はアメリカとイギリスだけではないのです。オランダ、オーストラリアも交戦国なのですね。でも、米英に比べて資料は非常に少ない。オランダは開戦当初に降伏したのでなおさらのようです。そもそも、日本はオランダとオーストラリアと戦争していた、ということ自体が忘れ去られようとしている、と言うのはいいすぎでしょうか。その証拠に、日本語の書籍ではまあ見当たらないわけです。過去の本ではあったとしても新刊ではまあでないでしょう。

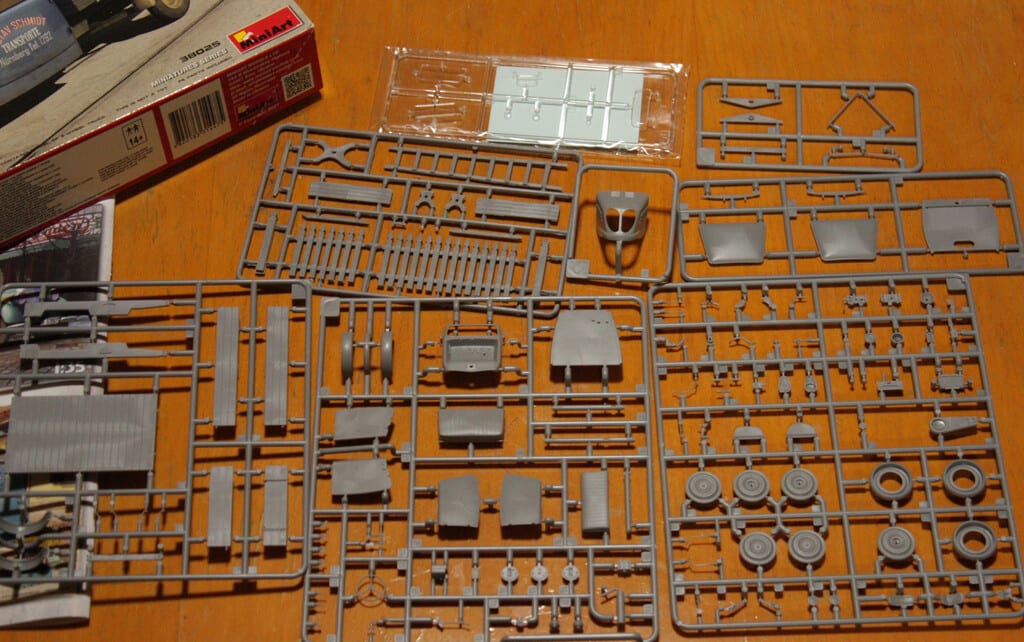

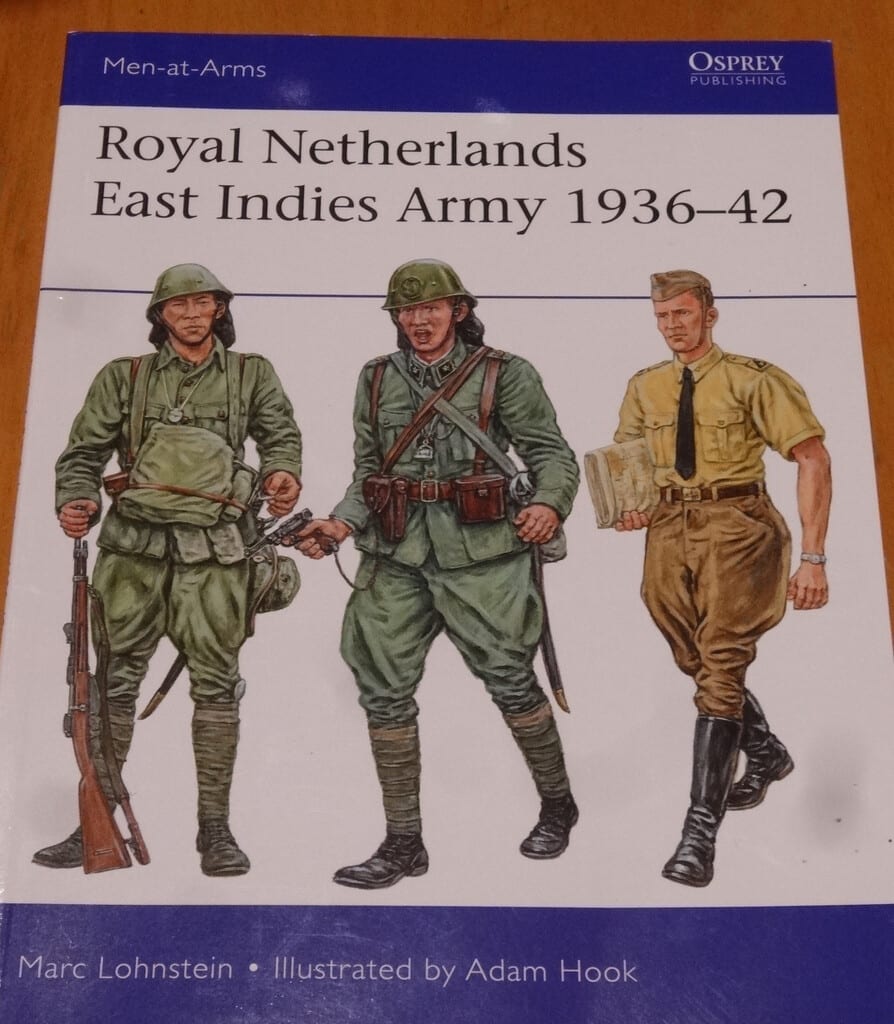

じゃあ、洋書では蘭印軍を紹介したものはあるのかな?とざっと調べてみましたが、2冊が見つかりました。でも1冊はちょっと高価でしかも入手方がよくわかんない。もう1冊はオスプレイのシリーズでした。オスプレイというのはイギリスの出版社で、このシリーズは古今東西の各国の軍隊や部隊を1冊で(ペーパーバックの薄い本ですが)紹介するという有名なものです。

とりあえず、購入してみました。

このシリーズはとりあえずの入門編としては定評があります。この本も一通りきちんと丁寧に蘭印軍について解説してくれているようです。ようです、というのは英語なのでちゃんと読めてないのです(笑)写真などを見ると、実に濃くて、かなりの資料となっているようです。ようです(笑)。まあ、機会をみてちょこちょこ読んでみたいと思います。

で、さっきの「日本は実はオランダと戦争してた」という話のつながりでは、日本とオランダは戦争前からずっと密接な関係を持っていました。ご存知の通り江戸時代からの付き合いです。長崎、出島、ですね。こちらは平和的な友好関係でした。江戸時代はずっと、オランダは日本にとって西洋の重要な窓口として存在していて、オランダも日本との交易によって利益を得ていました。

私は歴史漫画の「風雲児たち」(みなもと太郎著)が大好きでして、中でも前野良沢らが「解体新書」執筆に奮闘するあたり(コミックス5-12巻くらい)が特に好きです。これを読むと、本当にオランダから多々の恩恵をこうむっていたことが分かります。鎖国の中で細々ながらも海外の知識を得た人たちが、少しずつ醸成した知識や技術を後身にバトンタッチしていたのです。そのおかげで、幕末の突然の開国のドタバタもなんとか凌げることができたんだなあ、と。この辺については「風雲児たち」を読むとよく理解できます。

そんなこんなで、日本とオランダとの関係は深かったわけです。でもその割に、今は結構忘れられてるのかもなあ、と。私自身、今回の件で久しぶりにそこに思い至ったわけです。インドネシアとの関係もそうですけど、知らないというのはアカンよな、と。そもそもの話ですがそう思ったのですね。

そもそもは装甲車がきっかけだったんですけど、なんか変なところに来ちゃいましたね。すいません。まあでも、趣味の面白いところはこういうとこにあるんじゃないかな、とも思います。ある一つの興味が、次、次と繋がっていく醍醐味、といいますか。だからといって私も今すぐインドネシアやオランダの本を読んで研究を始めるわけではないのですが、それでも興味の取っ掛かりとして自分の中に「フック」ができたことはよかったな、と思います。なんじゃそら、ですかもですが、それがあるとないとでは大違い、じゃないかと。

なので、今回の一連のエントリーも、どなたかが読んで、もし何かに興味を持ってあれこれ読んだり調べたりすることになってくれたらほんと嬉しいなあと思います。きっかけの大事さって、そういうことだと思います。

というわけで、お終いです。長かったですね(笑)このテーマについては一旦これで〆させてもらいます。もし何か進展があればUPしたいと思います。

で、何度も書きますけど、そもそもはブラート襲撃車がカッコいいなあ、というところからだったんですね。っていうか私は究極的にはこのブラート襲撃車のプラモがあったらそれでいーんですけどね(笑)そういう思いで作ったのがこのイラスト、というわけです。

タ●ヤさんからMMで出たら嬉しいんですけどねえ、、。まあ、絶対無理か(笑)

最後に、情報をいろいろと提供して下さったシッポナ氏と、忙しいなかアレコレと調査して下さったW氏に重ね重ねお礼申し上げます。ありがとうございました!

それでは。