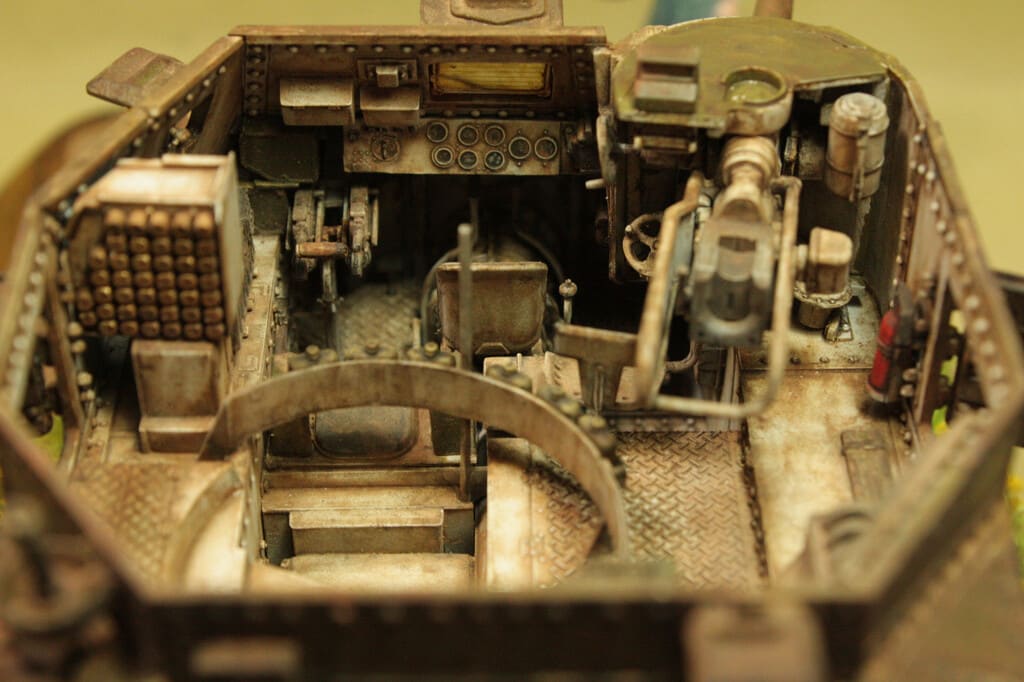

というわけで2回目です。今回は車内の様子や製作法などを紹介します。

このキットはフルインテリアキット、つまり車内も完全に再現されています。ミニアートの必殺技ですね。めちゃくちゃよく出来てます。パーツはほぼプラです。エッチングはごく一部。

必殺技、というのは製作者もその必殺の対象となってます。要するに製作中に「殺す気か!!」と何度も感じさせくれるキット(笑)

でも、完成したときの達成感はまあ半端ないですね。難しそうですけど、単純にメンドクサイだけです。「難しい」と「メンドクサイ」は違いますからね。「難しい」というのは例えばイチローさんに絶対ヒットを打たれない、ということです。これができる人はもの凄く限られている。世界に何人もいない(と思う)。しかし「メンドクサイ」は誰にでも達成可能です。例えば、自分の持ってる本をアイウエオ順に本棚に収める、とか。簡単です。ただただひたすらメンドクサイというだけです(でもこれ実際にするとしたらマジでメンドクサイよな、、)。なので、このキットもコツコツ淡々と粛々と進めていけば誰でもきちんと完成させることができるのです。回りくどかったですが、そういうことです(でもほんとに回りくどいな。すいません)。

閑話休題。で、こういうキットのいいところは、戦車の構造を立体的に理解できる点です。図面とか写真で見てもピンと来ないんですよね。でも、模型だと順を追って作っていくこともあって、各部の関係性とかが結構すんなり頭に入るのです。「あ、砲と砲弾はこういう配置なのか」とか「エンジンの動力はこういう風にトランスミッションに伝達されるのか」などなど。立体の教材ですね。

このキットに限らず、ミニアートのキットは精度がしっかりしてるのでその気になれば車体外側を完全接着しなくても、完成後も内部をみれるようにできます。

精度がいいので、一見接着しているようにみえます(よね?)。

でも、こういう風にパカッと外せるわけです。以前SU85でもそうしたのですが、こうすると頑張って中を塗るぞ!という気にさせてくれるのでいいですね。接着しなきゃならない場合はやっぱテキトーにやっちゃいますからね。

戦車でも飛行機でも軍艦でも、中に人が乗って操作操縦する兵器です。戦車は特に中に人がいることをついつい忘れがちです。でもこうやって中身を見ると、狭い内部で人が必死に戦ってるんだなあということがよく分かります。戦車とかって来られる方からすると恐怖の塊、みたいなんでしょうけど、中の人もかなり大変で怖いだろうなあ、と。

M3は比較的大きい車両で、車内も多少は余裕があるように見えなくもないのですが乗員は7名。かなり狭かったろうなあと思います。

主砲、機銃、弾薬、もろもろの機材にはさまれて身動きは取れない。中は当然暗い。外の様子もまあ見れない。不整地を走るので揺れまくる車内、呼吸を妨げる銃砲弾の硝煙(有毒ガスです)、いつ飛び込んでくるか分からない対戦車砲弾、、。戦車に来られるほうも怖かったでしょうけど、それと同じくらい戦車に乗って戦うのはほんとたまらんかったろうなあと。

37ミリ砲塔はバスケット式で、これまた狭そう。ここに3人入ってたって、ほんとかなあ、、。

出入り口も限定されてて、砲塔内と車内は遮断されてるような印象。こういうのも立体でないと分かりにくいところですね。

さて、製作法としてはさっきも書いたようにただただメンドクサイだけなので特に書くことはありません。コツとしては、ゲートはともかくパーティングラインの処理はある程度ユニットになってからしたほうがいいです。最終的に完全に死角になるところもあるので、無駄な手間になってしまいますから。

あとお勧めなのは製作前に各ランナーに目印を付けておくということ。このキット、ランナーが計61枚(!)もあるので「ランナー探し」(よかった探しとはちと違う)が作業の中で結構な比重を占めます(いやほんと)。なのでこれをしていないと「A8と9がいるのか。えーと、Aのランナーはどこだ、、。これはB、あ、これはF、、。Aはどこじゃぁい!!」と製作中発狂し続けることになります。これは精神衛生上非常によろしくない。それを防ぐための措置なんですね。

この名札付け、意外とかなり効果的ですよ。ちとメンドクサイのですが、やるとやらんは大違いです。製作中にいちいちランナーを探す時間のトータルと比べるとかなりの時間短縮になるはずです。騙されたと思ってやってみて下さい。

同じように、塗料の番号も一覧にしておくと便利ですよ。

これも「えーと、ここは塗料は1の指定か。えーと、1って何色だったっけ」とその都度インストをばさばさめくる手間が省けます。これもほんと後々楽です。

車内の塗装は、大体これくらいまで組み立ててからやってます。

これくらいより前だと大変ですし、これ以後組み立ててからでも大変、というレベルがこれくらい。これこればかりですいませんけど(笑)まあそんな感じです。でも、こういうのは人によって違うと思うので参考程度でお願いします。

エンジンもスゲーよくできてます。ご覧の通り飛行機用の空冷エンジンです。M3・M4系列の戦車の特長ですね。

こういう星型エンジンを使うことになった理由ははっきりわからないんですけど(すいません)、このせいでM3・M4ともども背が高くなっちゃったとのこと。

完成するとこういう感じ。ちょっと色を塗り分けて、ちょいちょいと汚すだけでイキフンチリバツ!塗装はラッカー基本に、油彩でウェザリングしてます。

さっきも書きましたけど、星型エンジンを戦車に積んだら、まあこれくらいの車高になっちゃうんだな、という点もすんなり理解できました。

ヒマワリは、前回書いたように紙創り製です。このシリーズはほんと素晴らしいですね。安価でかつリアルな植物が作れます。昔はこういうのなかったので大変だったろうなあ、と。

この写真はほぼ完成したフィギュアと記念撮影したもの。塗装はラッカーです。黄緑はクレオスの「ルマングリーン」を少し調色したもの。この色はほんと発色がよくて植物にぴったりです。

完成形がこちら。油彩のバーントアンバーを中心とした色でスミ入れなどをしてやると、ルマングリーンやイエローが落ち着きます。

その他の草や花は「いつもの」です(笑)草は麻紐、花はドライフラワーにスポンジ。ワンパターンなんで恐縮なんですけど、これらはほんと簡単な割りに効果的でついやっちゃうんですよねえ、、。

これはフィギュアのヘッド修正中のもの。前回も書きましたけどあーでもないこーでもないとグリグリやってるところです。

こういうのって「答えがあるようでないし、でも答えはあるみたいだし、どないやねん!」と自分の脳内でボケツッコミを無限に交錯させながらの作業となります。なので頭がおかしくなる前に「もう今回はこれでいい!」と一旦〆るのが大事かなあ、と思ってます。

で、その葛藤の果てに基本塗装が終わったところ。

基本塗装の肌色はとにかくエアブラシじゃないとダメですね。メンドクサがって、筆で済まそうとしても、いくら塗ってもムラになって以後の仕上げに影響してきますね。誤魔化しがきかないんですよねえ、、。そんなこんなでフィギュアってほんと難しいです。

で、なんとかできたのがこれ。なんやかんや偉そうに書いててこの仕上がりかよ!かもですが、ほんともうこれで勘弁して下さいなのです。

で、次はもっと納得できるの作るど!と奮起するわけです。「経て経てぇー、経まっくてぇえ、、」ですねえ、、。

で、これが村娘の視線の先にある砲塔上の鳥です。エポパテ製です。特に種類とかを考えず、それっぽさ優先で作りました。

もちろん、ロシアにいる鳥とかを調べてみたんですけど、結局「それっぽい鳥」がいなくて創作しました。ジオラマの中である程度存在感があって、思ってるような色の鳥ってやっぱいないんですよね。当たり前ですが。

なので、私はこういう風にすぐウソをつきます。スケールモデルは「実在の兵器や兵士、建物風景を忠実に再現したもの」という原則はあるのですが、それはあくまで「ひとつの枠組み」でしかない、と思ってます。だって、自分の作ってるのって、自分の作品ですからね。「事実」と「自分の作りたいもの」を天秤にかけたら後者を優先してしまいます。

なので、ジオラマ的にイイ感じになるのなら、まあ事実じゃなくてもいいか、と「やってまう」ことも多々あるのです。こういうのほんと難しいですね。スケールモデル、キャラクターモデル関係なく、模型って作者の裁量に委ねられたフィクショナルなものであって、自由に作っていいんじゃないかな、と考えていますがもちろんこれはあくまで個人の意見です。そういう場合は「これのここはウソついてます」と断わってないとアカンとは思ってはいるのですけど。でもその事前の断りを全部いちいち書けないし、書いてたとしても誰もが読むわけではないわけで。難しいですねえ、、。

閑話休題。作例なのでほぼ完全形で完成させたのですが、例えば一番上の機銃塔の機銃には銃弾が装填された様子で再現されてます。放置車両としてはかなり不自然なので、今回の再仕上げにあたりエポパテで布が被ったようにしました。

でもまあ、車内のトンプソンとか弾倉とかそのままなんですけどね(笑)それにしても、こういう戦場の遺棄車両の兵装とか銃砲弾の扱いはどうなってたのかはよく分かりませんね。軍の担当部局があちこち回って回収してたのか、基本ほったらかしで地元の人が勝手に持ち出し放題だったのか。

独ソ戦でいうと例えば森の中で全滅した独軍の歩兵部隊の装備や銃器とかそのままになってたと思うんですけど、いちいちソ連軍は回収してないですよね多分。してたとしても完全にはむりでしょう。地元の人が飯盒とかスコップとか日常ですぐ使えるのは再利用して、銃器は猟銃として使えそうなライフルはとっといて機関銃やMPはくず鉄として売るとか、そんな感じだったのかなあ、と。今でもそういう放棄された兵器を発掘する人たちがいて、掘り出されたサビサビの銃や装備の画像が出回ってますね。

閑話休題。とまあ、こういう作例でもあれこれ思うところ考えるところは多々あるんですよ、という話でした(笑)

なんであれ、このミニアートのM3はほんとにいいキットです。ほんとお薦めです。

この作例の掲載誌(月刊ホビージャパン2020年2月号)では、このブログよりも丁寧に製作法などを解説しています(当然ですが)。よかったらチェックしてみてくださいね。

というわけでお終いです。いやー、それにしてもM3リーはええですよねえ、、。