あけましておめでとうございます。

新年1発目は、明るい将来を見据えた前向きかつ健康健全な企画にしたいところですが、私が駆け出しのガンマニアだった10代のガラクタ記念品を振り返り、当時を懐かしむというまったく新年らしくないネタにしました。そもそもそういう元気ハツラツなブログじゃないですしね(笑)。

年末年始はずっと家の片づけをしておりました。まあコロナのこともあったんですが、それよりも我が家は引越し以来全然家の整理をしてなかったので、不要不急の物品が溜まりまくっていて(お察しの通り大体は私のもの)そろそろ限界に近づいてきたので片付けよう、ということになったわけです。

嫁の森子(仮名)とそれぞれの縄張りを中心に、2人で手分けしてごそごそとやっておりました。すると嫁の森子(仮名)が「こんな箱出てきた。捨ててね」と私に押し付けてきたのが、トイガンパーツのジャンクが山盛りの箱。確か捨てるつもりで、嫁の森子(仮名)の不用品の箱と一緒に積んでいたのでした。

捨てるつもりだったので、とっくに忘れてたわけです。で、開けてみるととっくに処分したつもりだった昔のトイガンのかけらがあれこれと出てきました。どれも実に懐かしく、かつ味わい深いもの(あくまで自分にとって)だったので、紹介してみよう!というわけでスタート!

マルイのエアガン十四年式をベースにした陸式拳銃です。確か高校1年生ごろの作。ご覧の通り、バレルが半分なくなっていますが、これは捨てるんじゃなかったなあとちょっと後悔してたので嬉しかったですね。

十四年式と陸式(南部式)はとてもよく似てるので、挑戦された方は多いんじゃないでしょうか。ネックとなるのがタンジェントサイトで、これはちと難しい。なので私は固定式サイトのままで済ませてます。マガジンは十四年式のままです。これは手持ちの十四年式(以前紹介しましたね)のを入れたもの。

手前味噌ですが、結構上手に作ってますね。アウトラインとかトリガー形状とか、雰囲気出てます。偉い偉い(上から目線)。グリップは木製で彫刻刀で一生懸命彫りましたねえ、、。

でもタンジェントサイトだけでなくマガジンキャッチがなかったりと「力尽きた感」がジワジワきますねえ、、。

タンジェントサイトにできなかったので勝手に「陸式改」とでっち上げてますね。思い出しました。そうだったなあ、、。

この頃からすでにでっち上げ癖があった、ということですね(笑)

それにしても刻印とか執拗に彫ってて、ほんとキモイ、、。「部」の字体も実物に合わせようとしてるところとかもイヤミったらしいなあ、、。

ランヤードリングは可動します。針金を折り曲げて、アルミ板でぐるっとくるんで可動にしたんだなよ、、。これも思い出したよ、、。

で、さらにイヤらしいなあと思うのが、モナカ式のままで完成後も分解可能にしようとしているところ。コイツ、修理メンテできるように考えてやがる!!小ざかしい!!

グリップセフティのパーツは、モナカにせず一体化にして本体左右のどちらかだけに貼り付けたんですよ。ほんっっとに小ざかしいな!!なんか腹立ってきた(笑)

ちなみに、コッキングできました。バレルを修復したら撃てるかもですね。これはコレで撃てるまでは再生したいかも、、、ってもういいか、、、。

次は南部つながりでこれ。これまたマルイの十四年式をガスガン化したものです。中身はマルゼンオートマグ。これは中学生のころ。何とか撃てるようにまでできました。なぜかフレームの残骸だけ残ってました。

以前の「十四年式と私」というエントリーでチラッと書いたのがこれと先の陸式ということなんですね。あのエントリー書く前に時出土してたらよかったのに、、。

これが内部。白いのは、ガスガンの各パーツが治まる仕切り。当時のマルゼンガスガンの内部を知ってる方はなんとなく推察できるのでは。それにしても仕切りとか隙間を埋めるパテ(確か金属用)に執念を感じますねえ。

仕切り板は、近所のホームセンターに自転車で行って買ってきた塩ビ板です(「自転車で行って」は無駄な情報だな、、)。プラモだと、もちろんタミヤのプラ板がありましたが、トイガンに使えるような強度のあるプラスチック素材の板、というともうこれは塩ビ板一択だったのです。

当時アームズマガジンなどのトイガンカスタム記事では「東急ハンズで●ミリのABS板を買って云々」という記述が多々ありましたが、私は当初は東急ハンズが一体なんなのか知りませんでした。ほんとですよ!!まあ、それ位田舎だったし、昔だったし、ってことですね。しかも、記事を読んでいるうちにぼんやりと「ああ、ホームセンターの親分みたいなのかな?」と推理して当分そのままだったという始末、、。

余談ですが、その後進学して都会に出て東急ハンズ(さすがにもう知ってた)で憧れのABS板を買ったときは(買うんかい)ほんと嬉しかったですねえ、、。

でもそれはまだちょっと先の物語です。中学生当時は工具も全然持ってなくて、電動工具も確かこの頃は一切なかったですね。マルゼンのオートマグなどはバレルが前進して、バレル周囲のスプリングの力で後退、その力でガスバルブを叩くという構造だったので、バレル内にはバレルだけでなくスプリングの直径分のスペースが必要です。十四年式はバレルがかなり細いので、それらが収まるまで内部を削り込むのが大変でした。で、それを何でやったかというと、、、おわかりでしょう。図工用の彫刻刀でした(笑)刃の跡が必死さを物語っておりますね、、、。

モーターツールがあれば簡単(でもないか、、)にできますが、これはまあ大変でしたねえ、、。ちなみにこの5年後くらい、私はプロクソンのモーターツールをめでたく入手することができました。東急ハンズで買いました(笑)今も大事に使ってます。うーん、なんかええ話や、、、。

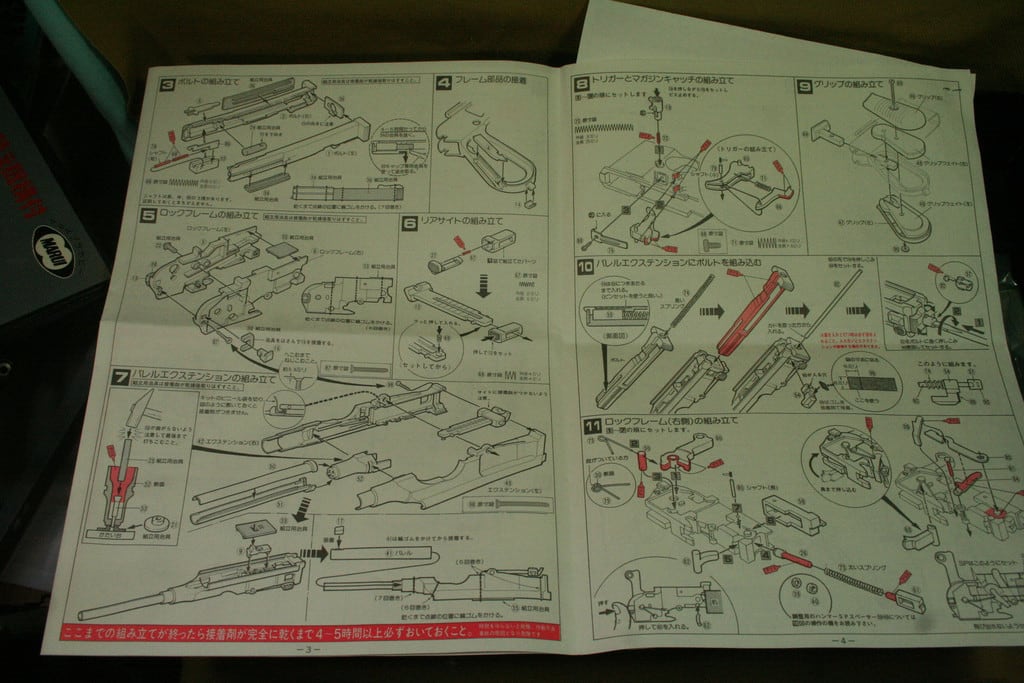

で、がたがたな仕上がりながらも中学生でこういうことを自分ひとりで考えて出来たわけではありません。お手本があったんですね。先にもちらと書きましたが創刊当時のアームズマガジンは、トイガンの「ガンスミス」を記事の目玉にしていました。銃身の長さだけをちょっと変えるお手軽なものから、ゼロからガスフルオートの機関銃を作るというヘビーなものまで、毎号いろいろな作例が掲載されていました。

スクラッチの作例は、当然市販品にはならないようなマイナーなアイテム(トカレフ自動小銃とか九四式拳銃とかボルヒャルトとか)が多く、当時からそういうのが好きだった私は出来るできないは別にして、凄くコーフンしながら読んでいたものです。

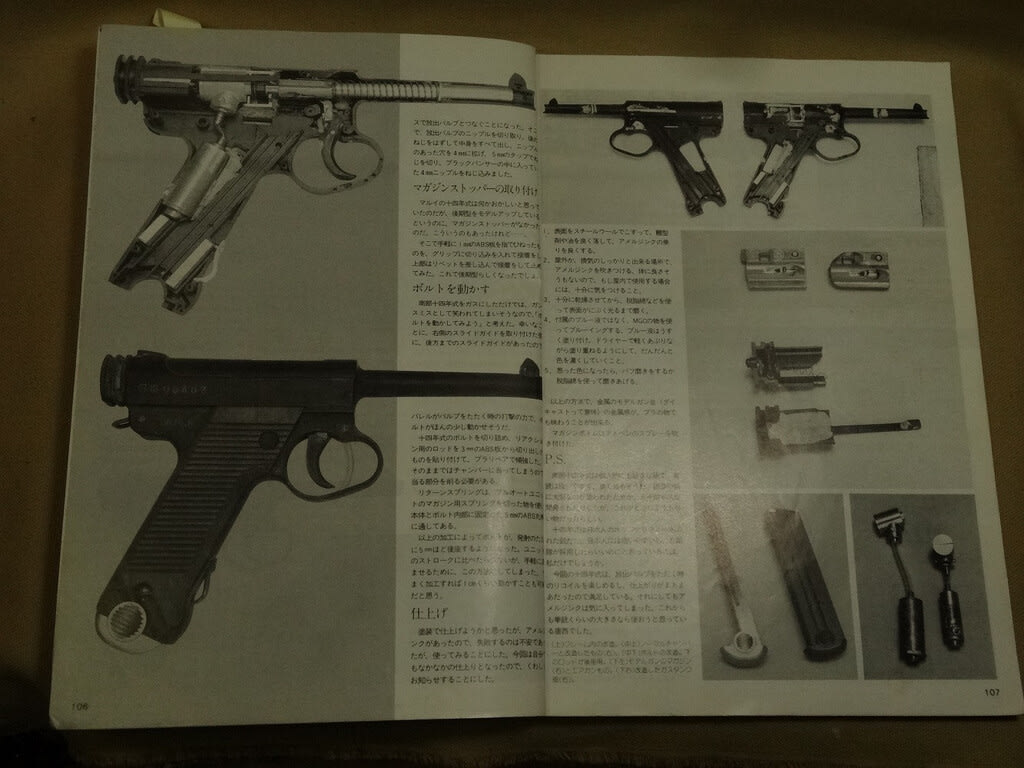

これが、アームズマガジンの十四年式ガスガン化の記事。要は、これを真似したわけですね。左下の側面写真にうっすらと前期型のトリガーガードのアウトラインが鉛筆で書かれてますね。そういう感じで作戦を練っていたわけです(笑)

記事ではガス注入口を空けなおして、ハンダ付けするという高度なテクニックが紹介されてましたが、当然私はそんなこと出来るはずがなく、タンクはそのままでグリップを外してガスを注入するという小手先で誤魔化してたのでした。

これはステップバイステップでカスタムのやり方を丁寧に紹介した記事。工具の説明とか、ほんと参考になりました。

しかし、それにしても今ではちょっと考えられない内容ですね。毎月こんなでしたからね。アームズマガジンの前身は「ガンスミス」という別冊で、何冊か出てました。発行がホビージャパンなので、そもそもがモデラー・ビルダー寄りだったわけです。その別冊のリアクションがよかったので月刊化されたような印象でした。そしてこういう記事が成り立ってたのは、製品のバリエーションが少なくて(でもまあエアガンブームで黎明期よりは充実してましたけど)「ないなら自分で作ってみようか」という需要があったからなんでしょう。今はもうかなりマイナーなアイテムまで商品化されてますから、こういう記事自体の存在意義がなくなってしまったわけです。

この辺は、なんかプラモの世界に似てますね。昔はスクラッチやディテールアップの記事が目玉になってましたけど、もうそういうことをする必要がめちゃくちゃ減ってますものね。時期的にも同じくらい(最盛期で89-92年くらい?)なのが面白い。この辺の時代的な推移をからめた考察とかをしてみるのも面白そうですが、メチャクチャ話がずれちゃうので一旦スタジオにマイクをお返しします(笑)

さて先に書いたとおり、この十四年式は撃てることは撃てたのですが、やはり各部の調整が悪かったのかオリジナルほどの威力はなく作動もいまいちで実戦(サバゲとはとてもいえない、友達との撃ち合い)にはとても使えませんでした。そんなこんなですぐ壊れてしまったのでした。でも、苦労したこと込みでいい思い出ですねえ、、。

では次。マルゼンのガバメントです。MkⅣをM1911にしたもの。マルシンのモデルガンのM1911A1のスライドを載せて、スライド前部やトリガー付け根のえぐれやフロントサイトなど各所を1911仕様にちまちま変えてます。

ガバメントって、詳しくない人からするとM1911もA1もMkⅥも同じように見えるかもですが、ちょっとかじり出すとやっぱどれも全然違うように見えてくる謎(笑)。で、やっぱり私はM1911が欲しかったのです。

なんでかというと、映画「ワイルドバンチ」が好きだから(笑)。最初は当然テレビで観て、シビれましたねえ、、。っていうか、これに限らず映画を観ることで銃の魅力にどんどんはまっていった気がしますね。

中身はこんな感じ。今回分解してみたら、バレルの位置決め用のパーツ(スライドの上の)は、微調整のためにセロテープ巻いてました(笑)テキトーすぎる、、。

それにしても、昔のガスガンって単純な構造ですねえ、、。ブローバックとかはもちろんしないですよ。ダブルアクションで連射できるってだけです。とにかく、指の力が大事なんですよ(笑)それでも、エアコキに比べれば雲泥の差という。

最初にガスガンを見たのは、ウェスタンアームズのコマンダーでした。友達が手に入れて、連射を実演(笑)してくれたんですが「おおおお!スゲー!」ってなりましたからねえ、、。

で、このガバはマルゼンの最初期のガスガンです。マガジンがないんです。本体にザラザラーっとBB弾を入れて、バネの入った真鍮パイプを差し込むという、なんじゃそらなシステム。

でもマルゼンに限らず、初期のエアガン・ガスガンってどのメーカーもこんな感じでしたよね。

それにしてもマルゼンのガスガンって実射性能はピカイチでしたね。堅牢度・信頼度もかなりのものでした。これ、今回メンテもなにもせず、試しにガス入れたら撃てたんですよ!凄い、、。でも威力は1メートル先のダンボールも貫通しないという、、。まあ、こんなもんでしたね、、。でもこれでも十分満足でした。

で、一応書いておきますが、これらのカスタムは当然全て外観を変えるだけのもので、違法なものではありません。パワーアップなどはもちろんしてません、っていうか個人的には昔からなぜかパワーアップとかには関心がなくて「アレが立体で欲しい」という気持ちが強かったですね。そもそもまあ違法なものならこんな風にUPするわけないんですが(笑)。マジメな話、こういう趣味を楽しもうと思ったら、その辺はほんと気をつけないとアカンのですね。

例えばこのガバも、モデルガンのパーツを使ってるので「どうかなー」と。しかし多分法的に問題はないはずです。とはいえ、あくまで個人的な判断の「多分」なんですね。こうやってUPする場合は特にはっきりしない場合はやらないほうがいいわけです。「これはOKなんだな」って思われちゃいますからね。なので、写真を撮ってからスライドだけ壊しました。まあ、そもそも捨てるつもりだったので惜しくないですしね。

なんちゅうか、こういう趣味ってこれくらい注意しないとアカンのですよ、、、っていうか「そんな注意を払わなきゃいけない趣味って一体、、」と思っちゃいますね。困ったものです、、(お前がナー)

さて次はマルシンエンフィールド改二十六年式です。私は子供のときからとにかく日本軍大好きっ子だったので、これに手を出すのは必然だったといえるでしょう、、。しかし、ヒンジ式のサイドプレートとか、細かく再現しようとして作ってるうちに強度が維持できず嫌になってやめた記憶があります。

実際残ってるパーツもフレームとかはボロボロです。あっちを加工したらこっちが壊れ、だったような、、。エンフィールド自体繊細なモデルガンだったので仕方ないですねえ。

でもまあ、なんとなくですがアウトラインはそれっぽくなってるように見えなくもないですね。

トリガー後部の出っ張りは、トリガーガードを引っ掛けるためのフックの残骸です。実銃のトリガーガードは別パーツで、このフックに引っ掛けて固定する方式でした。こういうとこを割り切って固定式にしないで再現しようとするから失敗するんですよねえ。若気のイタリーですねえ、、。

でもなんとか頑張ろうとした形跡があちこちに見られるので、酒の肴としては十分です(笑)シリンダーの欠き取り部も丸く整形してるし、サイト用の溝も彫ろうとしてガタガタになってるなあ、、とかとか眺めながらビールを飲んでるとほっこりしますねえ、、。「頑張ったな、昔のオレ!」みたいな(笑)

で、五社英雄監督の映画「2/26」でもエンフィールド改二十六年式が作られたんですが、それはアップ用で、銃撃シーンではコクサイM10改の「なんちゃってバージョン」が使われたそうです。

自分でこうやって苦労した経験があったので「あー、エンフィールドベースじゃタフなものにできないよなあ、、」と変に納得した記憶が(笑)。で、「2/26」のプロップは当時CM誌で紹介されてたんですが、掲載号がわからないんですよね、、。掲載号をご存知の方ぜひお教え下さい。それにしても、あの十一年式軽機は凄かったですねえ、、。二十六年式を持った警官と撃ち合うんですよね。あ、また観てみたくなってきた(笑)

というわけで最後です。ベ式自動拳銃です。マルゼンフルオートユニット内蔵のフルスクラッチです。これは前述のジャンク箱に入ってたんじゃなくて、捨てずに保存してたものです。 高校1年のころ作りました。初の長物でかなり苦労したこともあって、これだけは捨てる気にならなかったんですね。でも中身はほとんどなくなってるし、リアサイトベースなど外部も欠損してます。

高校1年のころ作りました。初の長物でかなり苦労したこともあって、これだけは捨てる気にならなかったんですね。でも中身はほとんどなくなってるし、リアサイトベースなど外部も欠損してます。

高校1年のころ作りました。初の長物でかなり苦労したこともあって、これだけは捨てる気にならなかったんですね。でも中身はほとんどなくなってるし、リアサイトベースなど外部も欠損してます。

高校1年のころ作りました。初の長物でかなり苦労したこともあって、これだけは捨てる気にならなかったんですね。でも中身はほとんどなくなってるし、リアサイトベースなど外部も欠損してます。いやー、それにしてもこれを高1が必死で作ってたというのが怖いですねえ、、、。

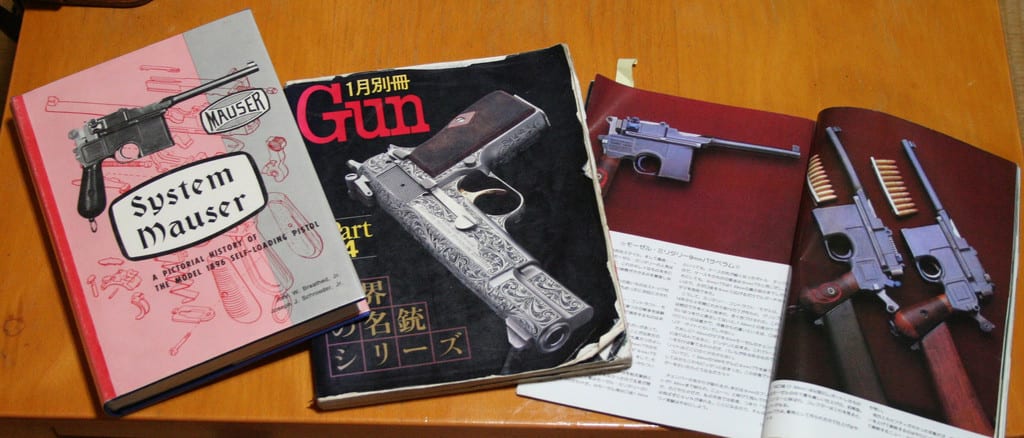

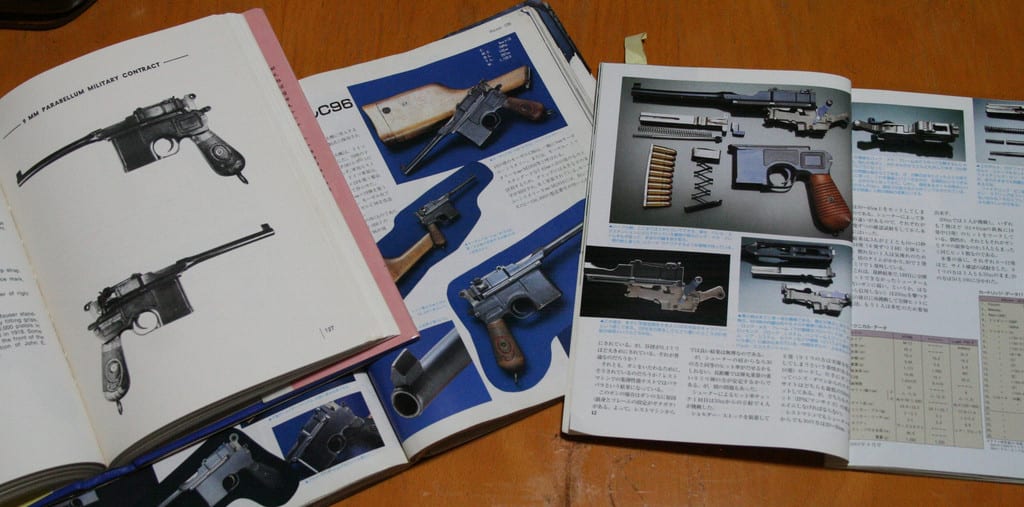

私は子供の頃から日本軍が好きで、あれこれ本を読んでました。そのうち海軍陸戦隊がベルグマンを装備していたことを知るわけです。中学校の図書館で「一億人の昭和史」を見ると、上海事変の写真で確かに持ってるんですね。そんなこんなで陸戦隊&ベルグマン熱が加速し、「立体のベルグマンが欲しい!!」とついに自作を決意してしまったのでありました。

その後、前述のアームズマガジンの高橋昇氏の連載(当時の同誌は、ガンスミス記事だけでなくて、コアな資料もバンバン載っててほんとありがたかったです)で、陸戦隊の小火器が紹介され、ベ式の写真が何点か掲載されてました。また、コンバットマガジンでは京都嵐山美術館の収蔵品のベ式が大きめの写真で紹介されてまして、また同誌のロバート・ブルース氏のMP18/Ⅰのレポートもありました(氏の各レポートはほんと今でも貴重ですねえ、、。大日本絵画の「ドイツの自動火器」の写真や記事は、CM誌の記事が元になっている、と言えばお分かりでしょうか)。なので当時としては資料は十分だったんですね。寸法については世界の自動銃を上下左右の写真で掲載している「オートマチックファイアーアームズ」という本が大日本絵画から発売されてまして、MP18の写真から寸法を割り出しました。

まあつまりこんな感じで資料集めも必死だったわけです。市内の古本屋を周りまくって、本や各銃雑誌をちょこちょこ買い集めてましたね。雑誌はパラパラーっとめくって欲しい記事があったら「これ買い」で棚の隙間にキープして次の号に手を伸ばすという感じ。「わかるわかる!」って人多いのでは。で、キープの何冊かをまたぺらぺらめくって予算内で買える冊数で「決勝戦」をやるという(笑)。お店の人からしたらほんと迷惑だったでしょうねえ、、。

で、その後発売されたCAW製のモデルガンと比較してみたらまあ、大体寸法は合ってました。ストック形状が結構違いますが、まあ高校生の仕事ですから(笑)

それにしても、大体はなんとなく近いものが出来てますね。「10代の張り裂けんばかりのやり場のない燃え盛る情熱が、間違った方法と燃料で燃焼されるとこうなっちゃう」という一つの見本のような気がします。ほんと怖いですね、、、。

バレルジャケットはアルミパイプ、マガジンハウジングは塩ビ板の積層、ストックはパイン材からの削り出しです。全部近所のホームセンターに自転車に行って(いやだから無駄な情報だって)買ったものです。

このころは電動工具としてドリルを持ってました。バレルジャケットの穴はこれで空けたものです、、っていうか、もしドリルなしでやってたらほんと怖い、、。

いっちょまえにテイクダウンもできます。レシーバー後部のロックも機能してます。ロックパーツは例の塩ビ板の積層。ストックのレシーバー用の彫り込みが必死でこれまた怖いですね、、、。ドリルで大体の穴を空けて、ノミでならしたような記憶が、、。グリップ用の溝は丸いビットを使いました。でも手で持ったドリルでちょんちょんと突くように少しずつやったので大変でしたねえ。今ならガイドとか使うところですが、冶具という発想がなかったんですよね。

ボルトハンドル用のスリットはドリルで穴を列状に開けてから棒ヤスリでならしました。これも大変だった、、、っていうか、誰にも頼まれてないのにここまでやるのって、、。下にあるのがマルゼンのフルオートユニットです。元々は確かマイクロウージーのでした。

マガジンハウジングは、これまた塩ビ板の積層です。バレルジャケットの円筒部は細切りにした塩ビ板を手で丸めながらジワジワ重ねていきました。

ベ式のマガジンキャッチは、MP18などと違ってマガジンハウジング下部にあります。でもどういう形状なのかよくわからなくて想像で作ってます。最近詳しい資料が手に入ったのですが、まあ近からず遠からずでしたねえ、、。機能としてはちゃんとマガジンを固定できるようになってます。

銃口部は、先のコンバットマガジンの実物のUP写真があったので頑張りました。タミヤの0.3ミリプラ板を巻いて円筒状にして、フロントサイト基部とかを塩ビ板で再現してます。フロントサイトは蟻溝にしてはめ込んでたのですが紛失。

いやー、それにしてもほんと必死ですね。見れば見るほど怖いです(笑)

ベ式がやっとできて、先の陸式とで陸戦隊セットとなって、悦にいってましたね(笑)。両方とも手持ちのモデルガンと並べてみました。陸式は六研の無可動のです。

それにしても、これまで紹介した銃種は全部トイガン化(ベ式は厳密にいうとちと違いますが)されましたね。当時からすると考えられないことです。いやでもほんと、なかったからここまで頑張ってたんだなあ、と思います。

というわけでお終いです。

今回、ン十年も前に作ったこれらを見てたら、自分の作ったものながらその熱意というか執念に頭が下がりました(笑)。とにかく当時は何もなかったので「なかったら作るんだ!」と鼻息荒くこういうことをやってたよなあ、としみじみ思い出したのでした。

今だったら、誰でも作ったものをブログなりSNSにUPできるんですけど、もちろん当時はそういう環境は一切なかったんです。っていうか、パソコン自体まあほとんど誰も持ってなかったですね。高校のときもクラスに数人いるかいないか程度でしたねえ。携帯電話もデジカメもなかった。ちょっと前のことですが信じられませんね、、。

発表する媒体としては銃器雑誌しかなくて、でも投稿したくても写真を撮らないとアカンのです。しかもカメラはフィルム式なのでそもそも持ってないし。「写るんです」で撮ったとしても、こんなの撮って現像時に通報されたら、、と心配で撮れません(笑)。当時投稿して誌面に載ってる人は多々いましたが、勇気あるなあ、と(笑)現像屋さんにあらかじめ説明してたのかな、、。

そして、私の場合仲間も全然いなくて、出来たものを見せびらかすのもほんの数人だったですね。でも私みたいに濃くはない(笑)ので「ふーん」って感じでした。まあベ式や陸式に興味を持つ中高生の方がおかしいですもんね、、。

なので、これらはただただ純粋に「俺が欲しい!」って動機のみで作ったんですね。そういうことってまあなかなかありません。だから逆にかなりヤバイんですけど(笑)。でもかなりいい歳になってしまった今となっては「俺のそういう純粋な意欲とか熱意はかなり磨り減ってるのかもなあ」としみじみしてしまいました。なんちゅうか、ものづくりにとって大切な「何か」を昔の自分に教えてもらったような、、、。とはいえ「それが銃だったのかよ!」と突っ込みも入るんですが(笑)。

おっとなんかいい話になってしまいましたね(そうか?)。まあなんであれ、「10代の頃のような熱い気持ちを忘れずに頑張っていこう!!」と思いましたし、誓いましたね、、って、あ、新年らしいオチがついた!やった!(笑)

というわけで今年もよろしくお願いします。

一体成型だと嬉しいといえば嬉しい、のですが「作る醍醐味」という意味では一歩後退といった感じ。難しいところですね。

一体成型だと嬉しいといえば嬉しい、のですが「作る醍醐味」という意味では一歩後退といった感じ。難しいところですね。

でも、ちょっと筋が残ってしまいました。チャンバーの上部も割れ目ちゃんが、、。でも、まあ、いいかなあと。

でも、ちょっと筋が残ってしまいました。チャンバーの上部も割れ目ちゃんが、、。でも、まあ、いいかなあと。

確か3000円くらいだったような。買ってから25年はたってるのですが、皮も縫製もしっかりしてるのがさすがです。予備弾倉のポケットにはちょっときつくて入らないのが残念。

確か3000円くらいだったような。買ってから25年はたってるのですが、皮も縫製もしっかりしてるのがさすがです。予備弾倉のポケットにはちょっときつくて入らないのが残念。