翌朝。「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」滞在2日目。お天気は、晴とはいきませんが、雨の心配はなさそうです。

(テラスより。厚い雲の間から少し青空が見えます。)

(テラスより。厚い雲の間から少し青空が見えます。)

明るい方を見てみますが、雲のため朝陽が昇る場所はよく分かりません。

(散策してみたいので晴れますように。)

(散策してみたいので晴れますように。)

昨晩が洋食でしたので、朝食は和食「浜木綿」にしてみました。今日は朝のアクティビティ「館内ツアー」を予約していますので、7時に朝食を。

(部屋もゆったりしていますが、食事処も広々と贅沢に空間を使った作りになっていて、気持ちいいですね。)

(部屋もゆったりしていますが、食事処も広々と贅沢に空間を使った作りになっていて、気持ちいいですね。)

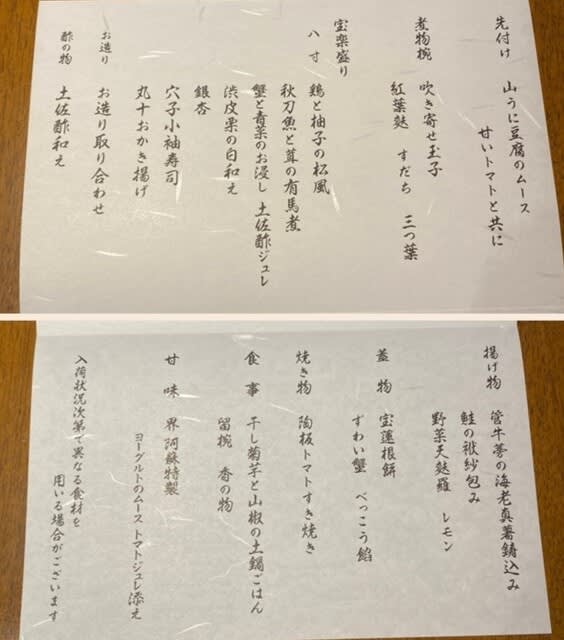

朝食の献立。「志摩の朝餉膳」というタイトルです。

(伊勢志摩の食材の名前がずらりと並んでいます。)

(伊勢志摩の食材の名前がずらりと並んでいます。)

隣の席を感じさせないゆったりしたテーブル配置。私たちは窓際に案内されました。

(壁一面が窓になっていて、座って横を向くとこの景色。)

(壁一面が窓になっていて、座って横を向くとこの景色。)

外の景色から店内に視線を移すと、他のお客さんをスクリーンするけれども全く仕切られ感のないガラスのパーテーションに気付きます。よく見ると、和歌が書かれています。

(目立ち過ぎないようにか、ガラスに白字でさりげなく。「伊勢」という朱印がアクセントで、ご当地由来の歌ということが分かります。)

(目立ち過ぎないようにか、ガラスに白字でさりげなく。「伊勢」という朱印がアクセントで、ご当地由来の歌ということが分かります。)

この歌、帰宅後調べてみると、「万葉集」の一首。「嗚呼見の浦に 舟乗りすらむ をとめらが 玉裳の裾に 潮満つらむか」。「嗚呼見の浦」は「あみの浦」と読み、今の鳥羽市の海岸で、持統天皇の伊勢行幸の時、飛鳥京に残った柿本人麻呂が旅先の人々の無事を祈って詠んだ一首だとか。

伊勢神宮があるので古来より歴史が堆積しているのは当然だと思いますが、少し離れたこの地も風光明媚なだけでなく「深掘りできそうな歴史がありそうだなぁ、、、」などとボーッと考えていると、料理が運ばれてきました。

■桶盛り彩々:伊勢志摩産鹿尾菜(ひじき)煮、真珠貝柱胡麻酢和え、伊勢どり野菜浸し、胡麻豆腐・いくら、山芋とろろ、焚合せ

(三重の素材を使った品々。桶の後ろに隠れてしまいましたが、「三点箱盛り」も来ました。伊勢志摩産ちりめんじゃこ煮、唐辛子味噌、梅干し。)

(三重の素材を使った品々。桶の後ろに隠れてしまいましたが、「三点箱盛り」も来ました。伊勢志摩産ちりめんじゃこ煮、唐辛子味噌、梅干し。)

■御飯:海の七草粥 ■焼魚:三重県産干物、出汁巻玉子添え ■伊勢海苔佃煮

(味噌汁はあおさ海苔。御飯は、白御飯、米澤もち麦御飯、白粥、海の七草粥、もずく粥、薬膳粥の中から選びます。焼魚の干物はカマスですが、まぁ肉厚なこと。妻は米澤もち麦ごはん。そちらには炙り用の箱に入った焼き海苔が付きます。)

(味噌汁はあおさ海苔。御飯は、白御飯、米澤もち麦御飯、白粥、海の七草粥、もずく粥、薬膳粥の中から選びます。焼魚の干物はカマスですが、まぁ肉厚なこと。妻は米澤もち麦ごはん。そちらには炙り用の箱に入った焼き海苔が付きます。)

シンプルだけど素材の良さと丁寧な仕事ぶりを楽しめる、いい朝食でした。この「浜木綿」、夕食を食べてみたくなる素晴らしい食事処でした。

さて、「館内ツアー」は9時集合ですので、まだ1時間ほどあります。昨日は雨だったので行かなかった「屋上庭園」に行ってみます。

(「浜木綿」は4階、「屋上庭園」は5階。このラウンジに出入口があります。ここも2016年のサミットでは使ったようです。)

(「浜木綿」は4階、「屋上庭園」は5階。このラウンジに出入口があります。ここも2016年のサミットでは使ったようです。)

2016年のG7サミットで各国首脳も訪れた「屋上庭園」。その時の記念写真が飾られています。

(この❝お立ち台❞はそのまま記念撮影スポットとして今も残されています。)

(この❝お立ち台❞はそのまま記念撮影スポットとして今も残されています。)

少し歩いて、ラウンジの方を振り返って見ると、この景色。

(既に屋上とは思えない景色です。)

(既に屋上とは思えない景色です。)

もっと小さい(短い)散策路と庭園だと思い込んでいましたが、意外なほど広くて、十分散策気分を味わえます。

(青空が出てきました。建物の凹型を利用して散策路を大きくカーブさせていて先が見えないこと、左には英虞湾の海の景色が❝下❞に広がること、奥の山々が借景になっていること、いろいろな視覚的効果か、開放的で清々しい気持ちになります。)

(青空が出てきました。建物の凹型を利用して散策路を大きくカーブさせていて先が見えないこと、左には英虞湾の海の景色が❝下❞に広がること、奥の山々が借景になっていること、いろいろな視覚的効果か、開放的で清々しい気持ちになります。)

そして、ありました!

(もちろん、ここに立って、妻と交代で記念撮影しておきました。(笑))

(もちろん、ここに立って、妻と交代で記念撮影しておきました。(笑))

❝お立ち台❞には、各国首脳の当日その瞬間の立ち位置と、実際の足型が刻まれています。

(中央が主催国日本の安倍(当時)首相の立ち位置でした。)

(中央が主催国日本の安倍(当時)首相の立ち位置でした。)

ここに立ってラウンジの方を見ると、この景色です。

(一番早い朝食時間の直後ということで、私たちで独り占めです。気持ちいい~。)

(一番早い朝食時間の直後ということで、私たちで独り占めです。気持ちいい~。)

この「屋上庭園」はおススメスポットだと思います。特に朝食後のプチ散策に最適です。

(モザイクかけてしまいましたが、私を撮ってもらいました。散策路と植え込み、ラウンジの建物、右に広がる英虞湾の景色、なかなかベスポジでした。(笑))

(モザイクかけてしまいましたが、私を撮ってもらいました。散策路と植え込み、ラウンジの建物、右に広がる英虞湾の景色、なかなかベスポジでした。(笑))

散策路を戻りながら、「ザ・クラシック」と「ザ・クラブ」を撮ってみました。

(9時からの「館内ツアー」は緑系の屋根の「クラブ」に集合です。)

(9時からの「館内ツアー」は緑系の屋根の「クラブ」に集合です。)

まだ時間がありますので、「屋上庭園」からロビーに降りて外へ。「ベイスイート」の外回りも散策してみました。

(この外壁の石材が素敵でした。妻と「家の外壁もこんな感じにできたらいいだろうなぁ。」などと妄想話を。)

(この外壁の石材が素敵でした。妻と「家の外壁もこんな感じにできたらいいだろうなぁ。」などと妄想話を。)

「クラシック」、「クラブ」から緩やかな坂を上って来るとこの「ベイスイート」の車寄せに至ります。そちらサイドの外からの景色です。

(明らかにホテルの人ではない黒服が結構な人数いました。どうやら、来年5月のG7広島サミットに合わせて開催されるG7国土交通大臣会合の会場がここらしく、本日この後、国交大臣が視察に来るので、お役人が前入りで動線確認などをしていたようです。)

(明らかにホテルの人ではない黒服が結構な人数いました。どうやら、来年5月のG7広島サミットに合わせて開催されるG7国土交通大臣会合の会場がここらしく、本日この後、国交大臣が視察に来るので、お役人が前入りで動線確認などをしていたようです。)

次は、ロビーを通過して、凹型の内側の方に出てみます。

(こっちの方が絵になるような気がします。)

(こっちの方が絵になるような気がします。)

予約サイトなどで「ベイスイート」のシンボル的な写真として掲載されている、このショットを自分でも撮ってみたかったのですが、スマホカメラの画角性能の限界か、どうやってもうまくいきませんでした。

(ネットより拝借。昨晩は雨が本降りでしたので、夜景はそもそも無理だったのですが。)

(ネットより拝借。昨晩は雨が本降りでしたので、夜景はそもそも無理だったのですが。)

さて、ちょうどいい時間になりました。「館内ツアー」の集合場所の「ザ・クラブ」までは歩ける距離ですが、ホテルの車で送ってもらいます。もちろん、アルファードクラスの車には私たちだけ。

(「志摩観光ホテル」がスタートした最初の宿泊棟。現在は歴史的建築の保存と資料館的な位置付けとして開放されています。)

(「志摩観光ホテル」がスタートした最初の宿泊棟。現在は歴史的建築の保存と資料館的な位置付けとして開放されています。)

ここで「志摩観光ホテル」の歴史を。後程聞いた「館内ツアー」の説明より。

・賢島は、昭和初期、真珠養殖の資材基地の役割を担っていた。養殖場のある鳥羽の神明村から歩いて渡ることができたことから、❝徒歩で越えられる島❞=「徒越島」(かちこえじま)と呼ばれ、その後それがなまって「かしこじま(賢島)」になった。(諸説あり。)

・その後、(御木本幸吉氏が球体の真珠の人工養殖に成功したことで)真珠を買い付けるバイヤーが数多く訪れるようになり、それに目を付けた創業者がホテルを建てたことが「志摩観光ホテル」の始まりであり、その建物が「ザ・クラブ」。

・設計は、昭和を代表する建築家村野藤吾氏に依頼された。しかし、当時は戦後の物資に乏しい時代で建築資材にも事欠いたことから、村野氏はかつて自分が手がけた三重県鈴鹿の「海軍工廠高等官集会所」(とても快適な宿泊施設だった)の柱や梁を移築して「ザ・クラブ」を建築した。

昭和天皇をはじめ皇族の方々、海外の要人も数多く訪れることから、2階へ続く階段は歩きやすい低い段差になっています。

(階段の手すりは当時の物そのまま。「館内ツアー」の集合場所が2階なので、この階段を上りましたが、確かに歩きやすかったですし、自然とゆっくりゆったりと歩くような感覚になります。)

(階段の手すりは当時の物そのまま。「館内ツアー」の集合場所が2階なので、この階段を上りましたが、確かに歩きやすかったですし、自然とゆっくりゆったりと歩くような感覚になります。)

2階、階段を上った所からの景色。

(この柱や梁は移築された当時の資材そのまま。日本の古民家の雰囲気もありながら、洗練されたものを感じる絶妙の趣きがあります。ちなみに、脚立や一眼レフを持った人たちが複数見えるのは、国交大臣視察の取材メディア。)

(この柱や梁は移築された当時の資材そのまま。日本の古民家の雰囲気もありながら、洗練されたものを感じる絶妙の趣きがあります。ちなみに、脚立や一眼レフを持った人たちが複数見えるのは、国交大臣視察の取材メディア。)

ここが「館内ツアー」の集合場所にして、2016年のG7サミットの様子を紹介するパネル等展示コーナーです。

(サミットギャラリー。)

(サミットギャラリー。)

各国首脳のサインプレート。

(G7だけど9人なのは、EUの議長と委員長が入っているので。)

(G7だけど9人なのは、EUの議長と委員長が入っているので。)

安倍さんのプレートを撮っておきました。

(合掌。)

(合掌。)

和三盆の落雁。確か、各国首脳にお土産で渡されたか、ワーキングティータイムに出されたか。

(「ベイスイート」のショップで4つ入りを売っていましたが、買おうと思わない値段でした。(笑))

(「ベイスイート」のショップで4つ入りを売っていましたが、買おうと思わない値段でした。(笑))

そんなこんなでサミット関係の展示物を見ていると9時となりました。「館内ツアー」のスタートです。まずは、先に書いてしまいましたが、賢島の開発や「志摩観光ホテル」の始まりなど歴史の説明を聞きます。そして、話は2016年のG7サミットの時の説明へ。

(サミットギャラリー前で説明を聞きます。右のクラシックな時計は、「近鉄 標準時計」で、その昔、近鉄電車の標準時を刻んでいた重要な時計。スイス製。)

(サミットギャラリー前で説明を聞きます。右のクラシックな時計は、「近鉄 標準時計」で、その昔、近鉄電車の標準時を刻んでいた重要な時計。スイス製。)

奥に見える、サミットのワーキングランチで使った円卓へ移動。

(円卓は尾鷲のヒノキ材、椅子の張地は伊勢木綿、椅子の背の張地の縁取りステッチは伊賀組紐。あらゆるところに三重県のものが使われています。)

(円卓は尾鷲のヒノキ材、椅子の張地は伊勢木綿、椅子の背の張地の縁取りステッチは伊賀組紐。あらゆるところに三重県のものが使われています。)

ここでサミット以外のことで説明のあったこと。

・作家の山崎豊子さんはこの「ザ・クラブ」で「華麗なる一族」を執筆した。特に、冒頭の夕陽の情景を書くために、何日も夕陽を見続け、ついに最初の一文を書くことができた時の感動はその後も語り続けていた。(滞在時執筆に使っていた机が、写真奥の障子窓の前に置かれている机。)

・「華麗なる一族」が1970年代に初めてドラマ化された際、当時の有名俳優が一堂に集まってここでロケをやったことから、平成のドラマ化の時もロケ地として検討されるも、主演の木村拓哉はじめ出演陣のスケジュールが全く合わず、結局誰一人ロケに来なかった。なのに、お客様から「キムタクが泊まった部屋はどこ?」という電話をたくさんいただいた。

「ザ・クラブ」での説明が終わると、1階に降りて「ザ・クラシック」へ移動。

(写真奥に屋根が見えるのが、今いた「クラブ」。「クラブ」と「クラシック」は道路を挟んで向かい合っています。2階に渡り廊下もあり。)

(写真奥に屋根が見えるのが、今いた「クラブ」。「クラブ」と「クラシック」は道路を挟んで向かい合っています。2階に渡り廊下もあり。)

こちらが「ザ・クラシック」のロビー。(「クラシック」は全114室。「ベイスイート」は50室(全室スイート)。)

(「ベイスイート」とはまた趣きが違いますが、落ち着いた雰囲気、私にも分かるセンスの良さは共通しています。)

(「ベイスイート」とはまた趣きが違いますが、落ち着いた雰囲気、私にも分かるセンスの良さは共通しています。)

ロビーからレストランへ続く広々とした空間の壁にあるこのオブジェ、タイトルは「リアスの風」。

(3色のパーツが複雑に組まれています。ゴールドは海に陽の光が反射するキラキラを、茶色は島々の樹々を、緑色は上空から見た「ザ・クラブ」の屋根の色を表わしているそうです。説明されないと絶対分かりません。(笑))

(3色のパーツが複雑に組まれています。ゴールドは海に陽の光が反射するキラキラを、茶色は島々の樹々を、緑色は上空から見た「ザ・クラブ」の屋根の色を表わしているそうです。説明されないと絶対分かりません。(笑))

「リアスの風」の前を通って、「クラシック」のレストラン「ラ・メール ザ クラシック」へ。

(全面ガラスにレースのドレープカーテンが素敵です。)

(全面ガラスにレースのドレープカーテンが素敵です。)

2016年のG7サミットのワーキングディナーのテーブルセッティングが飾られています。

(このテーブルの向こう、大きな柱の2スパン先では、お客さんが朝食を楽しんでいます。ちなみに、このテーブルセッティングでは、座って記念撮影も自由です。)

(このテーブルの向こう、大きな柱の2スパン先では、お客さんが朝食を楽しんでいます。ちなみに、このテーブルセッティングでは、座って記念撮影も自由です。)

座る勇気はなかったので、記念にセッティングをアップで撮っておきました。

(SHのイニシャルは「志摩観光ホテル」だと思いますが、この素敵なプレートはどこの製品だろう、、、触るのは禁止かな。)

(SHのイニシャルは「志摩観光ホテル」だと思いますが、この素敵なプレートはどこの製品だろう、、、触るのは禁止かな。)

ここの天井が特徴的とのこと。ちょっと説明が聞き取れなかったのですが、天井の木材は❝裏面❞を使っているとか。

(確かに板ごとの色がマチマチですが、それがまた味になっています。「夕陽が差し込むと美しく見える」みたいなことを言っていたような、、、。)

(確かに板ごとの色がマチマチですが、それがまた味になっています。「夕陽が差し込むと美しく見える」みたいなことを言っていたような、、、。)

ここで説明のあったことで覚えていることはこんな感じです。

・なぜサミット首脳会議の会場が賢島になったか。ここは❝入口❞が限られていて守りやすい(警護しやすい)地形であること。セキュリティレベルは各国により水準があり、最も厳しいレベルを採る米国は「ザ・クラシック」の屋上にスナイパーを配置していたとか。

・「志摩観光ホテル」の5代目の総料理長、高橋シェフは独学で料理を学び、29歳で総料理長に抜擢された。提供する料理も一変させ、反対意見のある中、それまでのコースの数倍の高い料理を提供する方針を打ち出し、これがお客様の評判を呼び、料理が中心のホテルとして発展していく出発点となった。今も当ホテルの名物となっている「海の幸フランス料理」の創作者。ちなみに、そのレシピが難しすぎて当時の料理人の半分が辞めていった。

・現在の樋口宏江総料理長は7代目。

ここにはひときわ目をひく大きな絵画がかかっています。藤田嗣治さんの「野あそび」。

(系列の「シェラトン都ホテル」から、新装の際「ホテルのコンセプトに合わない」ため「ザ・クラシック」に移設されたもの。)

(系列の「シェラトン都ホテル」から、新装の際「ホテルのコンセプトに合わない」ため「ザ・クラシック」に移設されたもの。)

この「野あそび」の説明をほぼ最後に、約30分の「館内ツアー」は終了です。「志摩観光ホテル」の歴史、「ザ・クラブ」、「ザ・クラシック」の見所などを分かりやすく、楽しく説明していただけますので、とても印象に残ります。初めての宿泊なら「館内ツアー」はおススメです。

さて、「ベイスイート」への帰りは歩くことにします。(笑) 「クラブ」の全景を記念に写メ。

(不思議な雰囲気を持つ建物です。コルビジェ建築とは全然違うものですが、なぜか同じような美しさを感じます。)

(不思議な雰囲気を持つ建物です。コルビジェ建築とは全然違うものですが、なぜか同じような美しさを感じます。)

「志摩観光ホテル」のエリアマップ。歩いてみると位置関係が更によく分かります。

(このマップがあるのは、ここからが「ベイスイート」のエリアという感じの地点。)

(このマップがあるのは、ここからが「ベイスイート」のエリアという感じの地点。)

振り返って見ると、「ザ・クラシック」と「ザ・クラブ」が見えます。

(全く歩ける距離ですね。(笑))

(全く歩ける距離ですね。(笑))

時刻は10時前というところです。「ベイスイート」の部屋に戻って来ました。12時チェックアウトですので、バスタブにお湯をはって、英虞湾を見ながら最後のバスタイム。残りの時間を100㎡を超える部屋でゆっくりと過ごします。

チェックアウトしました。チェックアウト後の過ごし方としては、①賢島駅に戻って英虞湾クルーズ、②「ベイスイート」ではチェックアウト後もラウンジを使うことができるので、ここで過ごす、の2択です。で、妻がまさかの「卓球をやりたい」。

(ロビーのサイネージがいろいろな情報を流しています。何と、「ザ・クラブ」1階に卓球ルームがあるようです。しかも、「プロ選手モデルのラケットからお好きなものをお選びいただけます。」という刺激的なフレーズ。(笑))

(ロビーのサイネージがいろいろな情報を流しています。何と、「ザ・クラブ」1階に卓球ルームがあるようです。しかも、「プロ選手モデルのラケットからお好きなものをお選びいただけます。」という刺激的なフレーズ。(笑))

チェックアウトの時にフロントに訊いてみると、空いていたので「卓球ルーム」を即予約。すぐにプレーできるようですので、受付となる「ザ・クラシック」のフロントへ。(車で送ってもらいました。(笑))

「クラシック」のロビーのソファに座っての受付は、まずはラケットを選ぶところから。「プロ選手モデル」のラケットのメニューを見せてもらいます。

(さすが「志摩観光ホテル」です。素人が使ってもいいのかというモデルが並んでいます。どれを選んでいいのか全く分からないので、私は「伊藤美誠モデル」、妻は「石川佳純モデル」にしました。)

(さすが「志摩観光ホテル」です。素人が使ってもいいのかというモデルが並んでいます。どれを選んでいいのか全く分からないので、私は「伊藤美誠モデル」、妻は「石川佳純モデル」にしました。)

ラケット選びが終わったら、「卓球ルーム」がある「ザ・クラブ」へホテルの方が案内してくれます。

(まさか戻って来るとは。どうやら妻は近いうちに卓球で友人と勝負する機会があるらしく、その練習をしたいとか。)

(まさか戻って来るとは。どうやら妻は近いうちに卓球で友人と勝負する機会があるらしく、その練習をしたいとか。)

それにしても「ザ・クラブ」のどこに「卓球ルーム」があるのかと思っていたら、1階のここでした。

(右のドアの向こうが「卓球ルーム」。案内してくれたホテルの方に聞くと、「今年のGWにこのアクティビティ(卓球)を始めました。」とのこと。ここに来てまでやる人がいるのか聞いてみたら、「それが結構人気のアクティビティなんですよ。」とのこと。へぇ~。(笑))

(右のドアの向こうが「卓球ルーム」。案内してくれたホテルの方に聞くと、「今年のGWにこのアクティビティ(卓球)を始めました。」とのこと。ここに来てまでやる人がいるのか聞いてみたら、「それが結構人気のアクティビティなんですよ。」とのこと。へぇ~。(笑))

さぁ、ラケットを出して勝負です。

(プロ仕様ですが使いやすい。❝本物❞のラケットのためか、妻も私も時々鋭い打球を放つことができました。)

(プロ仕様ですが使いやすい。❝本物❞のラケットのためか、妻も私も時々鋭い打球を放つことができました。)

1時間弱のマジ卓球。若干汗ばんだので、「今こそ風呂に入りたい。」と思いましたが、さすがにそれは無理。道具を「ザ・クラシック」のフロントに返却して、ぶらぶらと「ベイスイート」に歩いて戻りました。

(チェックアウト後も滞在し続けられるのは嬉しいですね。もちろん、荷物はフロントで預かってくれます。)

(チェックアウト後も滞在し続けられるのは嬉しいですね。もちろん、荷物はフロントで預かってくれます。)

5階のラウンジに行ってゆっくりします。

(スポーツの後の一杯、たまりません。(笑))

(スポーツの後の一杯、たまりません。(笑))

もっと人がいるかと思いましたが、私たちの他は1組だけ。静かなラウンジでゆっくりさせてもらいました。お天気の方は相変わらずスッキリはしませんが、いい景色です。

(この後、日が差してきてまぶしくなり、窓際から内側の席に移動。)

(この後、日が差してきてまぶしくなり、窓際から内側の席に移動。)

ラウンジでは無音でホテルの紹介ビデオをエンドレスで流しています。今朝の「館内ツアー」で知った、山崎豊子さんの「華麗なる一族」の冒頭の一文と、賢島の夕陽のシーン。

(「陽が傾き、潮が満ちはじめると、志摩半島の英虞湾に華麗な黄昏が訪れる。」 再訪してこの夕陽を見てみたいものです。)

(「陽が傾き、潮が満ちはじめると、志摩半島の英虞湾に華麗な黄昏が訪れる。」 再訪してこの夕陽を見てみたいものです。)

ラウンジは2時間弱いたでしょうか。チェックアウト後の過ごし方①案の英虞湾クルーズの船が見えました。

(「賢島エスパーニャクルーズ」の船。意外と、乗るよりもこうやって眺めている方がいいのかも。)

(「賢島エスパーニャクルーズ」の船。意外と、乗るよりもこうやって眺めている方がいいのかも。)

ここまでずっとノンアルコールのドリンクを飲んでいたのですが、最後の一杯はこれにしました。

(「今月の地酒」、何と魅力的な響きか。(笑) 「三重の寒梅」の純米吟醸。てっきりこのプレート前の黒いレバーを押せば出るのかと思ったら、水でした。(笑))

(「今月の地酒」、何と魅力的な響きか。(笑) 「三重の寒梅」の純米吟醸。てっきりこのプレート前の黒いレバーを押せば出るのかと思ったら、水でした。(笑))

気を取り直して、ワインクーラーに入っている「三重の寒梅」の瓶から少々注ぎます。

(最後の最後にこらえきれず、日本酒を。肴がほしいところですが、乾きものでがまんです。)

(最後の最後にこらえきれず、日本酒を。肴がほしいところですが、乾きものでがまんです。)

時刻は15時前。そろそろ出発の時間です。預けていた荷物を受け取って、賢島駅へ。2日間の滞在で何人のホテルの人と会ったか分かりませんが、素晴らしいホスピタリティでした。夫婦で再訪を誓って、「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」を後にしました。

、、、「志摩観光ホテル ザ ベイスイート」一泊旅行④(完)〔近鉄特急「しまかぜ」乗車[復路]編〕へ続く。

(前日夜入り。前回1月の冒頭の絵面と同じ。(笑))

(前日夜入り。前回1月の冒頭の絵面と同じ。(笑)) (前泊の部屋にて。前日の昼食用・夕食用の2食分で1430円。)

(前泊の部屋にて。前日の昼食用・夕食用の2食分で1430円。) (器に移してレンジでチンですが、器を1個しか持参していなかったので、大根のそぼろ煮のみレンチン。)

(器に移してレンジでチンですが、器を1個しか持参していなかったので、大根のそぼろ煮のみレンチン。) (前回は焼きカレーにしましたが、今回は3つの中からチキンドリアを。)

(前回は焼きカレーにしましたが、今回は3つの中からチキンドリアを。) (美味しいので、そりゃレシピを欲しくなる人もいますよね。(笑))

(美味しいので、そりゃレシピを欲しくなる人もいますよね。(笑)) (小倉駅前の「祇園太鼓」像。)

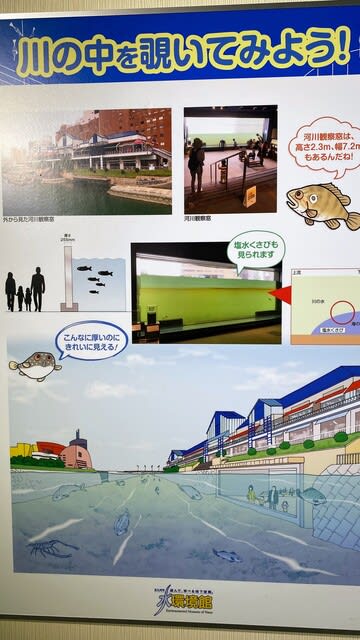

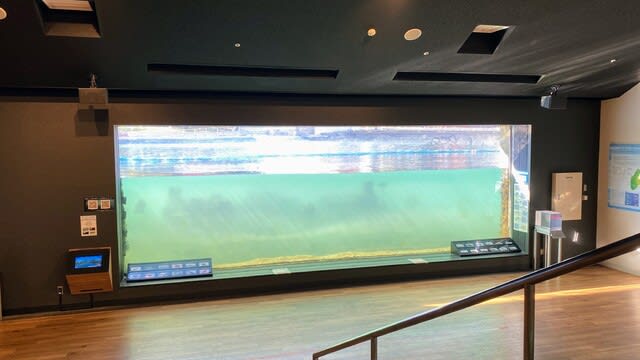

(小倉駅前の「祇園太鼓」像。) (対岸から見た「北九州市水環境館」の入っている建物「紫江'S」(しこうず)。)

(対岸から見た「北九州市水環境館」の入っている建物「紫江'S」(しこうず)。) (「常盤橋」(木の橋)は長崎街道の橋。欄干には「むらさきがわ」の銘。)

(「常盤橋」(木の橋)は長崎街道の橋。欄干には「むらさきがわ」の銘。) (見逃しそうな入口。)

(見逃しそうな入口。) (訪れる人もほとんどいない、ひっそりとした雰囲気。)

(訪れる人もほとんどいない、ひっそりとした雰囲気。) (小ぢんまりとした施設ですが、お目当てのコーナーが、、、。)

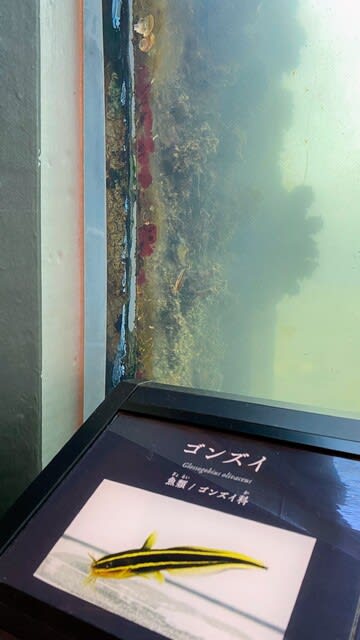

(小ぢんまりとした施設ですが、お目当てのコーナーが、、、。) (珍しい生き物ではなく、紫川に実際に住んでいる生き物たち。)

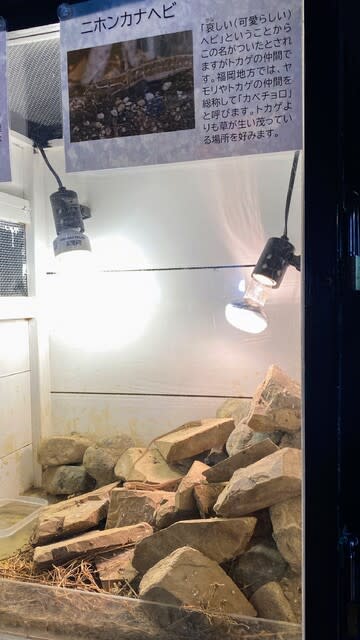

(珍しい生き物ではなく、紫川に実際に住んでいる生き物たち。) (名前はヘビだけど実はトカゲの仲間、DSさんちのペットにもなっている、かわいいニホンカナヘビ。)

(名前はヘビだけど実はトカゲの仲間、DSさんちのペットにもなっている、かわいいニホンカナヘビ。) (甲羅サイズで40cmはあるかと。)

(甲羅サイズで40cmはあるかと。) (このパネルの横には、、、。)

(このパネルの横には、、、。) (厚さ25cm級のアクリル板。時々係の方が紫川に潜って窓の拭き掃除をするそうです。)

(厚さ25cm級のアクリル板。時々係の方が紫川に潜って窓の拭き掃除をするそうです。) (川の中のゴンズイ、小さ過ぎて写真では分かりませんね。(笑))

(川の中のゴンズイ、小さ過ぎて写真では分かりませんね。(笑)) (パネルの該当部分をアップで写メ。)

(パネルの該当部分をアップで写メ。) (この絵で描かれたサーフボードに乗って写メすると、本当に波に乗っているような写真を撮ることができます。近くに家族連れがいましたが、「撮ってください」と頼む勇気はなくて。(笑))

(この絵で描かれたサーフボードに乗って写メすると、本当に波に乗っているような写真を撮ることができます。近くに家族連れがいましたが、「撮ってください」と頼む勇気はなくて。(笑)) (「KOKURA」のオブジェが目立つのは「鴎外橋」(水鳥の橋)。)

(「KOKURA」のオブジェが目立つのは「鴎外橋」(水鳥の橋)。) (この像、「宇宙七曜星の精」と言うそうです。通称「マカロニ星人」、「ペンネ人形」、「ちくわ頭」と呼ばれているとか。(笑))

(この像、「宇宙七曜星の精」と言うそうです。通称「マカロニ星人」、「ペンネ人形」、「ちくわ頭」と呼ばれているとか。(笑)) (紅葉が見れるといいなという期待あり。)

(紅葉が見れるといいなという期待あり。) (やや紅葉した樹々の間から、書院(右)と天守閣(左)が見えます。)

(やや紅葉した樹々の間から、書院(右)と天守閣(左)が見えます。) (東京や大阪と違って、小倉の日差しはまだまだ暑い。完全に服装選びを間違えました。セーターを脱ぐためにベンチで休憩。三毛猫かな、日向ぼっこ中。)

(東京や大阪と違って、小倉の日差しはまだまだ暑い。完全に服装選びを間違えました。セーターを脱ぐためにベンチで休憩。三毛猫かな、日向ぼっこ中。) (角度を変えたり立ち位置を変えたりしてもモザイク状にしか映りません。)

(角度を変えたり立ち位置を変えたりしてもモザイク状にしか映りません。) (なかなか見事に映っています。)

(なかなか見事に映っています。) (ドックの午後メニューの眼圧検査のための目薬の効果がまだ消えず、とにかくまぶしくて実はちゃんと撮れているのか見えていません。)

(ドックの午後メニューの眼圧検査のための目薬の効果がまだ消えず、とにかくまぶしくて実はちゃんと撮れているのか見えていません。) (七五三ですね。ここも樹々が色づいているような。)

(七五三ですね。ここも樹々が色づいているような。) (なぜフクロウなのか、ちょっと分からず。知恵のシンボルと言われるからかな。)

(なぜフクロウなのか、ちょっと分からず。知恵のシンボルと言われるからかな。) (女の子が千歳飴の袋を持ってポーズ。(笑) かわいかったです。)

(女の子が千歳飴の袋を持ってポーズ。(笑) かわいかったです。) (ネットでも評判上々の挿み紙もいただきました。)

(ネットでも評判上々の挿み紙もいただきました。) (あまりに暑いので冷たいものでも飲みたかったのですが、茶店の中は若い女性ばかりで入りづらくスルー。)

(あまりに暑いので冷たいものでも飲みたかったのですが、茶店の中は若い女性ばかりで入りづらくスルー。) (天守閣にはリニューアルオープンの時に登ったので、今回は外から見るだけ。)

(天守閣にはリニューアルオープンの時に登ったので、今回は外から見るだけ。) (ちょっと武蔵の力感が足りないような、、、。(笑))

(ちょっと武蔵の力感が足りないような、、、。(笑)) (木の幹が地層に埋もれて化石したもの。響灘の海底から引き揚げられた、約4000万年前のものだそうです。樹の種類は分からないとか。戸畑区の「夜宮の大珪化木」が国の天然記念物に指定されていることから、こちらも貴重なものだと思います。)

(木の幹が地層に埋もれて化石したもの。響灘の海底から引き揚げられた、約4000万年前のものだそうです。樹の種類は分からないとか。戸畑区の「夜宮の大珪化木」が国の天然記念物に指定されていることから、こちらも貴重なものだと思います。) (天守閣遠景。いい天気です。)

(天守閣遠景。いい天気です。) (昔ながらの商店街、何か面白いものに出会わないか、ちょっとワクワクします。)

(昔ながらの商店街、何か面白いものに出会わないか、ちょっとワクワクします。) (Googleマップの道案内は終了させます。)

(Googleマップの道案内は終了させます。) (16時台だったので、もう閉店している店もありました。印象としては、元気に営業がんばってますという感じでした。応援したいですね。)

(16時台だったので、もう閉店している店もありました。印象としては、元気に営業がんばってますという感じでした。応援したいですね。) (「森山珈琲」。店構えが「この店、コーヒーが美味しいよ」って言ってる雰囲気です。)

(「森山珈琲」。店構えが「この店、コーヒーが美味しいよ」って言ってる雰囲気です。) (珈琲店のカフェラテ。しっかりコーヒーの美味しさを感じることができる逸品でした。袋はサービスのビスケット。)

(珈琲店のカフェラテ。しっかりコーヒーの美味しさを感じることができる逸品でした。袋はサービスのビスケット。)

(送迎の高級外車が何台か到着していましたが、いずれも海外の方でしたね。)

(送迎の高級外車が何台か到着していましたが、いずれも海外の方でしたね。) (しまかぜ、しまかぜ、ビスタカーの順で並んでいます。)

(しまかぜ、しまかぜ、ビスタカーの順で並んでいます。) (駅の窓から。こちら側は駅よりも1階分下がるようです。この通りを真っすぐ進めば徒歩数分でクルーズ船乗り場です。)

(駅の窓から。こちら側は駅よりも1階分下がるようです。この通りを真っすぐ進めば徒歩数分でクルーズ船乗り場です。) (案内板が小さくて見えませんが、右(3番ホーム):名古屋行き、左(4番ホーム):大阪行き。)

(案内板が小さくて見えませんが、右(3番ホーム):名古屋行き、左(4番ホーム):大阪行き。) (先頭車両は「展望車両」で、ドアを入るとすぐに上り階段があって、他の車両よりも床面が72cm高い「ハイデッカー構造」になっています。私は普通車両です。(笑))

(先頭車両は「展望車両」で、ドアを入るとすぐに上り階段があって、他の車両よりも床面が72cm高い「ハイデッカー構造」になっています。私は普通車両です。(笑)) (なるほど、こういう景色ですか。❝全面ガラス張り❞で、まるで運転手になったような気分ですね。)

(なるほど、こういう景色ですか。❝全面ガラス張り❞で、まるで運転手になったような気分ですね。) (先頭車両は真っ先に予約が埋まっていく人気車両。)

(先頭車両は真っ先に予約が埋まっていく人気車両。) (3~4人用。グループ旅行で飲みながらとか、楽しそう。)

(3~4人用。グループ旅行で飲みながらとか、楽しそう。) (同じく3~4人用。靴を脱ぐ以外は❝和❞感はそれほどないような。(笑))

(同じく3~4人用。靴を脱ぐ以外は❝和❞感はそれほどないような。(笑)) (ペットボトルの水は、「ベイスイート」から持参。)

(ペットボトルの水は、「ベイスイート」から持参。) (往復で2枚貯まりました。本のしおりとして利用かな。)

(往復で2枚貯まりました。本のしおりとして利用かな。) (こういう感じなのですね。御飯のマスが4つ、あとはおかず。食事としてはもちろんですが、お酒の肴としてもイケそうです。)

(こういう感じなのですね。御飯のマスが4つ、あとはおかず。食事としてはもちろんですが、お酒の肴としてもイケそうです。) (いい旅でした。)

(いい旅でした。) (日没間際ということでブレ気味ですが、特急「伊勢志摩ライナー」でした。)

(日没間際ということでブレ気味ですが、特急「伊勢志摩ライナー」でした。) (テラスより。厚い雲の間から少し青空が見えます。)

(テラスより。厚い雲の間から少し青空が見えます。) (散策してみたいので晴れますように。)

(散策してみたいので晴れますように。) (部屋もゆったりしていますが、食事処も広々と贅沢に空間を使った作りになっていて、気持ちいいですね。)

(部屋もゆったりしていますが、食事処も広々と贅沢に空間を使った作りになっていて、気持ちいいですね。) (伊勢志摩の食材の名前がずらりと並んでいます。)

(伊勢志摩の食材の名前がずらりと並んでいます。) (壁一面が窓になっていて、座って横を向くとこの景色。)

(壁一面が窓になっていて、座って横を向くとこの景色。) (目立ち過ぎないようにか、ガラスに白字でさりげなく。「伊勢」という朱印がアクセントで、ご当地由来の歌ということが分かります。)

(目立ち過ぎないようにか、ガラスに白字でさりげなく。「伊勢」という朱印がアクセントで、ご当地由来の歌ということが分かります。) (三重の素材を使った品々。桶の後ろに隠れてしまいましたが、「三点箱盛り」も来ました。伊勢志摩産ちりめんじゃこ煮、唐辛子味噌、梅干し。)

(三重の素材を使った品々。桶の後ろに隠れてしまいましたが、「三点箱盛り」も来ました。伊勢志摩産ちりめんじゃこ煮、唐辛子味噌、梅干し。) (味噌汁はあおさ海苔。御飯は、白御飯、米澤もち麦御飯、白粥、海の七草粥、もずく粥、薬膳粥の中から選びます。焼魚の干物はカマスですが、まぁ肉厚なこと。妻は米澤もち麦ごはん。そちらには炙り用の箱に入った焼き海苔が付きます。)

(味噌汁はあおさ海苔。御飯は、白御飯、米澤もち麦御飯、白粥、海の七草粥、もずく粥、薬膳粥の中から選びます。焼魚の干物はカマスですが、まぁ肉厚なこと。妻は米澤もち麦ごはん。そちらには炙り用の箱に入った焼き海苔が付きます。) (「浜木綿」は4階、「屋上庭園」は5階。このラウンジに出入口があります。ここも2016年のサミットでは使ったようです。)

(「浜木綿」は4階、「屋上庭園」は5階。このラウンジに出入口があります。ここも2016年のサミットでは使ったようです。) (この❝お立ち台❞はそのまま記念撮影スポットとして今も残されています。)

(この❝お立ち台❞はそのまま記念撮影スポットとして今も残されています。) (既に屋上とは思えない景色です。)

(既に屋上とは思えない景色です。) (青空が出てきました。建物の凹型を利用して散策路を大きくカーブさせていて先が見えないこと、左には英虞湾の海の景色が❝下❞に広がること、奥の山々が借景になっていること、いろいろな視覚的効果か、開放的で清々しい気持ちになります。)

(青空が出てきました。建物の凹型を利用して散策路を大きくカーブさせていて先が見えないこと、左には英虞湾の海の景色が❝下❞に広がること、奥の山々が借景になっていること、いろいろな視覚的効果か、開放的で清々しい気持ちになります。) (もちろん、ここに立って、妻と交代で記念撮影しておきました。(笑))

(もちろん、ここに立って、妻と交代で記念撮影しておきました。(笑)) (中央が主催国日本の安倍(当時)首相の立ち位置でした。)

(中央が主催国日本の安倍(当時)首相の立ち位置でした。) (一番早い朝食時間の直後ということで、私たちで独り占めです。気持ちいい~。)

(一番早い朝食時間の直後ということで、私たちで独り占めです。気持ちいい~。) (モザイクかけてしまいましたが、私を撮ってもらいました。散策路と植え込み、ラウンジの建物、右に広がる英虞湾の景色、なかなかベスポジでした。(笑))

(モザイクかけてしまいましたが、私を撮ってもらいました。散策路と植え込み、ラウンジの建物、右に広がる英虞湾の景色、なかなかベスポジでした。(笑)) (9時からの「館内ツアー」は緑系の屋根の「クラブ」に集合です。)

(9時からの「館内ツアー」は緑系の屋根の「クラブ」に集合です。) (この外壁の石材が素敵でした。妻と「家の外壁もこんな感じにできたらいいだろうなぁ。」などと妄想話を。)

(この外壁の石材が素敵でした。妻と「家の外壁もこんな感じにできたらいいだろうなぁ。」などと妄想話を。) (明らかにホテルの人ではない黒服が結構な人数いました。どうやら、来年5月のG7広島サミットに合わせて開催されるG7国土交通大臣会合の会場がここらしく、本日この後、国交大臣が視察に来るので、お役人が前入りで動線確認などをしていたようです。)

(明らかにホテルの人ではない黒服が結構な人数いました。どうやら、来年5月のG7広島サミットに合わせて開催されるG7国土交通大臣会合の会場がここらしく、本日この後、国交大臣が視察に来るので、お役人が前入りで動線確認などをしていたようです。) (こっちの方が絵になるような気がします。)

(こっちの方が絵になるような気がします。) (ネットより拝借。昨晩は雨が本降りでしたので、夜景はそもそも無理だったのですが。)

(ネットより拝借。昨晩は雨が本降りでしたので、夜景はそもそも無理だったのですが。) (「志摩観光ホテル」がスタートした最初の宿泊棟。現在は歴史的建築の保存と資料館的な位置付けとして開放されています。)

(「志摩観光ホテル」がスタートした最初の宿泊棟。現在は歴史的建築の保存と資料館的な位置付けとして開放されています。) (階段の手すりは当時の物そのまま。「館内ツアー」の集合場所が2階なので、この階段を上りましたが、確かに歩きやすかったですし、自然とゆっくりゆったりと歩くような感覚になります。)

(階段の手すりは当時の物そのまま。「館内ツアー」の集合場所が2階なので、この階段を上りましたが、確かに歩きやすかったですし、自然とゆっくりゆったりと歩くような感覚になります。) (この柱や梁は移築された当時の資材そのまま。日本の古民家の雰囲気もありながら、洗練されたものを感じる絶妙の趣きがあります。ちなみに、脚立や一眼レフを持った人たちが複数見えるのは、国交大臣視察の取材メディア。)

(この柱や梁は移築された当時の資材そのまま。日本の古民家の雰囲気もありながら、洗練されたものを感じる絶妙の趣きがあります。ちなみに、脚立や一眼レフを持った人たちが複数見えるのは、国交大臣視察の取材メディア。) (サミットギャラリー。)

(サミットギャラリー。) (G7だけど9人なのは、EUの議長と委員長が入っているので。)

(G7だけど9人なのは、EUの議長と委員長が入っているので。) (合掌。)

(合掌。) (「ベイスイート」のショップで4つ入りを売っていましたが、買おうと思わない値段でした。(笑))

(「ベイスイート」のショップで4つ入りを売っていましたが、買おうと思わない値段でした。(笑)) (サミットギャラリー前で説明を聞きます。右のクラシックな時計は、「近鉄 標準時計」で、その昔、近鉄電車の標準時を刻んでいた重要な時計。スイス製。)

(サミットギャラリー前で説明を聞きます。右のクラシックな時計は、「近鉄 標準時計」で、その昔、近鉄電車の標準時を刻んでいた重要な時計。スイス製。) (円卓は尾鷲のヒノキ材、椅子の張地は伊勢木綿、椅子の背の張地の縁取りステッチは伊賀組紐。あらゆるところに三重県のものが使われています。)

(円卓は尾鷲のヒノキ材、椅子の張地は伊勢木綿、椅子の背の張地の縁取りステッチは伊賀組紐。あらゆるところに三重県のものが使われています。) (写真奥に屋根が見えるのが、今いた「クラブ」。「クラブ」と「クラシック」は道路を挟んで向かい合っています。2階に渡り廊下もあり。)

(写真奥に屋根が見えるのが、今いた「クラブ」。「クラブ」と「クラシック」は道路を挟んで向かい合っています。2階に渡り廊下もあり。) (「ベイスイート」とはまた趣きが違いますが、落ち着いた雰囲気、私にも分かるセンスの良さは共通しています。)

(「ベイスイート」とはまた趣きが違いますが、落ち着いた雰囲気、私にも分かるセンスの良さは共通しています。) (3色のパーツが複雑に組まれています。ゴールドは海に陽の光が反射するキラキラを、茶色は島々の樹々を、緑色は上空から見た「ザ・クラブ」の屋根の色を表わしているそうです。説明されないと絶対分かりません。(笑))

(3色のパーツが複雑に組まれています。ゴールドは海に陽の光が反射するキラキラを、茶色は島々の樹々を、緑色は上空から見た「ザ・クラブ」の屋根の色を表わしているそうです。説明されないと絶対分かりません。(笑)) (全面ガラスにレースのドレープカーテンが素敵です。)

(全面ガラスにレースのドレープカーテンが素敵です。) (このテーブルの向こう、大きな柱の2スパン先では、お客さんが朝食を楽しんでいます。ちなみに、このテーブルセッティングでは、座って記念撮影も自由です。)

(このテーブルの向こう、大きな柱の2スパン先では、お客さんが朝食を楽しんでいます。ちなみに、このテーブルセッティングでは、座って記念撮影も自由です。) (SHのイニシャルは「志摩観光ホテル」だと思いますが、この素敵なプレートはどこの製品だろう、、、触るのは禁止かな。)

(SHのイニシャルは「志摩観光ホテル」だと思いますが、この素敵なプレートはどこの製品だろう、、、触るのは禁止かな。) (確かに板ごとの色がマチマチですが、それがまた味になっています。「夕陽が差し込むと美しく見える」みたいなことを言っていたような、、、。)

(確かに板ごとの色がマチマチですが、それがまた味になっています。「夕陽が差し込むと美しく見える」みたいなことを言っていたような、、、。) (系列の「シェラトン都ホテル」から、新装の際「ホテルのコンセプトに合わない」ため「ザ・クラシック」に移設されたもの。)

(系列の「シェラトン都ホテル」から、新装の際「ホテルのコンセプトに合わない」ため「ザ・クラシック」に移設されたもの。) (不思議な雰囲気を持つ建物です。コルビジェ建築とは全然違うものですが、なぜか同じような美しさを感じます。)

(不思議な雰囲気を持つ建物です。コルビジェ建築とは全然違うものですが、なぜか同じような美しさを感じます。) (このマップがあるのは、ここからが「ベイスイート」のエリアという感じの地点。)

(このマップがあるのは、ここからが「ベイスイート」のエリアという感じの地点。) (全く歩ける距離ですね。(笑))

(全く歩ける距離ですね。(笑)) (ロビーのサイネージがいろいろな情報を流しています。何と、「ザ・クラブ」1階に卓球ルームがあるようです。しかも、「プロ選手モデルのラケットからお好きなものをお選びいただけます。」という刺激的なフレーズ。(笑))

(ロビーのサイネージがいろいろな情報を流しています。何と、「ザ・クラブ」1階に卓球ルームがあるようです。しかも、「プロ選手モデルのラケットからお好きなものをお選びいただけます。」という刺激的なフレーズ。(笑)) (さすが「志摩観光ホテル」です。素人が使ってもいいのかというモデルが並んでいます。どれを選んでいいのか全く分からないので、私は「伊藤美誠モデル」、妻は「石川佳純モデル」にしました。)

(さすが「志摩観光ホテル」です。素人が使ってもいいのかというモデルが並んでいます。どれを選んでいいのか全く分からないので、私は「伊藤美誠モデル」、妻は「石川佳純モデル」にしました。) (まさか戻って来るとは。どうやら妻は近いうちに卓球で友人と勝負する機会があるらしく、その練習をしたいとか。)

(まさか戻って来るとは。どうやら妻は近いうちに卓球で友人と勝負する機会があるらしく、その練習をしたいとか。) (右のドアの向こうが「卓球ルーム」。案内してくれたホテルの方に聞くと、「今年のGWにこのアクティビティ(卓球)を始めました。」とのこと。ここに来てまでやる人がいるのか聞いてみたら、「それが結構人気のアクティビティなんですよ。」とのこと。へぇ~。(笑))

(右のドアの向こうが「卓球ルーム」。案内してくれたホテルの方に聞くと、「今年のGWにこのアクティビティ(卓球)を始めました。」とのこと。ここに来てまでやる人がいるのか聞いてみたら、「それが結構人気のアクティビティなんですよ。」とのこと。へぇ~。(笑)) (プロ仕様ですが使いやすい。❝本物❞のラケットのためか、妻も私も時々鋭い打球を放つことができました。)

(プロ仕様ですが使いやすい。❝本物❞のラケットのためか、妻も私も時々鋭い打球を放つことができました。) (チェックアウト後も滞在し続けられるのは嬉しいですね。もちろん、荷物はフロントで預かってくれます。)

(チェックアウト後も滞在し続けられるのは嬉しいですね。もちろん、荷物はフロントで預かってくれます。) (スポーツの後の一杯、たまりません。(笑))

(スポーツの後の一杯、たまりません。(笑)) (この後、日が差してきてまぶしくなり、窓際から内側の席に移動。)

(この後、日が差してきてまぶしくなり、窓際から内側の席に移動。) (「陽が傾き、潮が満ちはじめると、志摩半島の英虞湾に華麗な黄昏が訪れる。」 再訪してこの夕陽を見てみたいものです。)

(「陽が傾き、潮が満ちはじめると、志摩半島の英虞湾に華麗な黄昏が訪れる。」 再訪してこの夕陽を見てみたいものです。) (「賢島エスパーニャクルーズ」の船。意外と、乗るよりもこうやって眺めている方がいいのかも。)

(「賢島エスパーニャクルーズ」の船。意外と、乗るよりもこうやって眺めている方がいいのかも。) (「今月の地酒」、何と魅力的な響きか。(笑) 「三重の寒梅」の純米吟醸。てっきりこのプレート前の黒いレバーを押せば出るのかと思ったら、水でした。(笑))

(「今月の地酒」、何と魅力的な響きか。(笑) 「三重の寒梅」の純米吟醸。てっきりこのプレート前の黒いレバーを押せば出るのかと思ったら、水でした。(笑)) (最後の最後にこらえきれず、日本酒を。肴がほしいところですが、乾きものでがまんです。)

(最後の最後にこらえきれず、日本酒を。肴がほしいところですが、乾きものでがまんです。) (2016年のG7伊勢志摩サミットでの各国首脳の集合写真。)

(2016年のG7伊勢志摩サミットでの各国首脳の集合写真。) (チェックイン時に渡されるエリアガイドマップ。賢島駅はこのマップの下方向です。)

(チェックイン時に渡されるエリアガイドマップ。賢島駅はこのマップの下方向です。) (2日目の散策時に撮影。)

(2日目の散策時に撮影。) (フロントは仰々しいカウンターではなく、コンシェルジュコーナーのようなシンプルな感じでした。チェックインなどの手続きは基本このソファを使います。)

(フロントは仰々しいカウンターではなく、コンシェルジュコーナーのようなシンプルな感じでした。チェックインなどの手続きは基本このソファを使います。) (エレベーターホールから続く廊下。)

(エレベーターホールから続く廊下。) (カーペットもドアなども落ち着いた色使い。)

(カーペットもドアなども落ち着いた色使い。) (ドアを入ってこれだけ広いと気分が盛り上がりますね。)

(ドアを入ってこれだけ広いと気分が盛り上がりますね。) (フレーム外ですが、手前にはソファテーブルとおそろいのテーブルと椅子が2脚配置されています。)

(フレーム外ですが、手前にはソファテーブルとおそろいのテーブルと椅子が2脚配置されています。) (ベッドは米国の「シーリー社」というメーカーの最高級マットレスとのこと。確かに寝心地抜群でした。)

(ベッドは米国の「シーリー社」というメーカーの最高級マットレスとのこと。確かに寝心地抜群でした。) (床が木とカーペットの組み合わせになっていて、見た目にも踏み心地もとてもいいです。)

(床が木とカーペットの組み合わせになっていて、見た目にも踏み心地もとてもいいです。) (玄関の踏み込みと同じ床材(石材)。統一感のある床材によって部屋の雰囲気がグッと落ち着きます。洗面所の壁の一部が石を打ち欠いた素材になっているのもすごく良かったです。)

(玄関の踏み込みと同じ床材(石材)。統一感のある床材によって部屋の雰囲気がグッと落ち着きます。洗面所の壁の一部が石を打ち欠いた素材になっているのもすごく良かったです。) (手前の山のように見える緑は「志摩観光ホテル」の敷地内の林です。右に視線を振ると英虞湾が広がっています。)

(手前の山のように見える緑は「志摩観光ホテル」の敷地内の林です。右に視線を振ると英虞湾が広がっています。) (バスルームのシャンプー・リンス、ボディソープもMIKIMOTO。)

(バスルームのシャンプー・リンス、ボディソープもMIKIMOTO。) (この後、ファインバブルを、顔、背中、腕などに当ててみましたが、ちょっと痛い感じですね。鼻の頭の黒ずみ汚れなどはスッキリ取れて、ファインバブルの効果を実感しました。(笑))

(この後、ファインバブルを、顔、背中、腕などに当ててみましたが、ちょっと痛い感じですね。鼻の頭の黒ずみ汚れなどはスッキリ取れて、ファインバブルの効果を実感しました。(笑)) (私はドライヤーは使わなかったので、効果のほどは分かりませんが、「スタイリングがしやすくなる」みたいなことがサイトに書かれていました。)

(私はドライヤーは使わなかったので、効果のほどは分かりませんが、「スタイリングがしやすくなる」みたいなことがサイトに書かれていました。) (英虞湾に向かって凹型に湾曲している「ベイスイート」の特徴がよく分かります。)

(英虞湾に向かって凹型に湾曲している「ベイスイート」の特徴がよく分かります。) (あいにくの超曇天。この後、本降りの雨に。)

(あいにくの超曇天。この後、本降りの雨に。) (「志摩地中海村」というホテル&リゾートのようです。)

(「志摩地中海村」というホテル&リゾートのようです。) (右はカードキー。この「ご滞在のしおり」は施設やアクティビティなどの情報満載で、リピートするなら保存必須です。)

(右はカードキー。この「ご滞在のしおり」は施設やアクティビティなどの情報満載で、リピートするなら保存必須です。) (気になって調べてみると、カステル社の「レゾルム・ド・カンブラス」というワイン。フランスの有名シャトーのもののようです。なかなかのお値段が付いていました。さすが「ベイスイート」。この2本は私の単身住まい用にいただいて帰りました。(笑))

(気になって調べてみると、カステル社の「レゾルム・ド・カンブラス」というワイン。フランスの有名シャトーのもののようです。なかなかのお値段が付いていました。さすが「ベイスイート」。この2本は私の単身住まい用にいただいて帰りました。(笑)) (「ベイスイート」のショップで販売していましたが、高級菓子でした。(笑))

(「ベイスイート」のショップで販売していましたが、高級菓子でした。(笑)) (部屋にも2袋だけ置かれていました。総料理長の樋口宏江さんと日比谷花壇が共同開発した、伊勢茶をベースにしたブレンドハーブティーのようです。)

(部屋にも2袋だけ置かれていました。総料理長の樋口宏江さんと日比谷花壇が共同開発した、伊勢茶をベースにしたブレンドハーブティーのようです。) (2階の「スパ&サウナ通路」から大浴場へ。)

(2階の「スパ&サウナ通路」から大浴場へ。) (左の暖簾が男湯の入口。右のドアはフロント・ロビーに通じるドアですが、ルームウエアは部屋と大浴場の往復時のみ可。ロビーに出るのはNG。)

(左の暖簾が男湯の入口。右のドアはフロント・ロビーに通じるドアですが、ルームウエアは部屋と大浴場の往復時のみ可。ロビーに出るのはNG。) (「eau」って「水」という意味なんですね。)

(「eau」って「水」という意味なんですね。) (本物の真珠。その数、2000粒。2基のエレベーターに合計5本の手すりがあったと思いますので、10000粒かぁ。(笑))

(本物の真珠。その数、2000粒。2基のエレベーターに合計5本の手すりがあったと思いますので、10000粒かぁ。(笑)) (さすが真珠で発展した賢島です。)

(さすが真珠で発展した賢島です。) (小菓子とノンアルコールのドリンクで。)

(小菓子とノンアルコールのドリンクで。) (先程ラウンジに来た時に撮影。まだ開店前なので門扉が閉まっています。)

(先程ラウンジに来た時に撮影。まだ開店前なので門扉が閉まっています。) (伊勢海老が不漁で獲れていなかったどうしようと一抹の不安がありましたが、一番のお楽しみ「伊勢海老アメリカンソース」、ちゃんとありました!)

(伊勢海老が不漁で獲れていなかったどうしようと一抹の不安がありましたが、一番のお楽しみ「伊勢海老アメリカンソース」、ちゃんとありました!) (見たことも聞いたこともないお酒です。)

(見たことも聞いたこともないお酒です。) (飲んでみると、確かにちょっと経験したことがない味わいでした。「あんぷれゔゅ」とは仏語で「意外な」という意味だそうですが、まさにその通り。)

(飲んでみると、確かにちょっと経験したことがない味わいでした。「あんぷれゔゅ」とは仏語で「意外な」という意味だそうですが、まさにその通り。) (タルト風のものは温かい一品。)

(タルト風のものは温かい一品。) (バターはエシレ。プレーンと海藻を練り込んだタイプの2種類。)

(バターはエシレ。プレーンと海藻を練り込んだタイプの2種類。) (鮑の肝ソースの美味しさに料理の間にあっという間に完食。(笑))

(鮑の肝ソースの美味しさに料理の間にあっという間に完食。(笑)) (素材や調理法も説明してくれますが、覚えきれません。とにかく美味しい。(笑))

(素材や調理法も説明してくれますが、覚えきれません。とにかく美味しい。(笑)) (「而今」(じこん)は全国区の銘酒ですね。)

(「而今」(じこん)は全国区の銘酒ですね。) (鮑ステーキ! 何と3時間かけて蒸してからステーキとして仕上げられています。ソースはシンプルに焦がしバターがベース。感動の美味しさです。今まで食べた鮑料理で断トツ一番、ちょっと興奮気味の美味しさでした。)

(鮑ステーキ! 何と3時間かけて蒸してからステーキとして仕上げられています。ソースはシンプルに焦がしバターがベース。感動の美味しさです。今まで食べた鮑料理で断トツ一番、ちょっと興奮気味の美味しさでした。) (スッキリとした酸味とフルーティーさが同居する感じでした。美味しいです。)

(スッキリとした酸味とフルーティーさが同居する感じでした。美味しいです。) (焼いてある表面を崩していただきます。伊勢海老の濃厚なエキスを存分に味わえます。ここから続く伊勢海老料理の幕開けにふさわしい存在感のあるスープです。)

(焼いてある表面を崩していただきます。伊勢海老の濃厚なエキスを存分に味わえます。ここから続く伊勢海老料理の幕開けにふさわしい存在感のあるスープです。) (細かな味わいは忘れてしまいましたが、見た目のスタイリッシュな印象とは裏腹になかなかに主張のあるロゼだったような記憶があります。濃厚なスープの余韻を楽しんだら、口をリセットして次の料理に備えるような感覚。)

(細かな味わいは忘れてしまいましたが、見た目のスタイリッシュな印象とは裏腹になかなかに主張のあるロゼだったような記憶があります。濃厚なスープの余韻を楽しんだら、口をリセットして次の料理に備えるような感覚。) (濃厚なスープの後の爽やかな一品。鮑ステーキの興奮もすっかり落ち着きます。)

(濃厚なスープの後の爽やかな一品。鮑ステーキの興奮もすっかり落ち着きます。) (カニフォークではなくエビフォーク。海老の刻印がされています。でも、形状も機能もカニフォークと同じでした。(笑))

(カニフォークではなくエビフォーク。海老の刻印がされています。でも、形状も機能もカニフォークと同じでした。(笑)) (何度か出会ったことのあるワインです。今日のワインで一番だったかも。安定感抜群の美味しさです。)

(何度か出会ったことのあるワインです。今日のワインで一番だったかも。安定感抜群の美味しさです。) (バブルの時代以来久々のフィンガーボールも登場。妻と「久しぶりに見たねぇ。」とひと盛り上がり。(笑))

(バブルの時代以来久々のフィンガーボールも登場。妻と「久しぶりに見たねぇ。」とひと盛り上がり。(笑)) (❝頭❞の部分にも身やミソが詰まっていますので、エビフォークでかきとりながら、最後は手で食べます。美味しかったぁ~。大満足です。)

(❝頭❞の部分にも身やミソが詰まっていますので、エビフォークでかきとりながら、最後は手で食べます。美味しかったぁ~。大満足です。) (シャーベットでお口スッキリ。)

(シャーベットでお口スッキリ。) (これはクセツヨの赤です。私には❝個性的❞という域を超えているような、、、。)

(これはクセツヨの赤です。私には❝個性的❞という域を超えているような、、、。) (私が選んだ金目鯛の一皿。これも自然と笑ってしまうほどの美味しさでした。素晴らしいですね。)

(私が選んだ金目鯛の一皿。これも自然と笑ってしまうほどの美味しさでした。素晴らしいですね。) (妻が選んだ肉料理。ソースはペリグーソース。ちょっと食べさせてもらいましたが、こちらも素晴らしいです。)

(妻が選んだ肉料理。ソースはペリグーソース。ちょっと食べさせてもらいましたが、こちらも素晴らしいです。) (熟成を重ねたリースリング。琥珀色にも見える白ワインはもやはスイーツ。)

(熟成を重ねたリースリング。琥珀色にも見える白ワインはもやはスイーツ。) (秋です。栗が脇をしっかりと固めています。和栗が食べたくなりました。)

(秋です。栗が脇をしっかりと固めています。和栗が食べたくなりました。) (カヌレなど小菓子とともに。)

(カヌレなど小菓子とともに。) (本日の献立は冊子になっていますが、見開きのページ左側には、総料理長の言葉「自然の恵みに感謝の気持ちを込めて/繋がるすべての思いがお皿の上に届きますように」と直筆サイン。)

(本日の献立は冊子になっていますが、見開きのページ左側には、総料理長の言葉「自然の恵みに感謝の気持ちを込めて/繋がるすべての思いがお皿の上に届きますように」と直筆サイン。) (ネットより拝借。大阪難波駅から賢島駅まで、約2時間半の道中。)

(ネットより拝借。大阪難波駅から賢島駅まで、約2時間半の道中。) (鉄道ファンというわけではない私でもテンションが上がります。)

(鉄道ファンというわけではない私でもテンションが上がります。) (鍵付きというのがありがたいです。手持ちのバッグだけで指定席へ。)

(鍵付きというのがありがたいです。手持ちのバッグだけで指定席へ。) (裏には記念スタンプが押されています。九州での鉄道旅で利用した「

(裏には記念スタンプが押されています。九州での鉄道旅で利用した「 (オリジナルグッズのショップにもなっています。ちょっと雑然とした感じですが。(笑))

(オリジナルグッズのショップにもなっています。ちょっと雑然とした感じですが。(笑)) (最高です! ありがとうございます!)

(最高です! ありがとうございます!) (「しまかぜ」のケーキは「シェラトン都ホテル大阪」の本格派。)

(「しまかぜ」のケーキは「シェラトン都ホテル大阪」の本格派。) (ブルーのキューブ、これいいですね。手前の「記念スタンプ」は記念乗車証の裏に押されていたものです。)

(ブルーのキューブ、これいいですね。手前の「記念スタンプ」は記念乗車証の裏に押されていたものです。) (妻と隣り合わせ。景色の方は、内陸を走りますので、割と普通です。(笑))

(妻と隣り合わせ。景色の方は、内陸を走りますので、割と普通です。(笑)) (お値段は❝食堂車価格❞でちょっとお高め。)

(お値段は❝食堂車価格❞でちょっとお高め。) (辛口の本格カレーで美味しいですが、松阪牛がいないぞぉ~。(笑))

(辛口の本格カレーで美味しいですが、松阪牛がいないぞぉ~。(笑)) (何と、伊勢海老半身のせ!)

(何と、伊勢海老半身のせ!) (3種類。)

(3種類。) (実物の色はもっと食欲をそそるいい色だったのですが。)

(実物の色はもっと食欲をそそるいい色だったのですが。) (この姿も映えますが、実は断面がかわいかったです。映えだけでなく、お味の方もとても美味しかった。)

(この姿も映えますが、実は断面がかわいかったです。映えだけでなく、お味の方もとても美味しかった。) (旅で購買意欲がかきたてられたのもありますが、アテンダントさんの巧みなセールストークにやられました。(笑))

(旅で購買意欲がかきたてられたのもありますが、アテンダントさんの巧みなセールストークにやられました。(笑)) (衝動買いです。(笑))

(衝動買いです。(笑)) (これウケます。「いつかは『しまかぜ』に乗ってみたい。いいなぁ~。」とのやり取りがあったらしく、いいお土産になりますね。)

(これウケます。「いつかは『しまかぜ』に乗ってみたい。いいなぁ~。」とのやり取りがあったらしく、いいお土産になりますね。) (

( (景色を楽しむというよりは、先頭車両に乗っている雰囲気を味わうって感じでしょうか。)

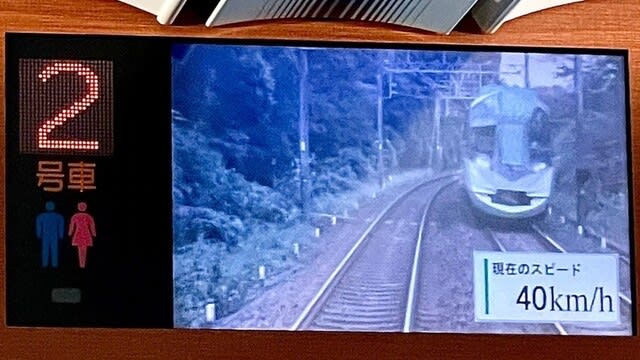

(景色を楽しむというよりは、先頭車両に乗っている雰囲気を味わうって感じでしょうか。) (スピードが40kmだったので撮ることができたのかも。)

(スピードが40kmだったので撮ることができたのかも。) (このそろい踏みの景色、賢島駅名物みたいです。(笑))

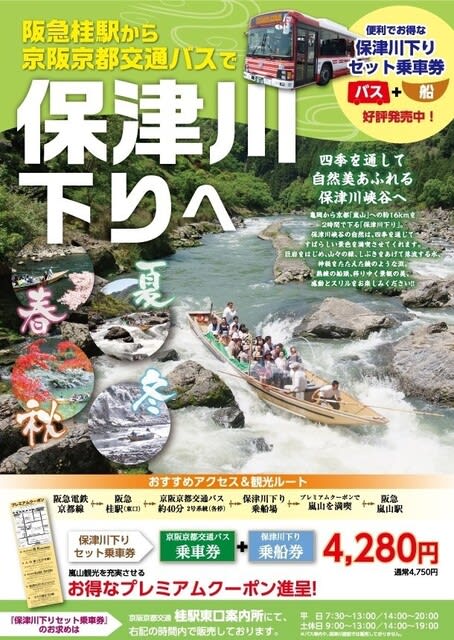

(このそろい踏みの景色、賢島駅名物みたいです。(笑)) (保津川下りは4100円。バス代650円とセットで4280円のお得チケットを桂駅東口の窓口で購入。)

(保津川下りは4100円。バス代650円とセットで4280円のお得チケットを桂駅東口の窓口で購入。) (セット券。「プレミアムクーポン」は嵐山の観光施設のいくつかの割引を受けられますが、多分使いません。)

(セット券。「プレミアムクーポン」は嵐山の観光施設のいくつかの割引を受けられますが、多分使いません。) (次が終点です。)

(次が終点です。) (このビルの2階が受付となっています。)

(このビルの2階が受付となっています。) (順番が来ると、受付時に渡される厚紙切符のようなものに印字された番号と名前で呼ばれます。)

(順番が来ると、受付時に渡される厚紙切符のようなものに印字された番号と名前で呼ばれます。) (建物を出ると、川岸に下りる階段が整備されています。)

(建物を出ると、川岸に下りる階段が整備されています。) (更に隠れたおススメシーズンはヤマフジが咲く晩春~初夏だそうです。)

(更に隠れたおススメシーズンはヤマフジが咲く晩春~初夏だそうです。) (前の船に乗り込み中は団体客。)

(前の船に乗り込み中は団体客。) (船頭さんは3人に見えますが、この後更に2名乗り込んで、計5名で操船します。)

(船頭さんは3人に見えますが、この後更に2名乗り込んで、計5名で操船します。) (さぁ、出発です!)

(さぁ、出発です!) (進むほど川幅がかなり狭くなっていることが分かってきてドキドキします。)

(進むほど川幅がかなり狭くなっていることが分かってきてドキドキします。) (5人の船頭さんの阿吽の呼吸。かすりもせず無事通過! 乗客一同、思わず拍手。(笑))

(5人の船頭さんの阿吽の呼吸。かすりもせず無事通過! 乗客一同、思わず拍手。(笑)) (これくらいの激流には慣れてきました。(笑))

(これくらいの激流には慣れてきました。(笑)) (また鉄橋が見えてきました。)

(また鉄橋が見えてきました。) (川下りをしている間にトロッコ列車には一度だけ出会いました。)

(川下りをしている間にトロッコ列車には一度だけ出会いました。) (正面が清滝川。私たちは写真右側に進んで行きます。)

(正面が清滝川。私たちは写真右側に進んで行きます。) (この鉄橋だったか、橋梁部分に巨大なスズメバチの巣がありました。)

(この鉄橋だったか、橋梁部分に巨大なスズメバチの巣がありました。) (船でしかアプローチできないわけではないそうですが、この船で到着するシーンが有名ですよね。)

(船でしかアプローチできないわけではないそうですが、この船で到着するシーンが有名ですよね。) (ふと、

(ふと、 (お酒なども売っていますが、実はもうすぐ下船場。)

(お酒なども売っていますが、実はもうすぐ下船場。) (1人が船外機を操って、保津川下りの船と並走します。売り子さんの2人はてんてこ舞い状態。(笑))

(1人が船外機を操って、保津川下りの船と並走します。売り子さんの2人はてんてこ舞い状態。(笑)) (船上で炭火焼きしている本格派。うまい!)

(船上で炭火焼きしている本格派。うまい!) (奥の狭く見える所から一気に渡月橋のある有名エリアが開けます。)

(奥の狭く見える所から一気に渡月橋のある有名エリアが開けます。) (下船後、乗って来た船を見送ります。船頭さんたちは、回送地点まで船を進めて行きます。お世話になりました!)

(下船後、乗って来た船を見送ります。船頭さんたちは、回送地点まで船を進めて行きます。お世話になりました!) (ご存知「渡月橋」。車も人もいっぱいです。)

(ご存知「渡月橋」。車も人もいっぱいです。) (鬼滅とコラボ中?)

(鬼滅とコラボ中?) (ここはこんな感じですが、ネットを見ると、ポールが林立する散策路(映えスポット)もあるようです。)

(ここはこんな感じですが、ネットを見ると、ポールが林立する散策路(映えスポット)もあるようです。) (庭園や「雲龍図」が有名ですが、吸い込まれていく人の量を見ると、どうなっていることやら。)

(庭園や「雲龍図」が有名ですが、吸い込まれていく人の量を見ると、どうなっていることやら。) (レンタサイクルまで走ってました。(笑))

(レンタサイクルまで走ってました。(笑)) (なるほど。結構なお値段の人力車に乗ると、こういう特典があるのか、、、。)

(なるほど。結構なお値段の人力車に乗ると、こういう特典があるのか、、、。) (「源氏物語」に登場する歴史深い神社。縁結び、子宝安産のご利益だとか。参拝者の長い列ができていました。)

(「源氏物語」に登場する歴史深い神社。縁結び、子宝安産のご利益だとか。参拝者の長い列ができていました。) (妻のリクエストで入りましたが、なかなか楽しめました。)

(妻のリクエストで入りましたが、なかなか楽しめました。) (売れ筋第1位だそうです。)

(売れ筋第1位だそうです。) (これは絶景。紅葉まではまだ少しかかりそうですが、山も何となく色づき始めているように感じました。)

(これは絶景。紅葉まではまだ少しかかりそうですが、山も何となく色づき始めているように感じました。) (嵐山公園の中之島エリアから阪急の嵐山駅に向かう途中の橋からの景色も素晴らしかったです。)

(嵐山公園の中之島エリアから阪急の嵐山駅に向かう途中の橋からの景色も素晴らしかったです。) (何だかひっそりしています。)

(何だかひっそりしています。) (おおっ、迫力。)

(おおっ、迫力。) (気を付けて亀岡に戻ってくださいねぇ。)

(気を付けて亀岡に戻ってくださいねぇ。) (面白いシートでした。ワンシートで妻と向かい合わせで3駅(笑)、あっという間に桂駅。)

(面白いシートでした。ワンシートで妻と向かい合わせで3駅(笑)、あっという間に桂駅。) (餃子セットの定食と単品を組み合わせてシェア。満腹です。ごちそうさまでした。)

(餃子セットの定食と単品を組み合わせてシェア。満腹です。ごちそうさまでした。) (この道路を挟んだお隣です。)

(この道路を挟んだお隣です。) (手入れの行き届いた芝生、総レンガ造りの建物、テラコッタの床など、絵本の世界のような雰囲気でとても素敵です。)

(手入れの行き届いた芝生、総レンガ造りの建物、テラコッタの床など、絵本の世界のような雰囲気でとても素敵です。) (「バイキングはグループで統一のご注文になります」と書かれています。なるほどそりゃそうか。)

(「バイキングはグループで統一のご注文になります」と書かれています。なるほどそりゃそうか。) (写真左のテーブルには「シェ・タニ」のフラッグ商品、バウムクーヘンの「山樵」(やましょう)がパネルの下に積まれています。)

(写真左のテーブルには「シェ・タニ」のフラッグ商品、バウムクーヘンの「山樵」(やましょう)がパネルの下に積まれています。) (テラス席から❝山側❞を見ると、かわいいサンテラスがあります。ただここはエアコンがないとのことで、オープンスペースのテラス席にしてもらいました。)

(テラス席から❝山側❞を見ると、かわいいサンテラスがあります。ただここはエアコンがないとのことで、オープンスペースのテラス席にしてもらいました。) (由布院の

(由布院の (私が選んだラズベリーのケーキ。なかなかの大きさです。)

(私が選んだラズベリーのケーキ。なかなかの大きさです。) (このかわいい紙袋に入れてくれます。)

(このかわいい紙袋に入れてくれます。) (週明けの在宅勤務の昼食替わりにいただきましたが、とても美味しかったです。)

(週明けの在宅勤務の昼食替わりにいただきましたが、とても美味しかったです。) (「一の了」。この数日後、このお菓子に再び会うことになろうとは、この時には想像もしていませんでした。)

(「一の了」。この数日後、このお菓子に再び会うことになろうとは、この時には想像もしていませんでした。) (今回当たったレンタカーはダイハツの「ROCKY」。真っ赤な車は初めてかも。お世話になりました。)

(今回当たったレンタカーはダイハツの「ROCKY」。真っ赤な車は初めてかも。お世話になりました。) (「筑前の小京都」秋月。20数年ぶりの訪問です。)

(「筑前の小京都」秋月。20数年ぶりの訪問です。) (ベストシーズンから外れているとは言え、あまりの人の少なさにちょっと驚きます。)

(ベストシーズンから外れているとは言え、あまりの人の少なさにちょっと驚きます。) (幟が裏返っていますが、「秋月藩医 緒方春朔」の特別展をやっています。)

(幟が裏返っていますが、「秋月藩医 緒方春朔」の特別展をやっています。) (涼みながらビデオ観賞中。お客さんは私たちだけ。)

(涼みながらビデオ観賞中。お客さんは私たちだけ。) (ここは無料で入ることができるゾーンです。秋の紅葉シーズンはここでのんびりするのもいいですね。)

(ここは無料で入ることができるゾーンです。秋の紅葉シーズンはここでのんびりするのもいいですね。) (往時を想像させるものは何もありませんが、緒方春朔の偉業を産んだ地ですから、学問や人材の育成も盛んだったのだと思います。)

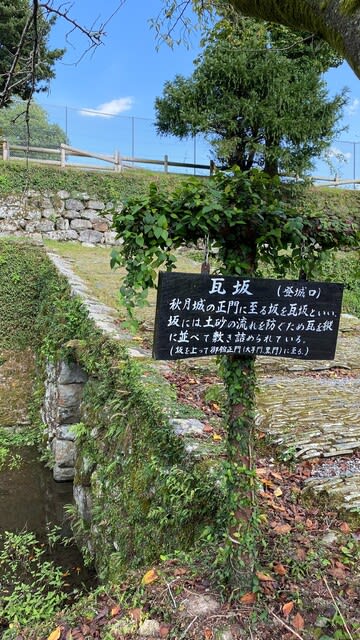

(往時を想像させるものは何もありませんが、緒方春朔の偉業を産んだ地ですから、学問や人材の育成も盛んだったのだと思います。) (お城の正門への登城口になります。瓦坂の名の由来は、土砂の流出を防ぐため、瓦を縦に並べて敷き詰めたことから。)

(お城の正門への登城口になります。瓦坂の名の由来は、土砂の流出を防ぐため、瓦を縦に並べて敷き詰めたことから。) (秋月城の裏御門だったそうです。大手門に続く瓦坂よりも立派です。当時の秋月城はどんな姿だったのでしょう。)

(秋月城の裏御門だったそうです。大手門に続く瓦坂よりも立派です。当時の秋月城はどんな姿だったのでしょう。) (んっ? 何だか養生されている、、、。)

(んっ? 何だか養生されている、、、。) (神社境内までは長い石段が続きますので、この暑さですし、登るのはやめておきました。)

(神社境内までは長い石段が続きますので、この暑さですし、登るのはやめておきました。) (やはりこれでは黒門の魅力も分かりませんね。今年の紅葉シーズンに向けてメンテナンスしているのでしょうかね。)

(やはりこれでは黒門の魅力も分かりませんね。今年の紅葉シーズンに向けてメンテナンスしているのでしょうかね。) (お土産物屋さん兼食事処。食事なら名物「川茸」という高級淡水海苔を使った料理が有名だとか。)

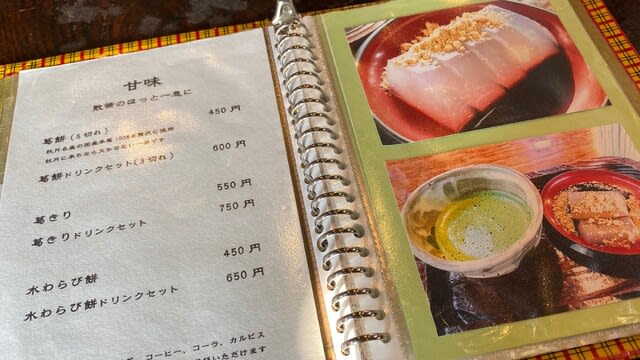

(お土産物屋さん兼食事処。食事なら名物「川茸」という高級淡水海苔を使った料理が有名だとか。) (妻は葛きり、私は葛餅、それぞれドリンクセットにしました。妻はなぜかドリンクにラムネをチョイス。(笑))

(妻は葛きり、私は葛餅、それぞれドリンクセットにしました。妻はなぜかドリンクにラムネをチョイス。(笑)) (大木の輪切りということは分かりますが。(笑))

(大木の輪切りということは分かりますが。(笑)) (「当茶屋のテーブル 秋月黒田家二代藩主長重公 御手植の松」、、、立派な由来のテーブルですが、結構酷使されている感じでした。(笑))

(「当茶屋のテーブル 秋月黒田家二代藩主長重公 御手植の松」、、、立派な由来のテーブルですが、結構酷使されている感じでした。(笑)) (上が葛きり、手前が葛餅。妻とシェアしましたが、より涼感を味わえるのは葛きりですね。美味しかったぁ。)

(上が葛きり、手前が葛餅。妻とシェアしましたが、より涼感を味わえるのは葛きりですね。美味しかったぁ。) (「廣久葛本舗」のサイトより拝借。これが葛の花。この花から真っ白な葛粉が精製されるそうです。)

(「廣久葛本舗」のサイトより拝借。これが葛の花。この花から真っ白な葛粉が精製されるそうです。) (背景の山、流れる清流と石橋。美しい景色です。駐車場がないので、道路脇に一時停車しての見物でした。)

(背景の山、流れる清流と石橋。美しい景色です。駐車場がないので、道路脇に一時停車しての見物でした。) (九州勤務時代にも来たことがあります。安定の美味しさです。)

(九州勤務時代にも来たことがあります。安定の美味しさです。) (「華都家常菜コース」を。美味しかったぁ。生ビールとハイボールが進みました。(笑))

(「華都家常菜コース」を。美味しかったぁ。生ビールとハイボールが進みました。(笑)) (これを見逃すと通り過ぎてしまいます。)

(これを見逃すと通り過ぎてしまいます。) (右側はレストラン、正面には(晴れた日には)阿蘇五岳を展望できるテラスデッキ。)

(右側はレストラン、正面には(晴れた日には)阿蘇五岳を展望できるテラスデッキ。) (約8000坪の敷地に離れが12棟。全棟客室露天風呂付き。)

(約8000坪の敷地に離れが12棟。全棟客室露天風呂付き。) (置かれている物はなるべく地元の産品を使うというコンセプト。例えば、ソファのクッションは草木染、木材は地元産、下駄は日田杉などなど。)

(置かれている物はなるべく地元の産品を使うというコンセプト。例えば、ソファのクッションは草木染、木材は地元産、下駄は日田杉などなど。) (厳密には寝室ではなく、写真の通りリビングと続いています。)

(厳密には寝室ではなく、写真の通りリビングと続いています。) (木材は自然に溶け込む優しい黒色系で統一されています。)

(木材は自然に溶け込む優しい黒色系で統一されています。) (内風呂は温泉ではありませんが、ジェットバスになっています。)

(内風呂は温泉ではありませんが、ジェットバスになっています。) (テラスから森に張り出しているような感じで、なかなかいい雰囲気です。)

(テラスから森に張り出しているような感じで、なかなかいい雰囲気です。) (泉質はお肌に優しい感じ。

(泉質はお肌に優しい感じ。 (もちろんお持ち帰りできます。)

(もちろんお持ち帰りできます。) (内風呂のシャンプー、リンスを使いましたが、なかなか良かったです。)

(内風呂のシャンプー、リンスを使いましたが、なかなか良かったです。) (宿泊料金のレベルからすると、ここはオールインクルーシブにしてもらいたいものです。(笑) ちなみに、蛇口から出る水は全て地下水で飲用可。とても美味しい水でした。)

(宿泊料金のレベルからすると、ここはオールインクルーシブにしてもらいたいものです。(笑) ちなみに、蛇口から出る水は全て地下水で飲用可。とても美味しい水でした。) (「星のや富士」にも置いてあった「107年星野リゾート」。現在は1年進んで「108年」でございます。)

(「星のや富士」にも置いてあった「107年星野リゾート」。現在は1年進んで「108年」でございます。) (部屋に案内され諸々説明していただきました、夕食までの間に2つほど❝アクティビティ❞を体験します。)

(部屋に案内され諸々説明していただきました、夕食までの間に2つほど❝アクティビティ❞を体験します。) (小ぢんまりしています。右の高い方がフロントロビー、左の低い方がレストラン。)

(小ぢんまりしています。右の高い方がフロントロビー、左の低い方がレストラン。) (レストランのテーブル席が窓際にずらりと並んでいます。夕刻から曇り始めて阿蘇五岳は見えず。)

(レストランのテーブル席が窓際にずらりと並んでいます。夕刻から曇り始めて阿蘇五岳は見えず。) (右:3種類の天然水、左:合わせる飲み物。)

(右:3種類の天然水、左:合わせる飲み物。)

(奥が私の「マコモ」。マコモはイネ科の植物で、シロップの味はリンゴに近かったかな。妻の長湯温泉水をストレートで飲んでみましたが、超硬水、「ぐえっ~」でした。(笑))

(奥が私の「マコモ」。マコモはイネ科の植物で、シロップの味はリンゴに近かったかな。妻の長湯温泉水をストレートで飲んでみましたが、超硬水、「ぐえっ~」でした。(笑))

(再びフロント棟へ。ちょうど日没でした。)

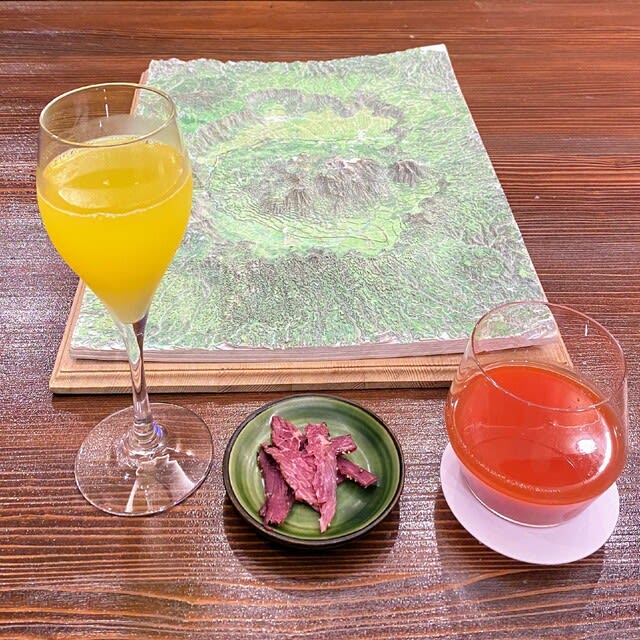

(再びフロント棟へ。ちょうど日没でした。) (ここはその名も「カルデラBAR」。牛さんのフィギュアがかわいいけど、模様からすると、あか牛ではないですね。(笑))

(ここはその名も「カルデラBAR」。牛さんのフィギュアがかわいいけど、模様からすると、あか牛ではないですね。(笑)) (このあか牛のビーフジャーキーがしっとり❝半生❞でめっちゃ美味しかった。妻はお土産に大量購入していました。)

(このあか牛のビーフジャーキーがしっとり❝半生❞でめっちゃ美味しかった。妻はお土産に大量購入していました。) (妻撮影の動画のスクショ。マイカルデラづくり、これがなかなか面白い。(笑))

(妻撮影の動画のスクショ。マイカルデラづくり、これがなかなか面白い。(笑)) (大成功したところ。お隣のご夫婦は思い切りのいい奥様が竹串を勢いよく突き刺して❝大爆発❞させていました。(笑))

(大成功したところ。お隣のご夫婦は思い切りのいい奥様が竹串を勢いよく突き刺して❝大爆発❞させていました。(笑)) (えらい薄いですが、全国の「界」のスタンプを押せるようになっています。)

(えらい薄いですが、全国の「界」のスタンプを押せるようになっています。) (もう片方のページには、温泉の印象や食事の感想など、旅の思い出を記録できるようになっています。)

(もう片方のページには、温泉の印象や食事の感想など、旅の思い出を記録できるようになっています。) (気持ちいい~。)

(気持ちいい~。) (どちらかえ言えば和食系です。食材等は地元(熊本&大分)の物がほとんど。)

(どちらかえ言えば和食系です。食材等は地元(熊本&大分)の物がほとんど。) (山うに豆腐は秘伝の味噌に漬けた豆腐。かかっている透明なものは天草のオリーブオイル。そして、確かにトマトが甘い!)

(山うに豆腐は秘伝の味噌に漬けた豆腐。かかっている透明なものは天草のオリーブオイル。そして、確かにトマトが甘い!) (紅葉麩。もう秋ですね。吹き寄せ玉子の中にはカニが入っているような旨味を感じました。)

(紅葉麩。もう秋ですね。吹き寄せ玉子の中にはカニが入っているような旨味を感じました。) (お皿は火山灰で焼いた器だそうです。お造りはセンターに馬刺し。)

(お皿は火山灰で焼いた器だそうです。お造りはセンターに馬刺し。) (ワインは正直イマイチ。「界 阿蘇」、飲み物のラインアップが弱点かなぁ。)

(ワインは正直イマイチ。「界 阿蘇」、飲み物のラインアップが弱点かなぁ。) (「管牛蒡の海老真薯鋳込み」とは、牛蒡の芯を抜き、そこに海老真丈を鋳込んだ(流し込んだ)もの。これも袱紗包みもとても美味しかったです。)

(「管牛蒡の海老真薯鋳込み」とは、牛蒡の芯を抜き、そこに海老真丈を鋳込んだ(流し込んだ)もの。これも袱紗包みもとても美味しかったです。) (ほっこり美味しい。今シーズン初めての蟹かも。)

(ほっこり美味しい。今シーズン初めての蟹かも。) (トマトとすき焼き、初めての経験でしたが、これは合いますね。家でもやってみてもいいかも。)

(トマトとすき焼き、初めての経験でしたが、これは合いますね。家でもやってみてもいいかも。) (南部鉄器がスキレットのイメージを被って、ちょっと「

(南部鉄器がスキレットのイメージを被って、ちょっと「 (独創的で魅力的な土鍋はオリジナル。阿蘇の草原をイメージして地元の陶芸家に焼いてもらったそうです。)

(独創的で魅力的な土鍋はオリジナル。阿蘇の草原をイメージして地元の陶芸家に焼いてもらったそうです。) (左は土鍋の蓋を開けた、炊き上がりの図。揚げは南関あげ。熊本と大分のボーダレス。(笑))

(左は土鍋の蓋を開けた、炊き上がりの図。揚げは南関あげ。熊本と大分のボーダレス。(笑)) (甘味はロビーのソファに移動して。ヨーグルトのムースにトマトケチャップ寄りのトマトジュレが合う!)

(甘味はロビーのソファに移動して。ヨーグルトのムースにトマトケチャップ寄りのトマトジュレが合う!) (ありがとうございます!)

(ありがとうございます!) (きれいでした。)

(きれいでした。) (なかなか幻想的。日中の暑さは鎮まり秋を感じる涼しさでした。)

(なかなか幻想的。日中の暑さは鎮まり秋を感じる涼しさでした。) (妻は「演出でしょ。」と言いますが、私は勝手に「獣除けじゃないの。」と思っています。そのくらい自然な雑木林です。)

(妻は「演出でしょ。」と言いますが、私は勝手に「獣除けじゃないの。」と思っています。そのくらい自然な雑木林です。) (最高です。鳥のさえずりと朝の涼しさ。自ずと温泉に浸かる時間も長くなります。)

(最高です。鳥のさえずりと朝の涼しさ。自ずと温泉に浸かる時間も長くなります。) (「阿蘇ものがたり」と言えば、

(「阿蘇ものがたり」と言えば、 (お座敷席は個室なのでゆっくりできるのはいいところです。)

(お座敷席は個室なのでゆっくりできるのはいいところです。)

(確か、カボスとミカンのミックスだったかな。ここは大分県ですから。(笑))

(確か、カボスとミカンのミックスだったかな。ここは大分県ですから。(笑)) (左から、昆布梅、一文字ぐるぐる、牛時雨山椒煮、野沢菜昆布、小松菜と揚げのお浸し。2人でシェアする小鉢類です。)

(左から、昆布梅、一文字ぐるぐる、牛時雨山椒煮、野沢菜昆布、小松菜と揚げのお浸し。2人でシェアする小鉢類です。) (黄色模様の小鉢の袱紗焼きにはケチャップ。何か美味しいと思ったら、スパニッシュオムレツ的に成立しているのですね。)

(黄色模様の小鉢の袱紗焼きにはケチャップ。何か美味しいと思ったら、スパニッシュオムレツ的に成立しているのですね。) (この小さな醤油さしに入っています。)

(この小さな醤油さしに入っています。) (奥の味噌汁には大きな南関あげが浮かんでます。)

(奥の味噌汁には大きな南関あげが浮かんでます。) (朝のテラスは人気でございます。席は空いていませんでした。)

(朝のテラスは人気でございます。席は空いていませんでした。) (朝の優しい日差しが露天風呂に差し込みます。)

(朝の優しい日差しが露天風呂に差し込みます。) (きれいになった博多駅筑紫口側。新大阪駅朝6時発のみずほで博多駅に到着。8時半です。)

(きれいになった博多駅筑紫口側。新大阪駅朝6時発のみずほで博多駅に到着。8時半です。) (11時半到着。既に第1駐車場は満車でしたが、第2・第3はまだまだ空いていました。)

(11時半到着。既に第1駐車場は満車でしたが、第2・第3はまだまだ空いていました。) (背を向けているおばさまが整理券番号を大声で叫びます。結構なテンポで回転しますので、10分も待たなかったかも。)

(背を向けているおばさまが整理券番号を大声で叫びます。結構なテンポで回転しますので、10分も待たなかったかも。) (名物はメニュー表紙にもなっている「せいろ蒸し」。)

(名物はメニュー表紙にもなっている「せいろ蒸し」。) (上がせいろ蒸し、下がうなぎ定食の蒲焼。)

(上がせいろ蒸し、下がうなぎ定食の蒲焼。) (「富松うなぎ屋」の第2駐車場から見える景色。のどかです。)

(「富松うなぎ屋」の第2駐車場から見える景色。のどかです。) (1時間以上走ったかも。結構山の中に入ってきます。)

(1時間以上走ったかも。結構山の中に入ってきます。) (フレームに収まりきらない規模。見事です。)

(フレームに収まりきらない規模。見事です。) (駐車場の脇に咲いていた彼岸花。9月下旬から棚田の畦道に縁取りのように咲くとか。)

(駐車場の脇に咲いていた彼岸花。9月下旬から棚田の畦道に縁取りのように咲くとか。) (つづら棚田の募金箱ですが、「フルーツ王国!」アピール。その上に描かれた、悪人面になってしまっている「うきぴー」(うきはのゆるキャラ)が面白い。)

(つづら棚田の募金箱ですが、「フルーツ王国!」アピール。その上に描かれた、悪人面になってしまっている「うきぴー」(うきはのゆるキャラ)が面白い。) (お天気最高!)

(お天気最高!) (駐車場から約10分歩きます。今日も蒸し暑いですが、林道のおかげで少しマシです。)

(駐車場から約10分歩きます。今日も蒸し暑いですが、林道のおかげで少しマシです。) (この標識に励まされます。(笑))

(この標識に励まされます。(笑)) (マイナースポットかと思ったら、結構観光客がいました。)

(マイナースポットかと思ったら、結構観光客がいました。) (「天ノ岩戸禊瀧」。滝行をする人のために、この上には更衣室もあります。)

(「天ノ岩戸禊瀧」。滝行をする人のために、この上には更衣室もあります。)

(禊瀧を回り込むように石段を上ります。写真正面に進むと「水穴」、写真右の大きめの小屋が滝行のための更衣室、その奥に御社があります。)

(禊瀧を回り込むように石段を上ります。写真正面に進むと「水穴」、写真右の大きめの小屋が滝行のための更衣室、その奥に御社があります。) (水穴は志摩市と伊勢市の境に位置する逢坂峠の中腹にある洞窟。湧水に触れようとここにしゃがむと、洞窟の中から吹き出てくる冷風が当たって、天然のクーラーのようです。冷水と冷風で気持ちいい~。(笑))

(水穴は志摩市と伊勢市の境に位置する逢坂峠の中腹にある洞窟。湧水に触れようとここにしゃがむと、洞窟の中から吹き出てくる冷風が当たって、天然のクーラーのようです。冷水と冷風で気持ちいい~。(笑)) (お参りさせていただきました。)

(お参りさせていただきました。) (駐車場にもすんなり入れました。人もまばらです。)

(駐車場にもすんなり入れました。人もまばらです。) (どんなに暑くてもピーンと張り詰めた空気を感じます。日頃の感謝を申し上げ、ほんの少し(?)のお願い事を。(笑))

(どんなに暑くてもピーンと張り詰めた空気を感じます。日頃の感謝を申し上げ、ほんの少し(?)のお願い事を。(笑)) (こちらは御守りなどの授与窓口で、御朱印は反対側となります。授与所も人がまばらで静かでとても良かったです。)

(こちらは御守りなどの授与窓口で、御朱印は反対側となります。授与所も人がまばらで静かでとても良かったです。) (初めて手にする伊勢神宮の御朱印帳です。外宮ではこの紫バージョンのみの授与ですが、何だかそれがありがたい気持ちになります。)

(初めて手にする伊勢神宮の御朱印帳です。外宮ではこの紫バージョンのみの授与ですが、何だかそれがありがたい気持ちになります。) (九州勤務時代、同僚の方に見せていただいたことがありますが、「(御朱印を集め始めたので)いつかは自分もお参りしていただきたいなぁ。」と思っていました。)

(九州勤務時代、同僚の方に見せていただいたことがありますが、「(御朱印を集め始めたので)いつかは自分もお参りしていただきたいなぁ。」と思っていました。) (「宇治橋」です。一番近い駐車場に入れました。)

(「宇治橋」です。一番近い駐車場に入れました。) (白木だった宇治橋の欄干や擬宝珠もかなりこなれてきました。次の式年遷宮は2033年だとか。)

(白木だった宇治橋の欄干や擬宝珠もかなりこなれてきました。次の式年遷宮は2033年だとか。) (人は多いですが、一方通行となっていますので、歩きやすいです。ますます気温が上がっているような気がしますが、木陰がありがたい。)

(人は多いですが、一方通行となっていますので、歩きやすいです。ますます気温が上がっているような気がしますが、木陰がありがたい。) (こちらでも日頃の感謝と、ほんの少しのお願い事を。(笑))

(こちらでも日頃の感謝と、ほんの少しのお願い事を。(笑)) (伊勢神宮の御朱印帳に、外宮と内宮の御朱印。時々眺めて心安らかに過ごしたいと思います。)

(伊勢神宮の御朱印帳に、外宮と内宮の御朱印。時々眺めて心安らかに過ごしたいと思います。) (今日も大繁盛でした。妻は赤福餅にビットが立たないので、外観のみのご案内です。(笑))

(今日も大繁盛でした。妻は赤福餅にビットが立たないので、外観のみのご案内です。(笑)) (「ゑ」が目印。食事処とお土産屋が隣接しています。)

(「ゑ」が目印。食事処とお土産屋が隣接しています。) (これは豪華。美味しそう。)

(これは豪華。美味しそう。) (カツオの漬け丼という感じでしょうか。大好きです。)

(カツオの漬け丼という感じでしょうか。大好きです。) (九州の馬刺し醤油を思わせる甘口の醤油とワサビでいただきます。)

(九州の馬刺し醤油を思わせる甘口の醤油とワサビでいただきます。) (鮑もいます。(笑) 魚も美味しい!)

(鮑もいます。(笑) 魚も美味しい!) (熱々のうどんに生醤油でいただきますが、これが美味しい! これまで「ただの柔らかいうどんでしょ。」くらいに思っていましたが、いっぺんに気に入りました。)

(熱々のうどんに生醤油でいただきますが、これが美味しい! これまで「ただの柔らかいうどんでしょ。」くらいに思っていましたが、いっぺんに気に入りました。) (HIRAMATU賢島にあった海老煎餅が推し商品のようです。パッケージ山積みでアピール。(笑))

(HIRAMATU賢島にあった海老煎餅が推し商品のようです。パッケージ山積みでアピール。(笑)) (帰宅後撮影したお土産の数々。パッケージもいい感じ。)

(帰宅後撮影したお土産の数々。パッケージもいい感じ。)