一気に肌寒くなり、「秋到来か!?」という10月の三連休。どうやら初日の土曜日だけが、まぁまぁの天気。ということで、来阪した妻と初体験の「保津川下り」に行って来ました。

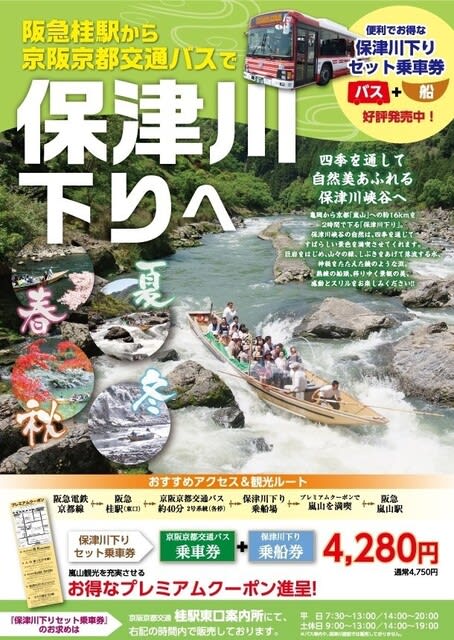

時間はちょっとかかりますが、アクセスは結構シンプルで、阪急京都線の桂駅から保津川下り乗船場への直通バスが出ています。

(保津川下りは4100円。バス代650円とセットで4280円のお得チケットを桂駅東口の窓口で購入。)

(保津川下りは4100円。バス代650円とセットで4280円のお得チケットを桂駅東口の窓口で購入。)

バスは明智光秀に縁深い亀岡に向けて走ります。

(セット券。「プレミアムクーポン」は嵐山の観光施設のいくつかの割引を受けられますが、多分使いません。)

(セット券。「プレミアムクーポン」は嵐山の観光施設のいくつかの割引を受けられますが、多分使いません。)

結構混み合っていたバスも、亀岡駅南口を出ると、私たち夫婦の2名だけ。(笑)

(次が終点です。)

(次が終点です。)

桂駅のチケット売り場の人が「バスが乗船場まで連れて行ってくれますよぉ。」って言ってましたが、何と❝保津川下りターミナル❞下の駐車場にベタ付けです。(笑)

(このビルの2階が受付となっています。)

(このビルの2階が受付となっています。)

空いているかと思ったら、大混雑で、団体客がわんさかいます。個人客は予約不可の先着順。私たちは1時間待ちとのことです。

(順番が来ると、受付時に渡される厚紙切符のようなものに印字された番号と名前で呼ばれます。)

(順番が来ると、受付時に渡される厚紙切符のようなものに印字された番号と名前で呼ばれます。)

「四季を映して流れる保津川の峡谷、深淵あり、激流あり、技が光る竿さばき。丹波の国『亀岡』から京の名勝『嵐山』までの約16km、2時間の自然と触れ合う船旅。」

保津川下りのパンフに書かれている一文を読んで、これまで体験した川下り(最上川下り、球磨川下り、柳川や近江八幡の水郷めぐりなど)の思い出を妻と話しているうちに、あっという間に1時間。予告通り呼び出しがありました。

(建物を出ると、川岸に下りる階段が整備されています。)

(建物を出ると、川岸に下りる階段が整備されています。)

ちなみに、船頭さんが言ってましたが、土日祝日は混雑する一方、平日はガラガラだそうです。桜や紅葉のシーズンは平日がおススメとのこと。

(更に隠れたおススメシーズンはヤマフジが咲く晩春~初夏だそうです。)

(更に隠れたおススメシーズンはヤマフジが咲く晩春~初夏だそうです。)

ここ亀岡の乗船場から保津川を嵐山まで下ったら、船はトラックの陸送で、船頭さんは電車で、またここに戻って来るそうです。

(前の船に乗り込み中は団体客。)

(前の船に乗り込み中は団体客。)

私たち個人客が乗り込む船が来ました。

(船頭さんは3人に見えますが、この後更に2名乗り込んで、計5名で操船します。)

(船頭さんは3人に見えますが、この後更に2名乗り込んで、計5名で操船します。)

船頭さん曰く、今日は一昨日・昨日の雨で増水、増水時は船頭を通常の3名体制から5名に増員するそうです。定員30名。これまた船頭さん曰く、「体重合計ではなく、人数カウントなので、大柄の人が多いと船がグッと沈みます。」とのこと。

(さぁ、出発です!)

(さぁ、出発です!)

今日は増水とのことですが、実は、あと20cm増水すると運航中止というくらいの水位だそうです。そのせいか、この出発してすぐの小さな落差で最初のスプラッシュ!

もちろん、水しぶきがかかっても大丈夫なようにビニルシートで胸から下を完全防御。それでも結構な勢いで落差&激流ポイントに突っ込んで行く時は「濡れそぉ~」とビビります。(確か約2時間のコースの中で4、5回あったような。)

激流かつ狭い地点が見えてきました。どうやら操船技術が試されるポイントの一つのようです。

(進むほど川幅がかなり狭くなっていることが分かってきてドキドキします。)

(進むほど川幅がかなり狭くなっていることが分かってきてドキドキします。)

この先の巨岩をかするかかすらないかの「ギリギリのところでかわしますよぉ。」の予告ありの見せ場です。

(5人の船頭さんの阿吽の呼吸。かすりもせず無事通過! 乗客一同、思わず拍手。(笑))

(5人の船頭さんの阿吽の呼吸。かすりもせず無事通過! 乗客一同、思わず拍手。(笑))

保津川下りの道中一番深い所は水深10m。深さは見ても分かりませんが、座礁しそうな岩が水中にゴロゴロしているのは所々で見えます。船頭さんたちは川底の地形まで熟知しているようで、水量によって、川のどの場所を通るか判断しているそうです。

(これくらいの激流には慣れてきました。(笑))

(これくらいの激流には慣れてきました。(笑))

途中何度かJR(昔の山陰線)の鉄橋下を通過しますが、不思議な方向感覚です。実は、線路は真っすぐですが、保津川が蛇行しているため、何度も鉄橋下を通るとのこと。

(また鉄橋が見えてきました。)

(また鉄橋が見えてきました。)

そうこうしているうちに、嵯峨野トロッコ列車の「トロッコ保津峡駅」を見上げる地点に来ました。

(川下りをしている間にトロッコ列車には一度だけ出会いました。)

(川下りをしている間にトロッコ列車には一度だけ出会いました。)

続いて、清流「清滝川」が合流してくる地点。

(正面が清滝川。私たちは写真右側に進んで行きます。)

(正面が清滝川。私たちは写真右側に進んで行きます。)

最後の鉄橋。下を通っている時に列車が通過、音だけが聞こえました。

(この鉄橋だったか、橋梁部分に巨大なスズメバチの巣がありました。)

(この鉄橋だったか、橋梁部分に巨大なスズメバチの巣がありました。)

先頭の全身で竿を扱う船頭さん(白い服)以外の4人は時々ポジションを入れ替わります。白い帽子を被っている(一番面白い)船頭さん曰く、20数年前までは、下り終わった船の回送は、船を川に浮かべたまま、川岸を歩いて綱で曳いて出発地点まで戻していたそうです。めちゃめちゃしんどそうな仕事ですが、月に2、3回その作業をすれば十分暮らしていける賃金水準だったとのこと。いかに重労働だったかが分かります。

保津川下りも最終盤。もうほぼ嵐山です。右岸に「星のや京都」の建物と船が見えてきました。

(船でしかアプローチできないわけではないそうですが、この船で到着するシーンが有名ですよね。)

(船でしかアプローチできないわけではないそうですが、この船で到着するシーンが有名ですよね。)

そして、最後のお楽しみ、「売店船」出現ポイントです。(笑)

(ふと、ベトナムのハロン湾クルーズで大アサリなどを売りに来た船を思い出しました。)

(ふと、ベトナムのハロン湾クルーズで大アサリなどを売りに来た船を思い出しました。)

おでん、イカ焼き、みたらし団子、、、魅力的です。(笑)

(お酒なども売っていますが、実はもうすぐ下船場。)

(お酒なども売っていますが、実はもうすぐ下船場。)

お昼時を少し過ぎた時間帯のせいか、船旅の魅力のためか、飛ぶように売れます。

(1人が船外機を操って、保津川下りの船と並走します。売り子さんの2人はてんてこ舞い状態。(笑))

(1人が船外機を操って、保津川下りの船と並走します。売り子さんの2人はてんてこ舞い状態。(笑))

私たちもみたらし団子を買いました。

(船上で炭火焼きしている本格派。うまい!)

(船上で炭火焼きしている本格派。うまい!)

団子を食べ終わって数分、嵐山の渡月橋が視界に入ってくると下船場はもうすぐ。

(奥の狭く見える所から一気に渡月橋のある有名エリアが開けます。)

(奥の狭く見える所から一気に渡月橋のある有名エリアが開けます。)

2時間弱(1時間半?)があっという間に過ぎました。保津川下り、期待以上の楽しさでした。

(下船後、乗って来た船を見送ります。船頭さんたちは、回送地点まで船を進めて行きます。お世話になりました!)

(下船後、乗って来た船を見送ります。船頭さんたちは、回送地点まで船を進めて行きます。お世話になりました!)

さて、大満足の保津川下りの後は、嵐山をプチ散策。

(ご存知「渡月橋」。車も人もいっぱいです。)

(ご存知「渡月橋」。車も人もいっぱいです。)

インバウンドの観光客こそまだまだ少ないですが、ザ・人気観光地の人出、人・人・人です。深入りせずにさらっと散策して、昼食を食べて帰ることにします。

嵐電「嵐山駅」。

(鬼滅とコラボ中?)

(鬼滅とコラボ中?)

ぱっと見、駅とは思えないスポットです。食べ歩きのお店や足湯も入った複合施設的な作りで、「なかなかいい感じだなぁ。」と感心。駅ホームまで通り抜けることができ、「キモノフォレスト」と称して、様々な絵柄の京友禅を用いたポールが展示されていました。

(ここはこんな感じですが、ネットを見ると、ポールが林立する散策路(映えスポット)もあるようです。)

(ここはこんな感じですが、ネットを見ると、ポールが林立する散策路(映えスポット)もあるようです。)

足利尊氏が後醍醐天皇を弔うために創建した「天龍寺」前を通過。

(庭園や「雲龍図」が有名ですが、吸い込まれていく人の量を見ると、どうなっていることやら。)

(庭園や「雲龍図」が有名ですが、吸い込まれていく人の量を見ると、どうなっていることやら。)

「竹林の小径」も、もちろん、ガイドブックの写真のように誰もいない静寂の景色なんてことはあり得ません。(笑)

(レンタサイクルまで走ってました。(笑))

(レンタサイクルまで走ってました。(笑))

ただ、一般散策者は立入禁止の道があって、そこだけはひっそりといい雰囲気です。どうやら人力車の専用運行コースになっているようです。

(なるほど。結構なお値段の人力車に乗ると、こういう特典があるのか、、、。)

(なるほど。結構なお値段の人力車に乗ると、こういう特典があるのか、、、。)

竹林の小径を進んで行くと現れる「野宮(ののみや)神社」。

(「源氏物語」に登場する歴史深い神社。縁結び、子宝安産のご利益だとか。参拝者の長い列ができていました。)

(「源氏物語」に登場する歴史深い神社。縁結び、子宝安産のご利益だとか。参拝者の長い列ができていました。)

ここでUターンして、こちらに入店。

(妻のリクエストで入りましたが、なかなか楽しめました。)

(妻のリクエストで入りましたが、なかなか楽しめました。)

嵐山限定のお土産もあります。

(売れ筋第1位だそうです。)

(売れ筋第1位だそうです。)

渡月橋に戻って、橋の上からの絶景を写メ。

(これは絶景。紅葉まではまだ少しかかりそうですが、山も何となく色づき始めているように感じました。)

(これは絶景。紅葉まではまだ少しかかりそうですが、山も何となく色づき始めているように感じました。)

渡月橋を渡って食事処を当たってみましたが、どこも予約客で満席とかで難しそう。阪急嵐山線で桂駅に戻って食べることにします。

(嵐山公園の中之島エリアから阪急の嵐山駅に向かう途中の橋からの景色も素晴らしかったです。)

(嵐山公園の中之島エリアから阪急の嵐山駅に向かう途中の橋からの景色も素晴らしかったです。)

妻と「嵐山もたまに来るとやっぱりいいね。」と話しながら数分、阪急嵐山駅です。

(何だかひっそりしています。)

(何だかひっそりしています。)

とここで、保津川下りの船の回送トラックに遭遇。

(おおっ、迫力。)

(おおっ、迫力。)

最後まで保津川下りを楽しませてもらったような感覚になりました。

(気を付けて亀岡に戻ってくださいねぇ。)

(気を付けて亀岡に戻ってくださいねぇ。)

嵐山線に乗って桂駅へ。

(面白いシートでした。ワンシートで妻と向かい合わせで3駅(笑)、あっという間に桂駅。)

(面白いシートでした。ワンシートで妻と向かい合わせで3駅(笑)、あっという間に桂駅。)

駅前の「大阪王将」で遅めの昼食です。

(餃子セットの定食と単品を組み合わせてシェア。満腹です。ごちそうさまでした。)

(餃子セットの定食と単品を組み合わせてシェア。満腹です。ごちそうさまでした。)

桂駅から特急で梅田駅へ。こうして「保津川下り」の日帰り旅は終了。それにしても、旅をするにはいい季節。短い秋を満喫したいものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます