ふるさと納税の返礼品で「ホテル雅叙園東京」に食事に行って来ました。食事ももちろん楽しみですが、セットになっている「百段階段」も興味津々です。

目黒駅を出て「行人坂」(ぎょうにんざか)をどんどん下って行きます。

(行きは下りなので歩きで。帰りは上りなので、ホテルの送迎バスで目黒駅に戻ります。(笑))

(行きは下りなので歩きで。帰りは上りなので、ホテルの送迎バスで目黒駅に戻ります。(笑))

10分くらいでしょうか、到着。

(なかなかの規模です。)

(なかなかの規模です。)

来たことがある妻の案内でホテル内に進みます。

(驚きの立派さでした。)

(驚きの立派さでした。)

車寄せの玄関から入ると、すぐに「百段階段」の受付がありますので、チケットを渡して入場。

(階段はどこだ?)

(階段はどこだ?)

「百段階段」にはこのゴージャスエレベーターで3階まで上がります。

(どんだけ高さのあるエレベーター! しかも螺鈿細工です。)

(どんだけ高さのあるエレベーター! しかも螺鈿細工です。)

中も「へぇ~」とうなる豪華さ。

(全面螺鈿細工が施されています。これはすごいです。)

(全面螺鈿細工が施されています。これはすごいです。)

スタートとなる階に到着。

(小さくて分かりづらいと思いますが、もうお雛様ディスプレイ。)

(小さくて分かりづらいと思いますが、もうお雛様ディスプレイ。)

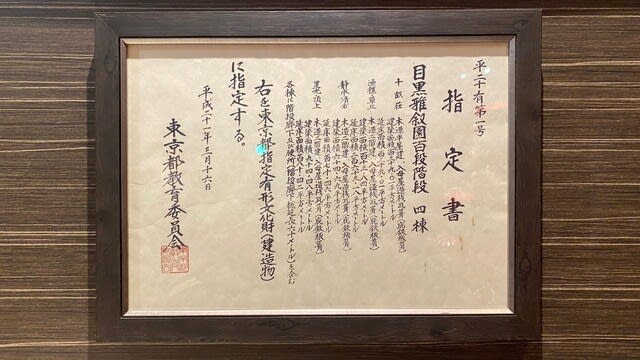

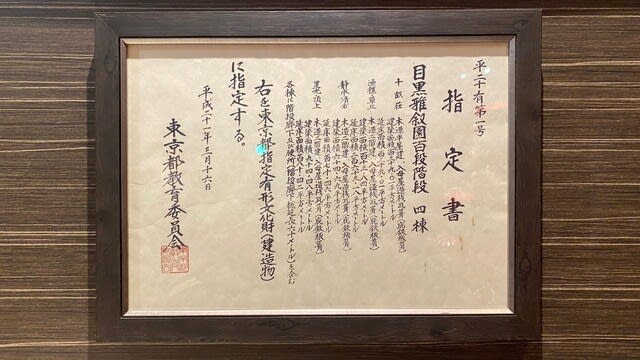

東京都指定有形文化財「百段階段」。「百段階段」は通称で、正式には「ホテル雅叙園東京」の前身「目黒雅叙園」の「3号館」。1935年(昭和10年)に建てられ、現存する唯一の木造建築です。

(平成21年(2009)3月、東京都の有形文化財に指定。)

(平成21年(2009)3月、東京都の有形文化財に指定。)

これが見上げた景色です。

(天井絵が豪華。)

(天井絵が豪華。)

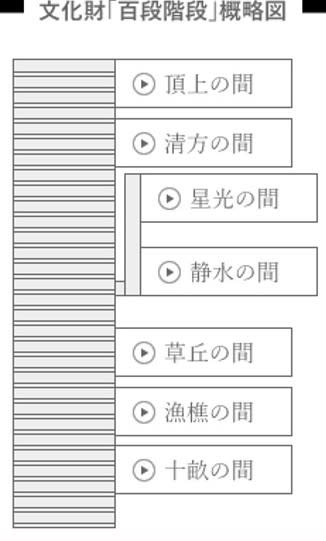

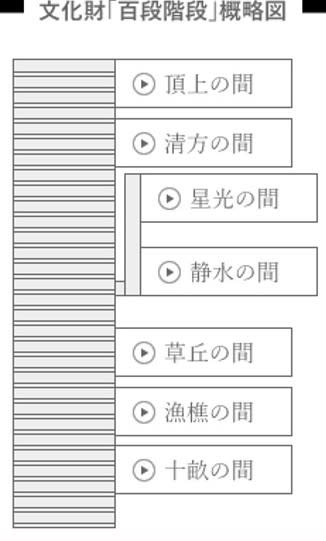

階段を上りながら右側に配されている部屋を見学していく感じです。

(概略図。ネットより拝借。)

(概略図。ネットより拝借。)

計7部屋。宴会用です。概略図には書かれていませんが、「十畝の間」の向かいには左側唯一の施設、便所が設けられています。(一番上の「頂上の間」の宴会客はたいへんです。(笑))

では、部屋を見学させていただきます。

(お雛様ディスプレイ。背景の円棚の器は「鏑木商舗」の九谷焼の小皿です。)

(お雛様ディスプレイ。背景の円棚の器は「鏑木商舗」の九谷焼の小皿です。)

こちらはまた別の部屋。柱など、装飾がすごい!

(この柱の彫刻がすごい。この部屋で宴会をやっても落ち着かないでしょうね。(笑))

(この柱の彫刻がすごい。この部屋で宴会をやっても落ち着かないでしょうね。(笑))

近づいて見ると、人形の行列は「きつねの嫁入り」でした。

(説明書きには茨城県牛久市に「女化」(おなばけ)という町名があり、そこの伝承が「きつねの嫁入り」だとか。梅か桜か、ここだけ春が来たような。)

(説明書きには茨城県牛久市に「女化」(おなばけ)という町名があり、そこの伝承が「きつねの嫁入り」だとか。梅か桜か、ここだけ春が来たような。)

各部屋に入るとすぐに気が付きますが、とにかく豪華絢爛。それもそのはず、当時「目黒雅叙園」は「昭和の竜宮城」と呼ばれるほど豪華な装飾が特徴だったそうで、文化史で見ると、桃山風、日光東照宮の系列、歌舞伎などに見られる江戸文化などに属するもの。その「目黒雅叙園」の中でも「百段階段」は伝統的な美意識の最高到達点の装飾が施されているそうです。すごっ。

こちらは大小豪華な鞠たちでいっぱい。

(一番下の大きな鞠はバレーボールくらいの大きさ。)

(一番下の大きな鞠はバレーボールくらいの大きさ。)

床の間には何やらめでたい雰囲気の鞠が。

(愛媛県松山市の「姫てまり」という伝統工芸とのこと。赤が基調となっていますが、これは赤ちゃんを表わしていて、「赤子が丸々と育ちますように。」という願いが込められているそうです。)

(愛媛県松山市の「姫てまり」という伝統工芸とのこと。赤が基調となっていますが、これは赤ちゃんを表わしていて、「赤子が丸々と育ちますように。」という願いが込められているそうです。)

部屋の窓。雰囲気がありますねぇ。

(欄干に肘をのせて酔い覚ましに、開けた窓から庭を見る、、、当時の景色が浮かぶようです。)

(欄干に肘をのせて酔い覚ましに、開けた窓から庭を見る、、、当時の景色が浮かぶようです。)

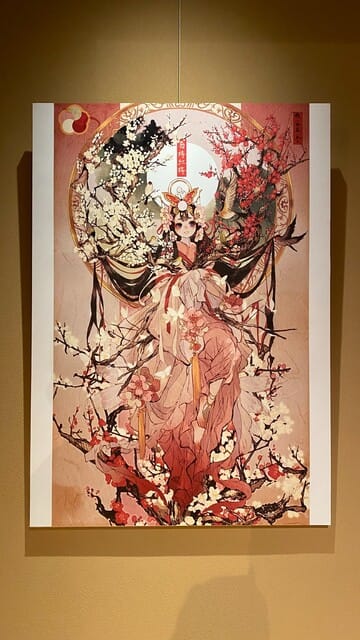

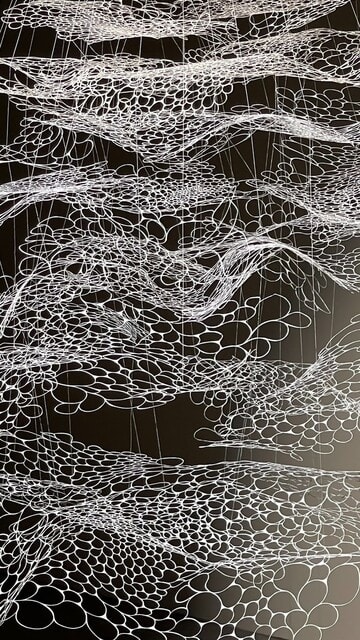

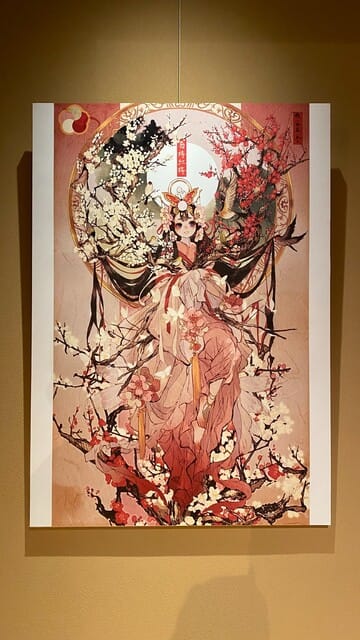

伝統工芸だけでなく、別の部屋では現代アートとのコラボも。

(アニメキャラのような絵画。)

(アニメキャラのような絵画。)

別部屋。こちらは「日々福」という作品で、1月1日から12月31日まで366日分、一体一体表情が異なる猫たちが飾られています。

(最前列、よく見ると、左から12月27日、12月28日、12月29日の猫さん。自分の誕生日の猫はとぼけたオッサン顔でした。(笑))

(最前列、よく見ると、左から12月27日、12月28日、12月29日の猫さん。自分の誕生日の猫はとぼけたオッサン顔でした。(笑))

別部屋。瓦の材質のようなもので、不気味な猫と兎の像。

(「猫鬼」と「兎神」だったかな。どっちにしても不気味。)

(「猫鬼」と「兎神」だったかな。どっちにしても不気味。)

いよいよ頂上に近づいて来ました。

(「百段階段」ですが、段数はどうやら99段のようです。「99」が一段転がり落ちて「98」と重なってしまっていました。(笑))

(「百段階段」ですが、段数はどうやら99段のようです。「99」が一段転がり落ちて「98」と重なってしまっていました。(笑))

「頂上の間」。

(「頂上の間」はこれまでの部屋と違って結構質素な印象でした。そのせいか、展示も質素。(笑))

(「頂上の間」はこれまでの部屋と違って結構質素な印象でした。そのせいか、展示も質素。(笑))

「百段階段」、結構見応えがあります。妻によると、季節季節で展示を替えているとのことで、リピーターも多いそうです。あとで知ったことですが、木造の階段ですが、全くきしむこともなく❝足下安定❞と思ったら、厚さ約5cmのケヤキ材を使っているそうです。ケヤキと言えば硬い木材として有名ですが、お値段も高級。階段そのものも豪華な「百段階段」でした。

さて、「百段階段」の見学は以上ですが、ホテル内の食事処「渡風亭」のランチの予約時刻までまだ時間がありますので、ホテル内を見学。

(すごっ。)

(すごっ。)

このカーブを抜けると、ここに出ます。

(何だこれはっ。これから竜宮城に入るのか、、、。)

(何だこれはっ。これから竜宮城に入るのか、、、。)

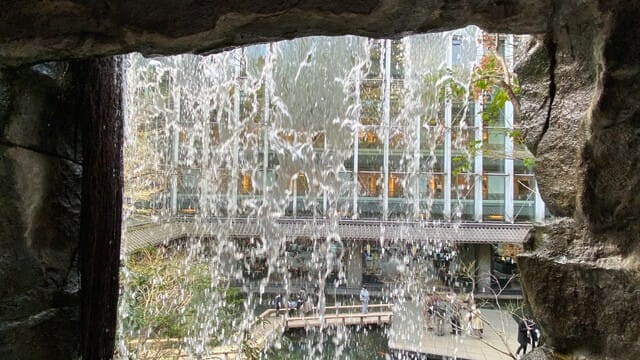

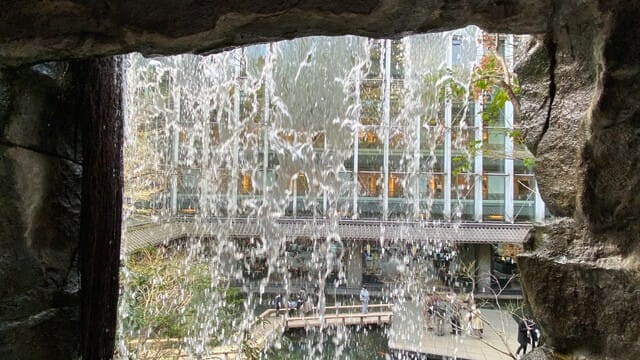

中庭(?)には滝もあります。

(この滝、特に名前はないみたい。)

(この滝、特に名前はないみたい。)

滝の裏側に散策路が通じていて、❝裏見の滝❞構造となっています。

(熊本県小国の「鍋ヶ滝」以来の❝裏見の滝❞。(笑))

(熊本県小国の「鍋ヶ滝」以来の❝裏見の滝❞。(笑))

まだ時間があるので、広大なロビーに置かれた野点の和風ベンチに座って休憩。

(ここが「渡風亭」。和風ベンチがちょうどいい所にありました。)

(ここが「渡風亭」。和風ベンチがちょうどいい所にありました。)

ちょっと早めに入れてくれるのかと思ったら、予約時刻まで入れてくれませんが、和風ベンチに座っていると「お待たせしました。どうぞこちらへ。」と迎えに来てくれました。

(通された部屋。広角で写メしたのでちょっと魚眼レンズ風に見えます。)

(通された部屋。広角で写メしたのでちょっと魚眼レンズ風に見えます。)

ふるさと納税の返礼品は「特選会席」のコースのようです。

(ワンドリンク付きとは知らなかったのでちょっと得した気分。)

(ワンドリンク付きとは知らなかったのでちょっと得した気分。)

先付、焼肴、煮物が一盛りで出てきました。

(写真には写っていませんが、同時に出てきた造りが手前に置かれています。)

(写真には写っていませんが、同時に出てきた造りが手前に置かれています。)

揚げ物はワカサギのフライ。これがうまかった!

(これまた写真に写っていませんが、手前の小皿にはソース、ケチャップにハーブを加えた特製ソースがあります。)

(これまた写真に写っていませんが、手前の小皿にはソース、ケチャップにハーブを加えた特製ソースがあります。)

造り、椀盛、ご飯(筍ご飯)、甘味。

(彩りがいいですねぇ。)

(彩りがいいですねぇ。)

「渡風亭」、一流ホテルの和食処なのできっと格式も高いのだろうと思いますが、ちょっとしたハプニング続きで、妻と笑いをこらえるのがたいへんだった楽しい食事会でした。(お給仕の方がかなりご高齢で、握力が衰えているのか、料理を出すのがたいへん。最後は、デザートの盆がもう少しで私にぶちまけられるところでした。(笑))

「ホテル雅叙園東京」の「百段階段」と「渡風亭」。暖かい日曜日の楽しいひと時でした。

(「城主証」。弘前市に観光では訪れましたが、弘前城には行っていません。)

(「城主証」。弘前市に観光では訪れましたが、弘前城には行っていません。)

(池袋駅と地下道で直結。)

(池袋駅と地下道で直結。) (チケットが取れたことで安心してしまって、あらすじの予習をすっかり忘れていました。後で知りましたが、野田地図では当該公演の初演日まではあらすじなどの情報はオープンにしないとか。)

(チケットが取れたことで安心してしまって、あらすじの予習をすっかり忘れていました。後で知りましたが、野田地図では当該公演の初演日まではあらすじなどの情報はオープンにしないとか。) (ポスター、横バージョン。超難解な小説「カラマーゾフの兄弟」をベースにしたことでえらい難しい舞台になっています。)

(ポスター、横バージョン。超難解な小説「カラマーゾフの兄弟」をベースにしたことでえらい難しい舞台になっています。) (まだ陽のあるうちに、ビールセットで。)

(まだ陽のあるうちに、ビールセットで。) (これこれ、結構おおぶりな餃子。)

(これこれ、結構おおぶりな餃子。) (小田急百貨店の解体現場はここではありませんが。中華料理屋で座った窓際の席からの景色。)

(小田急百貨店の解体現場はここではありませんが。中華料理屋で座った窓際の席からの景色。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (広大な地下駐車場。土日はガラガラというネット情報通り。)

(広大な地下駐車場。土日はガラガラというネット情報通り。) (日陰づたいに歩く。(笑))

(日陰づたいに歩く。(笑)) (開演15分前なのでお客さんはもう入場したのか、建物前に人はいません。)

(開演15分前なのでお客さんはもう入場したのか、建物前に人はいません。) (順番に意味があると思います。主演の上川隆也さんから始まって、風間俊介さん、六角精児さん、、、。この3人が「三悪人」です。)

(順番に意味があると思います。主演の上川隆也さんから始まって、風間俊介さん、六角精児さん、、、。この3人が「三悪人」です。) (ちょうど博多華丸さんでしたので写メを。(笑))

(ちょうど博多華丸さんでしたので写メを。(笑)) (ネットより拝借。黒澤明監督の映画「隠し砦の三悪人」。主演三船敏郎さん。)

(ネットより拝借。黒澤明監督の映画「隠し砦の三悪人」。主演三船敏郎さん。)

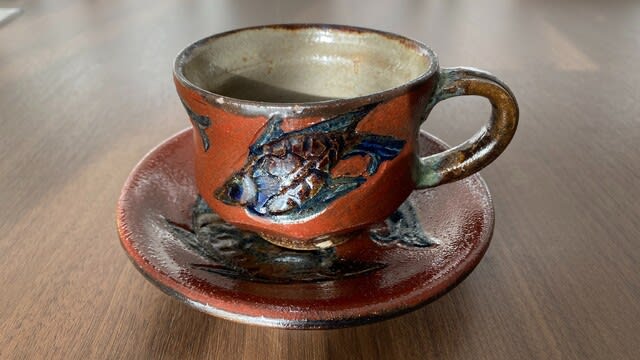

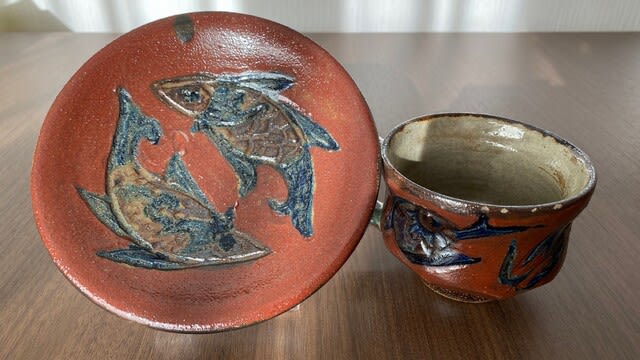

(ほぼ九州と沖縄の焼き物。)

(ほぼ九州と沖縄の焼き物。) (「いっちゃん」も「キボリノコンノ」も今回初めて知りました。独学でアートしていた「いっちゃん」(小学校3年生)が「キボリノコンノ」と出会って弟子入りしたとか。)

(「いっちゃん」も「キボリノコンノ」も今回初めて知りました。独学でアートしていた「いっちゃん」(小学校3年生)が「キボリノコンノ」と出会って弟子入りしたとか。) (ちょっと迷ってたどりついたビル。)

(ちょっと迷ってたどりついたビル。) (ギャラリーというよりは、この一画だけの展示コーナー。なるほど、ネットでの情報が少ないわけだ。)

(ギャラリーというよりは、この一画だけの展示コーナー。なるほど、ネットでの情報が少ないわけだ。) (ワサビ、チャーシュー、バターサンド。全部木彫りというからびっくり。)

(ワサビ、チャーシュー、バターサンド。全部木彫りというからびっくり。) (シガールだけでなく、袋の方も木彫り。「ひょえ~」と何度も驚嘆。)

(シガールだけでなく、袋の方も木彫り。「ひょえ~」と何度も驚嘆。) (作品名が白いプレートに書かれているのはいっちゃん作、黒いプレートはキボリノコンノ作。)

(作品名が白いプレートに書かれているのはいっちゃん作、黒いプレートはキボリノコンノ作。) (すごっ。)

(すごっ。)

(さすがに皿とフォークは本物か?)

(さすがに皿とフォークは本物か?) (こちらはちょっと絵画っぽいか。(笑))

(こちらはちょっと絵画っぽいか。(笑))

(持ってみましたが、確かに木でした。(笑) 裏側もしっかりと作り込まれていました。)

(持ってみましたが、確かに木でした。(笑) 裏側もしっかりと作り込まれていました。) (人がいっぱい。日本人よりも外国人の方が多いかも。)

(人がいっぱい。日本人よりも外国人の方が多いかも。) (大阪・関西万博のPRよりも、かに道楽やグリコの巨大サインの方が目立っていましたね。そして、とにかく外国人が多い。)

(大阪・関西万博のPRよりも、かに道楽やグリコの巨大サインの方が目立っていましたね。そして、とにかく外国人が多い。) (「バラの包みの高島屋」というCMが聞こえてきそうな風格です。)

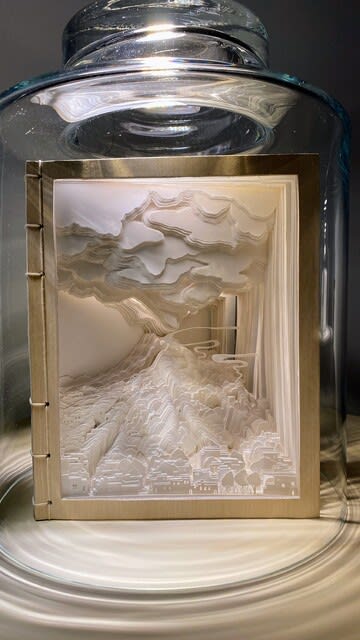

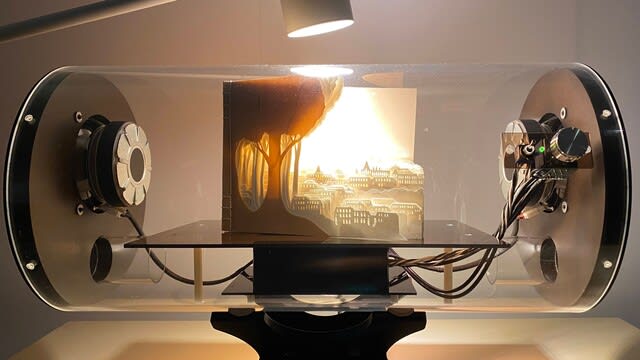

(「バラの包みの高島屋」というCMが聞こえてきそうな風格です。) (「切りだす光に包まれる 切り絵の展覧会」。切り絵というと、芸人がしゃべりながら即興でハサミでやる画用紙サイズの伝統芸を思い浮かべますが、全く別物でした。)

(「切りだす光に包まれる 切り絵の展覧会」。切り絵というと、芸人がしゃべりながら即興でハサミでやる画用紙サイズの伝統芸を思い浮かべますが、全く別物でした。) (歌手の森山良子さんがステージセットに採用している大がかりなもの。これを全て手作業で切り出しているというのだからすごい。)

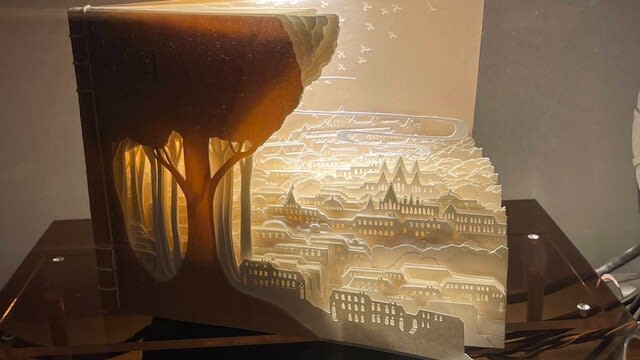

(歌手の森山良子さんがステージセットに採用している大がかりなもの。これを全て手作業で切り出しているというのだからすごい。)

(森の奥に続いていくような錯覚。作者の柴田あゆみさんが語るビデオを後で観ましたが、多い時は100枚以上のページを重ねるそうです。)

(森の奥に続いていくような錯覚。作者の柴田あゆみさんが語るビデオを後で観ましたが、多い時は100枚以上のページを重ねるそうです。) (火山の噴火。切り絵がここまで立体的に表現できる芸術とは新発見です。)

(火山の噴火。切り絵がここまで立体的に表現できる芸術とは新発見です。)

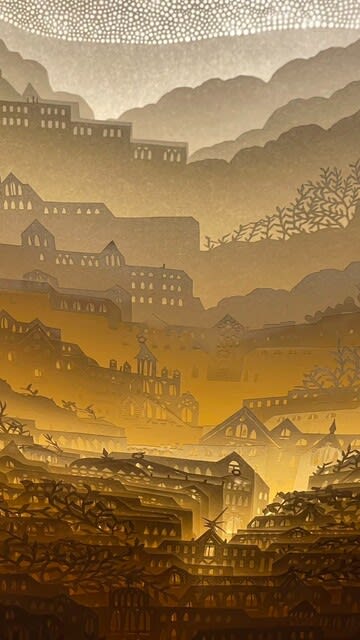

(実際の世界のどこかの景色か、あるいはアニメの異世界のイメージか。)

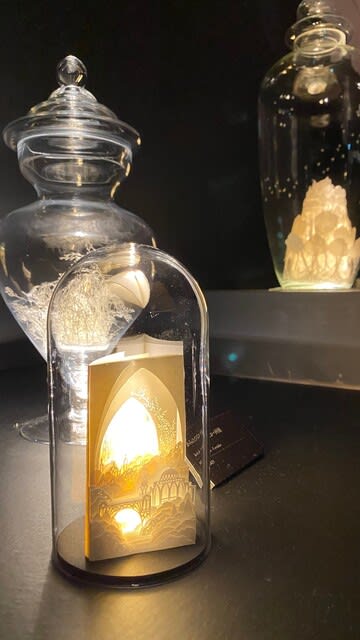

(実際の世界のどこかの景色か、あるいはアニメの異世界のイメージか。) (瓶のサイズも小さくなり、形も様々。)

(瓶のサイズも小さくなり、形も様々。) (ライティングを使っているとはいえ、このグラデュエーションはどうやって出しているのだろう。)

(ライティングを使っているとはいえ、このグラデュエーションはどうやって出しているのだろう。) (これ瓶の中で広げているのかなぁ。作り方も想像を超えています。)

(これ瓶の中で広げているのかなぁ。作り方も想像を超えています。) (これを一箇所もちぎれずに切り出すって、、、。)

(これを一箇所もちぎれずに切り出すって、、、。)

(四合瓶サイズにびっしり茂る植物はまるで生きているよう。)

(四合瓶サイズにびっしり茂る植物はまるで生きているよう。) (実際に見ると繊細にして迫力ある作品です。)

(実際に見ると繊細にして迫力ある作品です。) (やっぱり出てくるのは「すごっ」。大きさと繊細さの両方で驚かされてフィニッシュです。(笑))

(やっぱり出てくるのは「すごっ」。大きさと繊細さの両方で驚かされてフィニッシュです。(笑)) (行きは下りなので歩きで。帰りは上りなので、ホテルの送迎バスで目黒駅に戻ります。(笑))

(行きは下りなので歩きで。帰りは上りなので、ホテルの送迎バスで目黒駅に戻ります。(笑)) (なかなかの規模です。)

(なかなかの規模です。) (驚きの立派さでした。)

(驚きの立派さでした。) (階段はどこだ?)

(階段はどこだ?) (どんだけ高さのあるエレベーター! しかも螺鈿細工です。)

(どんだけ高さのあるエレベーター! しかも螺鈿細工です。) (全面螺鈿細工が施されています。これはすごいです。)

(全面螺鈿細工が施されています。これはすごいです。) (小さくて分かりづらいと思いますが、もうお雛様ディスプレイ。)

(小さくて分かりづらいと思いますが、もうお雛様ディスプレイ。) (平成21年(2009)3月、東京都の有形文化財に指定。)

(平成21年(2009)3月、東京都の有形文化財に指定。) (天井絵が豪華。)

(天井絵が豪華。) (概略図。ネットより拝借。)

(概略図。ネットより拝借。) (お雛様ディスプレイ。背景の円棚の器は「鏑木商舗」の九谷焼の小皿です。)

(お雛様ディスプレイ。背景の円棚の器は「鏑木商舗」の九谷焼の小皿です。) (この柱の彫刻がすごい。この部屋で宴会をやっても落ち着かないでしょうね。(笑))

(この柱の彫刻がすごい。この部屋で宴会をやっても落ち着かないでしょうね。(笑)) (説明書きには茨城県牛久市に「女化」(おなばけ)という町名があり、そこの伝承が「きつねの嫁入り」だとか。梅か桜か、ここだけ春が来たような。)

(説明書きには茨城県牛久市に「女化」(おなばけ)という町名があり、そこの伝承が「きつねの嫁入り」だとか。梅か桜か、ここだけ春が来たような。) (一番下の大きな鞠はバレーボールくらいの大きさ。)

(一番下の大きな鞠はバレーボールくらいの大きさ。) (愛媛県松山市の「姫てまり」という伝統工芸とのこと。赤が基調となっていますが、これは赤ちゃんを表わしていて、「赤子が丸々と育ちますように。」という願いが込められているそうです。)

(愛媛県松山市の「姫てまり」という伝統工芸とのこと。赤が基調となっていますが、これは赤ちゃんを表わしていて、「赤子が丸々と育ちますように。」という願いが込められているそうです。) (欄干に肘をのせて酔い覚ましに、開けた窓から庭を見る、、、当時の景色が浮かぶようです。)

(欄干に肘をのせて酔い覚ましに、開けた窓から庭を見る、、、当時の景色が浮かぶようです。) (アニメキャラのような絵画。)

(アニメキャラのような絵画。) (最前列、よく見ると、左から12月27日、12月28日、12月29日の猫さん。自分の誕生日の猫はとぼけたオッサン顔でした。(笑))

(最前列、よく見ると、左から12月27日、12月28日、12月29日の猫さん。自分の誕生日の猫はとぼけたオッサン顔でした。(笑)) (「猫鬼」と「兎神」だったかな。どっちにしても不気味。)

(「猫鬼」と「兎神」だったかな。どっちにしても不気味。) (「百段階段」ですが、段数はどうやら99段のようです。「99」が一段転がり落ちて「98」と重なってしまっていました。(笑))

(「百段階段」ですが、段数はどうやら99段のようです。「99」が一段転がり落ちて「98」と重なってしまっていました。(笑)) (「頂上の間」はこれまでの部屋と違って結構質素な印象でした。そのせいか、展示も質素。(笑))

(「頂上の間」はこれまでの部屋と違って結構質素な印象でした。そのせいか、展示も質素。(笑)) (すごっ。)

(すごっ。) (何だこれはっ。これから竜宮城に入るのか、、、。)

(何だこれはっ。これから竜宮城に入るのか、、、。) (この滝、特に名前はないみたい。)

(この滝、特に名前はないみたい。) (熊本県小国の「

(熊本県小国の「 (ここが「渡風亭」。和風ベンチがちょうどいい所にありました。)

(ここが「渡風亭」。和風ベンチがちょうどいい所にありました。) (通された部屋。広角で写メしたのでちょっと魚眼レンズ風に見えます。)

(通された部屋。広角で写メしたのでちょっと魚眼レンズ風に見えます。) (ワンドリンク付きとは知らなかったのでちょっと得した気分。)

(ワンドリンク付きとは知らなかったのでちょっと得した気分。) (写真には写っていませんが、同時に出てきた造りが手前に置かれています。)

(写真には写っていませんが、同時に出てきた造りが手前に置かれています。) (これまた写真に写っていませんが、手前の小皿にはソース、ケチャップにハーブを加えた特製ソースがあります。)

(これまた写真に写っていませんが、手前の小皿にはソース、ケチャップにハーブを加えた特製ソースがあります。) (彩りがいいですねぇ。)

(彩りがいいですねぇ。) (スマホのスクショ。)

(スマホのスクショ。) (ほとんどの人が公演パンフレット(2500円)とセットで購入していました。(笑))

(ほとんどの人が公演パンフレット(2500円)とセットで購入していました。(笑))

(結構大きい。3.5mだとか。)

(結構大きい。3.5mだとか。)

(美術館側から写メ。)

(美術館側から写メ。) (樹々は新緑の季節です。)

(樹々は新緑の季節です。) (見事な咲きっぷり。)

(見事な咲きっぷり。)

(久々です。ブログの過去の記事をチェックしてみると、2013年以来か。)

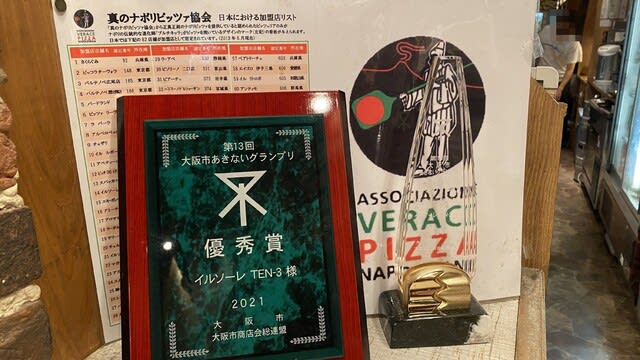

(久々です。ブログの過去の記事をチェックしてみると、2013年以来か。) (前面の大阪市の表彰楯は関係ありません。(笑))

(前面の大阪市の表彰楯は関係ありません。(笑)) (ごく普通の新鮮野菜です。(笑))

(ごく普通の新鮮野菜です。(笑)) (写真で見るよりも実際はかなり大きいです。)

(写真で見るよりも実際はかなり大きいです。)

(朝一番の太宰府天満宮の「太鼓橋」。ほとんど誰もいない、気持ちいい朝です。)

(朝一番の太宰府天満宮の「太鼓橋」。ほとんど誰もいない、気持ちいい朝です。) (太宰府天満宮のアジサイは、40種類5000株だそうです。)

(太宰府天満宮のアジサイは、40種類5000株だそうです。)

(実際に見ると、様々な種類のアジサイが本当にきれいで、気持ちが晴れやかになります。)

(実際に見ると、様々な種類のアジサイが本当にきれいで、気持ちが晴れやかになります。) (花菖蒲は、55種30000株だそうです。)

(花菖蒲は、55種30000株だそうです。) (太宰府天満宮の境内を通らないルートもありますが、最後に階段を上ることになります。)

(太宰府天満宮の境内を通らないルートもありますが、最後に階段を上ることになります。)

(おおっ、きれい。)

(おおっ、きれい。) (今年はカシワバアジサイの当たり年で咲きまくっているそうです。)

(今年はカシワバアジサイの当たり年で咲きまくっているそうです。)

(今が見頃のようです。)

(今が見頃のようです。)

(紅梅も同じようにほぼ満開でした。)

(紅梅も同じようにほぼ満開でした。)

(博物館から続く長いエスカレーターを降りて出た所。)

(博物館から続く長いエスカレーターを降りて出た所。) (満席になることはありませんでしたね。)

(満席になることはありませんでしたね。) (大トロ2個、ウニも入った豪華なお寿司ですが、かなりお得でしたよ。)

(大トロ2個、ウニも入った豪華なお寿司ですが、かなりお得でしたよ。)