初めての石垣島から沖縄本島への出張、土曜日は福岡に戻るだけなので、フライトを夜にして、レンタカーで回ってみました。

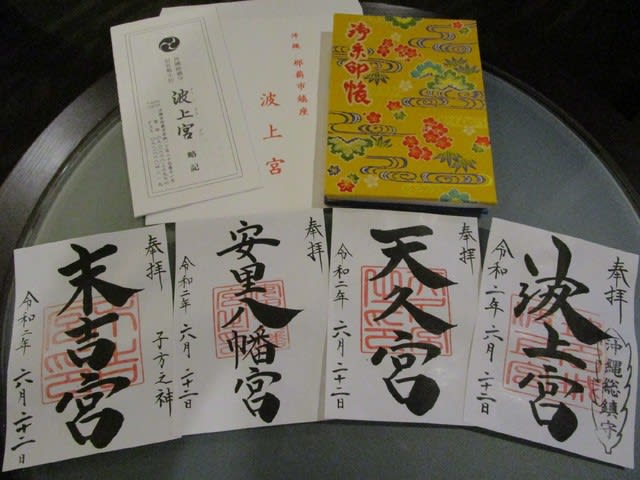

テーマは、「琉球八社」へのお参りと、「城跡」の散策、です。

行程はこんな感じです。

琉球八社とは、琉球王国において「官社の制」により王府から特別の扱いを受けた8つの神社のこと。

ちなみに、時間の関係で、今回泣く泣くプランから外した名所。

・北部の「今帰仁城(なきじんぐすく)城跡」:空港まで3時間弱、フライトに乗り遅れるおそれあり。

・南城市の「斎場御嶽」(せーふぁーうたき):1時間はかけてじっくり見学したい(時間が厳しい)。

・首里城近くの「玉陵」(たまうどぅん):中心地なので次の機会に徒歩で散策を。

琉球八社で那覇周辺にある六社の位置関係はこんな感じ。

那覇周辺のお宮は入り組んだ住宅街の中にあって車を停めることができず、お参りできなかったお宮もあります。

・お参りできたお宮:波之上宮、沖宮、識名宮、普天満宮、金武宮(金武観音寺)

・お参りできなかったお宮:安里八幡宮、天久宮、末吉宮

それでも最後までお天気に恵まれ、充実した小旅行となりました。

土曜日朝、雲が多いですが、雨は降っていません。

朝食は7時からなので、まずは朝風呂を。

沖縄では数少ない天然温泉「三重城温泉」が湧出していますので、昨晩は大浴場を楽しみましたが、同じ温泉が部屋でも出ますので、今朝はそちらを楽しみます。

(地下800mからの40.9℃の食塩泉(約800万年前の化石海水)で、なめるとしょっぱい。)

(地下800mからの40.9℃の食塩泉(約800万年前の化石海水)で、なめるとしょっぱい。)

浴室から窓の外の景色を見ながら、起き抜けから贅沢をさせてもらいました。

朝食はブッフェスタイルですが、混雑もなく快適、沖縄料理をはじめ地元の食材を使った美味しいものばかり。

(不思議なことに自然とバランスの取れた食事となりました。)

(不思議なことに自然とバランスの取れた食事となりました。)

8時半にはチェックアウトして、ホテル内のレンタカーカウンターへ。

「車はホテルから出て海沿いの駐車場のココにありますのでお客様ご自身でお願いします。」とのこと、スピーディーで楽です。

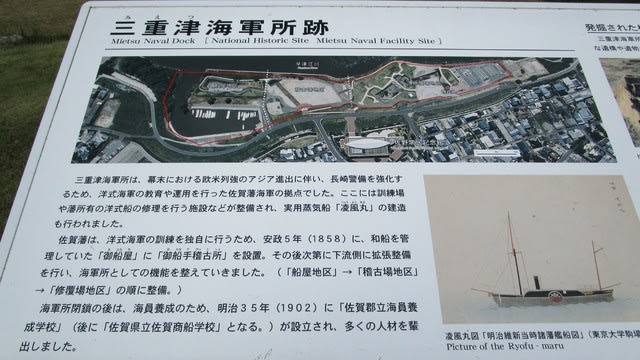

駐車場への道は、何やら石垣が。

このあたりは、「三重城」(みーぐすく)という城跡のようで、遡ること約500年、琉球王朝時代の那覇港の沖合500mに築城された、倭寇や中国の海賊に対する防衛の要塞だったそうです。(だから「三重城温泉」なんですね。)

無事、自分でレンタカーをピックアップして、さっそく、ホテルに最寄りの琉球八社、沖縄総鎮守の「波之上宮」へ。

(真っ黒な鳥居が渋い。)

(真っ黒な鳥居が渋い。)

インバウンドの観光客で大賑わいなのにはちょっとびっくり。

白い法被を着たおじさんに駐車場のことを聞いたら、「30分以内でね!」と言われました。

軽の「ムーヴ」だったことが幸いして、空いていた軽自動車専用の駐車場に入れました。

さっそくお参りを。

(快晴だったら映えるでしょうねぇ。)

(快晴だったら映えるでしょうねぇ。)

今回の琉球八社めぐり用に買おうと思っていた御朱印帳を買って、、、

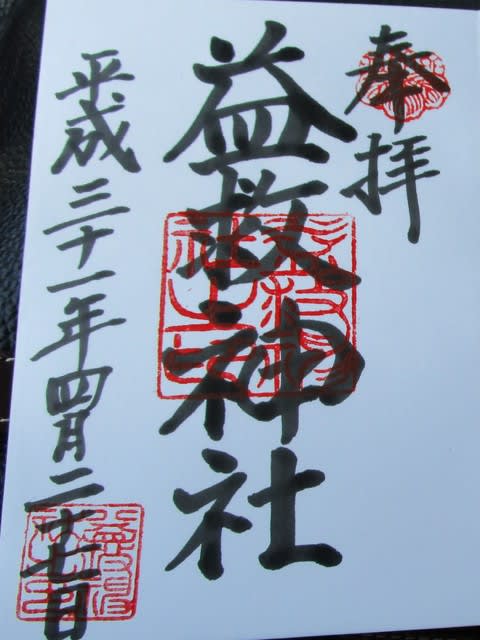

御朱印をいただきました。

「波之上」というぐらいですから、海際の断崖絶壁の上に御鎮座されています。

(境内から砂浜に下りて撮影。この崖の上です。)

(境内から砂浜に下りて撮影。この崖の上です。)

御朱印帳の裏の模様がこの景色です。

(海の上から見た景色ですね。)

(海の上から見た景色ですね。)

波之上宮の御由緒はなかなか難しく、うまく略記できないので、一番分かりやすかったものを引用しますと、、、

「当宮の創始年は不詳であるが、遙か昔の人々は洋々たる海の彼方、海神の国(ニライカナイ)の神々に日々風雨順和にして豊漁と豊穣に恵まれた平穏な生活を祈った。その霊応の地、祈りの聖地の一つがこの波の上の崖端であり、ここを聖地、拝所として日々の祈りを捧げたのに始まる。」とのことです。

波之上宮のお隣に、「護国寺」があります。

観光客でにぎわう波之上宮とは逆にひっそりとしています。

(誰もいません。)

(誰もいません。)

護国寺は、沖縄に現存する一番古い寺院と言われており、1368年に真言宗の布教のために創建されたそうです。

お参りさせていただき、御朱印をいただきました。

人には出会いませんでしたが、猫が2匹、私に関心を持って見つめていました。

何とか30分以内で車に戻って、次の八社へ。

「安里八幡宮」をカーナビにセットして出発、10分ぐらいで、車のすれ違いが難しい入り組んだ住宅街でお宮を見つけましたが、どうにも車を停めることができず、断念。

幸いにもモノレールと徒歩でも来れそうな感じでしたので、またの機会にすることにします。

さらに15分ほど走って「識名宮」に到着、今度は駐車場がありました。

(駐車場は裏です。)

(駐車場は裏です。)

識名宮は、熊野三所権現を祀る琉球八社の一つで、「八社縁起由来」によれば、洞穴に光り輝く賓頭蘆(びんずる)があり、霊験あらたかだったため祀っていたところ、1680年、洞穴の外にお宮を遷した、とあります。

何と、毎月1日と15日は本殿の後ろにある洞穴の門が開門される、と後で知り(今日は6月1日!)、残念。

境内から道路側を見ると、こんな景色。

お天気は曇から晴へと好転のもよう。

お参りさせていただき、社務所へ御朱印をいただきに行きましたが、電気は点いているものの、どなたもおらず、鍵も締まっています。

「時間があったら帰りに来よう。」と思って、お宮を出ました。

お宮近くに文化財の説明板がありました。

このあたり繁多川(はんたがわ)は水が豊かな地域で、昔から集落があり、神聖な場所とされてきたようです。

「メーミチー」という石畳敷があったそうですが、ごく一部だけで、「これがそうかな?」と想像する感じです。

ここで、ちょっと方針転換して、遠くの目的地をまずは巡ることにしました。

普天間にある「普天満宮」。

境内では、ちょうど神前式の結婚式を終えた新郎新婦とご親族でしょうか、写真を撮っていました。

ここでようやく気付いたのですが、地元の方は、お線香をあげて正座して長く長くお参りをされます。

お宮が本当に神聖な信仰の場なんだなぁ、と感じました。

「普天満宮」にも洞穴があります。

普天満宮の創建は、その昔、普天満の洞穴に琉球古神道神を祀ったことに始まり、尚金福王から尚泰久王の頃(1450~60年)に、熊野権現を合祀した、とのことです。

申し出れば、その洞穴を巫女さんが案内してくれるそうです。(記帳は必須ですが、無料とのことです。)

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

ちなみに、洞穴内は写真撮影禁止とのことです。

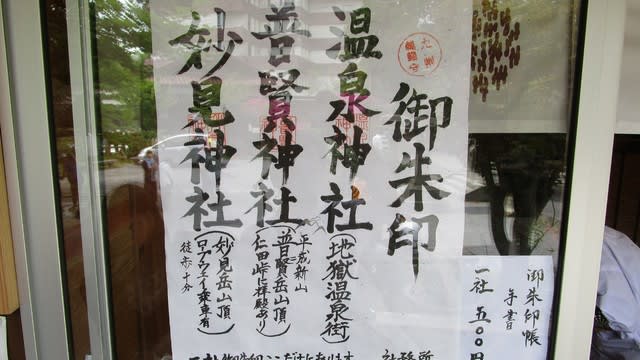

御朱印をいただきに、近代的な社務所へ。

打ち合わせをするような小さな控室で待ちます。

(オリジナル御朱印帳の宣伝あり。)

(オリジナル御朱印帳の宣伝あり。)

御朱印です。

ありがとうございました。

今回の小旅行では、昨年11月に麓から見た「勝連城城跡」が素晴らしかったので、他の城跡も見てみたくなり、まずは普天満宮近くの「中城(なかぐすく)城跡」へ。

入口はほとんどノーアピールというか自然体。

(通りの奥が入口。)

(通りの奥が入口。)

見学料400円。(駐車場はもちろん無料。)

中城は山の尾根に細長く築かれています。

(順路通りに散策した最後にあるジオラマです。)

(順路通りに散策した最後にあるジオラマです。)

「正門」まではかなり登るので、カートで連れて行ってくれます。

(カートで連れて行ってもらわなければたいへんです。)

(カートで連れて行ってもらわなければたいへんです。)

ここからは「順路」に沿って散策して行きます。

少し登ると、いきなり視界に飛び込んでくる❝廃墟❞。

(何の説明板もありません。)

(何の説明板もありません。)

福岡に帰ってからネットで調べてみました。

沖縄の復帰前後に開業が計画されたが、1975年の沖縄国際海洋博覧会を前に建設途中で営業を停止した「中城高原ホテル」が40年以上にわたって廃虚と化してきたものだそうです。(今後、県が撤去を予定していて、何らかの施設として整備されるそうです。)

「正門」は人が2人並んでちょうど通れるぐらいの幅で、各「郭」(石垣に囲まれた各エリア)の間には、このような門があります。

この門をくぐると、こんな景色。

城壁の上に立つことができますが、さすが城です、眺望が抜群。

「郭」を隔てる石垣の美しさも鳥瞰できます。

(美しい。)

(美しい。)

壮大な建造物です。

石積みの技術も進化していたそうで、この美しい曲線の「三の郭」は「新城」(みーぐすく)と呼ばれる最新の石積み技術で築かれたそうです。

時の流れを感じさせる、美しい緑の合間から見上げる、石垣と青空。

城のことも城攻めのことも私は分かりませんが、難攻不落の城じゃないかと思ってしまいます。

とにかく石垣に変化があって、かつ、それぞれに違った美しさです。

そろそろ最後の方です。

世界遺産の記念碑で終わりです。

40分ぐらいは散策していたでしょうか、カートで出発した入口に戻ってきました。

中城城跡、見応え十分、おススメです。

ただし、日差しを遮るものは何もありませんので、夏場は厳しいかも。(汗だくになりました。)

中城城跡散策の充実感と冷房MAXの車内で気持ちよくドライブ。

かなり北上して金武町の「金武観音寺」(金武宮)をめざします。

(すっかり快晴になりました。)

(すっかり快晴になりました。)

金武観音寺もひっそりとしています。

参道は樹の生い茂る涼しげな木陰。

金武町指定文化財の「金武観音寺のフクギ」(樹齢推定350年)があります。

フクギは常緑の高木で、風や潮害に強く、沖縄各地で屋敷林として植えられているそうです。

今帰仁城城跡を勧めてくれたANDさんが、その近くのフクギ並木が素晴らしいと合わせて勧めてくれましたが、フクギの木を見ることができて良かったです。次は今帰仁に足を延ばしたいと思います。

境内です。

(いい雰囲気です。)

(いい雰囲気です。)

金武観音寺にも「日秀洞」と呼ばれる洞穴があり、観音寺鎮守「金武権現(熊野三所権現)」と「水天」が祀られています。

金武観音寺は、16世紀に西方浄土をめざして和歌山県から金武湾にたどり着いた日秀上人によって開かれたことに由来します。

洞穴入口、かなり怖いです。

おそるおそる、しかし、神聖な場所なので失礼のないように階段を下りました。

権現様と水天様にお参りさせていただきました。

この後、社務所で御朱印をいただきました。

(かわいい❝しおり❞をいただきました。)

(かわいい❝しおり❞をいただきました。)

ありがとうございました。

一番遠方の「金武観音寺」からは、那覇に戻っていくイメージとなります。

南下しながら島を東から西に横切るように、「座喜味城城跡」へ向かいます。

米軍基地「キャンプ・ハンセン」がありました。

「座喜味城城跡」に到着、この時点で午後2時前。

案内板で全景を見てみると、中城城跡よりも円形を帯びています。

座喜味城城跡は公園のようになっていて、入場無料です。

城という機能を忘れてしまう、この美しさ。

散策できるエリアは中城城跡よりもかなり小ぢんまりしているので、短時間で観ることができます。

(城壁に立つこともできます。)

(城壁に立つこともできます。)

中城とは違う築城思想のように感じますが、築城の名人と評された「護佐丸」(中城城主でもある)によって築かれたそうです。

街を鳥瞰できるという眺望は中城城跡と同じです。

(標高120mの丘陵地に立地。読谷村を一望。)

(標高120mの丘陵地に立地。読谷村を一望。)

重厚で美しい曲線を生かし、芸能やイベントが催されるなど、天然の劇場として活用されるほか、サイトでは、ここで結婚式もできる、と紹介されています。

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

「世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアム」が併設されています。

(ちょうどこの時、スコールのように雨が降ってきました。)

(ちょうどこの時、スコールのように雨が降ってきました。)

夕方にかけて渋滞が発生するとレンタカーの受付の方にアドバイスを受けていましたので、資料館はカットしました。

次は座喜味城城跡のすぐ近く、焼き物の里、「やちむんの里」へ。

やちむんの里は、それぞれ独立して営業している、19の工房が集まる地域のこと。

いろいろと勉強してから訪問すれば入って行けるのでしょうけど、商店というよりは完全に工房ですので、入りづらい感じはあります。

(ここに入って行って、作品(商品)を見せてもらうのは、ちょっとハードルありです。)

(ここに入って行って、作品(商品)を見せてもらうのは、ちょっとハードルありです。)

前回(今年4月)沖縄に来た時に空港で買った本、「壺屋焼入門」で紹介されている、「金城次郎」さんトレードマークの魚の絵を使った金城さんのお店もあります。

急な雨上がりの後の強烈な日差しで、道路から湯気が立ち昇るという初めて見る景色の中、ぶらぶらしていると、見やすいお店発見。

単身住まいに妻が来ると、いつもご飯茶碗がなくて不便をしているので、こちらをお土産に買いました。

(なかなか素朴で味があると思いますが。)

(なかなか素朴で味があると思いますが。)

ほとんど散策している人はいませんが、ゼロではありません。のんびりと雰囲気を味わうことができました。

「月桃」の花は今がシーズンなんだなぁ、と発見した散策でもあります。

遠方の目的地としては、やちむんの里で最後です。

琉球八社で今回お参りしようと思うのは、残すは「沖宮」のみ。

沖宮は「奥武山(おうのやま)総合運動場」の中にあり、午前中にトライした時は、運動イベントの参加者と観客の車の待ち行列で入れずスルーしていました。

まずは、社務所にどなたもいなかった「識名宮」にもう一度行ってみます。

(もう一度お参りさせていただきました。午前中よりも快晴で映えます。)

(もう一度お参りさせていただきました。午前中よりも快晴で映えます。)

今度はいらっしゃいましたので、御朱印をお願いしました。

オリジナル御朱印帳があります。

(写真だけ撮らせていただきました。)

(写真だけ撮らせていただきました。)

御朱印です。

ありがとうございました。

続いて、「奥武山総合運動場」へ。

夕刻近く、駐車場も空いてきましたので、すんなり入れました。

(巨人軍のキャンプ球場。)

(巨人軍のキャンプ球場。)

運動公園内を少々歩くと、沖宮の入口があります。

階段を登ると、、、

(「お笑い神事」?)

(「お笑い神事」?)

養生中でした。

(ひょっとして養生じゃなくて、これが常設?)

(ひょっとして養生じゃなくて、これが常設?)

お参りしました。

すぐ隣のテント下が臨時の(?)社務所になっているので、御朱印をお願いすると、「他にもお参りする所があるので、御朱印を書いている間にどうぞ。」とのこと。

こんなにあると、夏本番のような暑さの中どうなるかと思いましたが、結構近場ばかりで助かりました。

「八坂神社」にお参りして、天照大神が祀られているという「天燈山御嶽」へ。

沖宮の主神である天受久女龍宮王御神(天照大御神)が御鎮座されている、と神示があった場所は「黄金森」(くがにむい)とも呼ばれ、このお宮の中でも最大のパワースポット、とのことです。

街を一望できます。

お隣のプールでは水泳の大会が繰り広げられていました。

(競技のアナウンスがガンガン流れていました。(笑))

(競技のアナウンスがガンガン流れていました。(笑))

「水神」にお参りして、その先には「権現堂」と「弁財天」があります。

最後に「住吉神社」にお参りしました。

そうそう、沖縄は空手の発祥の地、日本空手の父・近代空手の父とも呼ばれる船越義珍さんの顕彰碑があります。

(「空手に先手なし」。)

(「空手に先手なし」。)

沖宮には巨人軍の原監督もお参りされたようです。

沖宮、この「沖宮ニュース」や「お笑い神事」、さらにはなかなかポップなホームページなど、新しいことにどんどん取り組んでおられるようです。

さて、沖宮の令和記念の限定御朱印、青い海と青い空に沖縄の県花デイゴの赤い花が舞い、白龍が飛躍している、特別バージョンのものをいただきました。(帰宅後、御朱印帳に貼りました。)

同じ運動公園内には「護国神社」もありますが、あまりにも近代的ビルなので、お参りはしませんでした。

車に戻りました。

夕刻の渋滞を考えると、余裕を持ってレンタカーを返却した方が良さそうです。

返却場所の横にはエネオスが併設していて、そこでガソリン満タンにすればいいので、楽です。

「那覇空港店」というわりにはちょっと離れていますが、バスで送迎してくれます。

幸い渋滞もなく、空港に到着。

今日は昼食は飛ばすだろうから朝食をしっかり食べておきましたが、さすがにお腹が空きました。

5時半頃ですが、ちょっと早めの夕食を。

「ROYAL」さん、注文はタブレット、会計はQRコードをかざしてセルフ精算、というシステムでした。(もちろん、店員さんにお願いするのも全然OKです。)

「アグー豚のトンカツ定食」でガッツリと。

小鉢などに沖縄の美味しい一品が4種もあって、最後まで楽しませていただきました。

ごちそうさまでした。

何となく惹かれたお土産を購入。

沖縄や石垣島では何種類ものパイナップルがあるとか、そのフィナンシェです。

そんなこんなで那覇空港で今までで一番いろいろと見て回れました。

フライトも定刻、福岡空港には定刻前に到着というラッキーでした。

地下鉄に乗り、博多駅に着くと、このポスター。

福岡に帰ってきたなぁ、と思うと同時に、いよいよ山笠です。

今回の琉球八社やお寺へのお参り、御朱印をこんなにいただきました。

ありがとうございました。

こうして、初めての石垣島・竹富島から沖縄小旅行まで、無事に充実した2泊3日となりました。

もちろん、やるべき仕事はしております。(笑)

お世話になったみなさん、ありがとうございました!

(この独特の釉薬模様は「斑唐津」(まだらからつ)という、釉薬を塗り重ねて景色を作る技法とのことです。)

(この独特の釉薬模様は「斑唐津」(まだらからつ)という、釉薬を塗り重ねて景色を作る技法とのことです。) (中の景色も最高です。)

(中の景色も最高です。) (鶴見窯は若い陶工さんが作陶されているようです。)

(鶴見窯は若い陶工さんが作陶されているようです。) (大ぶりのマグカップですが、軽い!)

(大ぶりのマグカップですが、軽い!) (ピントが、、、。)

(ピントが、、、。)

(「日本最西端の駅」、

(「日本最西端の駅」、 (午後6時半頃。沖縄はまだまだ明るいです。)

(午後6時半頃。沖縄はまだまだ明るいです。)

(北に走るルートは、ほぼ現在の国道58号線沿いというところでしょうか。)

(北に走るルートは、ほぼ現在の国道58号線沿いというところでしょうか。) (ギリギリ雨は降っていません。)

(ギリギリ雨は降っていません。) (サンドイッチにしました。)

(サンドイッチにしました。) (三線の名人も注文するという名工の作。)

(三線の名人も注文するという名工の作。) (別名「社壇」と言うそうです。)

(別名「社壇」と言うそうです。)

(葉は食べ物を包むのに使われます。とてもいい香りがします。)

(葉は食べ物を包むのに使われます。とてもいい香りがします。)

(昨年巡った時もここまではたどり着いたのですが、駐車できず、お参りできませんでした。)

(昨年巡った時もここまではたどり着いたのですが、駐車できず、お参りできませんでした。) (お隣が保育園で、印象としては、保育園の敷地内に建っている感じ。もちろん、お宮の方が古いです。)

(お隣が保育園で、印象としては、保育園の敷地内に建っている感じ。もちろん、お宮の方が古いです。) (鳥居をくぐると駐車場。(笑))

(鳥居をくぐると駐車場。(笑)) (ここから。)

(ここから。)

(波之上宮の御朱印も再びいただきました。ホテルにて撮影。)

(波之上宮の御朱印も再びいただきました。ホテルにて撮影。)

(単身住まいにて撮影。)

(単身住まいにて撮影。)

(月桃の葉に包まれています。)

(月桃の葉に包まれています。)

(真新しい木材で階段とスロープが設置されています。)

(真新しい木材で階段とスロープが設置されています。)

(1985年の発掘調査の際、埋め戻されていなかった未公開の石組みの地下遺構の露出部だそうです。)

(1985年の発掘調査の際、埋め戻されていなかった未公開の石組みの地下遺構の露出部だそうです。)

(雰囲気たっぷりの入口。)

(雰囲気たっぷりの入口。)

(市内の高台にあるBBQのお店です。)

(市内の高台にあるBBQのお店です。) (大型のしっかりとしたタープを張ってあるので、雨天でもOKです。)

(大型のしっかりとしたタープを張ってあるので、雨天でもOKです。) (鶏丸ごと一羽の次は、大きな肉の塊を焼きます。)

(鶏丸ごと一羽の次は、大きな肉の塊を焼きます。) (すみません、食べる専門に徹してしまいました。(笑))

(すみません、食べる専門に徹してしまいました。(笑)) (激ウマ。)

(激ウマ。) (激ウマ。)

(激ウマ。)

(激ウマ。)

(激ウマ。) (ムード満点です。)

(ムード満点です。) (外は真っ暗。)

(外は真っ暗。)

(「潮風みかん」と書かれていました。)

(「潮風みかん」と書かれていました。)

(竿をしならせている人もいましたので、どうやらいい釣りスポットのようです。)

(竿をしならせている人もいましたので、どうやらいい釣りスポットのようです。)

(並行して架かる橋。)

(並行して架かる橋。)

(すごいリアル感。)

(すごいリアル感。) (幻の鶏、天草大王。)

(幻の鶏、天草大王。)

(あおさの味噌汁も絶品。)

(あおさの味噌汁も絶品。)

(ちくわ、逆光。)

(ちくわ、逆光。)

(「ムルドハウス」や「さんぱーる」よりもちょっと高めかな。)

(「ムルドハウス」や「さんぱーる」よりもちょっと高めかな。) (天気晴朗なれど波高し、で船は出ていません。)

(天気晴朗なれど波高し、で船は出ていません。)

(満潮でしょうか、景勝の干潟は海の中。)

(満潮でしょうか、景勝の干潟は海の中。)

(駐車場横の展望デッキになぜか鐘。)

(駐車場横の展望デッキになぜか鐘。) (沖に張り出している波止に電柱が並ぶ。)

(沖に張り出している波止に電柱が並ぶ。)

(展望所の説明板の写真を抜粋。)

(展望所の説明板の写真を抜粋。) (バッタがたくさんいる藪道を車で抜けてきました。)

(バッタがたくさんいる藪道を車で抜けてきました。)

(後ろの、ウルトラマンの「科学特捜隊」の基地みたいなのが道の駅。)

(後ろの、ウルトラマンの「科学特捜隊」の基地みたいなのが道の駅。)

(楼門が素晴らしい。)

(楼門が素晴らしい。)

(兄神:高橋大神、母神:雨宮大神、弟神:火宮大神。)

(兄神:高橋大神、母神:雨宮大神、弟神:火宮大神。) (引き戸の一番左側の貼り紙に本日不在の旨が、、、残念。)

(引き戸の一番左側の貼り紙に本日不在の旨が、、、残念。)

(張り出している枝は、この大けやきの枝。)

(張り出している枝は、この大けやきの枝。)

(福銭奉納箱。)

(福銭奉納箱。)

(「山田パーキング」と書かれていました。)

(「山田パーキング」と書かれていました。) (左側に駐車場がありますが、私だけのようです。)

(左側に駐車場がありますが、私だけのようです。) (ピンとした空気が流れます。)

(ピンとした空気が流れます。)

(写真は「御田祭」。阿蘇神社にも同じ説明写真がありました。)

(写真は「御田祭」。阿蘇神社にも同じ説明写真がありました。)

(日付を書くようにボールペンが置かれていましたが、さすがにボールペンでは、、、帰ってから筆ペンで書くことにします。)

(日付を書くようにボールペンが置かれていましたが、さすがにボールペンでは、、、帰ってから筆ペンで書くことにします。) (ものすごい巨木です。)

(ものすごい巨木です。)

(いただきました。)

(いただきました。)

(本日のレンタカーは、まだ300kmしか走っていない、借りる人2人目の、ほぼ新車のフィット。)

(本日のレンタカーは、まだ300kmしか走っていない、借りる人2人目の、ほぼ新車のフィット。)

(「熊野」と言うだけあって、熊野古道のような趣。)

(「熊野」と言うだけあって、熊野古道のような趣。)

(裏は「上色見熊野座神社」と刺繍されています。)

(裏は「上色見熊野座神社」と刺繍されています。) (巨大岩が出現します。)

(巨大岩が出現します。) (穿戸岩を真下から見上げます。)

(穿戸岩を真下から見上げます。) (ライブで見ると、パノラマ感がすごいです。)

(ライブで見ると、パノラマ感がすごいです。)

(石灯籠ではなく灯籠も木。)

(石灯籠ではなく灯籠も木。)

(もちろん、熊本地震の影響です。)

(もちろん、熊本地震の影響です。)

(駐車場から10分弱下って行くと、このつり橋があります。)

(駐車場から10分弱下って行くと、このつり橋があります。)

(橋の上、歩けます。)

(橋の上、歩けます。)

(今日訪れたエリアの名前がずらり。)

(今日訪れたエリアの名前がずらり。)

(地下800mからの40.9℃の食塩泉(約800万年前の化石海水)で、なめるとしょっぱい。)

(地下800mからの40.9℃の食塩泉(約800万年前の化石海水)で、なめるとしょっぱい。) (不思議なことに自然とバランスの取れた食事となりました。)

(不思議なことに自然とバランスの取れた食事となりました。)

(真っ黒な鳥居が渋い。)

(真っ黒な鳥居が渋い。) (快晴だったら映えるでしょうねぇ。)

(快晴だったら映えるでしょうねぇ。)

(境内から砂浜に下りて撮影。この崖の上です。)

(境内から砂浜に下りて撮影。この崖の上です。) (海の上から見た景色ですね。)

(海の上から見た景色ですね。)

(誰もいません。)

(誰もいません。)

(駐車場は裏です。)

(駐車場は裏です。)

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (オリジナル御朱印帳の宣伝あり。)

(オリジナル御朱印帳の宣伝あり。)

(通りの奥が入口。)

(通りの奥が入口。)

(順路通りに散策した最後にあるジオラマです。)

(順路通りに散策した最後にあるジオラマです。) (カートで連れて行ってもらわなければたいへんです。)

(カートで連れて行ってもらわなければたいへんです。)

(何の説明板もありません。)

(何の説明板もありません。)

(美しい。)

(美しい。)

(すっかり快晴になりました。)

(すっかり快晴になりました。)

(いい雰囲気です。)

(いい雰囲気です。)

(かわいい❝しおり❞をいただきました。)

(かわいい❝しおり❞をいただきました。)

(城壁に立つこともできます。)

(城壁に立つこともできます。)

(標高120mの丘陵地に立地。読谷村を一望。)

(標高120mの丘陵地に立地。読谷村を一望。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (ちょうどこの時、スコールのように雨が降ってきました。)

(ちょうどこの時、スコールのように雨が降ってきました。)

(ここに入って行って、作品(商品)を見せてもらうのは、ちょっとハードルありです。)

(ここに入って行って、作品(商品)を見せてもらうのは、ちょっとハードルありです。)

(なかなか素朴で味があると思いますが。)

(なかなか素朴で味があると思いますが。)

(もう一度お参りさせていただきました。午前中よりも快晴で映えます。)

(もう一度お参りさせていただきました。午前中よりも快晴で映えます。) (写真だけ撮らせていただきました。)

(写真だけ撮らせていただきました。)

(巨人軍のキャンプ球場。)

(巨人軍のキャンプ球場。)

(「お笑い神事」?)

(「お笑い神事」?) (ひょっとして養生じゃなくて、これが常設?)

(ひょっとして養生じゃなくて、これが常設?)

(競技のアナウンスがガンガン流れていました。(笑))

(競技のアナウンスがガンガン流れていました。(笑))

(「空手に先手なし」。)

(「空手に先手なし」。)

(

( (極厚だし巻き、絶品です。)

(極厚だし巻き、絶品です。)

(右上の❝口❞に熱湯を入れ熱々キープと最後のひと蒸し。)

(右上の❝口❞に熱湯を入れ熱々キープと最後のひと蒸し。)

(普賢岳を遠望できます。)

(普賢岳を遠望できます。)

(というか、神社を中心に後に公園が整備されたのですね。)

(というか、神社を中心に後に公園が整備されたのですね。)

(駐車場から見える天守閣が新緑とのコラボで素敵。)

(駐車場から見える天守閣が新緑とのコラボで素敵。) (中央:天草四郎、右:若き日の信長、という作品。)

(中央:天草四郎、右:若き日の信長、という作品。) (写真左下に小さく小さく、島原城のゆるキャラ「しまばらん」がいます。)

(写真左下に小さく小さく、島原城のゆるキャラ「しまばらん」がいます。) (城郭風の立派な駅です。)

(城郭風の立派な駅です。) (満明寺の境内より撮影。)

(満明寺の境内より撮影。) (駐車場の目の前です。)

(駐車場の目の前です。)

(しっかりとお参りさせていただきました。)

(しっかりとお参りさせていただきました。) (きれいでしたぁ。)

(きれいでしたぁ。) (杉でもイチョウでもなく、柿というのが珍しいですね。)

(杉でもイチョウでもなく、柿というのが珍しいですね。) (柿で200年ってすごいかも。)

(柿で200年ってすごいかも。)

(とにかく臭い。)

(とにかく臭い。)

(臭さに鼻がすっかり慣れました。(笑))

(臭さに鼻がすっかり慣れました。(笑)) (左の黄点線枠内で猫が爆睡しています。)

(左の黄点線枠内で猫が爆睡しています。)

(金! 確か奈良の大仏様も元々はこのように金箔だったとか。)

(金! 確か奈良の大仏様も元々はこのように金箔だったとか。)

(「純金箔」という文字が燦然と輝いています。)

(「純金箔」という文字が燦然と輝いています。)

(「行政の指導で露天風呂は別館にせよとのことですので、ご理解ください。」という趣旨の貼り紙がありました。)

(「行政の指導で露天風呂は別館にせよとのことですので、ご理解ください。」という趣旨の貼り紙がありました。) (翌朝撮影。誰もいませんでした。)

(翌朝撮影。誰もいませんでした。) (誰もいない。)

(誰もいない。) (右下は、スプーン1杯で味噌汁&凍豆腐、私の食事用のお土産です。(笑))

(右下は、スプーン1杯で味噌汁&凍豆腐、私の食事用のお土産です。(笑)) (青雲荘の駐車場にて。)

(青雲荘の駐車場にて。)

(長崎港ターミナル。)

(長崎港ターミナル。)

(角煮カツ定食がちょっと重たかった、、、。)

(角煮カツ定食がちょっと重たかった、、、。)

(左:元々の島。)

(左:元々の島。) (海上からの眺めは貴重かも。)

(海上からの眺めは貴重かも。) (こちらも海上からの眺めは貴重。)

(こちらも海上からの眺めは貴重。)

(あまりのピーカンに、船内で貸してくれる麦わら帽子を夫婦で着用しています。(笑))

(あまりのピーカンに、船内で貸してくれる麦わら帽子を夫婦で着用しています。(笑))

(パンフレットより。)

(パンフレットより。) (もちろん無人、電気は太陽電池による自給だそうです。)

(もちろん無人、電気は太陽電池による自給だそうです。)

(ネットより拝借。)

(ネットより拝借。)

(昔、おばあちゃんが使っていました。)

(昔、おばあちゃんが使っていました。)

(晴れ間もありますが、、、。)

(晴れ間もありますが、、、。)

(宮之浦の港と、登ってきた、つづら折りの道路が眼下に広がります。)

(宮之浦の港と、登ってきた、つづら折りの道路が眼下に広がります。)

(ここを登って行くようです。)

(ここを登って行くようです。)

(足元は怖くて写せません。)

(足元は怖くて写せません。)

(屋久島のジオラマ。)

(屋久島のジオラマ。)

(クルーズ船でしょうか、煙突部分が見えます。)

(クルーズ船でしょうか、煙突部分が見えます。)

(左端に人がいますので、比較していただくと、その大きさが分かると思います。)

(左端に人がいますので、比較していただくと、その大きさが分かると思います。) (屋久島環境文化村センター方面。)

(屋久島環境文化村センター方面。)

(一湊の港。)

(一湊の港。)

(赤灯台の外に出ました。)

(赤灯台の外に出ました。)

(手前の船は、このあたりのサンゴ礁に潜っているダイバーたちの船。)

(手前の船は、このあたりのサンゴ礁に潜っているダイバーたちの船。)

(東シナ海展望所より撮影。)

(東シナ海展望所より撮影。)

(「ガジュマル公園」なのか「ガジュマル園」なのか。)

(「ガジュマル公園」なのか「ガジュマル園」なのか。)

(左が既に産卵済みの場所、右の人がいる所は、海岸の清掃ボランティアのみなさんがゴミを集めている所。)

(左が既に産卵済みの場所、右の人がいる所は、海岸の清掃ボランティアのみなさんがゴミを集めている所。) (遠くに見える島は、口永良部島かな。)

(遠くに見える島は、口永良部島かな。)

(落差88m。)

(落差88m。)

(「タカラガイ」の一種でしょうか。)

(「タカラガイ」の一種でしょうか。)

(手を入れてみると、温かったです。塩味せず。)

(手を入れてみると、温かったです。塩味せず。)

(昭和42年(1967)1月1日の記事。)

(昭和42年(1967)1月1日の記事。) (実物です。)

(実物です。) (枝の樹齢1000年!)

(枝の樹齢1000年!) (屋久杉の平木は耐久性のある屋根材として重宝されたとか。)

(屋久杉の平木は耐久性のある屋根材として重宝されたとか。)

(大きい!)

(大きい!)

(「武田館」という、店員さんの感じがいいお店。)

(「武田館」という、店員さんの感じがいいお店。)

(写真の真ん中の建物です。)

(写真の真ん中の建物です。)

(昔々、五島列島の磯で瀬泊まりして以来の、亀の手の味噌汁です。)

(昔々、五島列島の磯で瀬泊まりして以来の、亀の手の味噌汁です。) (黒点線が車で走った所、〇付数字は訪れた順番。)

(黒点線が車で走った所、〇付数字は訪れた順番。)

(座席指定は出港1時間前から窓口でのみ可能。)

(座席指定は出港1時間前から窓口でのみ可能。) (メインのお魚が灰干しの一品。)

(メインのお魚が灰干しの一品。)

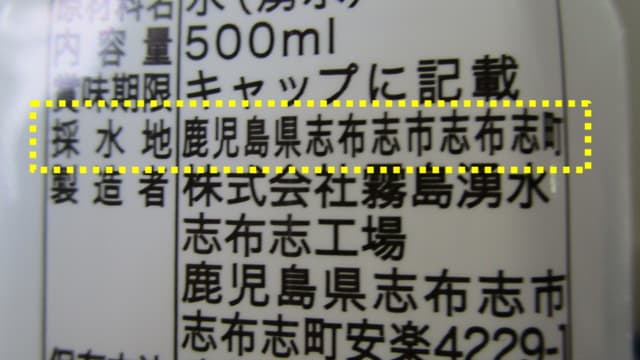

(お水、美味しかったです。)

(お水、美味しかったです。)

(窓側の席です。)

(窓側の席です。)

(出たはずの港に帰ってきました。)

(出たはずの港に帰ってきました。)

(指宿港。)

(指宿港。) (一番右のポツンと灯台が小さく見えるのが一番の最南端。)

(一番右のポツンと灯台が小さく見えるのが一番の最南端。) (宮之浦港、建物は、屋久島の情報収集ができる、「屋久島環境文化村センター」。)

(宮之浦港、建物は、屋久島の情報収集ができる、「屋久島環境文化村センター」。) (リクライニングの故障は係の方に言っておきました。)

(リクライニングの故障は係の方に言っておきました。)

(車海老の養殖が盛んなようです。)

(車海老の養殖が盛んなようです。)

(現用です。)

(現用です。) (ここは標高1230m。)

(ここは標高1230m。)

(橋の上から。)

(橋の上から。) (30分コースなら全行程遊歩道で歩けますが、それ以上のコースになると、いわゆる山道が出現するらしいです。)

(30分コースなら全行程遊歩道で歩けますが、それ以上のコースになると、いわゆる山道が出現するらしいです。)

(散策道中、つり橋の上から。)

(散策道中、つり橋の上から。)

(大浴場。ネットより拝借。)

(大浴場。ネットより拝借。)

(これが関サバを凌ぐ日本一のサバ、屋久島の首折れサバ。)

(これが関サバを凌ぐ日本一のサバ、屋久島の首折れサバ。)

(❝羽❞もいただけます。)

(❝羽❞もいただけます。) (鱗付きのままの塩焼き。身だけをいただきます。)

(鱗付きのままの塩焼き。身だけをいただきます。) (ゴマダレでいただきますが、このコサン竹の天ぷら、絶品です!)

(ゴマダレでいただきますが、このコサン竹の天ぷら、絶品です!) (簡単に割れます。中の貝の身をいただきます。)

(簡単に割れます。中の貝の身をいただきます。) (さつま揚げとは異なる食べ物。これまた絶品。)

(さつま揚げとは異なる食べ物。これまた絶品。) (猿と同じく、屋久鹿もかなり小柄です。)

(猿と同じく、屋久鹿もかなり小柄です。) (福岡では食べたことのないネタ。)

(福岡では食べたことのないネタ。) (あらゆる具材からダシが出ていてうまい!)

(あらゆる具材からダシが出ていてうまい!)

(とにかく、くまモンです。(笑))

(とにかく、くまモンです。(笑)) (右の「湯美人」には県の温泉が網羅されているそうです。)

(右の「湯美人」には県の温泉が網羅されているそうです。)