「由布院 六花」。「六花(りっか)」と言えば、雪の結晶の異名を思い浮かべますが、当宿が6棟の離れであることがその名の由来なのかもしれません。いずれにしても、九州の宿で最も予約困難な宿のひとつで、ダメもとで空室待ちをしていたところ奇跡的に予約できました。

「六花」のある場所は、JR九州の久大本線「由布院駅」から徒歩でも10分程度で到着できる所ですが、金鱗湖へ通じるメインストリートとは駅を挟んで反対側(西側)にあり、メインの方の喧騒が嘘のようにのどかなエリアです。

(「六花」の目の前の景色。田植えが終わった水田に由布岳が映り込みます。この田んぼの向こうに久大本線が走っていますが、「ゆふいんの森」号でしょうか、列車が走っているのを見ました。)

(「六花」の目の前の景色。田植えが終わった水田に由布岳が映り込みます。この田んぼの向こうに久大本線が走っていますが、「ゆふいんの森」号でしょうか、列車が走っているのを見ました。)

チェックインは15時、10分程早めに着きました。

(iPhoneのカメラが光でハレーションを起こすほどのいい天気。)

(iPhoneのカメラが光でハレーションを起こすほどのいい天気。)

ロビー・フロントはシンプルです。

(右の壁一面は薪で埋め尽くされています。もちろん壁として。湿度調整や断熱機能、抜群でしょうね。)

(右の壁一面は薪で埋め尽くされています。もちろん壁として。湿度調整や断熱機能、抜群でしょうね。)

一泊二日の滞在中、私が見かけた従業員の方は5人、料理長がいらっしゃるようですので、全員で6人かも。6人で6棟の離れを運営するというのはなかなかたいへんだと勝手に想像します。そのせいか、最近の露天風呂付き離れタイプの宿では珍しく、チェックアウトが10時半と早め。(大体の宿が12時、早くても11時が相場です。) 掃除などがたいへんなんだろうと思いますが、私たちも、部屋の準備の最終確認をしているとのことで、数分ロビーのソファで待ってから案内されました。

ロビー棟を出ると右手に由布岳が見えます。

(奥の建物は離れです。)

(奥の建物は離れです。)

私たちが泊る離れの前でロビー棟を振り返るとこの景色。

(右手の建物は食事処で個室になっています。水盤と通路を隔てるトクサ(短い竹のような植物)の作る雰囲気がシンプルだけどとてもいい。)

(右手の建物は食事処で個室になっています。水盤と通路を隔てるトクサ(短い竹のような植物)の作る雰囲気がシンプルだけどとてもいい。)

離れ「六」。

(各離れの名前は数字。「六」は「MU(むぅ)」と読むようです。)

(各離れの名前は数字。「六」は「MU(むぅ)」と読むようです。)

引き戸を開けて踏み込みに入ると、目の前には、はめ殺しのガラス壁の向こうに露天風呂と中庭が見えます。

(このはめ殺しのガラス壁が部屋を広く見せる効果大。ありそうでない建築です。)

(このはめ殺しのガラス壁が部屋を広く見せる効果大。ありそうでない建築です。)

部屋は、斜め天井に渡っている立派な梁が古民家のテイストを少しだけ感じさせる、清潔感溢れるシンプルな作り。

(分かりづらいですが、畳は琉球畳風、ベッドエリアと洗面・脱衣場・トイレの床は天然木を粗く削ったような(肌触りはもちろん滑らかです)ビジュアルの無垢材。)

(分かりづらいですが、畳は琉球畳風、ベッドエリアと洗面・脱衣場・トイレの床は天然木を粗く削ったような(肌触りはもちろん滑らかです)ビジュアルの無垢材。)

洗面所・脱衣場。ここからシャワースペースを通過して露天風呂に出ることができます。

(安っぽさを決して感じさせませんが、コストを抑えた作りであることが分かります。)

(安っぽさを決して感じさせませんが、コストを抑えた作りであることが分かります。)

ちなみに最近チェックしてしまうシャワーヘッドは、TOTO製でした。(笑)

(使い勝手、とてもいいです。)

(使い勝手、とてもいいです。)

露天風呂は後にして先にテラスに出てみます。

(横長の部屋のほぼ全面が窓になっているので、テラスとの一体感があり、室内にいても広さを感じます。デッキの家具類、現在進行中の❝プライベートプロジェクト❞の参考になります。(笑) 露天風呂上がりにテラスの人工ラタンの椅子に座ってゆっくりくつろぐのにちょうどいい季節です。)

(横長の部屋のほぼ全面が窓になっているので、テラスとの一体感があり、室内にいても広さを感じます。デッキの家具類、現在進行中の❝プライベートプロジェクト❞の参考になります。(笑) 露天風呂上がりにテラスの人工ラタンの椅子に座ってゆっくりくつろぐのにちょうどいい季節です。)

さて、露天風呂です。

(縁のヒノキ、湯舟の伊豆石、私が最も好きな組み合わせの浴槽です。)

(縁のヒノキ、湯舟の伊豆石、私が最も好きな組み合わせの浴槽です。)

中庭に降りて広角モードで全景を撮ってみました。

(私が足を楽々伸ばすことができる広さ。)

(私が足を楽々伸ばすことができる広さ。)

湯量(湧出量)は豊富で、首まで浸かってサバァーと湯が溢れても、数分後にはまたいっぱいになっています。泉質は弱アルカリ性の単純泉、肌がしっとりとする優しい温泉です。源泉温度が40℃とやや低めなので少し加温しているとのことですが、源泉かけ流しです。

温泉に浸かって見える中庭の景色。

(数本からなる細い株立ちが優しい印象で、当宿の温泉の優しさと合っています。優しい温泉に浸かりながら、優しい仕立ての樹々を愛でる感じ。)

(数本からなる細い株立ちが優しい印象で、当宿の温泉の優しさと合っています。優しい温泉に浸かりながら、優しい仕立ての樹々を愛でる感じ。)

部屋に戻って、最近の宿には必ず置かれているドリップマシーンでコーヒーを淹れて、由布院駅から金鱗湖に続くメイン通りにある手作りクッキー専門店「LINGON」のクッキーをいただきます。

(これ、美味しかったです。)

(これ、美味しかったです。)

「六花」には貸切風呂はないので、部屋の露天風呂を楽しむことに専念できます。(笑)

(夕食は18時。それまで何度も温泉に浸かります。)

(夕食は18時。それまで何度も温泉に浸かります。)

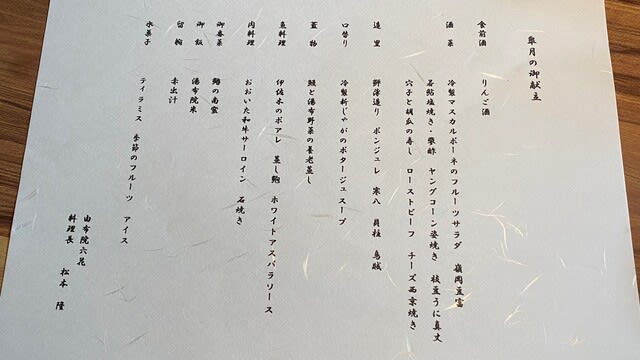

さて、夕食の時刻となりましたので食事処へ。九州は日没が遅いのでまだ日中のように明るいです。こちらが本日の献立。

(小さくて見えませんね。(笑) 「皐月の御献立」。)

(小さくて見えませんね。(笑) 「皐月の御献立」。)

■食前酒:りんご酒

(部屋「六」のキーホルダーとともに。)

(部屋「六」のキーホルダーとともに。)

乾杯のドリンクはスパークリングワインのハーフボトルにしました。

(スペインの「Codorniu(コドニュー)」という老舗ワイナリーの一本。)

(スペインの「Codorniu(コドニュー)」という老舗ワイナリーの一本。)

■酒菜

(見事です。べんがら色の皿が素敵です。りんご酒の盃もべんがら色系、写メに写っていませんが、取り皿もべんがら色で、このさりげない統一感に気分が盛り上がります。)

(見事です。べんがら色の皿が素敵です。りんご酒の盃もべんがら色系、写メに写っていませんが、取り皿もべんがら色で、このさりげない統一感に気分が盛り上がります。)

左から順にアップの写メを。枝豆うに真丈、ローストビーフ、ペコロス?の酢漬け、そら豆。

冷製マスカルポーネチーズのフルーツサラダ。

若鮎塩焼き、ヤングコーン姿焼き。

(宿の方の説明では「これくらいの若鮎は頭から骨ごと食べることができます。」とのこと。お好みで蓼酢で。ヤングコーンは秩父長瀞の「セラヴィ」でも出ましたが、❝ひげ❞ごと食べることができます。)

(宿の方の説明では「これくらいの若鮎は頭から骨ごと食べることができます。」とのこと。お好みで蓼酢で。ヤングコーンは秩父長瀞の「セラヴィ」でも出ましたが、❝ひげ❞ごと食べることができます。)

嶺岡豆腐。

(嶺岡豆腐というお店の名前かと思ったら、胡麻豆腐の牛乳版のことを言うようです。胡麻豆腐のようにもっちりとした食感ですが、あの独特の胡麻豆腐感がなかったので不思議でしたが、合点がいきました。)

(嶺岡豆腐というお店の名前かと思ったら、胡麻豆腐の牛乳版のことを言うようです。胡麻豆腐のようにもっちりとした食感ですが、あの独特の胡麻豆腐感がなかったので不思議でしたが、合点がいきました。)

チーズ西京焼き。

(当宿の自慢の一品だそうです。確かに美味しい。ワインでも日本酒でも、酒のつまみにピッタリだと思います。自家製で作れるか、、、。)

(当宿の自慢の一品だそうです。確かに美味しい。ワインでも日本酒でも、酒のつまみにピッタリだと思います。自家製で作れるか、、、。)

穴子と胡瓜の寿し。

(大阪では通称❝あなきゅー❞。少量過ぎてキュウリの食感が全てに勝っていました。(笑))

(大阪では通称❝あなきゅー❞。少量過ぎてキュウリの食感が全てに勝っていました。(笑))

■造里:鮃薄造り(ポンジュレ)、寒八、貝柱、烏賊

(「ポンジュレ」とはポン酢のジュレで、左上の小瓶に入っています。それをガラスの器のヒラメの薄造りにかけていただきます。うまい!)

(「ポンジュレ」とはポン酢のジュレで、左上の小瓶に入っています。それをガラスの器のヒラメの薄造りにかけていただきます。うまい!)

鮃の薄造りが美しかったのでアップで。

(添えられている黄色い花は「キンギョソウ」の花。食用だそうですが「美味しくないので、、、」とのこと。(笑) それよりも私には「キンギョソウ」と聞くと「鬼灯の冷徹」の「金魚草」が思い出されて、余計に箸が出ません。(笑))

(添えられている黄色い花は「キンギョソウ」の花。食用だそうですが「美味しくないので、、、」とのこと。(笑) それよりも私には「キンギョソウ」と聞くと「鬼灯の冷徹」の「金魚草」が思い出されて、余計に箸が出ません。(笑))

刺身の方も美しい。そして特徴的なのは刺身の下に敷かれたグレープフルーツの輪切り。

(軽く炙られている烏賊は確か紋甲イカだったかな。グレープフルーツは「甘いですから是非どうぞ」とのことで、食べてみると確かに甘かった。こういう使い方もあるのですね。)

(軽く炙られている烏賊は確か紋甲イカだったかな。グレープフルーツは「甘いですから是非どうぞ」とのことで、食べてみると確かに甘かった。こういう使い方もあるのですね。)

ここで宿の方が水を持って来てくれました。「ここから歩いてすぐの所にある『若宮八幡社』の湧水です。柔らくてとても美味しいので是非どうぞ。」とのこと。

(確かに超軟水という感じで飲みやすい。「六花」に来る前に立ち寄った「霧嶋神社」の湧水もこんな優しい水だったのだろうか、、、。)

(確かに超軟水という感じで飲みやすい。「六花」に来る前に立ち寄った「霧嶋神社」の湧水もこんな優しい水だったのだろうか、、、。)

■口替り:冷製新じゃがのポタージュスープ

(口替りにいつからかスープを出すようになったそうです。旬替わりのようですが、「スープシリーズがお客様にご好評をいただいています。」とのこと。皿でガッツリいただきたい美味しさでした。(笑))

(口替りにいつからかスープを出すようになったそうです。旬替わりのようですが、「スープシリーズがお客様にご好評をいただいています。」とのこと。皿でガッツリいただきたい美味しさでした。(笑))

■蓋物:鰻と湯布野菜の養老蒸し

(養老蒸しとはすりおろした山芋を具材の上にのせて蒸した伝統料理。)

(養老蒸しとはすりおろした山芋を具材の上にのせて蒸した伝統料理。)

ここで次の飲み物を注文。妻は「大山のこだわりの梅酒」、私は「安心院(あじむ)ワイン」の「卑弥呼」の白を。

(梅酒のソーダ割がなみなみです。(笑) 「大山」は奥日田の宿「うめひびき」近くの梅畑が広がる地域。ざっくり日田と由布院は❝お隣❞ですね。)

(梅酒のソーダ割がなみなみです。(笑) 「大山」は奥日田の宿「うめひびき」近くの梅畑が広がる地域。ざっくり日田と由布院は❝お隣❞ですね。)

■魚料理:伊佐木のポアレ、蒸し鮑、ホワイトアスパラソース

(うまい! もっと食べたい!(笑))

(うまい! もっと食べたい!(笑))

■肉料理:おおいた和牛サーロイン(石焼き)

(おススメの焼き方、ミディアムレアで出されますので、石の上で最後の焼きを入れて、醤油ベースのステーキソース、天然塩、ワサビをお好みでつけて。肉の上にはウニ。)

(おススメの焼き方、ミディアムレアで出されますので、石の上で最後の焼きを入れて、醤油ベースのステーキソース、天然塩、ワサビをお好みでつけて。肉の上にはウニ。)

■御番菜:鰆の南蛮 ■御飯:湯布院米 ■留椀:赤出汁

(鰆の南蛮がめちゃうまでした。写メには小鉢の中が写っていませんが。(笑))

(鰆の南蛮がめちゃうまでした。写メには小鉢の中が写っていませんが。(笑))

ご飯茶碗が飛び鉋の器でしたので、「あっ、小鹿田焼の器ですね。」と言うと、宿の方曰く「小鹿田焼は昔ながらの製法で作っているので高価なので、同じ飛び鉋模様の、お隣の小石原焼を使っています。」とのこと。兄弟窯の小鹿田焼と小石原焼にそんな差があることを知りました。

■水菓子:ティラミス、季節のフルーツ、アイス

(シャーベットみたいなアイスが特に美味しかったです。何のフルーツのアイスだったかな、、、思い出せず。(笑))

(シャーベットみたいなアイスが特に美味しかったです。何のフルーツのアイスだったかな、、、思い出せず。(笑))

本日の夕食はこれで終了。とても工夫されていて思い出に残る夕食でした。何よりも食材のことや器のこと、この季節のこの地域のことなど、いろいろな話題を交えながら食事を運んでくれる宿の方のホスピタリティが最高でした。「六花」が人気があるのがよく分かる夕食でした。ごちそうさまでした。

さて、夕食前に宿の方が「ここから歩いてすぐの所でホタルが飛ぶのですが、今晩は結構出ると思います。もしよろしければ夕食の後にいかがですか。」と案内してくれました。なかなかホタルを見る機会もないので行ってみようということになりました。

(安全のため貸し出してくれる懐中電灯待ち。ここがフロント。これまで訪れた宿の中で最もシンプルなフロントです。)

(安全のため貸し出してくれる懐中電灯待ち。ここがフロント。これまで訪れた宿の中で最もシンプルなフロントです。)

アイリスオーヤマの懐中電灯をお借りして出発。

(宿の方が道を教えてくれます。「真っすぐ行ってください。すぐに左右の分かれ道に出ますので、右方面でホタルが飛んでいます。先程偵察して来ましたが、結構出ていましたので、楽しんで来てください。」とのこと。)

(宿の方が道を教えてくれます。「真っすぐ行ってください。すぐに左右の分かれ道に出ますので、右方面でホタルが飛んでいます。先程偵察して来ましたが、結構出ていましたので、楽しんで来てください。」とのこと。)

ご案内の通り、歩き出してものの数分でホタルを発見!

(iPhoneのカメラでもなかなかうまく撮れませんが、これはこれでホタルっぽいか。)

(iPhoneのカメラでもなかなかうまく撮れませんが、これはこれでホタルっぽいか。)

写メだとこの程度ですが、肉眼では淡い光を点滅させながら飛ぶホタルをたくさん見ることができました。

(20分くらいでしょうか、このあたりでホタル観賞していました。)

(20分くらいでしょうか、このあたりでホタル観賞していました。)

久大本線の線路がありました。

(踏切もないローカル地点。夜の線路というのは何だか寂しいものです。)

(踏切もないローカル地点。夜の線路というのは何だか寂しいものです。)

30分くらいの夜の散策でした。宿の前から見える由布岳❝夜バージョン❞。

(幻想的。iPhoneのカメラ機能のみでの撮影です。)

(幻想的。iPhoneのカメラ機能のみでの撮影です。)

離れ「六」に帰ってきました。

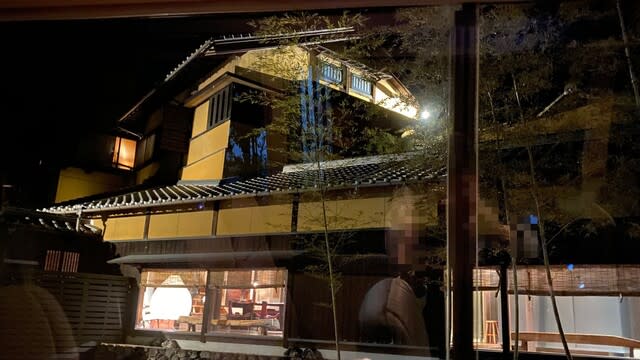

(離れの玄関前からフロント棟を。夜の雰囲気もいいですね。)

(離れの玄関前からフロント棟を。夜の雰囲気もいいですね。)

この後、思う存分温泉に浸かってゆっくりしました。

(夜は肌寒いです。それがまた温泉の良さを引き立てます。)

(夜は肌寒いです。それがまた温泉の良さを引き立てます。)

今朝は6時の新幹線でしたので睡魔が襲ってきます。23時前には爆睡状態に落ちてしまったような、、、。いい一日でした。

翌朝。6時過ぎに目覚めましたが、霧の朝のようです。

(霧の朝とは、さすが由布院。朝食前に何度か温泉に浸かって目を覚まします。❝朝温泉❞はいつどこで浸かっても最高です。体と頭がしゃきっとしていく感覚。)

(霧の朝とは、さすが由布院。朝食前に何度か温泉に浸かって目を覚まします。❝朝温泉❞はいつどこで浸かっても最高です。体と頭がしゃきっとしていく感覚。)

朝食は8時。初めて宿の草履を履きますが、大きい方が何か変。

(素敵な草履、、、ですが、鼻緒ってちょっと内側に入っていると思うのですが、大きい方の草履は両方とも鼻緒が右寄りのような。つまり、左用×2かも。(笑) この後草履を履いて食事処に行きましたが、特に不自由はなかったので、ご愛敬ということで。)

(素敵な草履、、、ですが、鼻緒ってちょっと内側に入っていると思うのですが、大きい方の草履は両方とも鼻緒が右寄りのような。つまり、左用×2かも。(笑) この後草履を履いて食事処に行きましたが、特に不自由はなかったので、ご愛敬ということで。)

朝食です。

(美しいセッティング。それだけでワクワクして食欲が増します。サラダには日向夏のドレッシング。お隣の宮崎県の名産です。)

(美しいセッティング。それだけでワクワクして食欲が増します。サラダには日向夏のドレッシング。お隣の宮崎県の名産です。)

目覚めのスムージーはブルーベリー。

(粘度が高過ぎてひっくり返しても落ちてきません。(笑) 豆腐用のさじでいただきました。)

(粘度が高過ぎてひっくり返しても落ちてきません。(笑) 豆腐用のさじでいただきました。)

朝カレー、鮭、きゃらぶき、明太子などなど。どれも素材の良さが際立つ美味しさ。

(野菜がうまい!)

(野菜がうまい!)

卵は、別府市で放し飼いされている鶏のブランド卵「蘭王」。醤油はひと手間かけたウニ醤油。

(黄身も白身もしっかりしている(=簡単には混ざらない)いい卵でした。)

(黄身も白身もしっかりしている(=簡単には混ざらない)いい卵でした。)

お米が美味しい。多分昨晩も出た湯布院米でしょうね。味噌汁は豚汁風。卵かけご飯と朝カレーで食が進んで、ご飯も味噌汁もおかわりしました。

(写真のフレーム外ですが、梅干は大山の梅か、大粒で味が濃くあまり酸っぱくない。)

(写真のフレーム外ですが、梅干は大山の梅か、大粒で味が濃くあまり酸っぱくない。)

食後のデザートはクリームブリュレ。

(表面パリパリ。濃厚でコーヒーにベストマッチ。)

(表面パリパリ。濃厚でコーヒーにベストマッチ。)

朝食も大満足です。ごちそうさまでした。

チェックアウトは10時半ですので、いつもよりは結構早く感じます。それでも泉質の素晴らしい温泉を最後まで楽しみました。既に日差しが強くなってきました。今日も快晴だけど暑くなる、そんな予感です。

(朝の霧が嘘のように晴れました。宿の方曰く、「朝に霧が出ると、その日はお天気が良くなります。」とのこと。いろいろなことを教えていただきました。)

(朝の霧が嘘のように晴れました。宿の方曰く、「朝に霧が出ると、その日はお天気が良くなります。」とのこと。いろいろなことを教えていただきました。)

チェックアウトです。宿の前とこの絶景の前で私たちの写真を撮ってもらいました。

(今日もいい一日になりますように。)

(今日もいい一日になりますように。)

「由布院 六花」、予約困難な人気の宿ということがよく分かりました。公平性を担保するために、特に予約が集中する年末年始は常連さんも一見さんも平等に抽選だそうです。いつかまたその抽選に参加してみたいと思わせる名宿でした。

お世話になりました!

・・・「由布院 六花」一泊旅行③[完]〔「鶴見岳山頂」など復路道中編〕へ続く。

(ほぼ満席の印象。意外と混んでいます。)

(ほぼ満席の印象。意外と混んでいます。) (博多駅前の大通りにはまだ建設機械がゴロゴロ。いつまで工事をやるのでしょうね。)

(博多駅前の大通りにはまだ建設機械がゴロゴロ。いつまで工事をやるのでしょうね。) (都市高速走行中。福岡空港近くで妻撮影。)

(都市高速走行中。福岡空港近くで妻撮影。) (石板には「童話の里 くす」とあります。)

(石板には「童話の里 くす」とあります。) (見づらいですが、山の右の裾野に「伐株山(きりかぶさん)」と彫られています。)

(見づらいですが、山の右の裾野に「伐株山(きりかぶさん)」と彫られています。) (高速道路本線を走ると、もっときれいに見えました。)

(高速道路本線を走ると、もっときれいに見えました。) (のぼりがバンバン立ってます。)

(のぼりがバンバン立ってます。) (ただし、よく見ると、「『とり天お土産部門』売上(NO.1)」と小さく書かれています。なかなかニッチな部門です。「あのCMで話題の」とも書かれていますが、見たことがない。(笑) 妻の方は、とり天ではなく、中津のから揚げチップス的なお土産を買っていました。)

(ただし、よく見ると、「『とり天お土産部門』売上(NO.1)」と小さく書かれています。なかなかニッチな部門です。「あのCMで話題の」とも書かれていますが、見たことがない。(笑) 妻の方は、とり天ではなく、中津のから揚げチップス的なお土産を買っていました。) (ICを降りて5分もかからないくらい。)

(ICを降りて5分もかからないくらい。) (行列覚悟でしたが、3組待ちくらいで、15分程で入れました。)

(行列覚悟でしたが、3組待ちくらいで、15分程で入れました。) (炭火焼きのいい匂いが外に漂ってきます。)

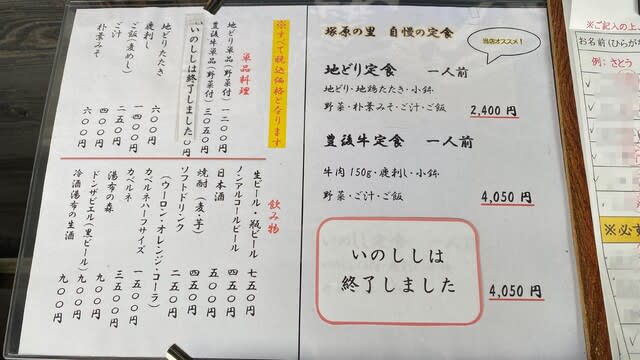

(炭火焼きのいい匂いが外に漂ってきます。) (「地どり定食」、「豊後牛定食」。そして、「いのししは終了しました」。(笑) 左ページには単品・追加料理がありますが、定食なら全部入っています。)

(「地どり定食」、「豊後牛定食」。そして、「いのししは終了しました」。(笑) 左ページには単品・追加料理がありますが、定食なら全部入っています。) (いいですねぇ、この雰囲気。)

(いいですねぇ、この雰囲気。) (合掌。)

(合掌。) (ほど良い歯応えと、鶏にしては肉の味がしっかりしています。)

(ほど良い歯応えと、鶏にしては肉の味がしっかりしています。) (優しい味と口当たり。お米のおかゆよりも粒粒感があって好きです。)

(優しい味と口当たり。お米のおかゆよりも粒粒感があって好きです。) (うまい! 2020年6月に宮崎県西都市の

(うまい! 2020年6月に宮崎県西都市の (地鶏の美しさとともに、椎茸の立派さに「ここは椎茸の名産地大分」を感じます。)

(地鶏の美しさとともに、椎茸の立派さに「ここは椎茸の名産地大分」を感じます。) (一生懸命「転がす」私。妻撮影。)

(一生懸命「転がす」私。妻撮影。) (いい感じ(自画自賛)。うまい!)

(いい感じ(自画自賛)。うまい!) (朴葉を焼き網に直置き。えっ、燃えないの?)

(朴葉を焼き網に直置き。えっ、燃えないの?) (ざるに戻す直前。うまそ~。鶏のミンチやキノコ?などが入っていて、とにかくうまい! この朴葉味噌とご飯だけでも定食になる、美味しさ超絶レベルです。)

(ざるに戻す直前。うまそ~。鶏のミンチやキノコ?などが入っていて、とにかくうまい! この朴葉味噌とご飯だけでも定食になる、美味しさ超絶レベルです。) (2度目の方が焼きに安定感が出ました。(笑))

(2度目の方が焼きに安定感が出ました。(笑)) (妻が発見。)

(妻が発見。) (右の大きな石に隠れてしまっていますが、この後ろで水が流れ出ていました。)

(右の大きな石に隠れてしまっていますが、この後ろで水が流れ出ていました。) (新緑が美しい。)

(新緑が美しい。) (誰もいません。ひっそりとした雰囲気がとてもいい。)

(誰もいません。ひっそりとした雰囲気がとてもいい。) (びっしり苔むしています。こんな景色は初めて見ます。妻が苔を近くで見て、その立派さに驚いていました。)

(びっしり苔むしています。こんな景色は初めて見ます。妻が苔を近くで見て、その立派さに驚いていました。) (実際はもっと緑がはっきりしていて、とても美しかったです。)

(実際はもっと緑がはっきりしていて、とても美しかったです。) (神職はどなたもいません。水を汲みに来る人は途切れることがありません。)

(神職はどなたもいません。水を汲みに来る人は途切れることがありません。) (もちろん湧水が❝源泉かけ流し❞でドバドバです。(笑))

(もちろん湧水が❝源泉かけ流し❞でドバドバです。(笑)) (水を汲みに来る人は、ペットボトル数本なんて次元ではありません。ポリタンク10個単位って感じ。どう考えても家庭消費ではないような。(笑))

(水を汲みに来る人は、ペットボトル数本なんて次元ではありません。ポリタンク10個単位って感じ。どう考えても家庭消費ではないような。(笑)) (値上げしてもいいと思います。(笑) 私は水を汲みませんでしたが、百円お賽銭を入れました、、、というか、百円未満、入れづらいです。(笑))

(値上げしてもいいと思います。(笑) 私は水を汲みませんでしたが、百円お賽銭を入れました、、、というか、百円未満、入れづらいです。(笑)) (書き置きの御朱印もありませんでしたが、おみくじはセルフのものがありました。)

(書き置きの御朱印もありませんでしたが、おみくじはセルフのものがありました。) (霧嶋神社の御由緒など詳しいことは分かりませんが、この立派さは相当なものだと思います。)

(霧嶋神社の御由緒など詳しいことは分かりませんが、この立派さは相当なものだと思います。) (ドライブ中。妻撮影。窓を開けて走りたくなる、気持ちのいい道です。)

(ドライブ中。妻撮影。窓を開けて走りたくなる、気持ちのいい道です。) (たまたま立ち寄りましたが、下から眺める絶景スポットです。)

(たまたま立ち寄りましたが、下から眺める絶景スポットです。) (私たちは由布岳はここから眺めるだけ、鶴見岳は明日「別府ロープーウェイ」で登ります(昇ります)。(笑))

(私たちは由布岳はここから眺めるだけ、鶴見岳は明日「別府ロープーウェイ」で登ります(昇ります)。(笑)) (真ん中が由布岳。絶景です。)

(真ん中が由布岳。絶景です。) (多分無理だと思いますが、ここから見ていると自分も登れそうと錯覚してしまいます。(笑))

(多分無理だと思いますが、ここから見ていると自分も登れそうと錯覚してしまいます。(笑)) (「食事中」とのことで閉まっていました。)

(「食事中」とのことで閉まっていました。) (私たちのレンタカーだけ。翌日(明日)ここが満車になるとは、この時は想像もできず。(笑))

(私たちのレンタカーだけ。翌日(明日)ここが満車になるとは、この時は想像もできず。(笑)) (う~ん。旅人の心をつかむ提案とは言えないなぁ。質問力の問題かな。(笑))

(う~ん。旅人の心をつかむ提案とは言えないなぁ。質問力の問題かな。(笑)) (セラヴィから数分で到着。数台分ですが無料駐車スペースもあります。)

(セラヴィから数分で到着。数台分ですが無料駐車スペースもあります。) (石畳できちんと整備されています。)

(石畳できちんと整備されています。) (案内板によると、昭和17年頃までは春の例大祭は盛大に行われていたそうですが、今はその面影もないひっそりとしたお社です。)

(案内板によると、昭和17年頃までは春の例大祭は盛大に行われていたそうですが、今はその面影もないひっそりとしたお社です。) (確かにこの渇水ぶりではライン下りは無理ですね。)

(確かにこの渇水ぶりではライン下りは無理ですね。) (岩畳ということにしておきましょう。)

(岩畳ということにしておきましょう。) (全く道らしきものが見えませんが、昔々は人馬が通行していたそうです。「井戸はぐれ」は漢字では「井戸破崩」と書くようで、道中の危険度が分かります。)

(全く道らしきものが見えませんが、昔々は人馬が通行していたそうです。「井戸はぐれ」は漢字では「井戸破崩」と書くようで、道中の危険度が分かります。) (たまたまお店の駐車場に入れることができましたが、基本満車でなかなかの競争率のようです。)

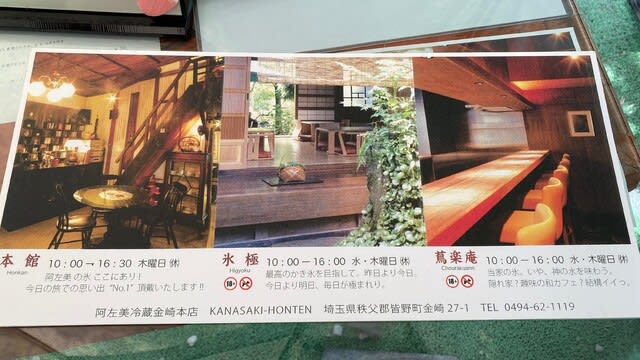

(たまたまお店の駐車場に入れることができましたが、基本満車でなかなかの競争率のようです。) (この敷地内に、「本館」、「氷極」(ひぎょく)、「蔦楽庵」(ちょうらくあん)という3つの店がありますが、メニューは別々だったような。)

(この敷地内に、「本館」、「氷極」(ひぎょく)、「蔦楽庵」(ちょうらくあん)という3つの店がありますが、メニューは別々だったような。) (奥の「本館」という暖簾の所が入口です。)

(奥の「本館」という暖簾の所が入口です。) (「蔵元秘伝みつ 極みスペシャル」と「いちごミルク&メロンミルク」にしました。)

(「蔵元秘伝みつ 極みスペシャル」と「いちごミルク&メロンミルク」にしました。) (帰宅後すぐにいただきましたが、水羊羹とぷるぷるの寒天の二層構造で、不思議な食感とすっきりした甘さでとても美味しかったです。)

(帰宅後すぐにいただきましたが、水羊羹とぷるぷるの寒天の二層構造で、不思議な食感とすっきりした甘さでとても美味しかったです。) (新緑に藍に白抜きの暖簾、涼し気で風情があります。)

(新緑に藍に白抜きの暖簾、涼し気で風情があります。)

(庭にいろいろなパターンで席が配置されていて、お隣が気にならないゆったり感の中でかき氷をいただけます。)

(庭にいろいろなパターンで席が配置されていて、お隣が気にならないゆったり感の中でかき氷をいただけます。) (オシャレそうな店内入口。)

(オシャレそうな店内入口。) (汲みづらいですが(笑)、風情があります。)

(汲みづらいですが(笑)、風情があります。) (「阿左美冷蔵」はかき氷と餡などは別々になっています。餡ですが、奥から「あずき粒あん」、「白あん」、「抹茶あん」。手前の小さなポットは「蔵元秘伝みつ」。)

(「阿左美冷蔵」はかき氷と餡などは別々になっています。餡ですが、奥から「あずき粒あん」、「白あん」、「抹茶あん」。手前の小さなポットは「蔵元秘伝みつ」。) (ちなみに、かき氷の食感は、今はやりの❝ふわ雪氷❞タイプではなく、昔ながらの❝ソフトガリガリ❞タイプ。氷は天然氷だとか。)

(ちなみに、かき氷の食感は、今はやりの❝ふわ雪氷❞タイプではなく、昔ながらの❝ソフトガリガリ❞タイプ。氷は天然氷だとか。) (日本酒なら一合は入りそうな器にたっぷりイチゴとメロンのミルク。)

(日本酒なら一合は入りそうな器にたっぷりイチゴとメロンのミルク。) (かき氷が余ることのないたっぷりのイチゴ&メロンミルクの量。私の3種類の餡もたっぷりな上に、秘伝みつもありますので、存分にかけまくれます。(笑))

(かき氷が余ることのないたっぷりのイチゴ&メロンミルクの量。私の3種類の餡もたっぷりな上に、秘伝みつもありますので、存分にかけまくれます。(笑))

(田んぼに水を入れているかと思いましたが、ちょっと早かったようです。向こうの山が武甲山。)

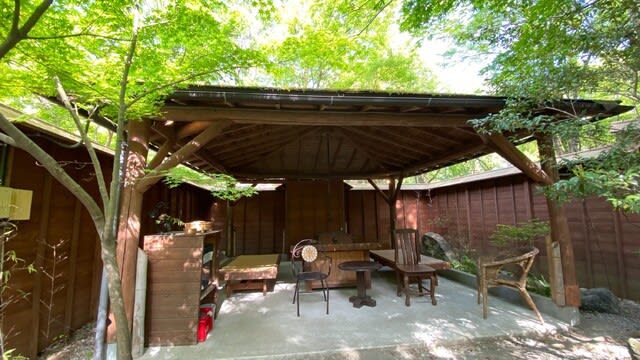

(田んぼに水を入れているかと思いましたが、ちょっと早かったようです。向こうの山が武甲山。) (東屋。今日も暑い! 日傘を持っていない私は東屋の日蔭へ緊急避難。)

(東屋。今日も暑い! 日傘を持っていない私は東屋の日蔭へ緊急避難。) (一部水を張った田んぼがありましたので、そこで撮ってみました。)

(一部水を張った田んぼがありましたので、そこで撮ってみました。) (農作業のことは全く分からないので、ここからどんな作業となるのか。)

(農作業のことは全く分からないので、ここからどんな作業となるのか。) (明らかに山肌を人工的に削られているように見えます。)

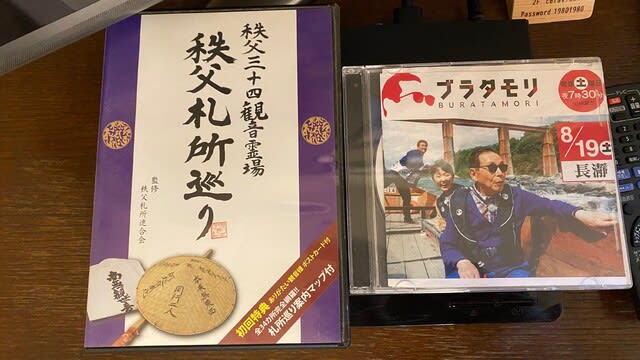

(明らかに山肌を人工的に削られているように見えます。) (DVDのジャケットは長瀞ライン下りの様子ですね。)

(DVDのジャケットは長瀞ライン下りの様子ですね。) (ここからも武甲山を望むことができます。)

(ここからも武甲山を望むことができます。) (入場料は無料でしたが、駐車料金は取られます。(笑))

(入場料は無料でしたが、駐車料金は取られます。(笑)) (大体パンフレットと同じアングルで撮ってみました。情報通り、完全にピーク、終わっております。(笑))

(大体パンフレットと同じアングルで撮ってみました。情報通り、完全にピーク、終わっております。(笑)) (ほぼ❝葉桜❞状態。(笑))

(ほぼ❝葉桜❞状態。(笑)) (そうでもないか、、、。)

(そうでもないか、、、。) (芝桜の丘には10品種、40万株の芝桜が植えられているそうです。)

(芝桜の丘には10品種、40万株の芝桜が植えられているそうです。)

(これはすごい。ヤマボウシってこんなになるのですね。)

(これはすごい。ヤマボウシってこんなになるのですね。) (久々というか前回はいつ来たかも記憶がない「びっくりドンキー」。)

(久々というか前回はいつ来たかも記憶がない「びっくりドンキー」。) (大きさに驚きましたが、想像以上に美味しくて、ペロッと完食。ごちそうさまでした。)

(大きさに驚きましたが、想像以上に美味しくて、ペロッと完食。ごちそうさまでした。) (妻撮影。)

(妻撮影。)

(近くで鳴き声が聞こえると思ったら、ベッドルームの窓の外の木の枝にこんな大きな鳥が留まって鳴いていました。)

(近くで鳴き声が聞こえると思ったら、ベッドルームの窓の外の木の枝にこんな大きな鳥が留まって鳴いていました。) (旅先での朝一の露天風呂、最高です。(笑))

(旅先での朝一の露天風呂、最高です。(笑)) (改めてレストランを眺めてみて、本当に素敵です。)

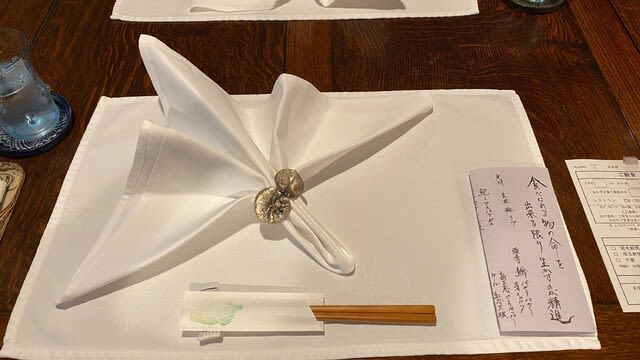

(改めてレストランを眺めてみて、本当に素敵です。) (妻と座る席を交替したので、斧折樺の箸も入れ替えです。(笑))

(妻と座る席を交替したので、斧折樺の箸も入れ替えです。(笑))

(手搾りだそうです。もちろん無添加ですが、何だこの濃厚な甘さは!)

(手搾りだそうです。もちろん無添加ですが、何だこの濃厚な甘さは!) (おぼろ豆腐は塩でいただきます。御飯はオリジナルブレンドの「ミルキークイーン」。御飯の器と味噌汁の器が木地で軽い! 両方とも見惚れてしまう美しさでした。)

(おぼろ豆腐は塩でいただきます。御飯はオリジナルブレンドの「ミルキークイーン」。御飯の器と味噌汁の器が木地で軽い! 両方とも見惚れてしまう美しさでした。) (この使い込まれた感じがたまりません。昭和世代、私が子どもの頃はお櫃が当たり前でしたが、久々に木製のものを見ました。)

(この使い込まれた感じがたまりません。昭和世代、私が子どもの頃はお櫃が当たり前でしたが、久々に木製のものを見ました。) (結構なボリュームです。)

(結構なボリュームです。) (これ、めちゃうまでした。朝食の御飯とも相性抜群ですが、夜なら日本酒の肴としても最高だと思います。(笑))

(これ、めちゃうまでした。朝食の御飯とも相性抜群ですが、夜なら日本酒の肴としても最高だと思います。(笑)) (この器も木地に漆で超軽量。手にも馴染むしいい食器です。)

(この器も木地に漆で超軽量。手にも馴染むしいい食器です。) (昨晩と同じソファーに座って、明るい中でローテーブルの置物を見ると、童話の世界に入り込んだような感覚が一瞬。)

(昨晩と同じソファーに座って、明るい中でローテーブルの置物を見ると、童話の世界に入り込んだような感覚が一瞬。)

(あっ、部屋で飲まなかった「Nagatoro Tea」と「無農薬栽培で育てた森のコーヒー」です。知らないうちに飲んでました。(笑))

(あっ、部屋で飲まなかった「Nagatoro Tea」と「無農薬栽培で育てた森のコーヒー」です。知らないうちに飲んでました。(笑))

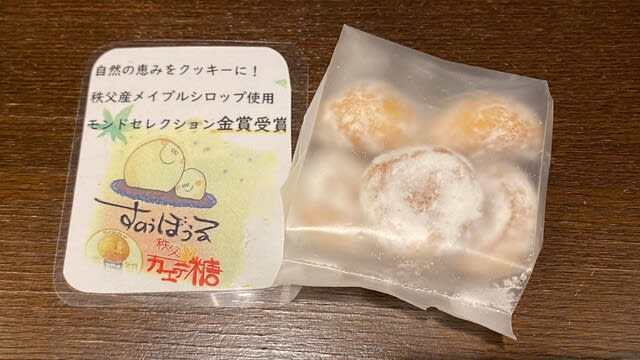

(お茶請けに「すのうぼうる」がありましたので、いただきました。)

(お茶請けに「すのうぼうる」がありましたので、いただきました。) (「

(「 (文字がびっしり。何だろう?)

(文字がびっしり。何だろう?) (「王様の耳はロバの耳」。思わず引き込まれて読んでしまいました。実は、間違って進んで読める文章が面白い。正確な文章は忘れましたが、例えば「王様は散髪屋に入ってパンチパーマをかけれくれと言いました。」みたいな文章。(笑))

(「王様の耳はロバの耳」。思わず引き込まれて読んでしまいました。実は、間違って進んで読める文章が面白い。正確な文章は忘れましたが、例えば「王様は散髪屋に入ってパンチパーマをかけれくれと言いました。」みたいな文章。(笑)) (日差しも強くなってきました。雨の心配はどこへやら、今日も暑くなりそうです。)

(日差しも強くなってきました。雨の心配はどこへやら、今日も暑くなりそうです。) (ネットより拝借。これでも1100円とは、ちょっとね、、、。)

(ネットより拝借。これでも1100円とは、ちょっとね、、、。) (まさにクラシックカー。ちょっと乗ってみたい気がします。(笑))

(まさにクラシックカー。ちょっと乗ってみたい気がします。(笑))

(オートキャンプ場の中と言っても広大な敷地なので、セラヴィ滞在中、キャンプ場からの声は全く聞こえず。風の音と鳥の鳴き声だけの森の中という静寂さでした。)

(オートキャンプ場の中と言っても広大な敷地なので、セラヴィ滞在中、キャンプ場からの声は全く聞こえず。風の音と鳥の鳴き声だけの森の中という静寂さでした。) (「PARKING」のアイアンサインがいい雰囲気。)

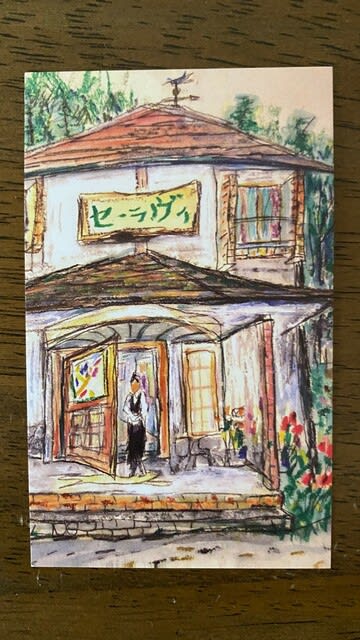

(「PARKING」のアイアンサインがいい雰囲気。) (いい宿はその前に立っただけで分かります。1980年からこの地に佇んで43年。時間の経過が醸し出す伝統を感じます。)

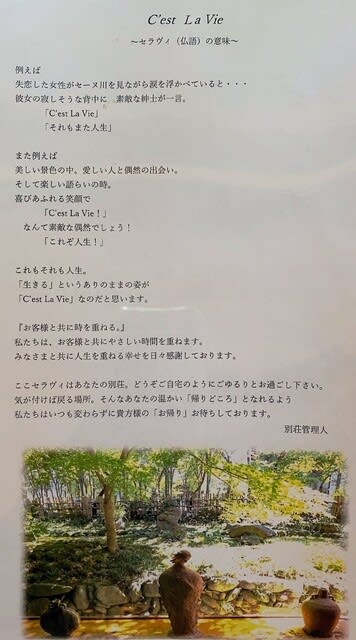

(いい宿はその前に立っただけで分かります。1980年からこの地に佇んで43年。時間の経過が醸し出す伝統を感じます。) (悲しい時に「それもまた人生」、出会いに感謝する時に「これぞ人生!」と、いろいろなシーンで使うようです。主人の想い「ここセラヴィはあなたの別荘、どうぞご自宅のようにごゆるりとお過ごし下さい。」という言葉が嬉しいです。)

(悲しい時に「それもまた人生」、出会いに感謝する時に「これぞ人生!」と、いろいろなシーンで使うようです。主人の想い「ここセラヴィはあなたの別荘、どうぞご自宅のようにごゆるりとお過ごし下さい。」という言葉が嬉しいです。) (玄関扉のキジのステンドグラスは大塚基純という方の作品。)

(玄関扉のキジのステンドグラスは大塚基純という方の作品。) (「電話室」。かつてはほんとに電話が置かれていたそうですが、今はLAN環境が整えられたインターネット利用スペースとのこと。)

(「電話室」。かつてはほんとに電話が置かれていたそうですが、今はLAN環境が整えられたインターネット利用スペースとのこと。) (セラヴィを象徴する像。後程知りましたが、流木作家さんの作品だそうです。)

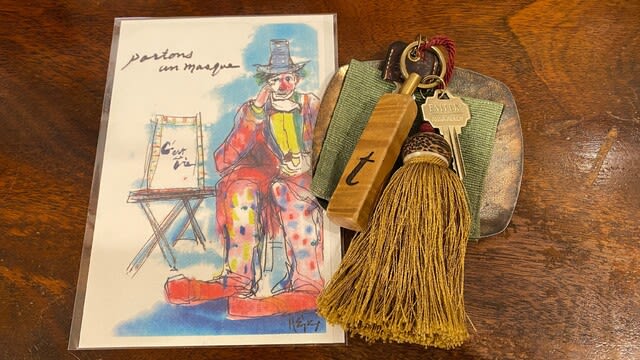

(セラヴィを象徴する像。後程知りましたが、流木作家さんの作品だそうです。) (マスクケースにはセラヴィのための絵画がプリントされています。ルームキー、一見普通に見えますが、実はこれ、バードコールになっています。「

(マスクケースにはセラヴィのための絵画がプリントされています。ルームキー、一見普通に見えますが、実はこれ、バードコールになっています。「 (無垢材の扉も温か味を感じます。建物は古いですが、隅々まで手入れされ、設えにスキがない。(笑))

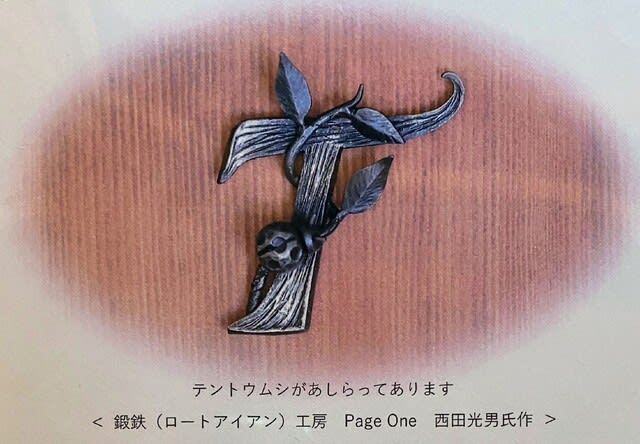

(無垢材の扉も温か味を感じます。建物は古いですが、隅々まで手入れされ、設えにスキがない。(笑)) (部屋に置かれた冊子に説明がありました。西田光男という方の作品。この説明書きの下には「こちらのお部屋にしかない、たった1つのものたち」という説明が続いていて、とにかく部屋の家具や小物はほとんど一点もの。)

(部屋に置かれた冊子に説明がありました。西田光男という方の作品。この説明書きの下には「こちらのお部屋にしかない、たった1つのものたち」という説明が続いていて、とにかく部屋の家具や小物はほとんど一点もの。) (ネットより拝借。扉を開けて踏み込みに立って見える景色。)

(ネットより拝借。扉を開けて踏み込みに立って見える景色。) (このソファーは「カリモク家具」の特注品で、もう何十年も経っているそうです。このソファーには仕掛けがあって、片方のひじ掛けを引っ張り出して、背もたれのクッションを敷けば、ベッドになります。)

(このソファーは「カリモク家具」の特注品で、もう何十年も経っているそうです。このソファーには仕掛けがあって、片方のひじ掛けを引っ張り出して、背もたれのクッションを敷けば、ベッドになります。) (ベッドスローは「秩父銘仙」という、秩父地方で生まれた独特の「ほぐし模様」の織物だそうです。宿のサイトによると、「平織りで裏表がないのが特徴で、表が色あせても裏を使って仕立て直しができる利点があり、女性の間で手軽なおしゃれ着として明治後期から昭和初期にかけて全国的な人気を誇っていました。数も少なく貴重な古布は、柄も斬新で今でも新鮮に感じられます。」とのこと。ぞんざいに扱えません。(笑))

(ベッドスローは「秩父銘仙」という、秩父地方で生まれた独特の「ほぐし模様」の織物だそうです。宿のサイトによると、「平織りで裏表がないのが特徴で、表が色あせても裏を使って仕立て直しができる利点があり、女性の間で手軽なおしゃれ着として明治後期から昭和初期にかけて全国的な人気を誇っていました。数も少なく貴重な古布は、柄も斬新で今でも新鮮に感じられます。」とのこと。ぞんざいに扱えません。(笑)) (トランプそのものは半透明なので、実際にゲームに使えるのか??)

(トランプそのものは半透明なので、実際にゲームに使えるのか??) (絵画は秩父在住の画家、勝野平二氏の作品。勝野氏は「セラヴィ」の名付け親でもあるそうです。ベッドルームにも作品がありました。水屋家具の下段のスリット開き戸の中には冷蔵庫があり、中身はフリーです。)

(絵画は秩父在住の画家、勝野平二氏の作品。勝野氏は「セラヴィ」の名付け親でもあるそうです。ベッドルームにも作品がありました。水屋家具の下段のスリット開き戸の中には冷蔵庫があり、中身はフリーです。) (冷蔵庫のジンジャエールと麦茶ばかり飲んでいて、このお茶は結局飲まず。)

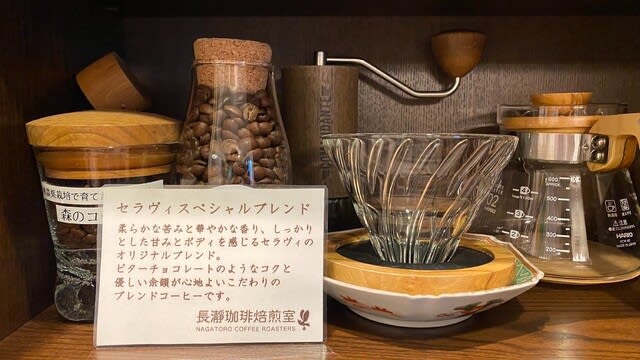

(冷蔵庫のジンジャエールと麦茶ばかり飲んでいて、このお茶は結局飲まず。) (セラヴィスペシャルブレンドともう一種類、「無農薬栽培で育てた 森のコーヒー」という豆もありました。)

(セラヴィスペシャルブレンドともう一種類、「無農薬栽培で育てた 森のコーヒー」という豆もありました。) (ネットより拝借。色違いの同じ製品。バリスタも使う❝本物❞のようです。豆の挽き方がコーヒーを淹れた時の味を大いに左右するそうです。)

(ネットより拝借。色違いの同じ製品。バリスタも使う❝本物❞のようです。豆の挽き方がコーヒーを淹れた時の味を大いに左右するそうです。) (指で作ったオッケーサインの❝丸❞くらいの大きさ。とても美味しいですが、結構口の中の水分を持っていかれますので、飲み物必須です。(笑))

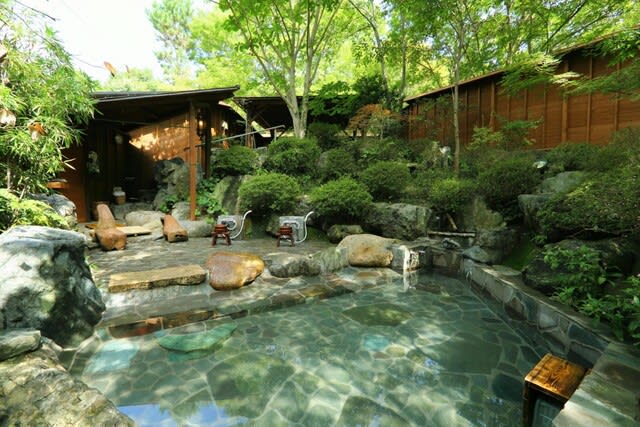

(指で作ったオッケーサインの❝丸❞くらいの大きさ。とても美味しいですが、結構口の中の水分を持っていかれますので、飲み物必須です。(笑)) (ネットより拝借。奥に見える屋根付きの場所は、左が脱衣場、少し奥まって左が休憩処。)

(ネットより拝借。奥に見える屋根付きの場所は、左が脱衣場、少し奥まって左が休憩処。) (おそらくアーティストの作品だと思います。)

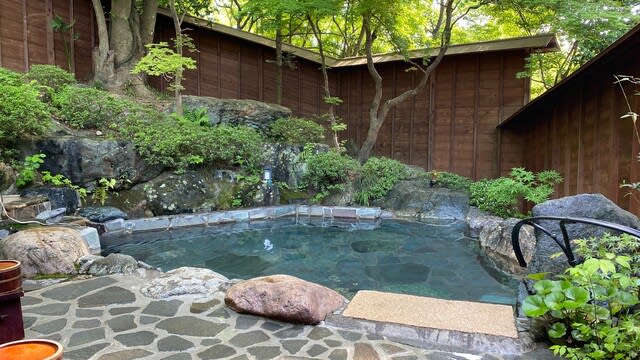

(おそらくアーティストの作品だと思います。) (もはや大浴場クラスの広さです。)

(もはや大浴場クラスの広さです。) (滑らかな踏み石がうまく配されているので、素足でも痛くありません。)

(滑らかな踏み石がうまく配されているので、素足でも痛くありません。) (リスが駆け上っています。現在進行中の❝プライベートプロジェクト❞でアイアンのオーダー物が高価なことを思い知らされているので(笑)、このさりげない手すりの価値も何となく分かります。)

(リスが駆け上っています。現在進行中の❝プライベートプロジェクト❞でアイアンのオーダー物が高価なことを思い知らされているので(笑)、このさりげない手すりの価値も何となく分かります。) (囲炉裏もあるので、食事処にも使えそうな充実ぶり。蚊帳でも吊るせば、夏場ならここで十分宿泊できそう。(笑))

(囲炉裏もあるので、食事処にも使えそうな充実ぶり。蚊帳でも吊るせば、夏場ならここで十分宿泊できそう。(笑)) (ジンジャエール、いただきました。もちろんフリーです。)

(ジンジャエール、いただきました。もちろんフリーです。) (この林の向こうは長瀞オートキャンプ場ですが、人の声は全く聞こえません。鳥の鳴き声と風で樹々がそよぐ音だけが聞こえます。)

(この林の向こうは長瀞オートキャンプ場ですが、人の声は全く聞こえません。鳥の鳴き声と風で樹々がそよぐ音だけが聞こえます。) (今日のように暑い日になると、この季節、もう虫が飛んでいますので、テラスでのんびりするには蚊取り線香必携です。ちゃんと用意されています。(笑))

(今日のように暑い日になると、この季節、もう虫が飛んでいますので、テラスでのんびりするには蚊取り線香必携です。ちゃんと用意されています。(笑)) (林側には一応の虫よけ、蚊帳がセットされています。そして、オーダー物と思われるアイアンの柵。写真左の手すりも含めて全て西田さんの工房の作品。)

(林側には一応の虫よけ、蚊帳がセットされています。そして、オーダー物と思われるアイアンの柵。写真左の手すりも含めて全て西田さんの工房の作品。) (菖蒲湯は、リラックス作用や血行促進が期待できるほか、肩こりや腰痛予防にも効果があるそうですが、行事としては、端午の節句に子どもの健やかな成長を祈るという意味合いもあり。)

(菖蒲湯は、リラックス作用や血行促進が期待できるほか、肩こりや腰痛予防にも効果があるそうですが、行事としては、端午の節句に子どもの健やかな成長を祈るという意味合いもあり。) (湯舟に沈められているブラックシリカを写メのため一瞬引き上げました。(笑))

(湯舟に沈められているブラックシリカを写メのため一瞬引き上げました。(笑)) (3パターンの切替機能あり。違うかもしれませんが、アラミック(Arromic)のシャワーヘッドを思わせる高水圧でした。)

(3パターンの切替機能あり。違うかもしれませんが、アラミック(Arromic)のシャワーヘッドを思わせる高水圧でした。) (テーブルの上に置かれたオイルランプが優しい空間を演出します。)

(テーブルの上に置かれたオイルランプが優しい空間を演出します。) (自分で選ぶという趣向のため「記念にもらえるのかも。」と欲深いことを思ってしまいましたが、セラヴィの小さな売店で販売中。(笑) 斧が折れるほど硬いことがその名の由来です。なお、セラヴィでは環境への配慮として、お箸は使い捨てにはしていません。)

(自分で選ぶという趣向のため「記念にもらえるのかも。」と欲深いことを思ってしまいましたが、セラヴィの小さな売店で販売中。(笑) 斧が折れるほど硬いことがその名の由来です。なお、セラヴィでは環境への配慮として、お箸は使い捨てにはしていません。) (手前のお箸が私が選んだ❝長め・やや太め❞の斧折樺。妻は❝短め・やや細め❞を選びました。)

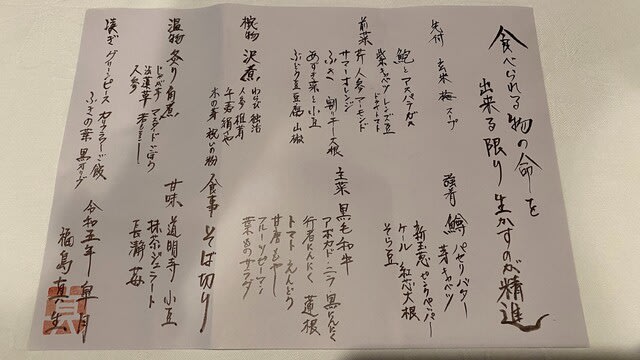

(手前のお箸が私が選んだ❝長め・やや太め❞の斧折樺。妻は❝短め・やや細め❞を選びました。) (「食べられる物の命を できる限り生かすのが精進」。コースの最後に気さくなシェフが挨拶に回られましたが、「できる限り素材の美味しさをそのまま味わってもらえるよう心がけています。」とおっしゃっていました。)

(「食べられる物の命を できる限り生かすのが精進」。コースの最後に気さくなシェフが挨拶に回られましたが、「できる限り素材の美味しさをそのまま味わってもらえるよう心がけています。」とおっしゃっていました。) (イボイボがあるので持ちやすい。(笑))

(イボイボがあるので持ちやすい。(笑)) (皿が長かったので分けて写メ。素材の味をしっかり感じる薄味。)

(皿が長かったので分けて写メ。素材の味をしっかり感じる薄味。) (「 Segura Viudas(セグラ ヴューダス)」(スペイン)というスパークリングワイン。)

(「 Segura Viudas(セグラ ヴューダス)」(スペイン)というスパークリングワイン。) (「祝いの粉」とは胡椒のこと。昔は貴重品だったことから祝いの席などでしか使わなかったことがその異名の由来のようです。)

(「祝いの粉」とは胡椒のこと。昔は貴重品だったことから祝いの席などでしか使わなかったことがその異名の由来のようです。) (見事なお盆。妻は別の柄でした。これは彫刻家の豊田豊という方の作品とのことで、材質は栃の木。デザートの時に移動したレストランをぐるっと囲む❝室内テラス❞の見事な彫刻も同氏の作品。)

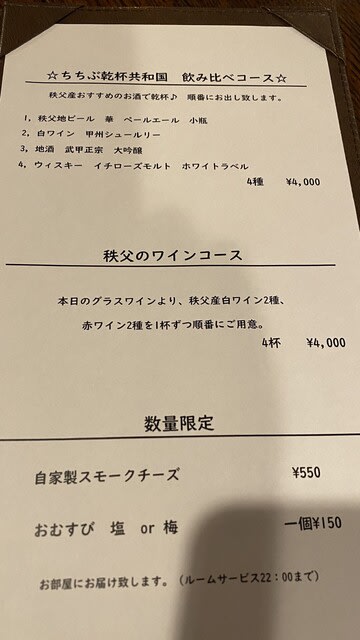

(見事なお盆。妻は別の柄でした。これは彫刻家の豊田豊という方の作品とのことで、材質は栃の木。デザートの時に移動したレストランをぐるっと囲む❝室内テラス❞の見事な彫刻も同氏の作品。) (「本日のグラスワイン」から白・赤2種類ずつを順番に出してくれます。)

(「本日のグラスワイン」から白・赤2種類ずつを順番に出してくれます。) (やや甘口とのことですが、スッキリしています。)

(やや甘口とのことですが、スッキリしています。) (若もろこしは❝ひげ❞も美味しくいただけます。この炙り角煮、激ウマです。)

(若もろこしは❝ひげ❞も美味しくいただけます。この炙り角煮、激ウマです。) (先程とは違う柄の半月盆。見事です。)

(先程とは違う柄の半月盆。見事です。) (確か姫鱒と説明されたような記憶が。美味しい~。)

(確か姫鱒と説明されたような記憶が。美味しい~。) (やや辛口。先程の「秩父ブラン」よりも更にスッキリタイプ。秩父の白ワイン、いいですねぇ。)

(やや辛口。先程の「秩父ブラン」よりも更にスッキリタイプ。秩父の白ワイン、いいですねぇ。)

(フルボディ。地元の食材に地酒というのは鉄板のマリアージュですが、地元のワインというのも間違いない美味しさです。月並みな感想ですが、幸せなひと時です。)

(フルボディ。地元の食材に地酒というのは鉄板のマリアージュですが、地元のワインというのも間違いない美味しさです。月並みな感想ですが、幸せなひと時です。) (十割そば。そばの香りと美味しさを堪能するために、「ひと口目は是非塩でどうぞ。」とのこと。)

(十割そば。そばの香りと美味しさを堪能するために、「ひと口目は是非塩でどうぞ。」とのこと。)

(そば湯の器が木地に漆でとにかく軽くて手触りが最高。そば湯もそばを味わい尽くすためあえて濃くしているそうです。)

(そば湯の器が木地に漆でとにかく軽くて手触りが最高。そば湯もそばを味わい尽くすためあえて濃くしているそうです。) (今まで食べたそばで一番美味しい。もちろん旅先での食事ですので、美味しさちょい増しではあると思いますが。)

(今まで食べたそばで一番美味しい。もちろん旅先での食事ですので、美味しさちょい増しではあると思いますが。) (ソファ、椅子、ローテーブル、どの家具も素晴らしいです。)

(ソファ、椅子、ローテーブル、どの家具も素晴らしいです。) (実際は動いています。ダイソンの真っ白なファンが若干浮き気味なのはご愛敬。(笑))

(実際は動いています。ダイソンの真っ白なファンが若干浮き気味なのはご愛敬。(笑)) (この彫刻が❝室内テラス❞を囲むように10枚配されているのですが、その10枚で長瀞の四季を表現しているそうです。食事の時の半月盆と同じく豊田豊氏の作品。材質は楠の木。)

(この彫刻が❝室内テラス❞を囲むように10枚配されているのですが、その10枚で長瀞の四季を表現しているそうです。食事の時の半月盆と同じく豊田豊氏の作品。材質は楠の木。) (イチゴよりも一回り大きなチーズケーキ風とチョコレートケーキ風のものがオリジナルケーキで、確か豆腐を使っていると説明があったようななかったような、、、。)

(イチゴよりも一回り大きなチーズケーキ風とチョコレートケーキ風のものがオリジナルケーキで、確か豆腐を使っていると説明があったようななかったような、、、。) (赤ワイン2種類目は、「兎田ワイナリー」の「秩父ルージュ」(ライトボディ)。)

(赤ワイン2種類目は、「兎田ワイナリー」の「秩父ルージュ」(ライトボディ)。) (ゆっくり温泉に浸かります。日中の鳥の声に替わって、虫の声が静かに聞こえます。)

(ゆっくり温泉に浸かります。日中の鳥の声に替わって、虫の声が静かに聞こえます。) (ベッドルームの窓より。)

(ベッドルームの窓より。) (テラスに立って。この後月は雲に隠れてしまいました。明日は雨かなぁ、、、。)

(テラスに立って。この後月は雲に隠れてしまいました。明日は雨かなぁ、、、。) (数日前の天気予報を覆す快晴。夏のように暑い!)

(数日前の天気予報を覆す快晴。夏のように暑い!) (ますます気温上昇中。暑い!)

(ますます気温上昇中。暑い!) (「武甲山」。これも後程宿にあった「ブラタモリ」の秩父編DVDで知ることとなりました。)

(「武甲山」。これも後程宿にあった「ブラタモリ」の秩父編DVDで知ることとなりました。) (神門。)

(神門。) (日傘必須の日差しの強さ。)

(日傘必須の日差しの強さ。) (鮮やかな彫刻。これは見応え十分です。)

(鮮やかな彫刻。これは見応え十分です。)

(「親の心得」。なるほど。)

(「親の心得」。なるほど。)

(改修工事中。(笑))

(改修工事中。(笑)) (ユーモラス。実物を見てみたい。)

(ユーモラス。実物を見てみたい。)

(御朱印をいただきました。)

(御朱印をいただきました。) (かなり立派な建物です。入館料500円。)

(かなり立派な建物です。入館料500円。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (実際に曳かれる山車ではなく展示用とのことです。特に奥の花飾りの山車は現在では電線等に絡むリスクを防ぐため、これだけの花飾りの山車はないそうです。)

(実際に曳かれる山車ではなく展示用とのことです。特に奥の花飾りの山車は現在では電線等に絡むリスクを防ぐため、これだけの花飾りの山車はないそうです。) (「秩父神社」。別の側面には「天下泰平」と書かれています。)

(「秩父神社」。別の側面には「天下泰平」と書かれています。) (「亀の子石」の甲羅に大きな幣束が立っています。)

(「亀の子石」の甲羅に大きな幣束が立っています。) (神事で使われるものが祭の概要とともに展示されています。上:「三峯神社のごもっともさま」、中:「山田の春祭り」、下:「龍勢祭」。)

(神事で使われるものが祭の概要とともに展示されています。上:「三峯神社のごもっともさま」、中:「山田の春祭り」、下:「龍勢祭」。) (味噌漬けのものを焼いているようないい匂いに誘われて入店。(笑))

(味噌漬けのものを焼いているようないい匂いに誘われて入店。(笑)) (外まで出ているいい匂いは「豚みそ漬焼き」ですね。(笑))

(外まで出ているいい匂いは「豚みそ漬焼き」ですね。(笑)) (大盛りにするとわらじかつが2枚になって、まさにわらじ状態になります。(笑) 豚みそ漬焼きが想像通りの美味しさなのはもちろんですが、このわらじかつがうまい! ちょっと甘めのタレがかかっていて、ご飯が進みます。)

(大盛りにするとわらじかつが2枚になって、まさにわらじ状態になります。(笑) 豚みそ漬焼きが想像通りの美味しさなのはもちろんですが、このわらじかつがうまい! ちょっと甘めのタレがかかっていて、ご飯が進みます。) (駐車場待ち数台、15分程待ったでしょうか。)

(駐車場待ち数台、15分程待ったでしょうか。) (ちなみに、元号は「和銅」、貨幣は「和同」です。)

(ちなみに、元号は「和銅」、貨幣は「和同」です。) (インパクト抜群、和同開珎の巨大オブジェ。)

(インパクト抜群、和同開珎の巨大オブジェ。) (御朱印は書き置きのみ。金運御守りも授与していただきました。)

(御朱印は書き置きのみ。金運御守りも授与していただきました。) (雨でもテラスの露天風呂はぬれずに入れます。起き抜けの温泉も旅のお約束。)

(雨でもテラスの露天風呂はぬれずに入れます。起き抜けの温泉も旅のお約束。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (静止画では分かりませんが、樹々は風にしなり、雨粒は大きく音を立てて降ります。これはこれで温泉に浸かりながら見る自然の景色としていいものです。)

(静止画では分かりませんが、樹々は風にしなり、雨粒は大きく音を立てて降ります。これはこれで温泉に浸かりながら見る自然の景色としていいものです。) (左側に献立、右側に素材や産地の説明。神奈川の素材を中心に、長野、群馬など。)

(左側に献立、右側に素材や産地の説明。神奈川の素材を中心に、長野、群馬など。) (野菜は地元箱根西麓三島産。卵は「横浜食彩卵」というブランド卵でビタミンEが通常の5倍だそうです。)

(野菜は地元箱根西麓三島産。卵は「横浜食彩卵」というブランド卵でビタミンEが通常の5倍だそうです。) (カップを持ち上げると皿には金乃竹のロゴがプリントされています。)

(カップを持ち上げると皿には金乃竹のロゴがプリントされています。) (洋食よりも使っている食材の数が多い。地元食材もいろいろで、蒲鉾は小田原の老舗「籠清」、梅干は

(洋食よりも使っている食材の数が多い。地元食材もいろいろで、蒲鉾は小田原の老舗「籠清」、梅干は (鰺は相模湾産で、「金乃竹」が厳選した肉厚の特級品。確かにうまい!(妻にちょっとシェアしてもらいました。))

(鰺は相模湾産で、「金乃竹」が厳選した肉厚の特級品。確かにうまい!(妻にちょっとシェアしてもらいました。)) (後ろでテレビが映っていますが、大谷選手出場の試合を観ようと思いましたが、BSは映らず。まぁデフォルトテレビなしのコンセプトなので文句も言えませんが。(笑))

(後ろでテレビが映っていますが、大谷選手出場の試合を観ようと思いましたが、BSは映らず。まぁデフォルトテレビなしのコンセプトなので文句も言えませんが。(笑)) (温泉は最後の最後まで楽しみました。)

(温泉は最後の最後まで楽しみました。) (部屋の鍵ホルダーが漆塗りでオシャレですが、巨大。(笑))

(部屋の鍵ホルダーが漆塗りでオシャレですが、巨大。(笑)) (想像していたのとは違って、細い街道筋にひっそりと寄木細工の店が点在している感じです。)

(想像していたのとは違って、細い街道筋にひっそりと寄木細工の店が点在している感じです。)

(お客さんは私たちだけ。土産物屋的なセールストークもなくゆっくりと箱根寄木細工を見ることができます。)

(お客さんは私たちだけ。土産物屋的なセールストークもなくゆっくりと箱根寄木細工を見ることができます。) (老眼鏡を持ち歩いていたので、実際に入れてみると、ピッタリ収まりました。)

(老眼鏡を持ち歩いていたので、実際に入れてみると、ピッタリ収まりました。) (工芸品の多彩な色は使用材の天然の有色材で出しているのですね。)

(工芸品の多彩な色は使用材の天然の有色材で出しているのですね。) (茶店ですかね。)

(茶店ですかね。)

(何と、妻が歩いたことがあると言っていました。)

(何と、妻が歩いたことがあると言っていました。) (鯉のぼりならぬ、鰹のぼり。)

(鯉のぼりならぬ、鰹のぼり。) (「鈴廣蒲鉾本店」の店舗。重厚な佇まいです。)

(「鈴廣蒲鉾本店」の店舗。重厚な佇まいです。) (家族連れで大賑わい。)

(家族連れで大賑わい。) (蒲鉾の料理方法などの提案展示もあります。再現するのか、妻が写メを撮っていました。)

(蒲鉾の料理方法などの提案展示もあります。再現するのか、妻が写メを撮っていました。) (「鈴廣かまぼこの里」は駅直結でした。商売上手ですねぇ。(笑))

(「鈴廣かまぼこの里」は駅直結でした。商売上手ですねぇ。(笑)) (唐破風入母屋造りの建物。なかなかの老舗っぷり。これはそそられます。)

(唐破風入母屋造りの建物。なかなかの老舗っぷり。これはそそられます。)

(これは雰囲気あります。「だるま料理店」の天ぷらは特製のごま油で揚げるそうで、店内にはごま油のいい香りが漂っています。)

(これは雰囲気あります。「だるま料理店」の天ぷらは特製のごま油で揚げるそうで、店内にはごま油のいい香りが漂っています。) (海老が立派。)

(海老が立派。) (寿司も天ぷらもうまい!)

(寿司も天ぷらもうまい!) (駐車場渋滞を避けたい人は箱根ロープウェイを使うといいそうです。)

(駐車場渋滞を避けたい人は箱根ロープウェイを使うといいそうです。) (外国人観光客も大勢いましたが、富士山はみんな大好きなようで(笑)、写真をバシャバシャ撮っていました。この後、昼食後に見たら、富士山は雲に隠れて姿を現すことはありませんでした。)

(外国人観光客も大勢いましたが、富士山はみんな大好きなようで(笑)、写真をバシャバシャ撮っていました。この後、昼食後に見たら、富士山は雲に隠れて姿を現すことはありませんでした。) (富士山が背景に入るこの❝黒たまご❞、大人気の記念撮影スポット。富士山が隠れた後は誰もいませんでした。(笑))

(富士山が背景に入るこの❝黒たまご❞、大人気の記念撮影スポット。富士山が隠れた後は誰もいませんでした。(笑)) (お天気いいですが強風。気温の方は上着がないと寒いくらいです。)

(お天気いいですが強風。気温の方は上着がないと寒いくらいです。) (店名の❝切れ目❞は、「大涌谷駅/食堂」ではなく「大涌谷/駅食堂」。)

(店名の❝切れ目❞は、「大涌谷駅/食堂」ではなく「大涌谷/駅食堂」。) (チェックインまでに結構時間がある上に、外は寒いので、ここでゆっくりしようと、カフェラテのドリンクセットにしました。500円のカフェラテが、セットにすると大胆にも半額250円になります。)

(チェックインまでに結構時間がある上に、外は寒いので、ここでゆっくりしようと、カフェラテのドリンクセットにしました。500円のカフェラテが、セットにすると大胆にも半額250円になります。) (絶賛売り出し中のようです。(笑))

(絶賛売り出し中のようです。(笑)) (せんべいということはお米が原料ってことですね。大涌谷カレーからの派生商品のようです。)

(せんべいということはお米が原料ってことですね。大涌谷カレーからの派生商品のようです。) (景色はいわゆる❝地獄❞。超久々の訪問ですが、整備?され印象が変わったような。尖った山は「冠ヶ岳」で標高1409m。)

(景色はいわゆる❝地獄❞。超久々の訪問ですが、整備?され印象が変わったような。尖った山は「冠ヶ岳」で標高1409m。) (「火山ガス注意!」と看板が出ていましたので、有毒ガスが噴出しているのでしょうね。)

(「火山ガス注意!」と看板が出ていましたので、有毒ガスが噴出しているのでしょうね。) (コンクリの退避場所があるということは噴火もあるってこと。それにしても、退避場所が真新しいのが気になります。)

(コンクリの退避場所があるということは噴火もあるってこと。それにしても、退避場所が真新しいのが気になります。) (入館料100円。ガラガラです。)

(入館料100円。ガラガラです。) (メインホール。大涌谷をはじめ箱根の有名スポットの地理的歴史などを学べます。)

(メインホール。大涌谷をはじめ箱根の有名スポットの地理的歴史などを学べます。) (果たしてこんな間近で見ていて安全なのかと思ってしまいます。手前の段々畑状になっているのはコンクリの地すべり止め。「高耐食性グラウンドアンカー」という特殊なもののようです。)

(果たしてこんな間近で見ていて安全なのかと思ってしまいます。手前の段々畑状になっているのはコンクリの地すべり止め。「高耐食性グラウンドアンカー」という特殊なもののようです。) (「大涌谷くろたまご館」の名物「チョコソフト」(初めて聞きましたが(笑))。観光地価格の450円ですが、コーンの中までみっちり詰まっていて重いです。)

(「大涌谷くろたまご館」の名物「チョコソフト」(初めて聞きましたが(笑))。観光地価格の450円ですが、コーンの中までみっちり詰まっていて重いです。) (ポツンとあった古びた看板を写メ。)

(ポツンとあった古びた看板を写メ。) (ここから「金乃竹」の私有地。)

(ここから「金乃竹」の私有地。) (チェックインを待つ間にここまで歩いて戻って来て写メしています。(笑))

(チェックインを待つ間にここまで歩いて戻って来て写メしています。(笑)) (登山鉄道が通りかかっていれば最高の景色ですが、しばし待つも音もせず。(笑))

(登山鉄道が通りかかっていれば最高の景色ですが、しばし待つも音もせず。(笑)) (2機あるうちの1つはなぜかエヴァ仕様。(笑))

(2機あるうちの1つはなぜかエヴァ仕様。(笑)) (翌日チェックアウト後にここで2人の記念写真を撮ってもらいました。意外とこの門柱が低くて、やや映えず。(笑))

(翌日チェックアウト後にここで2人の記念写真を撮ってもらいました。意外とこの門柱が低くて、やや映えず。(笑)) (ネットより拝借。❝満席❞で写メしづらかったので。)

(ネットより拝借。❝満席❞で写メしづらかったので。) (私たちは利用しませんでしたが、サントリー「山崎」のボトルも見えますが、これも無料なのだろうか。)

(私たちは利用しませんでしたが、サントリー「山崎」のボトルも見えますが、これも無料なのだろうか。) (私が選んだのは確か「富士山紅茶」のアイスティー。ケーキは当宿オリジナルのバスクチーズケーキ。)

(私が選んだのは確か「富士山紅茶」のアイスティー。ケーキは当宿オリジナルのバスクチーズケーキ。) (私たちは最上階(4階)の「Club floor」。ちなみに、ロビー(&レストラン)は3階で、1、2階にも客室があります。)

(私たちは最上階(4階)の「Club floor」。ちなみに、ロビー(&レストラン)は3階で、1、2階にも客室があります。) (あえて仕切りをなくしているそうです。宿のサイトには「全てのお部屋は、仕切りが少なく森に溶込むテラス・温泉露天風呂付。」とあります。)

(あえて仕切りをなくしているそうです。宿のサイトには「全てのお部屋は、仕切りが少なく森に溶込むテラス・温泉露天風呂付。」とあります。) (今までにない面白い作りです。仕切りがない分、とても広々と開放的に感じます。)

(今までにない面白い作りです。仕切りがない分、とても広々と開放的に感じます。) (湯舟はヒノキではなく、青森ヒバ。手触りや体に触れる感触はなめらかでいい感じでした。)

(湯舟はヒノキではなく、青森ヒバ。手触りや体に触れる感触はなめらかでいい感じでした。) (今日は完全に透明です。(笑) 青森ヒバ、なかなか味があっていいです。泉質はアルカリ性単純温泉。優しい肌当たりで、お肌がスベスベになる感じ。いい温泉です。)

(今日は完全に透明です。(笑) 青森ヒバ、なかなか味があっていいです。泉質はアルカリ性単純温泉。優しい肌当たりで、お肌がスベスベになる感じ。いい温泉です。) (鏡は天井から吊るされています。まぁ掃除はしやすいのでしょうけど、趣きはないですね。椅子もないので妻は使いづらそうにしていました。また、価格帯の割にはアメニティ全般がチープなのは残念。)

(鏡は天井から吊るされています。まぁ掃除はしやすいのでしょうけど、趣きはないですね。椅子もないので妻は使いづらそうにしていました。また、価格帯の割にはアメニティ全般がチープなのは残念。) (1日でバクテリアに分解されるので環境に優しいと説明書きがあります。使ってみるととても良かったので、残ったものをいただいてきました。)

(1日でバクテリアに分解されるので環境に優しいと説明書きがあります。使ってみるととても良かったので、残ったものをいただいてきました。) (冷蔵庫の中身の一部。ジュース、ガス入り水、日本酒、ワイン赤・白、シャンパン。他にもサイダー、コーラ、お茶、ビールなど。)

(冷蔵庫の中身の一部。ジュース、ガス入り水、日本酒、ワイン赤・白、シャンパン。他にもサイダー、コーラ、お茶、ビールなど。) (温泉、最高です。)

(温泉、最高です。)

(夕食御献立「春爛漫」。4月もあと2日。ギリギリ春メニューですね。)

(夕食御献立「春爛漫」。4月もあと2日。ギリギリ春メニューですね。) (写真では見えませんが、塩漬けの桜の花が浮かべられています。)

(写真では見えませんが、塩漬けの桜の花が浮かべられています。) (献立名と写メは順序逆です。知らなかった言葉→「甘藍」=キャベツ、「才巻海老」=10cm以下の車海老(車海老は「出世海老」だそう)。)

(献立名と写メは順序逆です。知らなかった言葉→「甘藍」=キャベツ、「才巻海老」=10cm以下の車海老(車海老は「出世海老」だそう)。) (具の上にのっている花のつぼみは、柚子だそうです。「蓬」=よもぎ、「鮎魚女」=アイナメ、「蘿蔔」=薄く切ること。)

(具の上にのっている花のつぼみは、柚子だそうです。「蓬」=よもぎ、「鮎魚女」=アイナメ、「蘿蔔」=薄く切ること。) (最近流行の「ペアリング」はありませんでした。)

(最近流行の「ペアリング」はありませんでした。) (普通のコップサイズですので、なかなか❝良心的な❞ボリューム。(笑) 右から「相模灘 特別純米」、「いずみ橋 楽風舞」、「手の鳴る方へ」。)

(普通のコップサイズですので、なかなか❝良心的な❞ボリューム。(笑) 右から「相模灘 特別純米」、「いずみ橋 楽風舞」、「手の鳴る方へ」。) (「楽風舞」は高度精米耐性のある酒米の品種だそうです。)

(「楽風舞」は高度精米耐性のある酒米の品種だそうです。) (焼けた味噌、日本酒の最強の相棒です。これだけで地酒を飲み尽くしそう。(笑))

(焼けた味噌、日本酒の最強の相棒です。これだけで地酒を飲み尽くしそう。(笑)) (小皿の中央の白いのは「泡の塩」。白身魚に合います。)

(小皿の中央の白いのは「泡の塩」。白身魚に合います。) (1個と言わず、もっと欲しい。(笑))

(1個と言わず、もっと欲しい。(笑)) (「草蘇鉄」=こごみ。読み方はそのまま「くさそてつ」。)

(「草蘇鉄」=こごみ。読み方はそのまま「くさそてつ」。) (「滋養と美容と山菜」って。(笑))

(「滋養と美容と山菜」って。(笑)) (「かながわ牛」というブランド、初めて聞きましたが、美味しかったです。)

(「かながわ牛」というブランド、初めて聞きましたが、美味しかったです。) (赤出汁は写っていませんが。)

(赤出汁は写っていませんが。) (私たちの貸し切りです。)

(私たちの貸し切りです。) (デザートに❝春巻き❞、なかなか斬新ですが、美味しかったです。「きらぴ香」はイチゴの品種。)

(デザートに❝春巻き❞、なかなか斬新ですが、美味しかったです。「きらぴ香」はイチゴの品種。) (バスケットボールくらいの大きさはあるガラスのオブジェ。ロックアイスのイメージか?)

(バスケットボールくらいの大きさはあるガラスのオブジェ。ロックアイスのイメージか?) (風が冷たかった昨日とは一転、上着なしでちょうどいいくらいに気温が上がってきました。)

(風が冷たかった昨日とは一転、上着なしでちょうどいいくらいに気温が上がってきました。) (観光パンフレットより。ほうきにまたがってこんな写メを撮ることができます。)

(観光パンフレットより。ほうきにまたがってこんな写メを撮ることができます。) (「マンザニロ種」。オリーブの品種にもすっかりなじみました。)

(「マンザニロ種」。オリーブの品種にもすっかりなじみました。) (こちらは「ミッション種」。確かに葉も少なく、枝も剪定されているようで、貧相に見えます。)

(こちらは「ミッション種」。確かに葉も少なく、枝も剪定されているようで、貧相に見えます。) (こちらは剪定対象外でしょうか、元気に茂っています。昭和25年(1950)に種を播いたと杭の側面に書かれていました。)

(こちらは剪定対象外でしょうか、元気に茂っています。昭和25年(1950)に種を播いたと杭の側面に書かれていました。) (いい景色です。この映える景色は快晴が絶対条件ですね。)

(いい景色です。この映える景色は快晴が絶対条件ですね。) (大きな石の上から「せーの」で思い切り飛んで、スマホを構える人はなるべく下から連写、、、それがコツだそうです。)

(大きな石の上から「せーの」で思い切り飛んで、スマホを構える人はなるべく下から連写、、、それがコツだそうです。) (風車の正面に回ってみました。こちらからの景色もいいですね。)

(風車の正面に回ってみました。こちらからの景色もいいですね。) (昨晩の「静かなる光と祈りのミニツアー」で教えてもらった、小豆島で最初の(日本で最初の)オリーブの木でしょうか、行ってみます。)

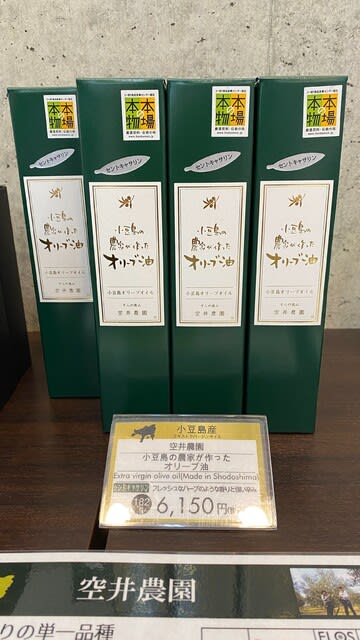

(昨晩の「静かなる光と祈りのミニツアー」で教えてもらった、小豆島で最初の(日本で最初の)オリーブの木でしょうか、行ってみます。) (この「オリーブの原木」は樹齢100年超。ちなみに、土庄町の西方、観光名所にもなっている「樹齢千年のオリーヴ大樹」は、2011年3月15日にスペインのアンダルシア地方から小豆島へ贈られた古木で、日本の生まれ育ちということではここの「オリーブの原木」が日本最古。)

(この「オリーブの原木」は樹齢100年超。ちなみに、土庄町の西方、観光名所にもなっている「樹齢千年のオリーヴ大樹」は、2011年3月15日にスペインのアンダルシア地方から小豆島へ贈られた古木で、日本の生まれ育ちということではここの「オリーブの原木」が日本最古。) (ありました、先日

(ありました、先日 (これは昨晩「海音真理」の「オリーブ会席」で生素麺に回しかけてもらったオイルです。何だか嬉しいですね。)

(これは昨晩「海音真理」の「オリーブ会席」で生素麺に回しかけてもらったオイルです。何だか嬉しいですね。) (後程訪れた「土庄港観光センター」ではありませんでした。ここで買っておいて良かった。)

(後程訪れた「土庄港観光センター」ではありませんでした。ここで買っておいて良かった。) (ラーメン。「オリーブ」って書いておくと売れ行きがいいのでしょうね。)

(ラーメン。「オリーブ」って書いておくと売れ行きがいいのでしょうね。) (よく見る乾麺タイプ。)

(よく見る乾麺タイプ。) (お土産で買おうかと思いましたが、昨晩の夕食で「生素麺」を食べたので、❝半生❞だしスルー。(笑) また生素麺を食べたくなったら、今回訪れることはできませんでしたが、「遠くへ行きたい」で土井善晴さんが訪れていた「マルカツ製麺所」のオンラインショップで購入することにします。(笑))

(お土産で買おうかと思いましたが、昨晩の夕食で「生素麺」を食べたので、❝半生❞だしスルー。(笑) また生素麺を食べたくなったら、今回訪れることはできませんでしたが、「遠くへ行きたい」で土井善晴さんが訪れていた「マルカツ製麺所」のオンラインショップで購入することにします。(笑)) (棚の一番下、目立たない場所でひっそりと、、、。)

(棚の一番下、目立たない場所でひっそりと、、、。)

(最高の景色です。)

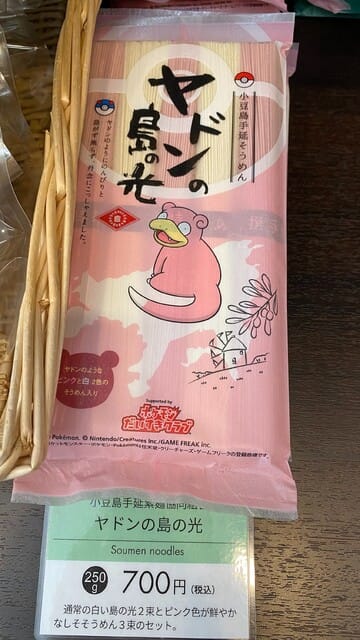

(最高の景色です。) (「手延そうめん 島の光」。このあたり、素麺の製作所が多かったですね。)

(「手延そうめん 島の光」。このあたり、素麺の製作所が多かったですね。)

(どんな意味があるのか分かりませんが、アーチで飾られています。)

(どんな意味があるのか分かりませんが、アーチで飾られています。)

(❝聖地巡礼❞、達成!(笑))

(❝聖地巡礼❞、達成!(笑)) (海峡の定義は分かりませんが、普通の水路にしか見えません。(笑))

(海峡の定義は分かりませんが、普通の水路にしか見えません。(笑)) (「迷路のまち」は、食べ歩きしたり、「妖怪美術館」を訪れたり、「西光寺」にお参りしたり、迷いながら(?)そぞろ歩く、楽しいエリアです。)

(「迷路のまち」は、食べ歩きしたり、「妖怪美術館」を訪れたり、「西光寺」にお参りしたり、迷いながら(?)そぞろ歩く、楽しいエリアです。) (大型バスが立ち寄るのか、駐車場は広大です。)

(大型バスが立ち寄るのか、駐車場は広大です。) (土庄港、「オリーブポートとのしょう」という別名があるようです。正面2階左の窓全面に「高木さん」。(笑))

(土庄港、「オリーブポートとのしょう」という別名があるようです。正面2階左の窓全面に「高木さん」。(笑)) (「石と歩んだ歴史の島」。小豆島各地にある「大坂城石垣石切丁場跡」とその歴史が記されています。)

(「石と歩んだ歴史の島」。小豆島各地にある「大坂城石垣石切丁場跡」とその歴史が記されています。) (大坂城の発掘現場から小豆島産の石が出土、400年を経て、故郷の小豆島に返還された石とのこと。)

(大坂城の発掘現場から小豆島産の石が出土、400年を経て、故郷の小豆島に返還された石とのこと。)

(「Olive Line」とのコラボショットが定番。)

(「Olive Line」とのコラボショットが定番。) (オリーブの葉の王冠の輪の中に入港中のフェリーを納めてみました。)

(オリーブの葉の王冠の輪の中に入港中のフェリーを納めてみました。) (❝聖地巡礼❞達成!(笑))

(❝聖地巡礼❞達成!(笑)) (醤油蔵「タケサン」の焼肉のタレ「焼肉天国」、手延べそうめん「島の光」のレトルト素麺を買いました。「小豆島の波おと」は「小豆島オリーブ公園」で妻が買ったもの。1箱もらいました。)

(醤油蔵「タケサン」の焼肉のタレ「焼肉天国」、手延べそうめん「島の光」のレトルト素麺を買いました。「小豆島の波おと」は「小豆島オリーブ公園」で妻が買ったもの。1箱もらいました。) (駐車場は満車。ちょっと離れた第2駐車場に停めて歩いてきました。)

(駐車場は満車。ちょっと離れた第2駐車場に停めて歩いてきました。) (小豆島一番の人気スポット。とにかくカップルだらけ。(笑))

(小豆島一番の人気スポット。とにかくカップルだらけ。(笑)) (5分強でしょうか、登ります。途中の景色が素晴らしい。)

(5分強でしょうか、登ります。途中の景色が素晴らしい。) (この写メを撮るために狭い展望台の一番前に出る必要がありますが、並びました。(笑))

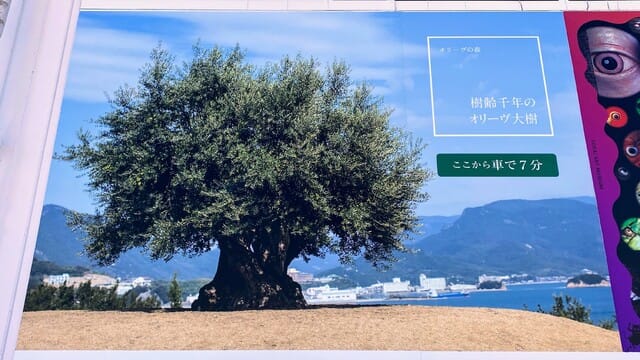

(この写メを撮るために狭い展望台の一番前に出る必要がありますが、並びました。(笑)) (「エンジェルロード」近くのビルの壁にラッピングされていた写真。「ここから車で7分」ですが、タイムリミットです。ちなみに、断念した2つのスポット、実は「高木さん」の❝聖地❞です。(笑))

(「エンジェルロード」近くのビルの壁にラッピングされていた写真。「ここから車で7分」ですが、タイムリミットです。ちなみに、断念した2つのスポット、実は「高木さん」の❝聖地❞です。(笑)) (「迷路のまち」から見る景色とはちょっと違いますが、これは嬉しいですね。)

(「迷路のまち」から見る景色とはちょっと違いますが、これは嬉しいですね。) (観光パンフレットより。)

(観光パンフレットより。) (この森のようにも見える巨大なシンパクは樹齢1600年以上の大樹。)

(この森のようにも見える巨大なシンパクは樹齢1600年以上の大樹。) (パワースポットの雰囲気です。シンパクのみなぎるパワーをいただきたく近くに行ってみます。)

(パワースポットの雰囲気です。シンパクのみなぎるパワーをいただきたく近くに行ってみます。) (これはすごい。実際に見るとその迫力に圧倒されます。)

(これはすごい。実際に見るとその迫力に圧倒されます。) (右端に男性が1人立っています。)

(右端に男性が1人立っています。) (まるで何かを語っているかのような複雑なシワ。世の中の苦しみを一身に引き受けてシワとなっているようにも思えます。)

(まるで何かを語っているかのような複雑なシワ。世の中の苦しみを一身に引き受けてシワとなっているようにも思えます。)

(「小海」はこのあたりの地域名。)

(「小海」はこのあたりの地域名。) (「修羅」と「ロクロ」という運搬用具で切り出した石材を運んでいたようですが、この用具そのものが重くて丁場まで運ぶのがたいへんだったと書かれています。この石ひとつを見てもいかに重労働だったかが分かります。)

(「修羅」と「ロクロ」という運搬用具で切り出した石材を運んでいたようですが、この用具そのものが重くて丁場まで運ぶのがたいへんだったと書かれています。この石ひとつを見てもいかに重労働だったかが分かります。) (ひときわ絵が上手だった2つの石の絵手紙。2つの石の間の軽自動車は私たちのレンタカー。)

(ひときわ絵が上手だった2つの石の絵手紙。2つの石の間の軽自動車は私たちのレンタカー。) (帰りはヤドンのシールはもらえないようです。(笑))

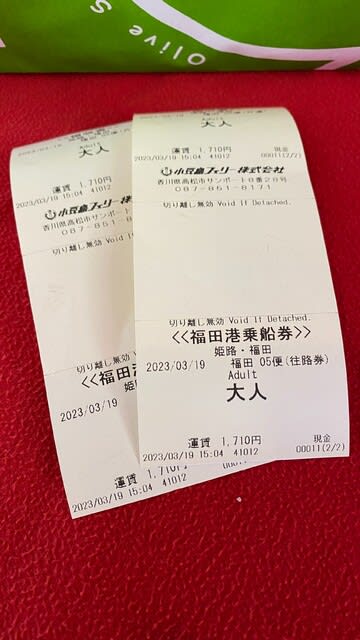

(帰りはヤドンのシールはもらえないようです。(笑)) (予定通りの船に乗ることができそうで、ホッと一安心。)

(予定通りの船に乗ることができそうで、ホッと一安心。) (小豆島のゆるキャラ「オリーブしまちゃん」(左)と、しまちゃんのガールフレンド「ミモザのりくちゃん」(右)とのことです。(笑))

(小豆島のゆるキャラ「オリーブしまちゃん」(左)と、しまちゃんのガールフレンド「ミモザのりくちゃん」(右)とのことです。(笑)) (乗船する機会もなさそうですので、パンフだけいただいておきました。)

(乗船する機会もなさそうですので、パンフだけいただいておきました。) (最前列が特等席ですね。)

(最前列が特等席ですね。) (メニューはうどん(500円)一択ですが、さすが讃岐です、うどんが美味しい。)

(メニューはうどん(500円)一択ですが、さすが讃岐です、うどんが美味しい。) (作業所のような建物も見えます。)

(作業所のような建物も見えます。) (さすがにしばらくいると風で肌寒さを感じます。)

(さすがにしばらくいると風で肌寒さを感じます。) (小豆島、いい所でした。)

(小豆島、いい所でした。) (今降りて来たフェリーからはまだ車が吐き出されています。ほとんどの乗船客が車利用のようです。)

(今降りて来たフェリーからはまだ車が吐き出されています。ほとんどの乗船客が車利用のようです。) (姫路城の超本格的ジオラマ。)

(姫路城の超本格的ジオラマ。) (物価高のご時世なのに、1個110円でがんばっています。)

(物価高のご時世なのに、1個110円でがんばっています。) (妻と並んだ席を指定済み。私は新大阪駅で降りて、妻はそのまま乗って行く段取りです。)

(妻と並んだ席を指定済み。私は新大阪駅で降りて、妻はそのまま乗って行く段取りです。) (いわゆる「回転焼」。関西では「御座候」、九州では「蜂楽饅頭」。「今川焼」や「大判焼」は関東というよりは全国で通りますかね。)

(いわゆる「回転焼」。関西では「御座候」、九州では「蜂楽饅頭」。「今川焼」や「大判焼」は関東というよりは全国で通りますかね。) (意外にもボリューム満点。お腹いっぱいになりました。「海音真理」の「オリーブ会席」に感化されて、オリーブオイルを垂らしてみました。(笑))

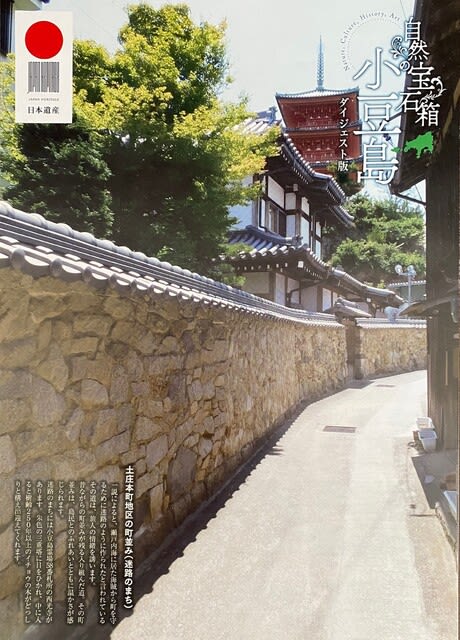

(意外にもボリューム満点。お腹いっぱいになりました。「海音真理」の「オリーブ会席」に感化されて、オリーブオイルを垂らしてみました。(笑)) (さすが石とともに歴史を刻んできた小豆島の宿です、石材がふんだんに使われています。)

(さすが石とともに歴史を刻んできた小豆島の宿です、石材がふんだんに使われています。) (駐車場にはまだ車は停まっていません。どうやら一番乗りのようです。)

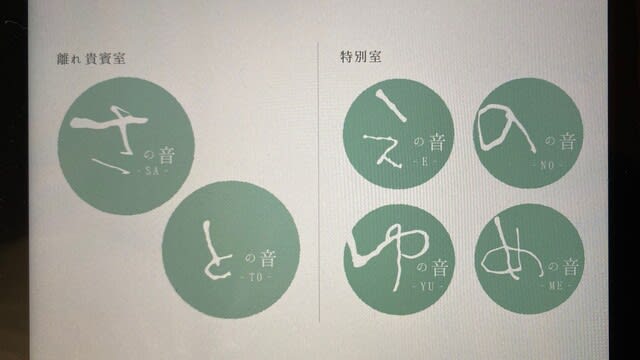

(駐車場にはまだ車は停まっていません。どうやら一番乗りのようです。) (客室に置かれているタブレットの画面より。)

(客室に置かれているタブレットの画面より。) (鍵のホルダーがでかい!(笑))

(鍵のホルダーがでかい!(笑)) (1棟向こうは離れ「との音」。本館棟との位置関係は、写真の左フレーム外に本館棟が建っています。)

(1棟向こうは離れ「との音」。本館棟との位置関係は、写真の左フレーム外に本館棟が建っています。) (何か落ち着きます。)

(何か落ち着きます。) (大開口の窓の外、石垣の下は浜辺で、波の心地よい音が静かに絶え間なく聞こえてきます。)

(大開口の窓の外、石垣の下は浜辺で、波の心地よい音が静かに絶え間なく聞こえてきます。) (おそらく南向きですので、向こうの陸地は四国(香川県)。大きな船が瀬戸内海を行き交っているのが遠くに見えます。)

(おそらく南向きですので、向こうの陸地は四国(香川県)。大きな船が瀬戸内海を行き交っているのが遠くに見えます。) (一段上がった畳台の上にセミダブルサイズのマットレスがツインで。)

(一段上がった畳台の上にセミダブルサイズのマットレスがツインで。) (タブレットの画面の写メなので画質が荒いですが、部屋の様子がよく分かります。)

(タブレットの画面の写メなので画質が荒いですが、部屋の様子がよく分かります。) (細かいタイルが美しい。)

(細かいタイルが美しい。) (湯面が光って見えませんが、湯舟の底に敷いてある石は当地(堀越)の浜辺の石。)

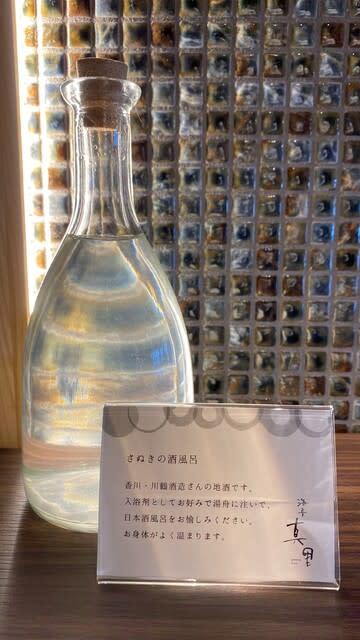

(湯面が光って見えませんが、湯舟の底に敷いてある石は当地(堀越)の浜辺の石。) (香川県観音寺市の「川鶴酒造」の地酒と書かれています。滞在中にやってみましたが、確かに肌がよりしっとりするような気がしました、、、何かもったいない気もしました。(笑))

(香川県観音寺市の「川鶴酒造」の地酒と書かれています。滞在中にやってみましたが、確かに肌がよりしっとりするような気がしました、、、何かもったいない気もしました。(笑))

(大阪でもよく耳にする「井上誠耕園」の製品。)

(大阪でもよく耳にする「井上誠耕園」の製品。) (オーバーヘッドシャワー、湯が出始めるまでは要注意。水を浴びることになります。滞在中何度か冷水を浴びました。(笑))

(オーバーヘッドシャワー、湯が出始めるまでは要注意。水を浴びることになります。滞在中何度か冷水を浴びました。(笑)) (「

(「 (「水」は地下水と温泉水の混合、「香草茶」はレモングラスのお茶。冷蔵庫の上には❝真水❞も備えられています。)

(「水」は地下水と温泉水の混合、「香草茶」はレモングラスのお茶。冷蔵庫の上には❝真水❞も備えられています。) (右の赤とオレンジのきれいなラベルは、小豆島の地ビール「まめまめびーる」のひとつ、レッドエールの「あかまめまめ」。)

(右の赤とオレンジのきれいなラベルは、小豆島の地ビール「まめまめびーる」のひとつ、レッドエールの「あかまめまめ」。) (スイーツにはオリーブオイルがかけられています。「ミッション種」のオイル。全くクセがありません。)

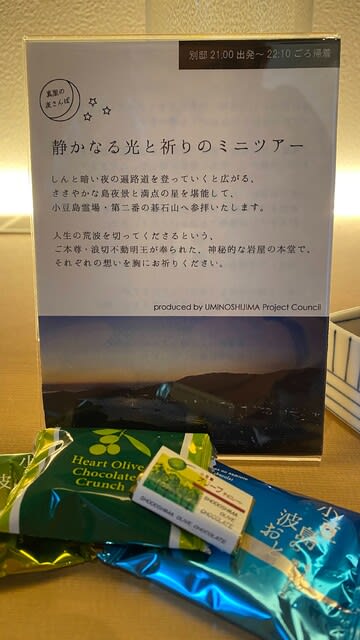

(スイーツにはオリーブオイルがかけられています。「ミッション種」のオイル。全くクセがありません。) (無料のツアーです。手前の「小豆島の波おと」というお菓子など、置き菓子が全部美味しかった!)

(無料のツアーです。手前の「小豆島の波おと」というお菓子など、置き菓子が全部美味しかった!) (雲が晴れてきました。)

(雲が晴れてきました。) (空気は冷たいですが、波の音が優しくて、超リラックスできます。)

(空気は冷たいですが、波の音が優しくて、超リラックスできます。) (実は、細工ガラスのパーテーションはお手洗いの入口なのですが、石とガラスと木と提灯がいい感じです。)

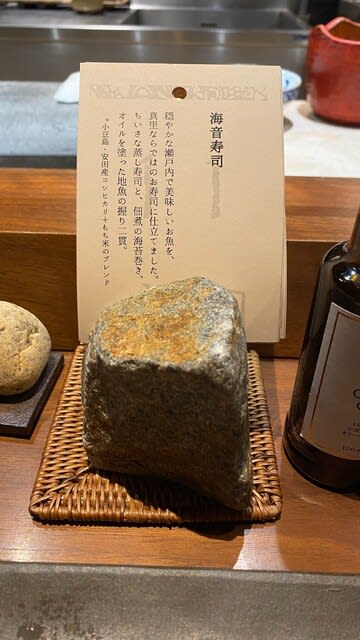

(実は、細工ガラスのパーテーションはお手洗いの入口なのですが、石とガラスと木と提灯がいい感じです。) (「小豆島の農園から取り揃えた高品質なエキストラバージンオリーブオイルを、旬の素材と合わせてご堪能いただきます。島の香りを、どうぞお愉しみください。」とあります。)

(「小豆島の農園から取り揃えた高品質なエキストラバージンオリーブオイルを、旬の素材と合わせてご堪能いただきます。島の香りを、どうぞお愉しみください。」とあります。) (タブレットの画面より。)

(タブレットの画面より。)

(オイルはオリーブの果実と柚子の皮を一緒に搾ったフレーバーオイル。文旦を合わせているためか、セロリが得意でない私でも美味しくいただけました。)

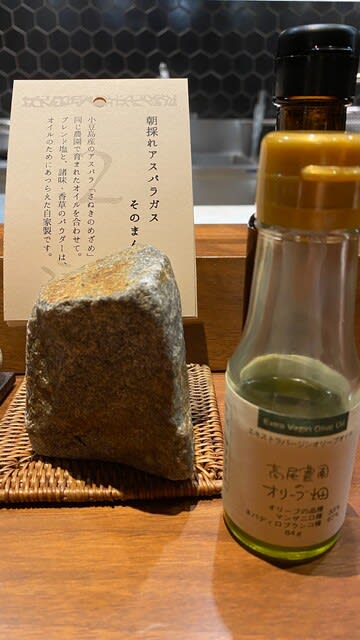

(オイルはオリーブの果実と柚子の皮を一緒に搾ったフレーバーオイル。文旦を合わせているためか、セロリが得意でない私でも美味しくいただけました。) (アスパラとオリーブオイルは同じ農園「高尾農園」産。)

(アスパラとオリーブオイルは同じ農園「高尾農園」産。) (小豆島産のアスパラ「さぬきのめざめ」だそうです。こんな立派なアスパラは初めて見ました。家庭菜園でアスパラを育てたことがありますが、どうやったらこんなのが収穫できるのか、驚きです。)

(小豆島産のアスパラ「さぬきのめざめ」だそうです。こんな立派なアスパラは初めて見ました。家庭菜園でアスパラを育てたことがありますが、どうやったらこんなのが収穫できるのか、驚きです。) (これはうまそう。)

(これはうまそう。)

(コロッケはほろ苦くて大人の味。)

(コロッケはほろ苦くて大人の味。) (オリーブの新漬、よくある瓶詰めのオリーブとは全く違います。美味しい!)

(オリーブの新漬、よくある瓶詰めのオリーブとは全く違います。美味しい!)

(2023年の新搾りのオイルですね。)

(2023年の新搾りのオイルですね。) (オリーブオイルの使い方、楽しみ方、実は幅広いということを実感します。)

(オリーブオイルの使い方、楽しみ方、実は幅広いということを実感します。)

(手前の野菜も立派。刺身を造っている包丁さばきも目の前で見ていただけに、一層食欲が刺激されます。)

(手前の野菜も立派。刺身を造っている包丁さばきも目の前で見ていただけに、一層食欲が刺激されます。)

(柔らかいけどもちっとした食感。味わいは普通のふぐよりも濃厚な気がします。)

(柔らかいけどもちっとした食感。味わいは普通のふぐよりも濃厚な気がします。) (この貝の形・色、見たことはあるような気がしますが、食べるのは初めてかも。)

(この貝の形・色、見たことはあるような気がしますが、食べるのは初めてかも。)

(「コロネイキ種」のオイル。コクと渋みが特徴とのこと。二日目に立ち寄った「道の駅小豆島オリーブ公園」のショップで一番値段が高いオイルを探してみたところ(笑)、これでした。)

(「コロネイキ種」のオイル。コクと渋みが特徴とのこと。二日目に立ち寄った「道の駅小豆島オリーブ公園」のショップで一番値段が高いオイルを探してみたところ(笑)、これでした。) (そば猪口が粋ですね。)

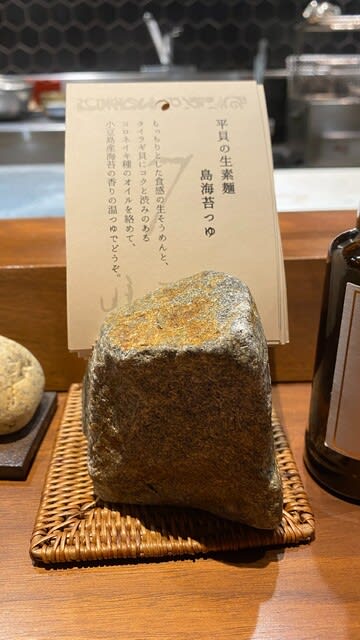

(そば猪口が粋ですね。) (少し縁に焼き色が見えるのが平貝。「タイラギ」という名の方が通るかも。)

(少し縁に焼き色が見えるのが平貝。「タイラギ」という名の方が通るかも。) (先日大阪の「

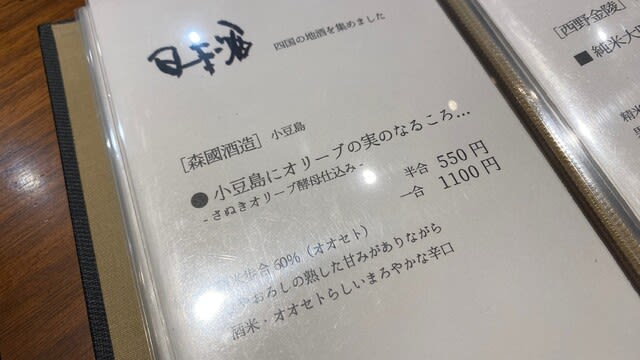

(先日大阪の「 (「森國酒造」の情報も小豆島出身の同僚からの情報です。ありがとうございました!)

(「森國酒造」の情報も小豆島出身の同僚からの情報です。ありがとうございました!) (かなり気に入りました。可能ならお買取りしたいくらいです。(笑))

(かなり気に入りました。可能ならお買取りしたいくらいです。(笑)) (小豆島の美しい海のイメージがします。)

(小豆島の美しい海のイメージがします。)

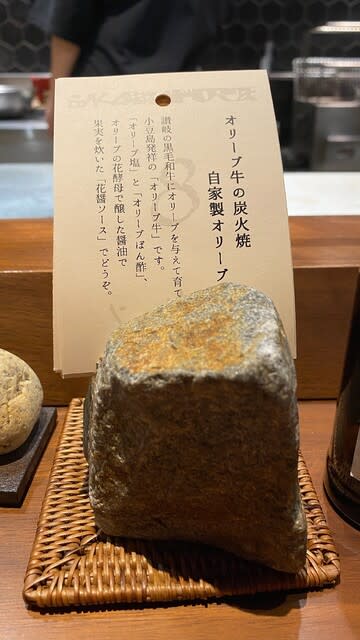

(「オリーブ塩」、「オリーブぽん酢」、「花醤ソース」(オリーブの花酵母で醸した醤油で果実を炊いたもの)でいただきます。)

(「オリーブ塩」、「オリーブぽん酢」、「花醤ソース」(オリーブの花酵母で醸した醤油で果実を炊いたもの)でいただきます。) (赤身でめちゃウマ。オリーブ牛、大ヒットしているのも納得です。野菜もうまい。特に玉ねぎが甘くて最高です。半玉くらい食べたい。(笑))

(赤身でめちゃウマ。オリーブ牛、大ヒットしているのも納得です。野菜もうまい。特に玉ねぎが甘くて最高です。半玉くらい食べたい。(笑))

(少し黄色く見えるのが凍ったオイル。口に入れると溶けだしてオイルを感じることができる、楽しくて美味しい一品。)

(少し黄色く見えるのが凍ったオイル。口に入れると溶けだしてオイルを感じることができる、楽しくて美味しい一品。)

(蕪蒸しの下に敷かれているのは、オリーブエッグの茶碗蒸し。底に「讃岐でんぷく」の食べ応えのある身がありましたが、これはうまいですね。ふぐとは思えないコクのある白身でした。)

(蕪蒸しの下に敷かれているのは、オリーブエッグの茶碗蒸し。底に「讃岐でんぷく」の食べ応えのある身がありましたが、これはうまいですね。ふぐとは思えないコクのある白身でした。)

(おかわりしたい美味しさです。(笑))

(おかわりしたい美味しさです。(笑)) (熱が入るとコチの身がホロッとしてまた格別。)

(熱が入るとコチの身がホロッとしてまた格別。) (いい景色です。)

(いい景色です。) (ブレブレの写メ。(笑) 夜、山道に入って行くと、イノシシやタヌキなど獣たちと出会うそうです。)

(ブレブレの写メ。(笑) 夜、山道に入って行くと、イノシシやタヌキなど獣たちと出会うそうです。) (「島宿真理」の夕食は「醤油会席」だとか。興味津々です。)

(「島宿真理」の夕食は「醤油会席」だとか。興味津々です。) (「醤の郷」の醤油蔵が並ぶメインの通りではないでしょうか。夜とはいえ、訪れることができて良かったです。)

(「醤の郷」の醤油蔵が並ぶメインの通りではないでしょうか。夜とはいえ、訪れることができて良かったです。) (21時過ぎの寺院。ツアーじゃなかったら怖すぎです。(笑))

(21時過ぎの寺院。ツアーじゃなかったら怖すぎです。(笑)) (妻撮影。この鳥居をくぐって続く石段は❝本線❞ではなく❝支線❞。)

(妻撮影。この鳥居をくぐって続く石段は❝本線❞ではなく❝支線❞。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (これは美しい! ツアー参加者全員が思わず「うわ~っ。」と感嘆。)

(これは美しい! ツアー参加者全員が思わず「うわ~っ。」と感嘆。) (写メでもこの美しさですが、実際に見ると、感動の景色です。)

(写メでもこの美しさですが、実際に見ると、感動の景色です。) (星空の広がりも感じられます。実際には満点の星空。オリオン座、北斗七星などもクリアに見えます。ちなみに、昨晩は雨でこのツアーは中止だったとか。)

(星空の広がりも感じられます。実際には満点の星空。オリオン座、北斗七星などもクリアに見えます。ちなみに、昨晩は雨でこのツアーは中止だったとか。) (木戸を開けて中に入らせていただきます。)

(木戸を開けて中に入らせていただきます。) (この賽銭箱の向こう側にも入らせいただき、ご本尊を間近で拝むことができました。)

(この賽銭箱の向こう側にも入らせいただき、ご本尊を間近で拝むことができました。) (人生の荒波を断ち切ってくれる「浪切不動」様の御朱印。一応御朱印帳を持参していましたが、もちろん営業時間外で、お賽銭を入れてお参りのみさせていただきました。)

(人生の荒波を断ち切ってくれる「浪切不動」様の御朱印。一応御朱印帳を持参していましたが、もちろん営業時間外で、お賽銭を入れてお参りのみさせていただきました。) (妻撮影。)

(妻撮影。) (時刻は22:10。)

(時刻は22:10。)

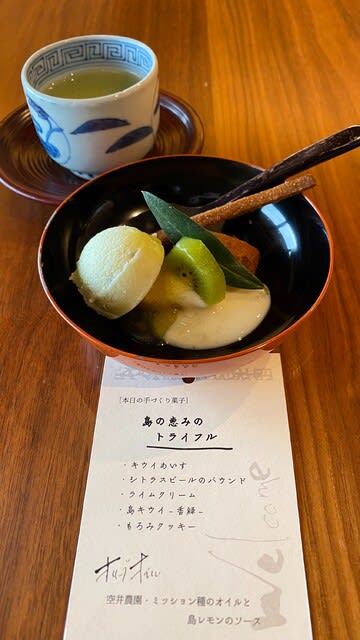

(ツアー帰りの遅い夜のデザート。充実感と背徳感で美味しさ倍増。(笑))

(ツアー帰りの遅い夜のデザート。充実感と背徳感で美味しさ倍増。(笑)) (焼かれた醤油の香ばしい香りと、塩昆布の具合が絶妙で、そのままでも絶品。1/3程残したところでお茶漬けで味変を。)

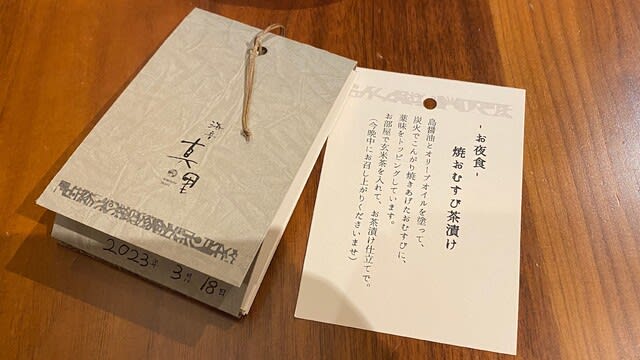

(焼かれた醤油の香ばしい香りと、塩昆布の具合が絶妙で、そのままでも絶品。1/3程残したところでお茶漬けで味変を。) (デザートと夜食のカードは自分で綴じ込みました。いい思い出になります。)

(デザートと夜食のカードは自分で綴じ込みました。いい思い出になります。) (夜か夜明け前か分かりませんが、こんな風に見えるのですね。湾処(わんど)のように穏やかな海だからこその、この立地。)

(夜か夜明け前か分かりませんが、こんな風に見えるのですね。湾処(わんど)のように穏やかな海だからこその、この立地。) (今日の立ち寄りスポットは晴ているのといないのとでは映え方が全く違うのでラッキーです。)

(今日の立ち寄りスポットは晴ているのといないのとでは映え方が全く違うのでラッキーです。) (ちょっとズームしています。)

(ちょっとズームしています。) (「さの音」の玄関の飾り窓から本館棟を望む。(笑))

(「さの音」の玄関の飾り窓から本館棟を望む。(笑)) (さて、どんな席に案内されるか、楽しみです。)

(さて、どんな席に案内されるか、楽しみです。) (「嶋の朝ごはん」のカードは3つ折りタイプ。(笑))

(「嶋の朝ごはん」のカードは3つ折りタイプ。(笑)) (早摘み。「ルッカ種」は昨晩のデザートでも使われていたまろやかなオイル。)

(早摘み。「ルッカ種」は昨晩のデザートでも使われていたまろやかなオイル。) (どれも美味しそうです。豆腐は「嶋豆腐」という地元産。オイルをしっかりかけていただきました。特に興味があるのが一番手前の「てんぐにし貝の時雨煮」(昨晩のニシ貝とは別物)。)

(どれも美味しそうです。豆腐は「嶋豆腐」という地元産。オイルをしっかりかけていただきました。特に興味があるのが一番手前の「てんぐにし貝の時雨煮」(昨晩のニシ貝とは別物)。) (赤:ビーツ、ブルーベリー、みかん、黄:レモン、ネーブル、生姜。)

(赤:ビーツ、ブルーベリー、みかん、黄:レモン、ネーブル、生姜。) (「遠くへ行きたい」で土井善晴さんが小豆島を訪ねた回のワンシーンで干物づくりの回転台で回っていた魚がゲタ(シタビラメ)だったことを思い出しました。ゲタは小豆島の名産ということですね。)

(「遠くへ行きたい」で土井善晴さんが小豆島を訪ねた回のワンシーンで干物づくりの回転台で回っていた魚がゲタ(シタビラメ)だったことを思い出しました。ゲタは小豆島の名産ということですね。) (オリーブ牛、煮てもうまい。さっぱりした赤身がここでも生きます。)

(オリーブ牛、煮てもうまい。さっぱりした赤身がここでも生きます。) (食事処に続く短い廊下には作り付けの本棚とご当地の書籍。机で読書もできるようです。連泊して❝島時間❞を過ごすのもいいですね。)

(食事処に続く短い廊下には作り付けの本棚とご当地の書籍。机で読書もできるようです。連泊して❝島時間❞を過ごすのもいいですね。) (本館棟の部屋からの眺望も良さそうです。)

(本館棟の部屋からの眺望も良さそうです。) (それにしても立派な石垣です。さすが小豆島の宿。)

(それにしても立派な石垣です。さすが小豆島の宿。) (時間が進むと海面のキラキラ度が増してきます。)

(時間が進むと海面のキラキラ度が増してきます。) (小豆島、いいところです。窓を開け放つにはまだちょっと肌寒いので、一日中開け放っても気持ちのいい季節に連泊、、、って最高でしょうね。(笑))

(小豆島、いいところです。窓を開け放つにはまだちょっと肌寒いので、一日中開け放っても気持ちのいい季節に連泊、、、って最高でしょうね。(笑)) (主がセレクトした全国の器や、小豆島の醤油、素麺などを売っています。)

(主がセレクトした全国の器や、小豆島の醤油、素麺などを売っています。) (オリーブオイルに詳しい人ならワクワクしながら選ぶのでしょうけど、私たちは買っても持て余すだけなので、「昨晩食べたね。」のみの確認だけです。(笑))

(オリーブオイルに詳しい人ならワクワクしながら選ぶのでしょうけど、私たちは買っても持て余すだけなので、「昨晩食べたね。」のみの確認だけです。(笑))