小田原「江之浦リトリート凛門」。

利用している旅行サイトの口コミの高い評価(箱根・熱海・伊豆エリア第1位)から関心を持った宿ですが、実際に一泊した感想を一言で言うと、宿として明確なコンセプトを掲げ実践する中で、お客の満足感と充実感のある心地よい滞在を実現している名宿でした。小田原というアクセスの良さもあり、まさにリトリートとして常宿にしたい出会いとなりました。

(「江之浦測候所」と隣接(駐車場は別)。連泊なら中日に「江之浦測候所」を見学するために宿が予約をしてくれるなど、関係性が深いようです。)

(「江之浦測候所」と隣接(駐車場は別)。連泊なら中日に「江之浦測候所」を見学するために宿が予約をしてくれるなど、関係性が深いようです。)

チェックインタイムの15時よりも15分程早く到着しましたが、駐車場に車は1台だけ。「ちょっと早かったかな。」と思いながら入っていくと、既に2組のお客さんが到着していました。入館した所(ロビースペース)からの館内の景色です。

(ネットより拝借。上:入館してすぐの三和土風の所からの景色、下:館内履きに履き替えて数歩進んだ所からの景色。)

(ネットより拝借。上:入館してすぐの三和土風の所からの景色、下:館内履きに履き替えて数歩進んだ所からの景色。)

「江之浦リトリート凛門」は2021年6月、「建物から運営まで自然と共生する」という想いを掲げて開業。中心にある考え方は2つでしょうか。ひとつは「人の持つ回復や予防の力の源である免疫力を高めることに特化」、もうひとつは「地球環境へ配慮したエシカルな取り組みの実践」。恥ずかしながら事前にはこのようなコンセプトを掲げる宿とは知らず、食事処も兼ねるここで(↓)チェックインの時に聞いた程良い情報量の説明で知りました。

(私たちがチェックインのために座った席。翌朝の朝食時に写メ。横格子の奥には、眺望は利きませんが大きなテーブルのゆったりとした半個室があります。)

(私たちがチェックインのために座った席。翌朝の朝食時に写メ。横格子の奥には、眺望は利きませんが大きなテーブルのゆったりとした半個室があります。)

後先になりますが、滞在中に私たちが体験あるいは知った、当宿のコンセプトが具現化している点を書き連ねるとこんな感じです。

・館内にエアコンはなく、「パネルシェード」を導入。(水を循環させ建物を冷やしたり温めたりする空調システム。)

・鉛筆1本、館内の看板、小物トレイなど、全て地元の間伐材や廃材を使用。

・内装の建材には、木材、土壁(漆喰?)、珪藻土など自然素材を使用。

・カーボンフリーの地域電力を利用。

・館内用の靴下はヴァージンコットンの落ち綿(未利用繊維)100%の再生利用。(奈良県広陵町の「わたの和」プロジェクトとのコラボ。)

・良質な睡眠のためベッドには最新の「スリープサイエンスのマットレス」を採用。(「西川」の「&Free」の倍の厚さの特注品。)

・そして、温泉ミスト浴「LeFuro TOJI(ルフロ湯治)」。

・食事は美しいだけでなく、夕食は薬膳を意識したコース、朝食は60種類の食材を使用。

話をチェックインに戻します。座った所からの景色が抜群。

(テラスの向こうはみかん畑と相模湾の絶景。ピザ窯も興味津々。「連泊ならテラスでこの窯を使ってランチなのかな?」などと想像してワクワクします。)

(テラスの向こうはみかん畑と相模湾の絶景。ピザ窯も興味津々。「連泊ならテラスでこの窯を使ってランチなのかな?」などと想像してワクワクします。)

テラスは広々としていて、左側はこんな感じになっています。

(窓の各面に角度が付けられているので、室内側の映り込みがほとんどなく、外の景色をそのままに堪能できます。考え抜かれた設計に感心。素晴らしいテラスですが、さすがに夏場の日中は日差しが強烈で、ここでくつろぐというわけにもいかないのが残念ですが。)

(窓の各面に角度が付けられているので、室内側の映り込みがほとんどなく、外の景色をそのままに堪能できます。考え抜かれた設計に感心。素晴らしいテラスですが、さすがに夏場の日中は日差しが強烈で、ここでくつろぐというわけにもいかないのが残念ですが。)

ウエルカムスイーツは地元のマンダリンオレンジ。当地は柑橘が名産ですが、9月~10月を除いて一年中、何らかの品種の柑橘が収穫できるそうです。

(逆光でマンダリンオレンジの鮮やかな色が見えませんね。ドリンクはオリジナルのハーブティー。ストローは紙製です。)

(逆光でマンダリンオレンジの鮮やかな色が見えませんね。ドリンクはオリジナルのハーブティー。ストローは紙製です。)

夕食の時間や大浴場・温泉ミスト浴などの説明を受けてチェックインは終了。一番驚いた情報は、当宿は全8室ですが、現在は3室しか予約を取っていないそうです。(理由は訊ねませんでしたが。) さて、部屋に案内していただきます。ロビー階は3階、客室は2階と4階。私たちは4階ワンフロアを使った「ビュースイート」です。

(3階から4階ですが、エレベーターを使わせてもらいました。(笑) 4階到着のエレベーターホールの窓からの景色。)

(3階から4階ですが、エレベーターを使わせてもらいました。(笑) 4階到着のエレベーターホールの窓からの景色。)

扉の前のスペースはシンプル。

(エアコンはありませんので、涼しさは感じませんが(むしろちょっと暑い)、問題はありません。)

(エアコンはありませんので、涼しさは感じませんが(むしろちょっと暑い)、問題はありません。)

部屋に入ったところ。エアコンがないのに「涼しい~。」と感じます。

(踏込からの室内の景色。広々としたワンルームスタイルです。写真フレーム外左側に洗面所・脱衣場・浴室・トイレがあります。)

(踏込からの室内の景色。広々としたワンルームスタイルです。写真フレーム外左側に洗面所・脱衣場・浴室・トイレがあります。)

部屋に入ると、その景色に思わず「おお~っ。」となります。

(大開口の窓からの景色が素晴らしい! お天気で良かったぁ~。(笑))

(大開口の窓からの景色が素晴らしい! お天気で良かったぁ~。(笑))

ベッドサイドから見た室内。大きなソファーと天然木の一枚板の大きなテーブル。

(写メには写っていませんが、左側の壁沿いにカウンターもあります。電気コンセントの口も「ここに欲しいな。」といういくつかの場所にあって、さながら自分たちの家の部屋という使い勝手の良さを感じました。)

(写メには写っていませんが、左側の壁沿いにカウンターもあります。電気コンセントの口も「ここに欲しいな。」といういくつかの場所にあって、さながら自分たちの家の部屋という使い勝手の良さを感じました。)

テラスに出てみます。

(ちょうど、先程チェックインしたラウンジの真上に位置しますので、同じ絶景が広がります。真下を覗くと3階のテラスが広がります。)

(ちょうど、先程チェックインしたラウンジの真上に位置しますので、同じ絶景が広がります。真下を覗くと3階のテラスが広がります。)

浴室。当宿は温泉ではありませんが、大浴場の湯は「クラフト温泉」という天然温泉の抽出成分を豊富に含む❝温泉❞です。

(2mはあろうかという浴槽。窓の外はテラスが続いていて、湯船に浸かると相模湾の景色を見ることができます。)

(2mはあろうかという浴槽。窓の外はテラスが続いていて、湯船に浸かると相模湾の景色を見ることができます。)

シャワーヘッドが特徴的です。

(真っすぐな棒(笑)。一見使いにくそうに見えますが、縦一列20cmくらいの幅でシャワーが出ますので、広く流すことができて意外に便利。)

(真っすぐな棒(笑)。一見使いにくそうに見えますが、縦一列20cmくらいの幅でシャワーが出ますので、広く流すことができて意外に便利。)

壁沿いに作りつけられているカウンターには、てっぺんにタッチすると点灯するスタンドとBOSEのBluetoothスピーカー。

(備え付けの本は「江之浦測候所」の杉本博司さん著「江之浦奇譚」。パラパラッと見ましたが、当地と「江之浦測候所」のことが写真をふんだんに使って書かれていて面白そうでした。連泊ならゆっくりと読んでみたい一冊です。)

(備え付けの本は「江之浦測候所」の杉本博司さん著「江之浦奇譚」。パラパラッと見ましたが、当地と「江之浦測候所」のことが写真をふんだんに使って書かれていて面白そうでした。連泊ならゆっくりと読んでみたい一冊です。)

部屋備え付けの当宿のあれこれを説明したバインダー(冊子)のトップページには「江之浦リトリート凛門」のコンセプトが書かれています。

(ちなみに、「凛門」は「りもん」と読みます。「皆様にとって凛門でのご滞在が新たな健康を手にする『はじまりの一日』となりますように願っております。」との結びの言葉。「凛門」の「門」はそんな門出の「門」。)

(ちなみに、「凛門」は「りもん」と読みます。「皆様にとって凛門でのご滞在が新たな健康を手にする『はじまりの一日』となりますように願っております。」との結びの言葉。「凛門」の「門」はそんな門出の「門」。)

そしてこの大きな格子状のものが「パネルシェード」。

(一番暑いこの時期は7度の冷水を循環させて冷やしているそうです。触ってみると確かにキンキンに冷たいです。格子の表面は結露していますが、その気化熱も温度調整と湿度維持の役割を担っているとか。)

(一番暑いこの時期は7度の冷水を循環させて冷やしているそうです。触ってみると確かにキンキンに冷たいです。格子の表面は結露していますが、その気化熱も温度調整と湿度維持の役割を担っているとか。)

オーガニックコットン製の部屋着とパジャマ着の上にあるのが、ヴァージンコットンの落ち綿(未利用繊維)100%を再生利用した、オリジナルの靴下。

(結構厚手でしっかりした靴下。販売もしているそうで、オンラインショップで1500円でした。宿泊者は持ち帰りOKです。)

(結構厚手でしっかりした靴下。販売もしているそうで、オンラインショップで1500円でした。宿泊者は持ち帰りOKです。)

コーヒーメーカーは、豆を投入すれば挽きからドリップまで全自動です。

(コーヒー豆は小田原の自家焙煎コーヒー専門店「ひな珈琲」が当宿のためにブレンドしたもの。淹れてみましたが美味しかったです。)

(コーヒー豆は小田原の自家焙煎コーヒー専門店「ひな珈琲」が当宿のためにブレンドしたもの。淹れてみましたが美味しかったです。)

冷蔵庫は至ってシンプル。ご当地ジュースとかは欲しかったかな。(笑)

(右はミネラルウォーター。瓶に入っている(ペットボトルを使わない)ところがいいですね。お茶は2種類。オリジナルブレンドのハーブティーとウーロン茶(だったかな)。)

(右はミネラルウォーター。瓶に入っている(ペットボトルを使わない)ところがいいですね。お茶は2種類。オリジナルブレンドのハーブティーとウーロン茶(だったかな)。)

部屋の探索を終え、テラスからの絶景もひとまず堪能したので、「江之浦測候所」の見学でかいた汗を流しに大浴場へ行ってみます。(何せ3組しか予約を取っていないので、ゆったりと入浴できるでしょうから。)

(大浴場は地下1階。暖簾には「LeFuro TOJI」、「根帰静」、「凛門」という文字があります。)

(大浴場は地下1階。暖簾には「LeFuro TOJI」、「根帰静」、「凛門」という文字があります。)

大浴場で普通に汗を流すイメージでしたが、実は、ここが当宿の❝ウリ❞の場所。温泉ミスト浴「LeFuro TOJI(ルフロ湯治)」です。全く事前リサーチ不足でしたが、この「ルフロ」目当てにリピートする方もいるとか。宿の方がカウンターに来てくれて、「ルフロ」の効能と入り方を丁寧に説明してくれます。

(部屋のバインダーの説明ページ。超ざっくり言うと、天然温泉から抽出した30種類超のミネラル成分(温泉成分)をミストとして充満させ全身で吸収する=温泉に浸かるよりも何倍も効率よくミネラル成分を吸収できる、ということ。)

(部屋のバインダーの説明ページ。超ざっくり言うと、天然温泉から抽出した30種類超のミネラル成分(温泉成分)をミストとして充満させ全身で吸収する=温泉に浸かるよりも何倍も効率よくミネラル成分を吸収できる、ということ。)

入り方はこんな感じです。①「ルフロ着」に着替えて、②天然鉱石が敷き詰められた上に寝転んで、③約10分、ドバドバ発汗。水分摂取など休憩を挟んでまた10分。大体2、3セット繰り返し、終わった後は大浴場でさっぱりする。

(ネットより拝借。実際の室内はミストが充満していて、ほぼ視界が利きません。慣れてくると10分ではちょっと物足りなくて15分にしたりしていました。カウント用のバックライト付きのタイマーを貸してもらえます。)

(ネットより拝借。実際の室内はミストが充満していて、ほぼ視界が利きません。慣れてくると10分ではちょっと物足りなくて15分にしたりしていました。カウント用のバックライト付きのタイマーを貸してもらえます。)

ちなみに、敷き詰められている天然鉱石(薬石)は12種類。

(部屋のバインダーの説明ページより。)

(部屋のバインダーの説明ページより。)

インターバルの休憩には、お隣の「静養室」を使います。

(ネットより拝借。結構広くてびっくり。ルフロをやっていたのが3組中2組だけでしたので、広々と使えます。)

(ネットより拝借。結構広くてびっくり。ルフロをやっていたのが3組中2組だけでしたので、広々と使えます。)

2セットやって大浴場へ。大浴場の湯は「クラフト温泉」という、ルフロと同じく天然温泉から抽出したミネラル成分を加えた良質な❝温泉❞。

(浸かると、確かに温泉だと感じます。気のせいかも知れませんが、「効いてるなぁ~。」といい感じ。(笑) ちなみに、本日は女性客が多いので、広い方の浴室を女性用にしていると宿の方が言っていました。男性の宿泊客は私を含めて2名で、滞在中一度もバッティングせず、独り占め状態でした。)

(浸かると、確かに温泉だと感じます。気のせいかも知れませんが、「効いてるなぁ~。」といい感じ。(笑) ちなみに、本日は女性客が多いので、広い方の浴室を女性用にしていると宿の方が言っていました。男性の宿泊客は私を含めて2名で、滞在中一度もバッティングせず、独り占め状態でした。)

大浴場の脱衣場にも「パネルシェード」。

(やっぱりキンキンに冷たかった。触っていられないくらいです。)

(やっぱりキンキンに冷たかった。触っていられないくらいです。)

私はサウナはやらないので「整う」という状態は分かりませんが、ひょっとしたら今のような状態なのかもしれません。「LeFuro TOJI(ルフロ湯治)」の暖簾に「根帰静」と書かれていますが、「老子」の十六章から引用した言葉だそうです。

、、、「根に帰るを静という」=(超意訳)「たまには頭であれこれ考えずに、大自然の生命に帰れ。そこには、まことに静かな理屈のない世界がある。人間は、富や栄誉や地位、主義や主張や理念などで生きているのではない。人間はひたすら自然の呼吸で生きている。」(当宿の関係者のサイトより。)

部屋に帰ってゆっくりします。当宿にはテレビはありません。普通なら、窓の外の大自然の暮れゆく空と夕刻の海の色を見ながら、ボーッとするところですが、サッカーのなでしこの試合をNHKプラスで観戦。(笑)

(なでしこジャパン、残念でした。夕暮れです。明日の朝はどこから陽が昇るのか。)

(なでしこジャパン、残念でした。夕暮れです。明日の朝はどこから陽が昇るのか。)

夕食は18時半から。先程の食事処兼ラウンジに行くと、「お好きな席にどうぞ。」とのことですので、格子で半個室のようになっている、一番大きなテーブルがある席にしました。

本日の献立表。

(薬膳を意識した、創作和食のコース。)

(薬膳を意識した、創作和食のコース。)

味のある位置皿(位置盆と言うべきか(笑))です。

(細いのに手にしっくりくるお箸は塗りでしょうか、美しいグラデーション。)

(細いのに手にしっくりくるお箸は塗りでしょうか、美しいグラデーション。)

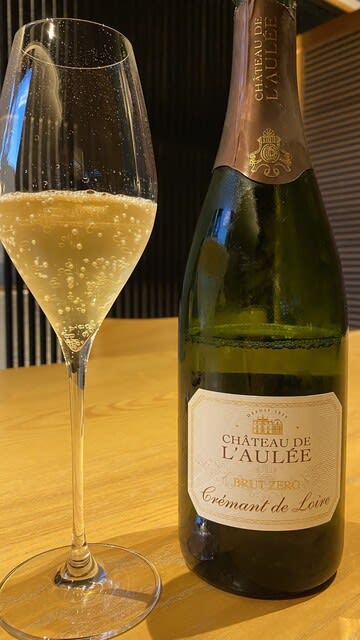

乾杯は「Ch. de L’Aulee(シャトー・ド・ロレ)」のスパークリングワインで。

(シャンパンを思わせる飲み口でした。後程お酒の相談をした時に分かりましたが、ワインから日本酒まで、かなりお酒には詳しい宿の方でした。)

(シャンパンを思わせる飲み口でした。後程お酒の相談をした時に分かりましたが、ワインから日本酒まで、かなりお酒には詳しい宿の方でした。)

それではコースの開始です。

■養生:「補陰養心」

とうもろこし、山梔子(さんしし)、乾姜(かんきょう)、玄米、昆布、五味子(ごみし)、山査子(さんざし)、またたび、はとむぎ

(インパクト十分。一気に惹きこまれます。)

(インパクト十分。一気に惹きこまれます。)

「補陰養心」とは、夏を健やかに過ごす薬膳の考え方だそうです。体の中に熱がこもるので汗を出し水分代謝を盛んにして、心臓や胃腸の機能を高める食事を、ということ。

■淡味:※献立表では「このしろ炙り」でしたが、本日の素材の関係で「さざえ」になりました。

さざえ、あいこトマト、オクラ、下中玉葱ひしお

(「下中玉ねぎ」は小田原東部の下中地区で産する玉ねぎで、辛味がなく甘いのが特徴。それを醤(ひしお)にするって初めて聞く技です。この黄色と赤のあいこトマト、めちゃめちゃ甘い。)

(「下中玉ねぎ」は小田原東部の下中地区で産する玉ねぎで、辛味がなく甘いのが特徴。それを醤(ひしお)にするって初めて聞く技です。この黄色と赤のあいこトマト、めちゃめちゃ甘い。)

■香美:焼胡麻豆腐

キッチャリー、マリーゴールド、卯の花、鼈甲餡、みたらし

(こ、これは何だ?! ドライアイス演出か?)

(こ、これは何だ?! ドライアイス演出か?)

と思ったら、焼胡麻の煙を燻製のように充満させて仕上げているそうです。そして、宿の方がゆっくりと蓋を上げます。

(動画チャンス!(笑) 動画の1コマをスクショしました。)

(動画チャンス!(笑) 動画の1コマをスクショしました。)

キッチャリーとはアーユルヴェーダのお粥で、消化に負担をかけない、体に滋養を与える食べ物だそうです。

(焼胡麻の香ばしい煙と香りの演出も楽しい、当宿でも一番人気のある料理のひとつとのこと。確かにめちゃウマです。)

(焼胡麻の香ばしい煙と香りの演出も楽しい、当宿でも一番人気のある料理のひとつとのこと。確かにめちゃウマです。)

この焼胡麻豆腐の美味しさにたまらず日本酒モードへ。「飲み比べセット」を注文。3種類の日本酒のチョイスですが、まずは1セット目(笑)として、純米・純米吟醸ですっきり系でお願いしました。

登場したのはこの3種類。「琴姫」(中澤酒造、神奈川県松田町)、「天鷹」(天鷹酒造、栃木県大田原市)、「隆」(川西屋酒蔵、神奈川県山北町)。

(夏酒をイメージさせるラベルが楽しい。「なぜこの3本を選んだか。」や1本1本の特徴をしっかりと説明してくれました。素晴らしい知識と提案力だと感心。美味しい日本酒が更に美味しくなりました。)

(夏酒をイメージさせるラベルが楽しい。「なぜこの3本を選んだか。」や1本1本の特徴をしっかりと説明してくれました。素晴らしい知識と提案力だと感心。美味しい日本酒が更に美味しくなりました。)

・「琴姫」:足柄産若水で仕込んでいます。

・「天鷹」:有機米使用、燗・常温・キンキンの冷のオールラウンド。

・「隆 Tシャツラベル」:足柄産若水の仕込み、14度と軽やかな夏酒。

■嘉味:目鯛炭火焼き

蔓菜(つるな)、蓮芋、新蓮根、天然にがり、青柚子、旬野菜の雫

(お椀が素晴らしいので写メ。お箸の塗りからもう少し紅系を強くしたような美しい色と刷毛の柄。)

(お椀が素晴らしいので写メ。お箸の塗りからもう少し紅系を強くしたような美しい色と刷毛の柄。)

目鯛は今が旬。「❝金❞が付けば金目鯛か。」などとどうでもいいことを考えてしまいましたが、金目鯛に負けない美味しさでした。

(とても淡い(あわい)出汁ですが、味が薄いのではなく、余計な雑味を全て取り払った透明感のある出汁、、、うまく表現できません。(笑))

(とても淡い(あわい)出汁ですが、味が薄いのではなく、余計な雑味を全て取り払った透明感のある出汁、、、うまく表現できません。(笑))

■妙味:めじ(まぐろ)、伊佐木、間八 / 自家製醤油、自家製ポン酢、本山葵、藻塩

(お刺身です。メジマグロの左隣の白いものは若い甜瓜(まくわうり)、手前のカンパチの前の緑の実はミニきゅうり(の中でも超ミニ)。甜瓜がほんのり甘くて、不思議と刺身に合います。)

(お刺身です。メジマグロの左隣の白いものは若い甜瓜(まくわうり)、手前のカンパチの前の緑の実はミニきゅうり(の中でも超ミニ)。甜瓜がほんのり甘くて、不思議と刺身に合います。)

そして、醤油、ポン酢は自家製。

(醤油の自家製ってすごいこだわり。すっきりした醤油で夏の刺身にぴったりでした。日本酒が進みます。(笑))

(醤油の自家製ってすごいこだわり。すっきりした醤油で夏の刺身にぴったりでした。日本酒が進みます。(笑))

ここで献立にはない一品が飛び入り。料理長からのプレゼントです。

(玄米(だったかな)を使った細巻きでウニがトッピングされています。玄米には醤油なのか出汁なのか、上品な味が付いています。)

(玄米(だったかな)を使った細巻きでウニがトッピングされています。玄米には醤油なのか出汁なのか、上品な味が付いています。)

■佳肴:横濱牛はつ

白髪葱、芽葱、松茸

(これまた蓋付きの器で登場。)

(これまた蓋付きの器で登場。)

蓋を取ると、サイコロよりも大きな牛のハツが。どんな調理を経てきたのか想像がつかない食感なのですが、美味しい!

(松茸はフライ風で。これが美味しい。献立表に書かれていませんが、一番左に自家製からすみのキューブが添えられています。)

(松茸はフライ風で。これが美味しい。献立表に書かれていませんが、一番左に自家製からすみのキューブが添えられています。)

からすみ、、、これは飲み比べセットの2セット目のスタートの合図ですね。(笑) 2セット目は、コース後半戦の料理は肉など濃くなってくると想定して、ちょっとクセのある系でお願いしました。

登場したのはこの3種類。「半蔵」(大田酒造、三重県伊賀市)、「月の井」(月の井酒造、茨城県大洗町)、「昇龍蓬莱」(大矢孝酒造、神奈川県愛川町)。

(右後ろに置かれている黒いボトルの1本は、手前の右の「昇龍蓬莱」と「どちらにしましょう?」と提案があったところ、選ばなかった1本で、甘さの強い日本酒とのこと。)

(右後ろに置かれている黒いボトルの1本は、手前の右の「昇龍蓬莱」と「どちらにしましょう?」と提案があったところ、選ばなかった1本で、甘さの強い日本酒とのこと。)

2セット目の3本もラベルも楽しい夏酒シリーズです。

・「半蔵 涼夏 金魚ラベル」:伊勢志摩サミットで「志摩観光ホテル」で各国首脳に提供された酒を造った大田酒造のもの。三重県の酒米「神の穂」と三重酵母「MK1」を使用した特別純米酒。

・「月の井」:夏限定純米酒。

・「昇龍蓬莱 生もと純吟 雄町60」:2セット目の中で一番クセあり。ガツンときて後味さっぱりではなく、ガツンときて後味も香りと雄町の主張が口の中に残ります。❝強い❞料理との相性抜群。

■滋味:烏山のひね、足柄湯葉、地野菜出汁

(献立表を見た時に「『ひね』って?鶏かな?」と思ってしまいました。)

(献立表を見た時に「『ひね』って?鶏かな?」と思ってしまいました。)

「ひね」とは、新蕎麦に対して昨年度の蕎麦(ひね蕎麦)を言うそうです。とあるサイトによると、新蕎麦は香りも若く食べ頃になるまでに数ヶ月かかるのに対して、ひね蕎麦は新蕎麦のような若々しい香りはないが、蕎麦という穀物が本来持つ豊かな風味があり、ひね蕎麦を好んで食する蕎麦通がいるほどの旨さがある、とありました。私が鶏と勘違いしたのは、焼き鳥屋で「ひね鶏」と言えば卵を産まなくなった親鳥のことで、これはこれで美味しかったという記憶からです。(笑)

ここで献立にはない一品その2が登場。葛のような餡が張られた茶碗蒸しです。

(冷たいひね蕎麦の後の温かい茶碗蒸しで、美味しさもさることながら、胃腸が癒される感覚があります。これも薬膳の気配りでしょうか。)

(冷たいひね蕎麦の後の温かい茶碗蒸しで、美味しさもさることながら、胃腸が癒される感覚があります。これも薬膳の気配りでしょうか。)

■馳走:やまゆり牛、にしゆたか、白なす、サマートリュフ、醪醤油

(「やまゆり牛」は神奈川県のブランド牛。黒毛和牛の父とホルスタイン種の母の間の交雑種で、旨みと柔らかさが特徴。たっぷり出汁を含んだ白ナスのサッパリ感と、ニシユタカ(ジャガイモ)のマッシュポテトよりも粘度高めのねっとり感が肉とよく合います。)

(「やまゆり牛」は神奈川県のブランド牛。黒毛和牛の父とホルスタイン種の母の間の交雑種で、旨みと柔らかさが特徴。たっぷり出汁を含んだ白ナスのサッパリ感と、ニシユタカ(ジャガイモ)のマッシュポテトよりも粘度高めのねっとり感が肉とよく合います。)

■芳味:十六穀米御飯、留椀、香の物

まずは土鍋で炊き上がった十六穀米が披露されます。

(土鍋の手前の縁にピントが。(笑))

(土鍋の手前の縁にピントが。(笑))

その後、お茶碗に盛って出されます。

(十六穀米の印象は、普通の白米と赤飯の間の白米寄りという感じで、ちょっともっちりした食感です。)

(十六穀米の印象は、普通の白米と赤飯の間の白米寄りという感じで、ちょっともっちりした食感です。)

■甘美:塩麹ショコラ、はるみ、ミント、味醂、木苺

(ショコラの中に感じるほのかな塩味が甘さといいバランスになっています。それにしても「味醂(みりん)」はどのように使われているのだろう。)

(ショコラの中に感じるほのかな塩味が甘さといいバランスになっています。それにしても「味醂(みりん)」はどのように使われているのだろう。)

一つ一つの料理にきっと深い意味と効能があると思いますが、難しいことは抜きにして、全皿楽しく美味しかったです。ごちそうさまでした。「ルフロ」でデトックスして、薬膳料理で心臓と胃腸を整える。当宿から健康をもらったような気がする一日目でした。

(夕食後、部屋のテラスからの夜景。相模湾を縁取るように灯りが続きます。)

(夕食後、部屋のテラスからの夜景。相模湾を縁取るように灯りが続きます。)

翌朝。太陽は右方向の山から昇るようです。

(朝焼けが美しい。)

(朝焼けが美しい。)

「ルフロ」は朝7時から入ることができるそうなので、朝食前に長めの2セットを(妻は3セット)。一番早い朝食時間、8時となりました。

(昨日はこの看板に気付きませんでした。「Dining AMETSUCHI」。「天地」(あめつち)という名前だったのですね。当宿のコンセプトがよく分かります。)

(昨日はこの看板に気付きませんでした。「Dining AMETSUCHI」。「天地」(あめつち)という名前だったのですね。当宿のコンセプトがよく分かります。)

朝食も「お好きな席にどうぞ。」とのことですので、まだ座っていない席にしました。この席から見える景色。

(昨日以上にいい天気。)

(昨日以上にいい天気。)

目覚めのフレッシュジュースを待つ間に、ダイニングのお隣のバーカウンター的なスペースを覗いてみました。

(またしても連泊の想像をしてしまいます。「連泊ならここでゆっくり本を読むのもいいなぁ。」)

(またしても連泊の想像をしてしまいます。「連泊ならここでゆっくり本を読むのもいいなぁ。」)

席に戻ります。フレッシュジュースは2種類。ピンクグレープフルーツとオレンジ。

(オレンジの方、激ウマでした。)

(オレンジの方、激ウマでした。)

まずはサラダとヨーグルトが出されます。

(地元の農園産の野菜たち。農園名も教えてもらいましたが、これまた失念しました。(笑) ヨーグルトにはきな粉とハチミツ。)

(地元の農園産の野菜たち。農園名も教えてもらいましたが、これまた失念しました。(笑) ヨーグルトにはきな粉とハチミツ。)

ドレッシングが独創的で、料理長オリジナルの「昆布のドレッシング」。

(まさに昆布の味でした。(笑))

(まさに昆布の味でした。(笑))

炊き立てのご飯が夕食と同じく土鍋で登場。

(夕食と同じく土鍋の縁にピントが。(笑))

(夕食と同じく土鍋の縁にピントが。(笑))

このお米がただ者ではありません。「いのちの壱」という品種で、岐阜の下呂市の小さな田んぼで2000年に発見されたコシヒカリの突然変異種。ひときわ背の高い稲穂に実る米粒は、コシヒカリの1.5倍の大きさになるというから驚きです。粘り、弾力、甘さ、香り、どれも第一級の素晴らしさで、数々のコンクール・品評会で優勝・金賞を受賞しているとのことです。

その「いのちの壱」のご飯もお茶碗に盛られ、最初のセットが置かれました。

(そうです、この「凛門」と彫られた木箱の中が気になります。(笑))

(そうです、この「凛門」と彫られた木箱の中が気になります。(笑))

木箱を開けると、、、これはテンションが上がります。

(3つの盃や小鉢、石板に盛られた数々の料理には、60種類を超える食材が使われているそうです。朝食も体のことを第一に考えられています。ちなみに、石板中央には地物のアジの干物。ちょっと見づらいですが、その横にはアジの頭のから揚げがあります。料理長曰く「魚は頭こそ食べてほしい。」とのことで、サクサクに揚がっていて、すごく美味しかったです。)

(3つの盃や小鉢、石板に盛られた数々の料理には、60種類を超える食材が使われているそうです。朝食も体のことを第一に考えられています。ちなみに、石板中央には地物のアジの干物。ちょっと見づらいですが、その横にはアジの頭のから揚げがあります。料理長曰く「魚は頭こそ食べてほしい。」とのことで、サクサクに揚がっていて、すごく美味しかったです。)

椀物ですが、汁は豚汁。

(この豚汁で新発見。妻も気付いていましたが、豚肉も含めて全ての具材が細かく切られています。これがいい、すごくいい。家で豚汁を作る時には是非やってみたい工夫です。)

(この豚汁で新発見。妻も気付いていましたが、豚肉も含めて全ての具材が細かく切られています。これがいい、すごくいい。家で豚汁を作る時には是非やってみたい工夫です。)

豆腐は足柄産。(豆腐屋さんの名前は言っていたかなぁ、、、忘れました。)

(足柄は名水の里ですので、豆腐も(日本酒も)いいのができるのだと思います。絹ごしに出汁餡、山葵。)

(足柄は名水の里ですので、豆腐も(日本酒も)いいのができるのだと思います。絹ごしに出汁餡、山葵。)

木箱、豚汁、豆腐も十分主役級ですが、真の主役は卵料理。平飼いの鶏の卵の料理は、出汁巻、オムレツ、スクランブルエッグ、目玉焼き、ゆで卵から選ぶことができます。夫婦そろって「出汁巻」で即答。

(しばらくして登場した出汁巻の美しさに食べる前から美味しいと分かります。宿の方が「当宿の料理長の出汁巻は出汁がかなり多めです。5つの卵料理の中で一番のおススメです。」と教えてくれました。)

(しばらくして登場した出汁巻の美しさに食べる前から美味しいと分かります。宿の方が「当宿の料理長の出汁巻は出汁がかなり多めです。5つの卵料理の中で一番のおススメです。」と教えてくれました。)

素晴らしい朝食でした。今日チェックアウトしないといけないのが名残惜しくなります。次は絶対に連泊してテラスでランチもいただこうと思ったくらいの満足感でした。

果物は梨。

(もう梨が出てくるのですね。もう8月の中旬か、、、早いものです。)

(もう梨が出てくるのですね。もう8月の中旬か、、、早いものです。)

アイスコーヒー(妻はダージリンティー)を飲みながら、しばしダイニングで過ごします。

(連泊したいなぁ、、、。(笑))

(連泊したいなぁ、、、。(笑))

チェックアウトは11時。料理長もお見送りに出てくださいました。「江之浦リトリート凛門」、素晴らしい宿でした。

(健康になって「門」を出ます。)

(健康になって「門」を出ます。)

江之浦の地名の由来は「絵のように美しい海岸」だとか。「江之浦リトリート凛門」、必ず再訪したいと思います。できれば連泊で。(笑) お世話になりました!

さて、帰路です。お盆の渋滞とは逆方向。急ぐ理由もないので、お墓参りに寄ってきました。

予想通り渋滞に遭うこともなく帰宅。今回もいい旅でした。

(福山駅の新幹線構内に掲げられている巨大な書。地元の大門高校の書道部が福山城築城401年を記念して書いたようです。福山城には3日目帰路に立ち寄りますが、この書にある「水野勝成」・「漆黒の守り」というキーワードの意味はその時に知ることになります。)

(福山駅の新幹線構内に掲げられている巨大な書。地元の大門高校の書道部が福山城築城401年を記念して書いたようです。福山城には3日目帰路に立ち寄りますが、この書にある「水野勝成」・「漆黒の守り」というキーワードの意味はその時に知ることになります。) (ザ・大衆食堂。(笑) 福山駅から30分弱。尾道の中心街までは10分もかからない所です。連休で混雑しているであろう中心街を避けて、この雰囲気満点の地元の名店を選びました。)

(ザ・大衆食堂。(笑) 福山駅から30分弱。尾道の中心街までは10分もかからない所です。連休で混雑しているであろう中心街を避けて、この雰囲気満点の地元の名店を選びました。) (冷やしラーメンは写真のフレーム外。ラーメンは600円ですが、冷やしラーメンは720円。)

(冷やしラーメンは写真のフレーム外。ラーメンは600円ですが、冷やしラーメンは720円。) (美味しかったですが、尾道らしさは感じない冷やし中華。お隣は、これも「きはら」名物の「イナリ寿し」。妻と1個ずつシェア。)

(美味しかったですが、尾道らしさは感じない冷やし中華。お隣は、これも「きはら」名物の「イナリ寿し」。妻と1個ずつシェア。) (美味しそう。絶対こっちでしたね。(笑) 少し食べさせてもらいましたが、めちゃウマでした。「食堂きはら」に来たら「ラーメン」と「イナリ寿し」がおススメです。)

(美味しそう。絶対こっちでしたね。(笑) 少し食べさせてもらいましたが、めちゃウマでした。「食堂きはら」に来たら「ラーメン」と「イナリ寿し」がおススメです。) (千光寺をめざして歩き出します。が、真夏の日差しが厳しく、日傘をさしながらの散策です。)

(千光寺をめざして歩き出します。が、真夏の日差しが厳しく、日傘をさしながらの散策です。) (ネットより拝借。駐車場=スタート地点は、左やや上の「鼓岩」の向こう側「公園駐車場」です。)

(ネットより拝借。駐車場=スタート地点は、左やや上の「鼓岩」の向こう側「公園駐車場」です。) (巨岩です。写真にも豆粒のように写っていますが、巨岩のてっぺんに硬質ゴムのトンカチが置かれています。これで岩を叩くと「ポンポン」と鼓のような音がするので「鼓岩」。やってみましたが、岩の音なのか硬質ゴムゆえの音なのか微妙な感じでした。(笑))

(巨岩です。写真にも豆粒のように写っていますが、巨岩のてっぺんに硬質ゴムのトンカチが置かれています。これで岩を叩くと「ポンポン」と鼓のような音がするので「鼓岩」。やってみましたが、岩の音なのか硬質ゴムゆえの音なのか微妙な感じでした。(笑)) (風も吹き渡り、ちょっとだけ暑さが緩みます。)

(風も吹き渡り、ちょっとだけ暑さが緩みます。) (こちらが本堂。)

(こちらが本堂。) (本堂を背に立っています。「三重岩」は「さんじゅういわ」ではなく「みかさねいわ」と読み、3つの巨岩が重なっています。千光寺の建つ「大宝山」は巨岩の名所でもあるそうです。)

(本堂を背に立っています。「三重岩」は「さんじゅういわ」ではなく「みかさねいわ」と読み、3つの巨岩が重なっています。千光寺の建つ「大宝山」は巨岩の名所でもあるそうです。) (お参り後に順路を進んだ所から振り返っての景色。)

(お参り後に順路を進んだ所から振り返っての景色。) (巨岩の間を進みます。ちょっと角度が悪くて見えませんが、左側の巨岩は「梵字岩」。江戸時代、徳川綱吉が将軍の頃、縁のある僧が梵字を刻んだ巨岩です。)

(巨岩の間を進みます。ちょっと角度が悪くて見えませんが、左側の巨岩は「梵字岩」。江戸時代、徳川綱吉が将軍の頃、縁のある僧が梵字を刻んだ巨岩です。) (少しは風が吹いていたような気がしますが、写真を見ると全く短冊が揺れていませんね。(笑))

(少しは風が吹いていたような気がしますが、写真を見ると全く短冊が揺れていませんね。(笑)) (暑さで判断力がおかしくなっていたのか、駐車場の領収証と並べて写メしてます。(笑))

(暑さで判断力がおかしくなっていたのか、駐車場の領収証と並べて写メしてます。(笑))

(現在の鐘楼は明治23年(1890)に再建されたもの。)

(現在の鐘楼は明治23年(1890)に再建されたもの。) (鐘楼、尾道港、ロープウェイの3点同時に写メに収めたいところですが、ロープウェイが思いのほか速く(笑)、この1枚が精一杯。)

(鐘楼、尾道港、ロープウェイの3点同時に写メに収めたいところですが、ロープウェイが思いのほか速く(笑)、この1枚が精一杯。) (護摩堂には小さな鐘があって、誰でも撞くことができます。(鐘楼の鐘は撞くことができません。))

(護摩堂には小さな鐘があって、誰でも撞くことができます。(鐘楼の鐘は撞くことができません。)) (本堂の屋根にもたれかかるような巨岩。おそらく三重岩の❝上2つ❞だと思われます。)

(本堂の屋根にもたれかかるような巨岩。おそらく三重岩の❝上2つ❞だと思われます。) (各種ケーブルがちょっと野暮ですが。)

(各種ケーブルがちょっと野暮ですが。) (姿の美しさもさることながら、艶々の緑の美しさに妻と感嘆。)

(姿の美しさもさることながら、艶々の緑の美しさに妻と感嘆。) (千光寺山頂展望台「PEAK」。ちょっとアートっぽい。)

(千光寺山頂展望台「PEAK」。ちょっとアートっぽい。) (短距離走ができそうなまっすぐで長い❝展望通路❞。)

(短距離走ができそうなまっすぐで長い❝展望通路❞。)

(「文学のこみち」。ここから下っていくと千光寺の境内に通じているようです。)

(「文学のこみち」。ここから下っていくと千光寺の境内に通じているようです。) (「たまごあいす」という手作りアイスを最中生地に挟んだ「アイスモナカ」が人気ナンバーワン、と事前リサーチ済み。)

(「たまごあいす」という手作りアイスを最中生地に挟んだ「アイスモナカ」が人気ナンバーワン、と事前リサーチ済み。) (「アイスモナカ」。もうひとつ、「ワッフルコーン」も買って、車中でいただきました。素朴な味で美味しかったです。)

(「アイスモナカ」。もうひとつ、「ワッフルコーン」も買って、車中でいただきました。素朴な味で美味しかったです。)

(見てみたい景色の❝頭❞の部分が見えています。(笑))

(見てみたい景色の❝頭❞の部分が見えています。(笑)) (「日本奇岩百景」のひとつのようです。)

(「日本奇岩百景」のひとつのようです。) (馬の顔、耳、たてがみなど、なかなかのものだと思いますが、いかがでしょう?)

(馬の顔、耳、たてがみなど、なかなかのものだと思いますが、いかがでしょう?) (かなりまばらですが(笑)、絵馬が下げられています。)

(かなりまばらですが(笑)、絵馬が下げられています。) (結果の程を知りたいですね。)

(結果の程を知りたいですね。) (お食事処「海産亭」併設の「ニサク印の海産屋」。結構お客さんがいましたので有名なのかもしれません。アジの干物のちょっといいやつとイカの塩辛を購入。)

(お食事処「海産亭」併設の「ニサク印の海産屋」。結構お客さんがいましたので有名なのかもしれません。アジの干物のちょっといいやつとイカの塩辛を購入。) (「富士山ビュースポット・〇〇」という名称で統一しているようで、この後もこの案内板が各スポットにありました。ここは「戸田」で「へだ」と読みます。)

(「富士山ビュースポット・〇〇」という名称で統一しているようで、この後もこの案内板が各スポットにありました。ここは「戸田」で「へだ」と読みます。) (おそらく、この輪っかの中に富士山が入るのでしょうね。)

(おそらく、この輪っかの中に富士山が入るのでしょうね。) (天橋立と同じように砂州が成長してこの岬が形成されたようです。岬には「大瀬神社」があり、更に先端部分には「神池」があります。「神池」は海の真ん中の砂州にあるにもかかわらず淡水池で、「伊豆七不思議」のひとつ。そう言えば、天橋立にも真水が出る井戸「磯清水」がありますね。)

(天橋立と同じように砂州が成長してこの岬が形成されたようです。岬には「大瀬神社」があり、更に先端部分には「神池」があります。「神池」は海の真ん中の砂州にあるにもかかわらず淡水池で、「伊豆七不思議」のひとつ。そう言えば、天橋立にも真水が出る井戸「磯清水」がありますね。) (「西浦江梨」はそのまま「にしうらえなし」。)

(「西浦江梨」はそのまま「にしうらえなし」。) (大瀬崎、道路標識で案内が出ていましたので、有名な観光地のようです。砂州の❝根元❞に駐車場があって、そこから歩いて散策できますが、暑過ぎるので屋外活動はやめておきます。)

(大瀬崎、道路標識で案内が出ていましたので、有名な観光地のようです。砂州の❝根元❞に駐車場があって、そこから歩いて散策できますが、暑過ぎるので屋外活動はやめておきます。) (形成の説明よりも、この絶景写真に引き付けられます。富士山だけでなく南アルプスまで眺望できるとは。冬の晴れた朝に来ればかなりの確率でこの絶景を拝めるかも。)

(形成の説明よりも、この絶景写真に引き付けられます。富士山だけでなく南アルプスまで眺望できるとは。冬の晴れた朝に来ればかなりの確率でこの絶景を拝めるかも。) (美しい裾野。(笑))

(美しい裾野。(笑)) (展望水門は「港口公園」の立派な松林の海側の端に建っています。)

(展望水門は「港口公園」の立派な松林の海側の端に建っています。) (この内側が沼津港。港を守るように巨大建造物がそびえます。)

(この内側が沼津港。港を守るように巨大建造物がそびえます。) (展望台から沼津港と沼津魚市場を見たところ。左側の緑地が港口公園。)

(展望台から沼津港と沼津魚市場を見たところ。左側の緑地が港口公園。) (ここも晴れていれば絶景スポットですね。)

(ここも晴れていれば絶景スポットですね。) (冷房が効いていないので暑いです。(笑) この高所にもかかわらず、開閉自由の窓がこれだけあるというのも珍しいと思います。)

(冷房が効いていないので暑いです。(笑) この高所にもかかわらず、開閉自由の窓がこれだけあるというのも珍しいと思います。) (地震計と連動していて、地震発生後約5分で自動的に完全閉鎖されるそうです。)

(地震計と連動していて、地震発生後約5分で自動的に完全閉鎖されるそうです。) (フードコートがそこそこ充実していました。)

(フードコートがそこそこ充実していました。) (高速に乗ったところで一時雨が降りました。今回は最後まで天候不安定でした。)

(高速に乗ったところで一時雨が降りました。今回は最後まで天候不安定でした。) (物価高を実感するお会計でした。あと、ポテトが昔よりもかなり短くなっていますね。(笑))

(物価高を実感するお会計でした。あと、ポテトが昔よりもかなり短くなっていますね。(笑)) (雨は上がりましたが、蒸し蒸しです。)

(雨は上がりましたが、蒸し蒸しです。) (ネットより拝借。駿河湾に向かって横一列に並んだ棟。お天気が良ければ駿河湾に富士山を望むことができます。)

(ネットより拝借。駿河湾に向かって横一列に並んだ棟。お天気が良ければ駿河湾に富士山を望むことができます。) (玄関前のロータリー。西伊豆と言えば堂ヶ島など、❝海即山❞の印象がありますが、宿はフラットな広い敷地に平屋作りで建っています。)

(玄関前のロータリー。西伊豆と言えば堂ヶ島など、❝海即山❞の印象がありますが、宿はフラットな広い敷地に平屋作りで建っています。) (「ふたりとわに 縁」。私たちの年齢ではちょっと気恥ずかしい宿の名前です。(笑))

(「ふたりとわに 縁」。私たちの年齢ではちょっと気恥ずかしい宿の名前です。(笑)) (抹茶と牛乳プリン。ロビーを囲むガラス壁は、室内の冷房と外の湿気で外側に結露しまくっていました。)

(抹茶と牛乳プリン。ロビーを囲むガラス壁は、室内の冷房と外の湿気で外側に結露しまくっていました。) (フロント・レストラン棟と各宿泊棟はこの屋根付きの通路で結ばれています。宿の方曰く、ここは元は小学校で、その跡地に建てたとのこと。なるほど、フラットな広い敷地なわけです。)

(フロント・レストラン棟と各宿泊棟はこの屋根付きの通路で結ばれています。宿の方曰く、ここは元は小学校で、その跡地に建てたとのこと。なるほど、フラットな広い敷地なわけです。) (部屋の冊子より。)

(部屋の冊子より。) (若いカップルならいい感じなのでしょうけど、私たちには宿の名前以上に気恥ずかしい名前。(笑))

(若いカップルならいい感じなのでしょうけど、私たちには宿の名前以上に気恥ずかしい名前。(笑)) (海側に横に長いテラスと大開口の窓、高級感のある大型のカウチソファが外に向かって置かれています。テレビはありますが、側面に置かれているのは「眺望がウリですよ。」という宿の考え方でしょうか、好印象です。)

(海側に横に長いテラスと大開口の窓、高級感のある大型のカウチソファが外に向かって置かれています。テレビはありますが、側面に置かれているのは「眺望がウリですよ。」という宿の考え方でしょうか、好印象です。) (離れのメリットのひとつ、高い天井と、魅せる梁。)

(離れのメリットのひとつ、高い天井と、魅せる梁。) (レストラン「結」(ゆい)にニコライバーグマンの作品が置かれていましたが、それを意識しているのでしょうか。)

(レストラン「結」(ゆい)にニコライバーグマンの作品が置かれていましたが、それを意識しているのでしょうか。) (奥に見えるのは半露天風呂になっている浴室。)

(奥に見えるのは半露天風呂になっている浴室。) (晴れていればこの方角に富士山を望むことができます。)

(晴れていればこの方角に富士山を望むことができます。) (私がゆったり座って浸かっても脚がつかえないくらいの大型の円形浴槽。浴槽も床も檜造り。ちなみに、シャワーヘッドはTOTO製の普通のものでした。)

(私がゆったり座って浸かっても脚がつかえないくらいの大型の円形浴槽。浴槽も床も檜造り。ちなみに、シャワーヘッドはTOTO製の普通のものでした。) (オレンジジュース、さすがミカンの産地、本物の美味しさです。ちなみに、翌朝の朝食の❝目覚めのジュース❞の選択肢にオレンジジュースがないのは部屋にあるからかもしれません。(笑))

(オレンジジュース、さすがミカンの産地、本物の美味しさです。ちなみに、翌朝の朝食の❝目覚めのジュース❞の選択肢にオレンジジュースがないのは部屋にあるからかもしれません。(笑)) (ビールは持ち帰らせていただきました。(笑))

(ビールは持ち帰らせていただきました。(笑)) (静岡ローカル局の天気情報。静岡東部、伊豆半島に雨雲が発生中。当宿の場所をマークしてみました。明日も雨かなぁ、、、。)

(静岡ローカル局の天気情報。静岡東部、伊豆半島に雨雲が発生中。当宿の場所をマークしてみました。明日も雨かなぁ、、、。) (電線がちょっと、、、。)

(電線がちょっと、、、。) (入り口前のオブジェ。微妙な感じですが、宿の方の手作り?)

(入り口前のオブジェ。微妙な感じですが、宿の方の手作り?) (窓際の席。残念ながら雨が再び降り始めて、真っ暗で何も見えず。)

(窓際の席。残念ながら雨が再び降り始めて、真っ暗で何も見えず。) (乾杯酒としてシャンパンが付いているのはいいですね。)

(乾杯酒としてシャンパンが付いているのはいいですね。) (どの小鉢も美味しい。なるほどビールや日本酒よりもシャンパンに合うかな。)

(どの小鉢も美味しい。なるほどビールや日本酒よりもシャンパンに合うかな。) (三島市にある、出汁専門店「おだし香紡」(株式会社沼田)の出汁をメインにした椀物です。)

(三島市にある、出汁専門店「おだし香紡」(株式会社沼田)の出汁をメインにした椀物です。) (すっきり辛口。)

(すっきり辛口。) (本日の地魚は、クロムツ、イサキ、マグロ、シマアジ、伊勢海老。その日の食材は毎朝「まるあき魚店」(マル明魚安)から仕入れるそうです。)

(本日の地魚は、クロムツ、イサキ、マグロ、シマアジ、伊勢海老。その日の食材は毎朝「まるあき魚店」(マル明魚安)から仕入れるそうです。) (白醤油というのは確か愛媛で作っていると聞いたことがありますが、透明醤油というのは初めて。食べてみると、魚の美味しさをそのまま味わえる優しい醤油という感じで、いいかも。)

(白醤油というのは確か愛媛で作っていると聞いたことがありますが、透明醤油というのは初めて。食べてみると、魚の美味しさをそのまま味わえる優しい醤油という感じで、いいかも。) (伊勢海老の殻、いい出汁が出そうです。それにしても写真左に写っている本場の本山葵、香りもいいですが、辛さもよく効きます。)

(伊勢海老の殻、いい出汁が出そうです。それにしても写真左に写っている本場の本山葵、香りもいいですが、辛さもよく効きます。) (ユッケにハズレなし。うまい!)

(ユッケにハズレなし。うまい!) (立派なホタテ。ミディアムレアのいい焼き加減。)

(立派なホタテ。ミディアムレアのいい焼き加減。) (海鮮鍋か和牛のすき焼き(だったかな)を選びます。私たちは海鮮にしました。)

(海鮮鍋か和牛のすき焼き(だったかな)を選びます。私たちは海鮮にしました。) (「ニューサマーオレンジ」のシャーベット。ニューサマーオレンジって、宮崎の特産「日向夏」の伊豆での呼び名とのこと。)

(「ニューサマーオレンジ」のシャーベット。ニューサマーオレンジって、宮崎の特産「日向夏」の伊豆での呼び名とのこと。) (赤身の美味しい肉でした。右端の塩胡椒で食べるのが一番美味しかったですね。)

(赤身の美味しい肉でした。右端の塩胡椒で食べるのが一番美味しかったですね。) (もう満腹状態でしたが、あまりの美味しさに雑炊、完食しました。)

(もう満腹状態でしたが、あまりの美味しさに雑炊、完食しました。) (左側はミルフィーユです。右側のアイスは柑橘系だったかなぁ、とにかく美味しいデザートでした。)

(左側はミルフィーユです。右側のアイスは柑橘系だったかなぁ、とにかく美味しいデザートでした。) (展望台の名前もちょっと恥ずかしい。(笑))

(展望台の名前もちょっと恥ずかしい。(笑)) (雨上がり、床も縁のベンチもびちょびちょです。)

(雨上がり、床も縁のベンチもびちょびちょです。) (ほのかに写るのはひょっとして駿河湾の対岸の静岡市か。)

(ほのかに写るのはひょっとして駿河湾の対岸の静岡市か。) (網戸必須。結構虫が元気に飛んでいます。)

(網戸必須。結構虫が元気に飛んでいます。) (湯温が40~40.5度に維持されているので、夏場でも快適。目覚めの温泉です。)

(湯温が40~40.5度に維持されているので、夏場でも快適。目覚めの温泉です。) (私は洋食、妻は和食。洋食はここに卵料理と焼き立てのパンがきます。)

(私は洋食、妻は和食。洋食はここに卵料理と焼き立てのパンがきます。) (ぶっちゃけ普通に持って来てもらっても、、、。(笑))

(ぶっちゃけ普通に持って来てもらっても、、、。(笑)) (雨が吹き込むので、椅子も後方に引っ込められています。)

(雨が吹き込むので、椅子も後方に引っ込められています。) (ネットより拝借。夕暮れ時の富士山でしょうか。美しいですねぇ。)

(ネットより拝借。夕暮れ時の富士山でしょうか。美しいですねぇ。) (富士山は見えませんが、晴れてきたのは何よりです。)

(富士山は見えませんが、晴れてきたのは何よりです。) (山頂が見えています。妻撮影。)

(山頂が見えています。妻撮影。) (サイトの写真で見るよりも、実際に見る富士山は想像以上に大きいことを実感。)

(サイトの写真で見るよりも、実際に見る富士山は想像以上に大きいことを実感。) (そして暑い!)

(そして暑い!) (歴史のある土肥温泉に2017年にオープンした新しいスタイルの宿。私たちよりも若い人向きかも。(笑))

(歴史のある土肥温泉に2017年にオープンした新しいスタイルの宿。私たちよりも若い人向きかも。(笑)) (暑い! 雲の流れが速いので、この先も天候不安定かも。)

(暑い! 雲の流れが速いので、この先も天候不安定かも。) (曇天ながら雨は降っていません。)

(曇天ながら雨は降っていません。) (「駒門BASE」なんて書いていますが、駐屯地は富士駐屯地、演習場は東富士演習場で、❝駒門基地❞なんてのはありません。帰路に立ち寄った足柄SAには「足柄BASE」という売り場がありました。)

(「駒門BASE」なんて書いていますが、駐屯地は富士駐屯地、演習場は東富士演習場で、❝駒門基地❞なんてのはありません。帰路に立ち寄った足柄SAには「足柄BASE」という売り場がありました。) (開店まで30分ほどありますので、沼津駅周辺を適当に流しています。それにしても車も人も少ない。この時は青空も見えていたのですが、、、。)

(開店まで30分ほどありますので、沼津駅周辺を適当に流しています。それにしても車も人も少ない。この時は青空も見えていたのですが、、、。) (事前に沼津で昼食場所をリサーチするも、なぜか水曜定休のお店が多い。宿の夕食が海鮮系でしょうから、昼食は洋食か天丼にしようということで、地元で人気の「伊豆家」にしました。)

(事前に沼津で昼食場所をリサーチするも、なぜか水曜定休のお店が多い。宿の夕食が海鮮系でしょうから、昼食は洋食か天丼にしようということで、地元で人気の「伊豆家」にしました。) (お客さんに親切なメニューかも。妻は天丼、私は上天丼にしました。事前リサーチによると、味噌汁も注文すべしとのようなのでそれも。)

(お客さんに親切なメニューかも。妻は天丼、私は上天丼にしました。事前リサーチによると、味噌汁も注文すべしとのようなのでそれも。) (天丼の醍醐味、蓋閉まりません系。(笑))

(天丼の醍醐味、蓋閉まりません系。(笑)) (本日の魚はアジのようです。キスの時期もあるようです。)

(本日の魚はアジのようです。キスの時期もあるようです。) (フロントガラス。天然の洗車状態。(笑) 駐車場には2台くらいしか停まっていません。)

(フロントガラス。天然の洗車状態。(笑) 駐車場には2台くらいしか停まっていません。) (推定樹齢400年。)

(推定樹齢400年。) (正門は別にあって、戦争で焼失した本邸のあるブロックにある「本邸正門」。ここは「西附属邸」用の門で来園者用の出入口です。)

(正門は別にあって、戦争で焼失した本邸のあるブロックにある「本邸正門」。ここは「西附属邸」用の門で来園者用の出入口です。) (誰もいません。(笑) 入場だけなら100円、施設内の見学もするなら410円。)

(誰もいません。(笑) 入場だけなら100円、施設内の見学もするなら410円。) (土砂降りではありませんが、雨が降り続けています。)

(土砂降りではありませんが、雨が降り続けています。) (それでは「西附属邸御殿」へ入館します。)

(それでは「西附属邸御殿」へ入館します。) (絵になるので写メを。)

(絵になるので写メを。) (後程見学する皇族方がお使いになる部屋などの棟。)

(後程見学する皇族方がお使いになる部屋などの棟。) (電球の傘の質素さ、畳だけで絨毯がない、襖も無地など、後程見学する皇族方の居住エリアの設えと比べると飾り気なしです。)

(電球の傘の質素さ、畳だけで絨毯がない、襖も無地など、後程見学する皇族方の居住エリアの設えと比べると飾り気なしです。) (複製品。三輪ならこけませんね。)

(複製品。三輪ならこけませんね。) (目を引くのは左隅にある頑丈そうな木製の大箱。テレビでたまに取材されている銀座の高級寿司店にもある冷蔵庫。当時は氷で冷やすしかなかったのでこのスタイル、今の銀座のお店は氷で冷やした方が乾燥せずネタの美味しさがキープできるからあえてこのスタイル、という感じか。)

(目を引くのは左隅にある頑丈そうな木製の大箱。テレビでたまに取材されている銀座の高級寿司店にもある冷蔵庫。当時は氷で冷やすしかなかったのでこのスタイル、今の銀座のお店は氷で冷やした方が乾燥せずネタの美味しさがキープできるからあえてこのスタイル、という感じか。) (一気に部屋のグレードが上がります。)

(一気に部屋のグレードが上がります。) (団扇以上に使いづらそう。(笑))

(団扇以上に使いづらそう。(笑)) (当時のガラスを職人さんが復元したものだとか。晴れていればその美しさを実際に見ることができたのですが、この雨では、、、。)

(当時のガラスを職人さんが復元したものだとか。晴れていればその美しさを実際に見ることができたのですが、この雨では、、、。) (両サイドが廊下・縁側でガラス窓、雨の今日でもとにかく明るいです。)

(両サイドが廊下・縁側でガラス窓、雨の今日でもとにかく明るいです。) (海辺からは奥駿河湾の眺めとして、北に富士山と牛臥山、伊豆半島西北端の大瀬崎が大きく張り出した雄大な景色が広がります。今日は雨なので文字通り望むべくもありませんが。)

(海辺からは奥駿河湾の眺めとして、北に富士山と牛臥山、伊豆半島西北端の大瀬崎が大きく張り出した雄大な景色が広がります。今日は雨なので文字通り望むべくもありませんが。) (火気を持ち込まないためかどうか分かりませんが、お湯はここで沸かして邸内に運んでいたそうです。邸内に浴室がありましたが、湯舟はなく、ここから運んだお湯を浴びる、かけ湯スタイルの入浴だったそうです。)

(火気を持ち込まないためかどうか分かりませんが、お湯はここで沸かして邸内に運んでいたそうです。邸内に浴室がありましたが、湯舟はなく、ここから運んだお湯を浴びる、かけ湯スタイルの入浴だったそうです。) (「沼津周辺の浜からの潮風を防ぐために江戸時代以前から用いられてきた垣根で、景観的にも実用的にも優れており、沼津の風景を描いた浮世絵などにも描かれています。」(説明書きより。))

(「沼津周辺の浜からの潮風を防ぐために江戸時代以前から用いられてきた垣根で、景観的にも実用的にも優れており、沼津の風景を描いた浮世絵などにも描かれています。」(説明書きより。)) (明治26年に官舎として建造された木造建築を改装した、その名の通り、洋食レストランです。天丼の「伊豆家」が満員ならここで昼食を食べようと思っていました。)

(明治26年に官舎として建造された木造建築を改装した、その名の通り、洋食レストランです。天丼の「伊豆家」が満員ならここで昼食を食べようと思っていました。) (売店の片隅に将棋めしの❝ご希望調書❞(直筆)とメニュー写真、関連グッズなどが展示されていました。)

(売店の片隅に将棋めしの❝ご希望調書❞(直筆)とメニュー写真、関連グッズなどが展示されていました。) (そんなに大きくはありませんが、「道の駅 伊豆月ケ瀬」があります。)

(そんなに大きくはありませんが、「道の駅 伊豆月ケ瀬」があります。) (「江之浦測候所」と隣接(駐車場は別)。連泊なら中日に「江之浦測候所」を見学するために宿が予約をしてくれるなど、関係性が深いようです。)

(「江之浦測候所」と隣接(駐車場は別)。連泊なら中日に「江之浦測候所」を見学するために宿が予約をしてくれるなど、関係性が深いようです。) (ネットより拝借。上:入館してすぐの三和土風の所からの景色、下:館内履きに履き替えて数歩進んだ所からの景色。)

(ネットより拝借。上:入館してすぐの三和土風の所からの景色、下:館内履きに履き替えて数歩進んだ所からの景色。) (私たちがチェックインのために座った席。翌朝の朝食時に写メ。横格子の奥には、眺望は利きませんが大きなテーブルのゆったりとした半個室があります。)

(私たちがチェックインのために座った席。翌朝の朝食時に写メ。横格子の奥には、眺望は利きませんが大きなテーブルのゆったりとした半個室があります。) (テラスの向こうはみかん畑と相模湾の絶景。ピザ窯も興味津々。「連泊ならテラスでこの窯を使ってランチなのかな?」などと想像してワクワクします。)

(テラスの向こうはみかん畑と相模湾の絶景。ピザ窯も興味津々。「連泊ならテラスでこの窯を使ってランチなのかな?」などと想像してワクワクします。) (窓の各面に角度が付けられているので、室内側の映り込みがほとんどなく、外の景色をそのままに堪能できます。考え抜かれた設計に感心。素晴らしいテラスですが、さすがに夏場の日中は日差しが強烈で、ここでくつろぐというわけにもいかないのが残念ですが。)

(窓の各面に角度が付けられているので、室内側の映り込みがほとんどなく、外の景色をそのままに堪能できます。考え抜かれた設計に感心。素晴らしいテラスですが、さすがに夏場の日中は日差しが強烈で、ここでくつろぐというわけにもいかないのが残念ですが。) (逆光でマンダリンオレンジの鮮やかな色が見えませんね。ドリンクはオリジナルのハーブティー。ストローは紙製です。)

(逆光でマンダリンオレンジの鮮やかな色が見えませんね。ドリンクはオリジナルのハーブティー。ストローは紙製です。) (3階から4階ですが、エレベーターを使わせてもらいました。(笑) 4階到着のエレベーターホールの窓からの景色。)

(3階から4階ですが、エレベーターを使わせてもらいました。(笑) 4階到着のエレベーターホールの窓からの景色。) (エアコンはありませんので、涼しさは感じませんが(むしろちょっと暑い)、問題はありません。)

(エアコンはありませんので、涼しさは感じませんが(むしろちょっと暑い)、問題はありません。) (踏込からの室内の景色。広々としたワンルームスタイルです。写真フレーム外左側に洗面所・脱衣場・浴室・トイレがあります。)

(踏込からの室内の景色。広々としたワンルームスタイルです。写真フレーム外左側に洗面所・脱衣場・浴室・トイレがあります。) (大開口の窓からの景色が素晴らしい! お天気で良かったぁ~。(笑))

(大開口の窓からの景色が素晴らしい! お天気で良かったぁ~。(笑)) (写メには写っていませんが、左側の壁沿いにカウンターもあります。電気コンセントの口も「ここに欲しいな。」といういくつかの場所にあって、さながら自分たちの家の部屋という使い勝手の良さを感じました。)

(写メには写っていませんが、左側の壁沿いにカウンターもあります。電気コンセントの口も「ここに欲しいな。」といういくつかの場所にあって、さながら自分たちの家の部屋という使い勝手の良さを感じました。) (ちょうど、先程チェックインしたラウンジの真上に位置しますので、同じ絶景が広がります。真下を覗くと3階のテラスが広がります。)

(ちょうど、先程チェックインしたラウンジの真上に位置しますので、同じ絶景が広がります。真下を覗くと3階のテラスが広がります。) (2mはあろうかという浴槽。窓の外はテラスが続いていて、湯船に浸かると相模湾の景色を見ることができます。)

(2mはあろうかという浴槽。窓の外はテラスが続いていて、湯船に浸かると相模湾の景色を見ることができます。) (真っすぐな棒(笑)。一見使いにくそうに見えますが、縦一列20cmくらいの幅でシャワーが出ますので、広く流すことができて意外に便利。)

(真っすぐな棒(笑)。一見使いにくそうに見えますが、縦一列20cmくらいの幅でシャワーが出ますので、広く流すことができて意外に便利。) (備え付けの本は「江之浦測候所」の杉本博司さん著「江之浦奇譚」。パラパラッと見ましたが、当地と「江之浦測候所」のことが写真をふんだんに使って書かれていて面白そうでした。連泊ならゆっくりと読んでみたい一冊です。)

(備え付けの本は「江之浦測候所」の杉本博司さん著「江之浦奇譚」。パラパラッと見ましたが、当地と「江之浦測候所」のことが写真をふんだんに使って書かれていて面白そうでした。連泊ならゆっくりと読んでみたい一冊です。) (ちなみに、「凛門」は「りもん」と読みます。「皆様にとって凛門でのご滞在が新たな健康を手にする『はじまりの一日』となりますように願っております。」との結びの言葉。「凛門」の「門」はそんな門出の「門」。)

(ちなみに、「凛門」は「りもん」と読みます。「皆様にとって凛門でのご滞在が新たな健康を手にする『はじまりの一日』となりますように願っております。」との結びの言葉。「凛門」の「門」はそんな門出の「門」。) (一番暑いこの時期は7度の冷水を循環させて冷やしているそうです。触ってみると確かにキンキンに冷たいです。格子の表面は結露していますが、その気化熱も温度調整と湿度維持の役割を担っているとか。)

(一番暑いこの時期は7度の冷水を循環させて冷やしているそうです。触ってみると確かにキンキンに冷たいです。格子の表面は結露していますが、その気化熱も温度調整と湿度維持の役割を担っているとか。) (結構厚手でしっかりした靴下。販売もしているそうで、オンラインショップで1500円でした。宿泊者は持ち帰りOKです。)

(結構厚手でしっかりした靴下。販売もしているそうで、オンラインショップで1500円でした。宿泊者は持ち帰りOKです。) (コーヒー豆は小田原の自家焙煎コーヒー専門店「ひな珈琲」が当宿のためにブレンドしたもの。淹れてみましたが美味しかったです。)

(コーヒー豆は小田原の自家焙煎コーヒー専門店「ひな珈琲」が当宿のためにブレンドしたもの。淹れてみましたが美味しかったです。) (右はミネラルウォーター。瓶に入っている(ペットボトルを使わない)ところがいいですね。お茶は2種類。オリジナルブレンドのハーブティーとウーロン茶(だったかな)。)

(右はミネラルウォーター。瓶に入っている(ペットボトルを使わない)ところがいいですね。お茶は2種類。オリジナルブレンドのハーブティーとウーロン茶(だったかな)。) (大浴場は地下1階。暖簾には「LeFuro TOJI」、「根帰静」、「凛門」という文字があります。)

(大浴場は地下1階。暖簾には「LeFuro TOJI」、「根帰静」、「凛門」という文字があります。) (部屋のバインダーの説明ページ。超ざっくり言うと、天然温泉から抽出した30種類超のミネラル成分(温泉成分)をミストとして充満させ全身で吸収する=温泉に浸かるよりも何倍も効率よくミネラル成分を吸収できる、ということ。)

(部屋のバインダーの説明ページ。超ざっくり言うと、天然温泉から抽出した30種類超のミネラル成分(温泉成分)をミストとして充満させ全身で吸収する=温泉に浸かるよりも何倍も効率よくミネラル成分を吸収できる、ということ。) (ネットより拝借。実際の室内はミストが充満していて、ほぼ視界が利きません。慣れてくると10分ではちょっと物足りなくて15分にしたりしていました。カウント用のバックライト付きのタイマーを貸してもらえます。)

(ネットより拝借。実際の室内はミストが充満していて、ほぼ視界が利きません。慣れてくると10分ではちょっと物足りなくて15分にしたりしていました。カウント用のバックライト付きのタイマーを貸してもらえます。) (部屋のバインダーの説明ページより。)

(部屋のバインダーの説明ページより。) (ネットより拝借。結構広くてびっくり。ルフロをやっていたのが3組中2組だけでしたので、広々と使えます。)

(ネットより拝借。結構広くてびっくり。ルフロをやっていたのが3組中2組だけでしたので、広々と使えます。) (浸かると、確かに温泉だと感じます。気のせいかも知れませんが、「効いてるなぁ~。」といい感じ。(笑) ちなみに、本日は女性客が多いので、広い方の浴室を女性用にしていると宿の方が言っていました。男性の宿泊客は私を含めて2名で、滞在中一度もバッティングせず、独り占め状態でした。)

(浸かると、確かに温泉だと感じます。気のせいかも知れませんが、「効いてるなぁ~。」といい感じ。(笑) ちなみに、本日は女性客が多いので、広い方の浴室を女性用にしていると宿の方が言っていました。男性の宿泊客は私を含めて2名で、滞在中一度もバッティングせず、独り占め状態でした。) (やっぱりキンキンに冷たかった。触っていられないくらいです。)

(やっぱりキンキンに冷たかった。触っていられないくらいです。) (なでしこジャパン、残念でした。夕暮れです。明日の朝はどこから陽が昇るのか。)

(なでしこジャパン、残念でした。夕暮れです。明日の朝はどこから陽が昇るのか。) (薬膳を意識した、創作和食のコース。)

(薬膳を意識した、創作和食のコース。) (細いのに手にしっくりくるお箸は塗りでしょうか、美しいグラデーション。)

(細いのに手にしっくりくるお箸は塗りでしょうか、美しいグラデーション。) (シャンパンを思わせる飲み口でした。後程お酒の相談をした時に分かりましたが、ワインから日本酒まで、かなりお酒には詳しい宿の方でした。)

(シャンパンを思わせる飲み口でした。後程お酒の相談をした時に分かりましたが、ワインから日本酒まで、かなりお酒には詳しい宿の方でした。) (インパクト十分。一気に惹きこまれます。)

(インパクト十分。一気に惹きこまれます。) (「下中玉ねぎ」は小田原東部の下中地区で産する玉ねぎで、辛味がなく甘いのが特徴。それを醤(ひしお)にするって初めて聞く技です。この黄色と赤のあいこトマト、めちゃめちゃ甘い。)

(「下中玉ねぎ」は小田原東部の下中地区で産する玉ねぎで、辛味がなく甘いのが特徴。それを醤(ひしお)にするって初めて聞く技です。この黄色と赤のあいこトマト、めちゃめちゃ甘い。) (こ、これは何だ?! ドライアイス演出か?)

(こ、これは何だ?! ドライアイス演出か?) (動画チャンス!(笑) 動画の1コマをスクショしました。)

(動画チャンス!(笑) 動画の1コマをスクショしました。) (焼胡麻の香ばしい煙と香りの演出も楽しい、当宿でも一番人気のある料理のひとつとのこと。確かにめちゃウマです。)

(焼胡麻の香ばしい煙と香りの演出も楽しい、当宿でも一番人気のある料理のひとつとのこと。確かにめちゃウマです。) (夏酒をイメージさせるラベルが楽しい。「なぜこの3本を選んだか。」や1本1本の特徴をしっかりと説明してくれました。素晴らしい知識と提案力だと感心。美味しい日本酒が更に美味しくなりました。)

(夏酒をイメージさせるラベルが楽しい。「なぜこの3本を選んだか。」や1本1本の特徴をしっかりと説明してくれました。素晴らしい知識と提案力だと感心。美味しい日本酒が更に美味しくなりました。) (お椀が素晴らしいので写メ。お箸の塗りからもう少し紅系を強くしたような美しい色と刷毛の柄。)

(お椀が素晴らしいので写メ。お箸の塗りからもう少し紅系を強くしたような美しい色と刷毛の柄。) (とても淡い(あわい)出汁ですが、味が薄いのではなく、余計な雑味を全て取り払った透明感のある出汁、、、うまく表現できません。(笑))

(とても淡い(あわい)出汁ですが、味が薄いのではなく、余計な雑味を全て取り払った透明感のある出汁、、、うまく表現できません。(笑)) (お刺身です。メジマグロの左隣の白いものは若い甜瓜(まくわうり)、手前のカンパチの前の緑の実はミニきゅうり(の中でも超ミニ)。甜瓜がほんのり甘くて、不思議と刺身に合います。)

(お刺身です。メジマグロの左隣の白いものは若い甜瓜(まくわうり)、手前のカンパチの前の緑の実はミニきゅうり(の中でも超ミニ)。甜瓜がほんのり甘くて、不思議と刺身に合います。) (醤油の自家製ってすごいこだわり。すっきりした醤油で夏の刺身にぴったりでした。日本酒が進みます。(笑))

(醤油の自家製ってすごいこだわり。すっきりした醤油で夏の刺身にぴったりでした。日本酒が進みます。(笑)) (玄米(だったかな)を使った細巻きでウニがトッピングされています。玄米には醤油なのか出汁なのか、上品な味が付いています。)

(玄米(だったかな)を使った細巻きでウニがトッピングされています。玄米には醤油なのか出汁なのか、上品な味が付いています。) (これまた蓋付きの器で登場。)

(これまた蓋付きの器で登場。) (松茸はフライ風で。これが美味しい。献立表に書かれていませんが、一番左に自家製からすみのキューブが添えられています。)

(松茸はフライ風で。これが美味しい。献立表に書かれていませんが、一番左に自家製からすみのキューブが添えられています。) (右後ろに置かれている黒いボトルの1本は、手前の右の「昇龍蓬莱」と「どちらにしましょう?」と提案があったところ、選ばなかった1本で、甘さの強い日本酒とのこと。)

(右後ろに置かれている黒いボトルの1本は、手前の右の「昇龍蓬莱」と「どちらにしましょう?」と提案があったところ、選ばなかった1本で、甘さの強い日本酒とのこと。) (献立表を見た時に「『ひね』って?鶏かな?」と思ってしまいました。)

(献立表を見た時に「『ひね』って?鶏かな?」と思ってしまいました。) (冷たいひね蕎麦の後の温かい茶碗蒸しで、美味しさもさることながら、胃腸が癒される感覚があります。これも薬膳の気配りでしょうか。)

(冷たいひね蕎麦の後の温かい茶碗蒸しで、美味しさもさることながら、胃腸が癒される感覚があります。これも薬膳の気配りでしょうか。) (「やまゆり牛」は神奈川県のブランド牛。黒毛和牛の父とホルスタイン種の母の間の交雑種で、旨みと柔らかさが特徴。たっぷり出汁を含んだ白ナスのサッパリ感と、ニシユタカ(ジャガイモ)のマッシュポテトよりも粘度高めのねっとり感が肉とよく合います。)

(「やまゆり牛」は神奈川県のブランド牛。黒毛和牛の父とホルスタイン種の母の間の交雑種で、旨みと柔らかさが特徴。たっぷり出汁を含んだ白ナスのサッパリ感と、ニシユタカ(ジャガイモ)のマッシュポテトよりも粘度高めのねっとり感が肉とよく合います。) (土鍋の手前の縁にピントが。(笑))

(土鍋の手前の縁にピントが。(笑)) (十六穀米の印象は、普通の白米と赤飯の間の白米寄りという感じで、ちょっともっちりした食感です。)

(十六穀米の印象は、普通の白米と赤飯の間の白米寄りという感じで、ちょっともっちりした食感です。) (ショコラの中に感じるほのかな塩味が甘さといいバランスになっています。それにしても「味醂(みりん)」はどのように使われているのだろう。)

(ショコラの中に感じるほのかな塩味が甘さといいバランスになっています。それにしても「味醂(みりん)」はどのように使われているのだろう。) (夕食後、部屋のテラスからの夜景。相模湾を縁取るように灯りが続きます。)

(夕食後、部屋のテラスからの夜景。相模湾を縁取るように灯りが続きます。) (朝焼けが美しい。)

(朝焼けが美しい。) (昨日はこの看板に気付きませんでした。「Dining AMETSUCHI」。「天地」(あめつち)という名前だったのですね。当宿のコンセプトがよく分かります。)

(昨日はこの看板に気付きませんでした。「Dining AMETSUCHI」。「天地」(あめつち)という名前だったのですね。当宿のコンセプトがよく分かります。) (昨日以上にいい天気。)

(昨日以上にいい天気。) (またしても連泊の想像をしてしまいます。「連泊ならここでゆっくり本を読むのもいいなぁ。」)

(またしても連泊の想像をしてしまいます。「連泊ならここでゆっくり本を読むのもいいなぁ。」) (オレンジの方、激ウマでした。)

(オレンジの方、激ウマでした。) (地元の農園産の野菜たち。農園名も教えてもらいましたが、これまた失念しました。(笑) ヨーグルトにはきな粉とハチミツ。)

(地元の農園産の野菜たち。農園名も教えてもらいましたが、これまた失念しました。(笑) ヨーグルトにはきな粉とハチミツ。) (まさに昆布の味でした。(笑))

(まさに昆布の味でした。(笑)) (夕食と同じく土鍋の縁にピントが。(笑))

(夕食と同じく土鍋の縁にピントが。(笑)) (そうです、この「凛門」と彫られた木箱の中が気になります。(笑))

(そうです、この「凛門」と彫られた木箱の中が気になります。(笑)) (3つの盃や小鉢、石板に盛られた数々の料理には、60種類を超える食材が使われているそうです。朝食も体のことを第一に考えられています。ちなみに、石板中央には地物のアジの干物。ちょっと見づらいですが、その横にはアジの頭のから揚げがあります。料理長曰く「魚は頭こそ食べてほしい。」とのことで、サクサクに揚がっていて、すごく美味しかったです。)

(3つの盃や小鉢、石板に盛られた数々の料理には、60種類を超える食材が使われているそうです。朝食も体のことを第一に考えられています。ちなみに、石板中央には地物のアジの干物。ちょっと見づらいですが、その横にはアジの頭のから揚げがあります。料理長曰く「魚は頭こそ食べてほしい。」とのことで、サクサクに揚がっていて、すごく美味しかったです。) (この豚汁で新発見。妻も気付いていましたが、豚肉も含めて全ての具材が細かく切られています。これがいい、すごくいい。家で豚汁を作る時には是非やってみたい工夫です。)

(この豚汁で新発見。妻も気付いていましたが、豚肉も含めて全ての具材が細かく切られています。これがいい、すごくいい。家で豚汁を作る時には是非やってみたい工夫です。) (足柄は名水の里ですので、豆腐も(日本酒も)いいのができるのだと思います。絹ごしに出汁餡、山葵。)

(足柄は名水の里ですので、豆腐も(日本酒も)いいのができるのだと思います。絹ごしに出汁餡、山葵。) (しばらくして登場した出汁巻の美しさに食べる前から美味しいと分かります。宿の方が「当宿の料理長の出汁巻は出汁がかなり多めです。5つの卵料理の中で一番のおススメです。」と教えてくれました。)

(しばらくして登場した出汁巻の美しさに食べる前から美味しいと分かります。宿の方が「当宿の料理長の出汁巻は出汁がかなり多めです。5つの卵料理の中で一番のおススメです。」と教えてくれました。) (もう梨が出てくるのですね。もう8月の中旬か、、、早いものです。)

(もう梨が出てくるのですね。もう8月の中旬か、、、早いものです。) (連泊したいなぁ、、、。(笑))

(連泊したいなぁ、、、。(笑)) (健康になって「門」を出ます。)

(健康になって「門」を出ます。)

(小田原厚木道路は順調にクリアしましたが、小田原西ICを降りて西湘バイパスに乗る手前の一般道で渋滞。対向はガラガラですので、「西行きが混んでいるなら小田原西ICを通過して東からアプローチすれば良かった、、、。」と気付いても時既に遅し。(笑))

(小田原厚木道路は順調にクリアしましたが、小田原西ICを降りて西湘バイパスに乗る手前の一般道で渋滞。対向はガラガラですので、「西行きが混んでいるなら小田原西ICを通過して東からアプローチすれば良かった、、、。」と気付いても時既に遅し。(笑)) (海を望む絶景駅なので、訪れる鉄道ファンも多い駅。妻の知人の当地の出身の人曰く、「みかん畑しかない。」とのこと。日当たりのいい斜面なので適地なのですね。)

(海を望む絶景駅なので、訪れる鉄道ファンも多い駅。妻の知人の当地の出身の人曰く、「みかん畑しかない。」とのこと。日当たりのいい斜面なので適地なのですね。)

(「甘橘山」。なるほど、❝みかん畑❞ですね。)

(「甘橘山」。なるほど、❝みかん畑❞ですね。) (急な斜面に建っていることが分かります。台風6号の影響もなく、快晴です。)

(急な斜面に建っていることが分かります。台風6号の影響もなく、快晴です。) (室町時代、鎌倉の建長寺派「明月院」の正門として建てられた「明月門」。関東大震災で半壊したのち、「根津美術館」の正門として利用されていたものを受贈するかたちで解体修理し、再建されました。)

(室町時代、鎌倉の建長寺派「明月院」の正門として建てられた「明月門」。関東大震災で半壊したのち、「根津美術館」の正門として利用されていたものを受贈するかたちで解体修理し、再建されました。) (「江之浦測候所」が「石」もテーマにしていることが分かります。最初から圧倒されます。)

(「江之浦測候所」が「石」もテーマにしていることが分かります。最初から圧倒されます。) (完全予約制なので見学者は多くもなく少なくもなく適度な感じ。海風が通るので暑さは幾分マシとはいえ、日傘or帽子が必携の晴天です。)

(完全予約制なので見学者は多くもなく少なくもなく適度な感じ。海風が通るので暑さは幾分マシとはいえ、日傘or帽子が必携の晴天です。) (樹齢千年を超える屋久杉。手前の脚は高野山の末寺「大観寺」にあった石製の水鉢。)

(樹齢千年を超える屋久杉。手前の脚は高野山の末寺「大観寺」にあった石製の水鉢。) (そう、2021年のNHKの大河ドラマ、渋沢栄一さんの「青天を衝け」です。)

(そう、2021年のNHKの大河ドラマ、渋沢栄一さんの「青天を衝け」です。) (この大河ドラマを見ていなかったので、初めて知りました。)

(この大河ドラマを見ていなかったので、初めて知りました。) (その名の通り、夏至の日の出の光がこの100mギャラリーに真っすぐ差し込むそうです。写メだと分かりづらいですが、100mの長さがあります。こちら側から見るとガラス張りですが、後程反対側に回ると、一面石造りです。)

(その名の通り、夏至の日の出の光がこの100mギャラリーに真っすぐ差し込むそうです。写メだと分かりづらいですが、100mの長さがあります。こちら側から見るとガラス張りですが、後程反対側に回ると、一面石造りです。) (壁面には杉本さんの代表作のひとつ「海景」シリーズが展示されています。)

(壁面には杉本さんの代表作のひとつ「海景」シリーズが展示されています。) (後程ここに降りて行きます。)

(後程ここに降りて行きます。) (茅ヶ崎、鎌倉、逗子、葉山、、、三浦半島が続きます。)

(茅ヶ崎、鎌倉、逗子、葉山、、、三浦半島が続きます。) (地中から突き出している赤茶けた物体です。その奥隣の白っぽく見える舞台は「光学硝子舞台」。こちらも後程行きます。)

(地中から突き出している赤茶けた物体です。その奥隣の白っぽく見える舞台は「光学硝子舞台」。こちらも後程行きます。) (この上で記念撮影するのはお約束。私たちも後程しっかりやっておきました。(笑))

(この上で記念撮影するのはお約束。私たちも後程しっかりやっておきました。(笑)) (窓の外、右に見える、苔とコラボしている石は「小松石」の石組。ここから南に2km程の所にある「小松石丁場」から切り出した石。)

(窓の外、右に見える、苔とコラボしている石は「小松石」の石組。ここから南に2km程の所にある「小松石丁場」から切り出した石。) (上には100mギャラリー。そしてこの❝入口❞が先程見た鉄のトンネル「冬至光遥拝隧道」の開口部です。)

(上には100mギャラリー。そしてこの❝入口❞が先程見た鉄のトンネル「冬至光遥拝隧道」の開口部です。) (井戸の枠となっている石は出所詳細不明ですが中世時代のもの。雨の日にはここに雨粒が落ちる様子が一滴一滴見えるそうです。)

(井戸の枠となっている石は出所詳細不明ですが中世時代のもの。雨の日にはここに雨粒が落ちる様子が一滴一滴見えるそうです。) (床に置かれているボール大のものは麻縄で括られた石「止め石」。「ここから先は立入禁止」という、日本庭園や神社仏閣でも見られる印です。)

(床に置かれているボール大のものは麻縄で括られた石「止め石」。「ここから先は立入禁止」という、日本庭園や神社仏閣でも見られる印です。) (100mギャラリーの❝反対側❞に出たところ。みかんの緑の実が生り始めている向こうに、100mギャラリーの石造りの壁が見えます。)

(100mギャラリーの❝反対側❞に出たところ。みかんの緑の実が生り始めている向こうに、100mギャラリーの石造りの壁が見えます。) (「石造鳥居」は、山形県小立(おだち)地区の石鳥居の形式に準じているそうです。鳥居下の踏込石は古墳石棺蓋石。何かすごいですね。)

(「石造鳥居」は、山形県小立(おだち)地区の石鳥居の形式に準じているそうです。鳥居下の踏込石は古墳石棺蓋石。何かすごいですね。) (

( (「光学硝子舞台」を下から見ると清水寺の舞台を思わせます。)

(「光学硝子舞台」を下から見ると清水寺の舞台を思わせます。) (眼下に広がるのは柑橘畑。小さく見えるお社は「甘橘山 春日社」。後程下って行ってみます。)

(眼下に広がるのは柑橘畑。小さく見えるお社は「甘橘山 春日社」。後程下って行ってみます。) (石の壁のように見えるのは「夏至光遥拝100メートルギャラリー」の石造り側の壁面。)

(石の壁のように見えるのは「夏至光遥拝100メートルギャラリー」の石造り側の壁面。) (実際に「光学硝子舞台」で観月祭などが開催される時には観客席として使われます。)

(実際に「光学硝子舞台」で観月祭などが開催される時には観客席として使われます。) (観客席に座ってこの舞台を見ると、水面(海面)に浮かんでいるかのように見えるそうです。暑すぎて石の上に座ろうという気が起きなかったので、未検証ですが。(笑))

(観客席に座ってこの舞台を見ると、水面(海面)に浮かんでいるかのように見えるそうです。暑すぎて石の上に座ろうという気が起きなかったので、未検証ですが。(笑)) (この石のトンネルを海風が吹き抜けて、一瞬癒されます。)

(この石のトンネルを海風が吹き抜けて、一瞬癒されます。) (風情があります。)

(風情があります。) (「殺生禁断 石柱」。文字通り、「この石柱を境に一切の折衝を禁ずる」という結界石。寺域に掲げられていたもの。)

(「殺生禁断 石柱」。文字通り、「この石柱を境に一切の折衝を禁ずる」という結界石。寺域に掲げられていたもの。) (「みかん道」って何だろうと思いましたが、帰り道は「みかん道」を登ってくることになりました。)

(「みかん道」って何だろうと思いましたが、帰り道は「みかん道」を登ってくることになりました。) (当時そのままの道具小屋のように見えますが、ちゃんと整備されているそうです。)

(当時そのままの道具小屋のように見えますが、ちゃんと整備されているそうです。) (龍神村の「落石注意」の看板はどういう意味か分かりませんが。(笑))

(龍神村の「落石注意」の看板はどういう意味か分かりませんが。(笑)) (楠の大樹の根元部分が露出していました。ここにも意味を見出し、古代遺跡の祭礼の場としての気配が満ちているとのことで、磐座(いわくら)として整え巨大な石棒が祀られていました。)

(楠の大樹の根元部分が露出していました。ここにも意味を見出し、古代遺跡の祭礼の場としての気配が満ちているとのことで、磐座(いわくら)として整え巨大な石棒が祀られていました。) (「数学上の双曲線関数を目に見えるように模型化した。この数式では双曲線が無限点で交わる。実際に無限点までは作れないので、先端部を5ミリまでとした。(以下略)」(見学パンフより)。何のこっちゃ。(笑))

(「数学上の双曲線関数を目に見えるように模型化した。この数式では双曲線が無限点で交わる。実際に無限点までは作れないので、先端部を5ミリまでとした。(以下略)」(見学パンフより)。何のこっちゃ。(笑)) (大手町プレイス前に立つ、「数理模型/SUN DIAL」。高さ12m、日時計の役割も果たす。)

(大手町プレイス前に立つ、「数理模型/SUN DIAL」。高さ12m、日時計の役割も果たす。) (ネットより拝借。上からって、どうんなん?(笑))

(ネットより拝借。上からって、どうんなん?(笑)) (銘には「享保12年(1727) 武蔵国 豊嶋郡 渋谷村」とあります。写真には2体しか写っていませんが、狐は計4体だそうで、稲荷社とともに譲り受けたそうです。鳥居もセットかと思ったら、鳥居と灯籠は旧九段会館の屋上にあったもの。)

(銘には「享保12年(1727) 武蔵国 豊嶋郡 渋谷村」とあります。写真には2体しか写っていませんが、狐は計4体だそうで、稲荷社とともに譲り受けたそうです。鳥居もセットかと思ったら、鳥居と灯籠は旧九段会館の屋上にあったもの。) (

( (見学パンフにも説明がないので、何のことかさっぱり分かりません。(笑))

(見学パンフにも説明がないので、何のことかさっぱり分かりません。(笑)) (昭和20年(1945)8月6日、広島原爆投下時、爆心地近くにあった石造宝塔の塔身部分。この上に屋根が載っていましたが、屋根は熱線などにより瞬時に破砕されたと思われます。)

(昭和20年(1945)8月6日、広島原爆投下時、爆心地近くにあった石造宝塔の塔身部分。この上に屋根が載っていましたが、屋根は熱線などにより瞬時に破砕されたと思われます。) (現存する最古の春日造りの姿を残す、奈良の「円城寺」の「春日堂」を実測して、この社を作ったそうです。何と、2022年春、ここ「甘橘山」に奈良の春日大社から御霊を勧請したそうです。合掌。)

(現存する最古の春日造りの姿を残す、奈良の「円城寺」の「春日堂」を実測して、この社を作ったそうです。何と、2022年春、ここ「甘橘山」に奈良の春日大社から御霊を勧請したそうです。合掌。) (日陰で休憩です。魔法瓶に入れてきたポカリを飲んで熱中症予防。)

(日陰で休憩です。魔法瓶に入れてきたポカリを飲んで熱中症予防。) (「みかん道」はぐるりと周回していて、囲まれた広い斜面にはみかんの木が点在しています。)

(「みかん道」はぐるりと周回していて、囲まれた広い斜面にはみかんの木が点在しています。) (「旧奈良屋門」。箱根の宮ノ下の名旅館「奈良屋」の別邸に至る門。平成13年(2001)の廃業に伴い、箱根町から当財団に寄贈されたそうです。大正から昭和初期の建築。門の下の巨大な踏込石は、旧笹川良一邸(大阪府箕面市)から移築。)

(「旧奈良屋門」。箱根の宮ノ下の名旅館「奈良屋」の別邸に至る門。平成13年(2001)の廃業に伴い、箱根町から当財団に寄贈されたそうです。大正から昭和初期の建築。門の下の巨大な踏込石は、旧笹川良一邸(大阪府箕面市)から移築。) (屋久杉のテーブルと大観寺の水鉢。この見学パンフ、見学中はあまりの暑さに見ようと思いませんでした。(笑) サイトやネットで事前にざっくり見所を予習しておいたのが役立ちました。今記事を書きながらじっくり読み返して、「江之浦測候所」のすごさを堪能しています。)

(屋久杉のテーブルと大観寺の水鉢。この見学パンフ、見学中はあまりの暑さに見ようと思いませんでした。(笑) サイトやネットで事前にざっくり見所を予習しておいたのが役立ちました。今記事を書きながらじっくり読み返して、「江之浦測候所」のすごさを堪能しています。) (最後に再度「明月門」を見て。海風を受けて、泳ぐマンタのヒレのように悠々とそよぐ門幕に、真夏の風情を感じました。)

(最後に再度「明月門」を見て。海風を受けて、泳ぐマンタのヒレのように悠々とそよぐ門幕に、真夏の風情を感じました。) (海沿いの道から当店の駐車場までは坂道を上ります。駐車場より写メした景色。)

(海沿いの道から当店の駐車場までは坂道を上ります。駐車場より写メした景色。) (近場優先ということでここにしました。アタリかハズレか、チャレンジです。(笑))

(近場優先ということでここにしました。アタリかハズレか、チャレンジです。(笑)) (柳沢さん以外のタレントさんの色紙もありました。「そば季寄(きよせ)」という言葉を初めて知ったのですが、「季寄」とは「歳時記」というほどの意味のようです。)

(柳沢さん以外のタレントさんの色紙もありました。「そば季寄(きよせ)」という言葉を初めて知ったのですが、「季寄」とは「歳時記」というほどの意味のようです。)

(妻は天ざる系を選びました。)

(妻は天ざる系を選びました。) (うまいそばでした。13時を回っているのにお客さんもどんどん入ってきますので、本当の人気店だったようです。(笑))

(うまいそばでした。13時を回っているのにお客さんもどんどん入ってきますので、本当の人気店だったようです。(笑)) (「バナナマンのせっかくグルメ」で紹介されたとのことですが、急峻な斜面の根府川のどこでロケをやったのでしょうね。)

(「バナナマンのせっかくグルメ」で紹介されたとのことですが、急峻な斜面の根府川のどこでロケをやったのでしょうね。) (意味はよく分かりませんが(笑)、「料理人の夢あげる 季作久」という木箱で登場。アイスコーヒーは水出しコーヒーでなかなか美味しかった。)

(意味はよく分かりませんが(笑)、「料理人の夢あげる 季作久」という木箱で登場。アイスコーヒーは水出しコーヒーでなかなか美味しかった。) (皿も特注か。やはり意味は分かりませんが、何か書かれています。)

(皿も特注か。やはり意味は分かりませんが、何か書かれています。)

(夏キャベツがちょうど収穫期を迎えているようです。丸々とした立派なキャベツが整然と並んでいます。)

(夏キャベツがちょうど収穫期を迎えているようです。丸々とした立派なキャベツが整然と並んでいます。) (「高原のホテル ラパン」から10分くらいです。)

(「高原のホテル ラパン」から10分くらいです。) (ほんの一部を切り取った写メです。なだらかな斜面一面、果てが分からないくらいのキャベツ畑。壮観です。)

(ほんの一部を切り取った写メです。なだらかな斜面一面、果てが分からないくらいのキャベツ畑。壮観です。) (エリアマップが芸術作品のようになっています。)

(エリアマップが芸術作品のようになっています。) (若いカップル向きか。(笑))

(若いカップル向きか。(笑)) (階段を上りきった所。)

(階段を上りきった所。) (浅間山と麓の絶景を楽しめます。奥のちょっとした展望台が「キャベチュー」イベントの舞台ではないでしょうか。)

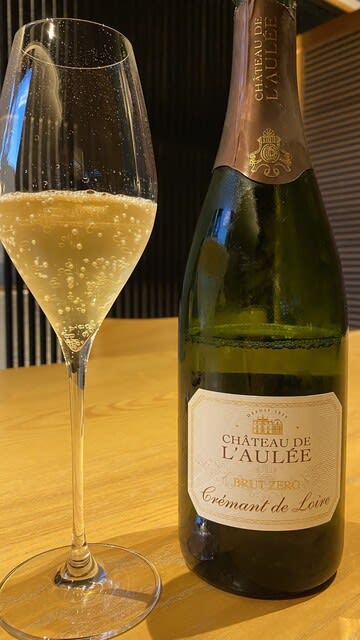

(浅間山と麓の絶景を楽しめます。奥のちょっとした展望台が「キャベチュー」イベントの舞台ではないでしょうか。) (みなさん、セルフチェック(あるいはパートナーの採点)をお願いします。(笑))

(みなさん、セルフチェック(あるいはパートナーの採点)をお願いします。(笑)) (この足型に立ってハグします。この日は誰もハグしていませんでしたが。(笑))

(この足型に立ってハグします。この日は誰もハグしていませんでしたが。(笑)) (叫びませんでしたが、鐘は鳴らしておきました。(笑))

(叫びませんでしたが、鐘は鳴らしておきました。(笑)) (ベンチに若いカップルが座っていました。絵になりますね。)

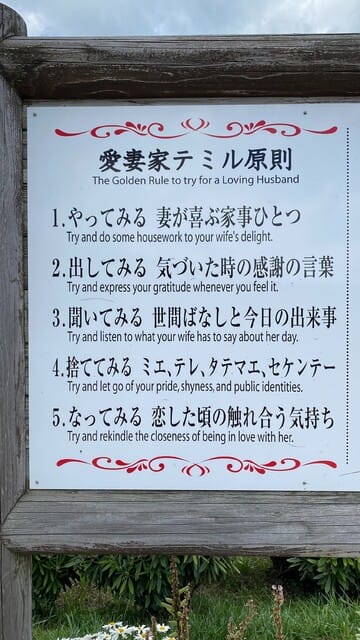

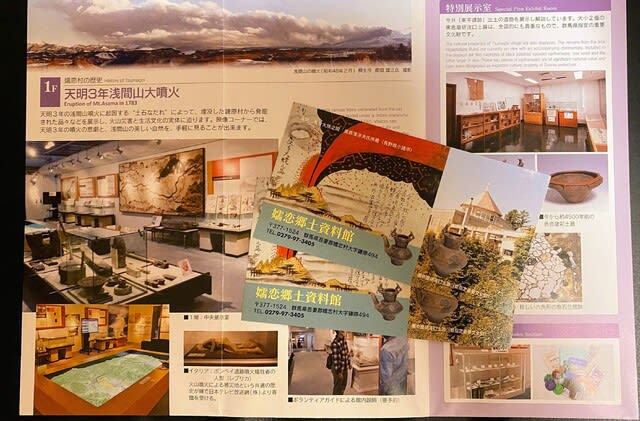

(ベンチに若いカップルが座っていました。絵になりますね。) (「嬬恋郷土資料館」。)

(「嬬恋郷土資料館」。) (1箱10kgってかなりの重量。それだけずっしり重いいいキャベツが獲れるということでしょうね。)

(1箱10kgってかなりの重量。それだけずっしり重いいいキャベツが獲れるということでしょうね。) (リーフレットを開いたところ。「天明3年浅間山大噴火」や「キャベツの歴史」、大きく開くと更に大噴火の詳細な情報が記されています。)

(リーフレットを開いたところ。「天明3年浅間山大噴火」や「キャベツの歴史」、大きく開くと更に大噴火の詳細な情報が記されています。)

(標高が下がってきたのか、普通に暑さを感じるようになりました。)

(標高が下がってきたのか、普通に暑さを感じるようになりました。) (観音堂への途中にキキョウが美しく咲いていました。久々にキキョウの花を見たような気がします。)

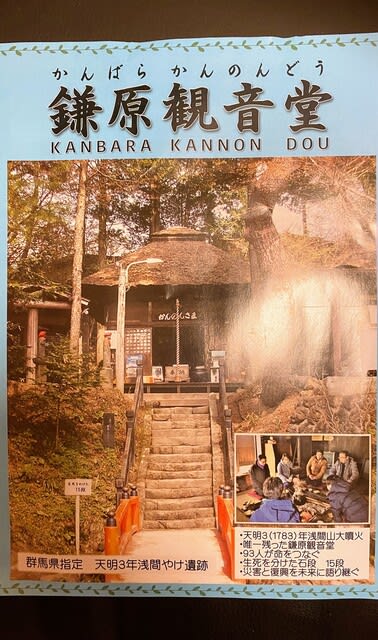

(観音堂への途中にキキョウが美しく咲いていました。久々にキキョウの花を見たような気がします。) (資料館でもらったパンフです。「群馬県指定 天明3年浅間やけ遺跡」とあります。)

(資料館でもらったパンフです。「群馬県指定 天明3年浅間やけ遺跡」とあります。) (先程資料館で勉強した情報がコンパクトにまとめられています。)

(先程資料館で勉強した情報がコンパクトにまとめられています。) (この太鼓橋は後に架けられたもの。)

(この太鼓橋は後に架けられたもの。) (「埋没石段」とあります。)

(「埋没石段」とあります。) (まだまだこの下に続きます。土石流れの堆積は約7mに達したとか。)

(まだまだこの下に続きます。土石流れの堆積は約7mに達したとか。) (御朱印を頂戴しました。)

(御朱印を頂戴しました。) (帰宅後、

(帰宅後、 (建築問題で二転三転したあの八ッ場ダムの「やんば」です。)

(建築問題で二転三転したあの八ッ場ダムの「やんば」です。) (私が注文した山菜そば。なかなか美味しかったです。)

(私が注文した山菜そば。なかなか美味しかったです。) (妻が顔を出しています。(笑))

(妻が顔を出しています。(笑)) (「不動大橋」と言うそうです。)

(「不動大橋」と言うそうです。) (「幻のキャベツ419」。今は「麗峰」という名があるそうですが、試作段階の品種番号でいまだに呼ばれているそうです。「なぜ幻か?」についてはNHKでも取材されたそうで、その柔らかさゆえに傷みやすく市場に出回らないから。柔らくて甘くてみずみずしくて絶品だそうです。)

(「幻のキャベツ419」。今は「麗峰」という名があるそうですが、試作段階の品種番号でいまだに呼ばれているそうです。「なぜ幻か?」についてはNHKでも取材されたそうで、その柔らかさゆえに傷みやすく市場に出回らないから。柔らくて甘くてみずみずしくて絶品だそうです。) (お茶目なネーミングです。帰宅後、妻にロールキャベツを作ってもらいましたが、美味しかったです。)

(お茶目なネーミングです。帰宅後、妻にロールキャベツを作ってもらいましたが、美味しかったです。) (さっそくビールのおともにいただきましたが、味が濃くてしっかりした歯応えで美味しかったです。)

(さっそくビールのおともにいただきましたが、味が濃くてしっかりした歯応えで美味しかったです。) (灼熱の暑さ。ラジオではこの夏一番の猛暑だと言っていました。)

(灼熱の暑さ。ラジオではこの夏一番の猛暑だと言っていました。) (480円。行楽地価格か、高い。(笑))

(480円。行楽地価格か、高い。(笑)) (新緑のトンネル、いい感じに苔むした敷地の真ん中にレンガ敷きの道が通っています。昭和の時代のような懐かしい洋風の建物が見えます。)

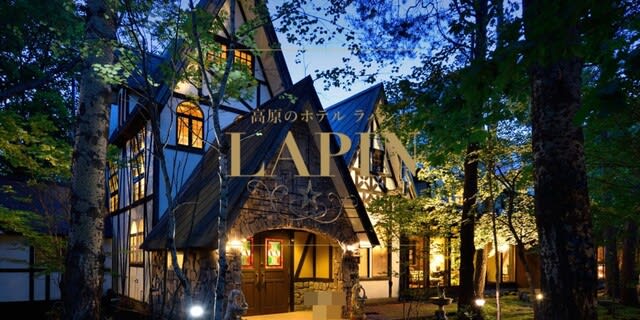

(新緑のトンネル、いい感じに苔むした敷地の真ん中にレンガ敷きの道が通っています。昭和の時代のような懐かしい洋風の建物が見えます。) (アンティークなオブジェ。昔はよく見かけたものですが。)

(アンティークなオブジェ。昔はよく見かけたものですが。) (石造りを思わせる重厚なエントランス。屋根が鋭角なのはかなり雪が降るからか。)

(石造りを思わせる重厚なエントランス。屋根が鋭角なのはかなり雪が降るからか。)

(一辺50cmというところでしょうか。存在感が素晴らしいです。)

(一辺50cmというところでしょうか。存在感が素晴らしいです。) (高原のホテルというくらいですので、例年ならエアコン要らずの夏だそうですが、ここ数日は日中はエアコンが必要だとか。こんなに❝暑い❞のは宿の方も経験がないとか。)

(高原のホテルというくらいですので、例年ならエアコン要らずの夏だそうですが、ここ数日は日中はエアコンが必要だとか。こんなに❝暑い❞のは宿の方も経験がないとか。) (やはり冬期は結構な積雪だそうですが、ここ数年雪の量が減少しているとも宿の方が言ってました。)

(やはり冬期は結構な積雪だそうですが、ここ数年雪の量が減少しているとも宿の方が言ってました。) (見ようによっては昭和のテイスト。(笑))

(見ようによっては昭和のテイスト。(笑)) (洋館でわらび餅と緑茶。不思議と落ち着きます。)

(洋館でわらび餅と緑茶。不思議と落ち着きます。) (廊下に大きな❝出窓❞、その前にちょっとアンティーク調の長椅子。連泊すればここで外の緑を見ながらボーッとできます。(笑) ちなみに、鳥のさえずりがずっと聞こえています。)

(廊下に大きな❝出窓❞、その前にちょっとアンティーク調の長椅子。連泊すればここで外の緑を見ながらボーッとできます。(笑) ちなみに、鳥のさえずりがずっと聞こえています。) (「月光」の扉の前で振り返ったところ。)

(「月光」の扉の前で振り返ったところ。) (扉は普通です。(笑))

(扉は普通です。(笑)) (手掘りの木にシルバーのプレート、漆のような光沢を放つ彫り字。ちなみに、「森の月」は「別館」のこと。「本館」は「森の風」。)

(手掘りの木にシルバーのプレート、漆のような光沢を放つ彫り字。ちなみに、「森の月」は「別館」のこと。「本館」は「森の風」。) (ここで夕食・朝食をいただきます。完全おこもりが可能です。翌日朝食後に妻がここで軽く仕事をしていました。ワーケーション!(笑))

(ここで夕食・朝食をいただきます。完全おこもりが可能です。翌日朝食後に妻がここで軽く仕事をしていました。ワーケーション!(笑)) (部屋に入る前にダイニングルームを振り返ります。)

(部屋に入る前にダイニングルームを振り返ります。) (「月光」の特徴なのか、「ラパン」全室の特徴なのか分かりませんが、とにかく窓が多い! これまで泊まった宿の中でも断トツの多さ。鳥のさえずりと相俟って、森の中にいる感覚になります。)

(「月光」の特徴なのか、「ラパン」全室の特徴なのか分かりませんが、とにかく窓が多い! これまで泊まった宿の中でも断トツの多さ。鳥のさえずりと相俟って、森の中にいる感覚になります。) (公式サイトの間取り図では分からなかったのが、この大開口の窓。これは最高です。)

(公式サイトの間取り図では分からなかったのが、この大開口の窓。これは最高です。) (写真右下に少し写っているリラックスチェアはカリモク製。オットマン付きです。)

(写真右下に少し写っているリラックスチェアはカリモク製。オットマン付きです。) (ダブルボウルではありませんが、鏡は2セット。実はこれが機能的で便利。持参した洗面道具などを広げるスペースとなります。ありそうでなかった作りです。)

(ダブルボウルではありませんが、鏡は2セット。実はこれが機能的で便利。持参した洗面道具などを広げるスペースとなります。ありそうでなかった作りです。) (妻がずっとマッサージチェアを使っていました。横にある窓を開けて、扇風機を首振りで回してマッサージされる、最高だったようです。(笑))

(妻がずっとマッサージチェアを使っていました。横にある窓を開けて、扇風機を首振りで回してマッサージされる、最高だったようです。(笑)) (洋(扉のガラス)と和(目隠しの障子)が自然と調和しています、不思議。)

(洋(扉のガラス)と和(目隠しの障子)が自然と調和しています、不思議。) (温泉で火照ったらテラスで休憩もできます。テラスにはこの浴室からと、ダイニングルームからも出ることができます。)

(温泉で火照ったらテラスで休憩もできます。テラスにはこの浴室からと、ダイニングルームからも出ることができます。) (写メの印象以上に大型です。)

(写メの印象以上に大型です。) (

( (テーブルと椅子が2つ。)

(テーブルと椅子が2つ。) (下に見える屋根は、貸切風呂の棟。)

(下に見える屋根は、貸切風呂の棟。) (滞在中、浴室からテラスに出ることは何度もありましたが、ダイニングルームから出ることはなかったです。)

(滞在中、浴室からテラスに出ることは何度もありましたが、ダイニングルームから出ることはなかったです。) (「伊豆石造り 月見草の湯」と「信楽焼き 陶器風呂」。私たちは部屋の半露天風呂が信楽焼なので、伊豆石造りの方へ。)

(「伊豆石造り 月見草の湯」と「信楽焼き 陶器風呂」。私たちは部屋の半露天風呂が信楽焼なので、伊豆石造りの方へ。) (なんか昭和のテイストを感じる。(笑))

(なんか昭和のテイストを感じる。(笑)) (「伊豆の青石」とも言います。)

(「伊豆の青石」とも言います。) (伊豆石だらけ。これは贅沢です。)

(伊豆石だらけ。これは贅沢です。) (湯面に樹々が映り込んでいます。浸からずにこのまま見ていたい景色です。(笑))

(湯面に樹々が映り込んでいます。浸からずにこのまま見ていたい景色です。(笑)) (ネットで調べたところ、「MYTREX」(マイトレックス)の「HIHO(ヒホウ)FINE BUBBLE」というヘッドのようです。なかなかの使い心地でした。)

(ネットで調べたところ、「MYTREX」(マイトレックス)の「HIHO(ヒホウ)FINE BUBBLE」というヘッドのようです。なかなかの使い心地でした。) (ピアノの演奏もあるのでしょうか。)

(ピアノの演奏もあるのでしょうか。) (チェックインの時にワインリストを見せていただきましたが、お手頃なものから高級なものまであるようです。)

(チェックインの時にワインリストを見せていただきましたが、お手頃なものから高級なものまであるようです。) (和むというか落ち着くというか、連泊したくなるホテルです。)

(和むというか落ち着くというか、連泊したくなるホテルです。) (実は私はマッサージチェアが苦手です。(笑))

(実は私はマッサージチェアが苦手です。(笑))

(夏も涼しいということは、「ラパン」は避暑で連泊する宿のなのかもしれません。)

(夏も涼しいということは、「ラパン」は避暑で連泊する宿のなのかもしれません。) (ステンドグラスが湯面に映り込むノスタルジックな雰囲気。特徴のある形の浴槽。浸からなかったので浸かり心地は分かりません。)

(ステンドグラスが湯面に映り込むノスタルジックな雰囲気。特徴のある形の浴槽。浸からなかったので浸かり心地は分かりません。) (こちらは石造り(あるいは石を貼っているのか)。竹馬の名は窓(室内に作られた窓)の外に竹格子が飾られているから。)

(こちらは石造り(あるいは石を貼っているのか)。竹馬の名は窓(室内に作られた窓)の外に竹格子が飾られているから。) (ワクワクします。)

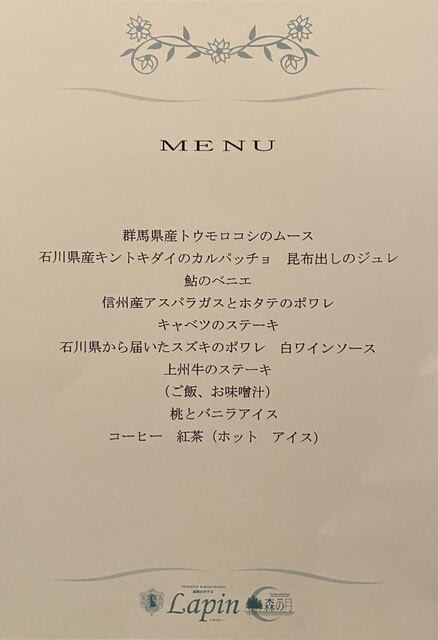

(ワクワクします。) (嬬恋村の名産と言えば「キャベツ」。夏秋キャベツの生産量は50年?連続日本一だとか。私としては中ほどの「キャベツのステーキ」に興味津々です。)

(嬬恋村の名産と言えば「キャベツ」。夏秋キャベツの生産量は50年?連続日本一だとか。私としては中ほどの「キャベツのステーキ」に興味津々です。) (シャンパンにもワインにも詳しくないですが、このシャンパン、美味しい!)

(シャンパンにもワインにも詳しくないですが、このシャンパン、美味しい!) (うまい、うますぎる。もっと食べた~い。(笑))

(うまい、うますぎる。もっと食べた~い。(笑)) (キントキダイが美味しいのはもちろんですが、野菜がこれまた美味しい。)

(キントキダイが美味しいのはもちろんですが、野菜がこれまた美味しい。) (ネットより拝借。断面の模様が微妙に違うので、彩りが楽しくなります。)

(ネットより拝借。断面の模様が微妙に違うので、彩りが楽しくなります。) (左から、プチフール、バケット、ラムレーズンとオレンジピールのパン、最後にプチフールをリピート。(笑) 妻が食べていた米粉パンも美味しそうでした。)

(左から、プチフール、バケット、ラムレーズンとオレンジピールのパン、最後にプチフールをリピート。(笑) 妻が食べていた米粉パンも美味しそうでした。) (鮎に衣をまとわせて揚げたもの。ソースには鮎のワタを使っているようです。絶品です。)

(鮎に衣をまとわせて揚げたもの。ソースには鮎のワタを使っているようです。絶品です。) (すっきりドライ。料理にドンピシャです。)

(すっきりドライ。料理にドンピシャです。) (あまり出会うことのない色の皿ですが、すごく料理を引き立てます。)

(あまり出会うことのない色の皿ですが、すごく料理を引き立てます。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (土鍋でオーブンで焼かれています。土鍋の蓋を取るとまだチーズベースのソースがグツグツです。)

(土鍋でオーブンで焼かれています。土鍋の蓋を取るとまだチーズベースのソースがグツグツです。) (これはうまい! キャベツとチーズでオーブン調理というシンプルなようで家庭では再現できないオーラを感じます。)

(これはうまい! キャベツとチーズでオーブン調理というシンプルなようで家庭では再現できないオーラを感じます。)

(スズキの下にはリゾット風になった雑穀米が敷かれています。スズキの皮目のパリッと感、身のしっとり感のバランスが絶妙です。もう一切れほしい~。(笑))

(スズキの下にはリゾット風になった雑穀米が敷かれています。スズキの皮目のパリッと感、身のしっとり感のバランスが絶妙です。もう一切れほしい~。(笑)) (重くなく赤でもスッキリタイプではないでしょうか。私は好きです。)

(重くなく赤でもスッキリタイプではないでしょうか。私は好きです。) (低温熟成された上州牛。焼き加減はミディアムレアがおススメとのことで、もちろん、ミディアムレアで。べんがら色のこのお皿もいいですねぇ。)

(低温熟成された上州牛。焼き加減はミディアムレアがおススメとのことで、もちろん、ミディアムレアで。べんがら色のこのお皿もいいですねぇ。) (オシャレな加湿器のような器。(笑) 桃のソースの中には桃の果肉もしっかりと入っています。)

(オシャレな加湿器のような器。(笑) 桃のソースの中には桃の果肉もしっかりと入っています。)

(温泉に浸かって、体も頭もシャキッとさせます。)

(温泉に浸かって、体も頭もシャキッとさせます。) (写メでは音は分かりませんが、何となくイメージしてください。)

(写メでは音は分かりませんが、何となくイメージしてください。) (朝の陽の光が心地いい。最高の朝の過ごし方です。)

(朝の陽の光が心地いい。最高の朝の過ごし方です。) (この窓、最高です。)

(この窓、最高です。) (手前の土鍋はご飯です。)

(手前の土鍋はご飯です。) (野菜中心の朝食ですが、満足感いっぱい。)

(野菜中心の朝食ですが、満足感いっぱい。) (黄身をお箸でつまみ上げられるそうです。)

(黄身をお箸でつまみ上げられるそうです。) (さっとかけられているハチミツはアカシアの蜜。)

(さっとかけられているハチミツはアカシアの蜜。) (左下には大きなパンケーキが。(笑) 洋食もボリューム満点です。)

(左下には大きなパンケーキが。(笑) 洋食もボリューム満点です。) (右手前のれんげ風の匙にはアカシアのハチミツがたっぷり。)

(右手前のれんげ風の匙にはアカシアのハチミツがたっぷり。) (このルームキー、気に入っています。)

(このルームキー、気に入っています。) (緑のトンネルの入り口の水のオブジェ。到着時には気付きませんでした。)

(緑のトンネルの入り口の水のオブジェ。到着時には気付きませんでした。) (ネットより拝借。)

(ネットより拝借。) (Googleマップより。マーカーが「高原のホテル ラパン」の場所。遠い~。)

(Googleマップより。マーカーが「高原のホテル ラパン」の場所。遠い~。) (暑さはマシですが、PAはほぼ満車。みなさんどちらへお出かけでしょうか。(笑))

(暑さはマシですが、PAはほぼ満車。みなさんどちらへお出かけでしょうか。(笑)) (「鬼押しハイウェイ」と「白糸ハイランドウェイ」の合流点近くにあります。)

(「鬼押しハイウェイ」と「白糸ハイランドウェイ」の合流点近くにあります。) (想像以上にスッキリオシャレでいい感じ。メニューは、そば・うどん、カレー系。スイーツもありますが「混雑時は提供不可」とのこと。)

(想像以上にスッキリオシャレでいい感じ。メニューは、そば・うどん、カレー系。スイーツもありますが「混雑時は提供不可」とのこと。) (久々にこのカレーの食器を見た気がします。(笑))

(久々にこのカレーの食器を見た気がします。(笑)) (「峰の茶屋」から車で5分ほど。でも、白糸ハイランドウェイの中にあるので、500円の通行料が必要です。実質的な入場料金ですね。)

(「峰の茶屋」から車で5分ほど。でも、白糸ハイランドウェイの中にあるので、500円の通行料が必要です。実質的な入場料金ですね。) (風情があります。そして、更に涼しい。羽織るものが欲しいくらい。)

(風情があります。そして、更に涼しい。羽織るものが欲しいくらい。) (これは白糸の滝ではありません。(笑))

(これは白糸の滝ではありません。(笑)) (そこそこ観光客がいます。)

(そこそこ観光客がいます。) (人工的なものかと思うような❝均整の取れた❞滝。)

(人工的なものかと思うような❝均整の取れた❞滝。) (交通整理員を配置する混雑ぶり。主に九州各地のナンバーが多かったですね。)

(交通整理員を配置する混雑ぶり。主に九州各地のナンバーが多かったですね。) (既に夏の日差し。暑い。)

(既に夏の日差し。暑い。) (ネットより拝借。あまりの人気に転売ヤーもいるようで、メルカリやAmazonなどネットで10倍くらいの価格で出品されています。もちろんやってはいけない行為です。)

(ネットより拝借。あまりの人気に転売ヤーもいるようで、メルカリやAmazonなどネットで10倍くらいの価格で出品されています。もちろんやってはいけない行為です。) (抽選が始まりました。)

(抽選が始まりました。) (ここは「別府 高原駅」。標高503m。鶴見岳山頂の標高は1375mだから、標高差873mをロープーウェイの力を借りて楽に登ることになります。)

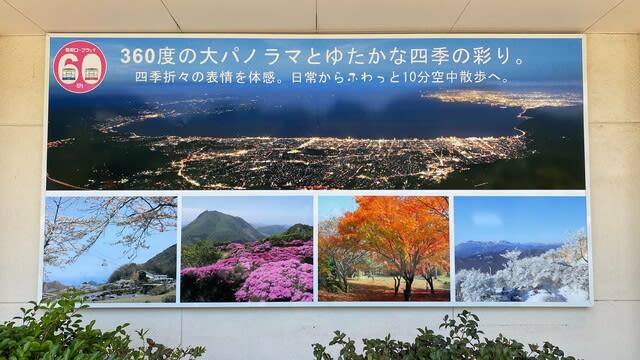

(ここは「別府 高原駅」。標高503m。鶴見岳山頂の標高は1375mだから、標高差873mをロープーウェイの力を借りて楽に登ることになります。) (「ふわっと10分空中散歩」の看板通りの乗り心地でした。)

(「ふわっと10分空中散歩」の看板通りの乗り心地でした。) (春夏秋冬、絶景を楽しめます。桜→ミヤマキリシマ→紅葉→霧氷。そして、夜なら別府の夜景です。)

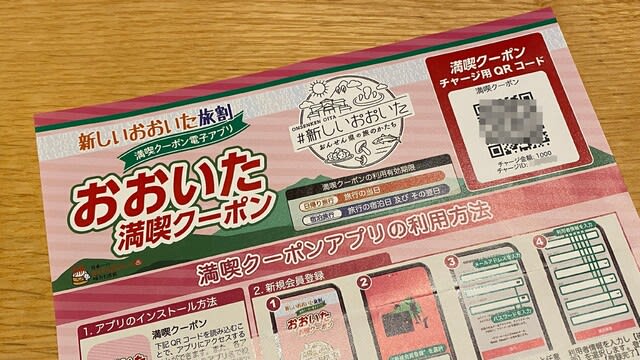

(春夏秋冬、絶景を楽しめます。桜→ミヤマキリシマ→紅葉→霧氷。そして、夜なら別府の夜景です。) (事前にこのQRコードを読んでスマホにチャージ。ロープーウェイのチケット売場に置かれているQRコードにかざして支払い終了。)

(事前にこのQRコードを読んでスマホにチャージ。ロープーウェイのチケット売場に置かれているQRコードにかざして支払い終了。) (確か20分間隔で運行していたような。先程の高原駅の標高を示す碑の所から下りてくるゴンドラを間近に撮れます。)

(確か20分間隔で運行していたような。先程の高原駅の標高を示す碑の所から下りてくるゴンドラを間近に撮れます。) (ガラガラでもなく混雑しているわけでもなく、ちょうどいい人出。九州は本当に計画通り待つこともなく観光できて最高です。もちろん、空中散歩中は駐車場だけでなく別府湾の絶景も望むことができます。)

(ガラガラでもなく混雑しているわけでもなく、ちょうどいい人出。九州は本当に計画通り待つこともなく観光できて最高です。もちろん、空中散歩中は駐車場だけでなく別府湾の絶景も望むことができます。) (見映えよりも耐久性重視です。(笑))

(見映えよりも耐久性重視です。(笑)) (見所は、鶴見岳山頂、「鶴見山七福神めぐり」、ミヤマキリシマ群生地といったところ。七福神めぐりはしんどそうなのでパスかな。)

(見所は、鶴見岳山頂、「鶴見山七福神めぐり」、ミヤマキリシマ群生地といったところ。七福神めぐりはしんどそうなのでパスかな。) (既にミヤマキリシマが咲いています。)

(既にミヤマキリシマが咲いています。) (パノラマの絶景で入りきらず、高崎山が右にフレームアウトしてしまいました。)

(パノラマの絶景で入りきらず、高崎山が右にフレームアウトしてしまいました。) (日陰は涼しいのですが、山上と言えども日差しが強くて暑い!)

(日陰は涼しいのですが、山上と言えども日差しが強くて暑い!) (七福神はどの神様もルートから枝分かれした細い道の先にいらっしゃいます。枝道には入らず通り過ぎる時に心の中でちょっと合掌。(笑))

(七福神はどの神様もルートから枝分かれした細い道の先にいらっしゃいます。枝道には入らず通り過ぎる時に心の中でちょっと合掌。(笑)) (頂上までの階段、エンドが見えません。(笑))

(頂上までの階段、エンドが見えません。(笑)) (「登ってきて良かったぁ~。」と登山者の気持ちが分かる瞬間。)

(「登ってきて良かったぁ~。」と登山者の気持ちが分かる瞬間。) (よく見れば、ミヤマキリシマの花には微妙に色違いがあることを発見。)

(よく見れば、ミヤマキリシマの花には微妙に色違いがあることを発見。) (ミヤマキリシマの開花状況としては、この山上の群生地で7分咲きってところでしょうか。)

(ミヤマキリシマの開花状況としては、この山上の群生地で7分咲きってところでしょうか。) (ミヤマキリシマの花はツツジの一種としては小さな小さな花。可憐です。)

(ミヤマキリシマの花はツツジの一種としては小さな小さな花。可憐です。)

(鶴見岳山頂1375m。風が涼しくて気持ちいい。)

(鶴見岳山頂1375m。風が涼しくて気持ちいい。) (お参りさせていただきました。)

(お参りさせていただきました。) (「どこが道?」という感じ。鶴見岳は別府ロープーウェイがおススメです。(笑))

(「どこが道?」という感じ。鶴見岳は別府ロープーウェイがおススメです。(笑)) (青空、新緑、朱の鳥居、紺地に白抜きののぼり、絵になります。)

(青空、新緑、朱の鳥居、紺地に白抜きののぼり、絵になります。) (由来がどこかに書かれていたのかもしれませんが、カエル周辺には見当たりませんでした。)

(由来がどこかに書かれていたのかもしれませんが、カエル周辺には見当たりませんでした。) (観光客の記念撮影スポットになっていました。)

(観光客の記念撮影スポットになっていました。) (別府ロープーウェイで鶴見岳に登るか、高崎山のサル園に行くかの観光プラン選択でしたが、こっちで正解でした。(笑))

(別府ロープーウェイで鶴見岳に登るか、高崎山のサル園に行くかの観光プラン選択でしたが、こっちで正解でした。(笑)) (志高湖は標高約600mだとか。ネットによるとスワンボートもあるとか。)

(志高湖は標高約600mだとか。ネットによるとスワンボートもあるとか。) (「非売品」と書かれていました。)

(「非売品」と書かれていました。) (すみません、ずぼらなお参りで。(笑))

(すみません、ずぼらなお参りで。(笑)) (別府ロープーウェイで登る鶴見岳、来て良かったです。冬の霧氷の景色も見てみたいですが、極寒でしょうね。機会があれば、、、。)

(別府ロープーウェイで登る鶴見岳、来て良かったです。冬の霧氷の景色も見てみたいですが、極寒でしょうね。機会があれば、、、。) (14時前という時間帯だったのが良かったのかも。)

(14時前という時間帯だったのが良かったのかも。)

(案内された席が以前訪れた時に座った席と偶然にも同じでした。)

(案内された席が以前訪れた時に座った席と偶然にも同じでした。) (この開放感に感動した記憶があります。)

(この開放感に感動した記憶があります。) (テラス席の前に更にテラス席(ただし日陰なし(笑))が増築されていました。)

(テラス席の前に更にテラス席(ただし日陰なし(笑))が増築されていました。) (旺盛に茂る樹々の向こうに視界が抜けた由布院盆地の絶景でした。)

(旺盛に茂る樹々の向こうに視界が抜けた由布院盆地の絶景でした。) (1本で結構量がありますので、2本にしなくて正解。味は普通にサイダーです。(笑))

(1本で結構量がありますので、2本にしなくて正解。味は普通にサイダーです。(笑)) (厚切りベーコンは完璧な塩加減、野菜は一味違う美味しさ、さりげなく脇役に回っている椎茸が立派。ボリュームもあって満足感大のサラダです。)

(厚切りベーコンは完璧な塩加減、野菜は一味違う美味しさ、さりげなく脇役に回っている椎茸が立派。ボリュームもあって満足感大のサラダです。) (言うことなしのうまさ。ピッツァ大好きの私にはたまらない一品です。)

(言うことなしのうまさ。ピッツァ大好きの私にはたまらない一品です。) (ホタテがゴロゴロ。カラスミの塩加減と旨味が全体を一段上の美味しさでまとめています。)

(ホタテがゴロゴロ。カラスミの塩加減と旨味が全体を一段上の美味しさでまとめています。) (スペアリブの石窯焼。当時は5切れでしたが、今は4切れになっているようです。ステルス値上げはここでも、、、。)

(スペアリブの石窯焼。当時は5切れでしたが、今は4切れになっているようです。ステルス値上げはここでも、、、。) (このクラシックカーも以前はなかった。屋根まで付けて、随分と凝りましたね。(笑))

(このクラシックカーも以前はなかった。屋根まで付けて、随分と凝りましたね。(笑)) (今回の旅での由布岳も見納めです。)

(今回の旅での由布岳も見納めです。)

(「果実と水車の里」、果物が豊富に実る朝倉、

(「果実と水車の里」、果物が豊富に実る朝倉、 (荷物も多いので、博多駅筑紫口側の都ホテルの「魚蔵」へ。予約で満席になっていました。)

(荷物も多いので、博多駅筑紫口側の都ホテルの「魚蔵」へ。予約で満席になっていました。) (ちょうど寿司を食べたかったので良かった。)

(ちょうど寿司を食べたかったので良かった。) (私たち夫婦が何度も行っている

(私たち夫婦が何度も行っている (厚切りの鯖と「魚蔵」自家製のごまだれ。ごまさばは結構食べてきましたが、なかなかのレベルだと思います。私の好みですが。)

(厚切りの鯖と「魚蔵」自家製のごまだれ。ごまさばは結構食べてきましたが、なかなかのレベルだと思います。私の好みですが。) (平飼いの自社養鶏場の卵だそうです。確かにうまい。)

(平飼いの自社養鶏場の卵だそうです。確かにうまい。) (天ぷら、美味しかったです。「全刺」(ぜんさし:全部刺身にしてもらうこと)もいいですが、アツアツなら天ぷらが一番かな。)

(天ぷら、美味しかったです。「全刺」(ぜんさし:全部刺身にしてもらうこと)もいいですが、アツアツなら天ぷらが一番かな。)