嬬恋村の公式サイトを見ると、「愛妻家の聖地 嬬恋村」だったり「妻との時間をつくる旅」というキャッチコピーで推しています。ということで、キャベツ畑の脇の道路標識はこんな感じ。(笑)

昨晩「ラパン」で「キャベツのステーキ」をいただきましたが、一面に広がるキャベツ畑。

(夏キャベツがちょうど収穫期を迎えているようです。丸々とした立派なキャベツが整然と並んでいます。)

(夏キャベツがちょうど収穫期を迎えているようです。丸々とした立派なキャベツが整然と並んでいます。)

復路の観光テーマは、「『愛妻の丘』を訪ねる」と「浅間山大噴火の歴史を学ぶ」にしました。まずは「愛妻の丘」。

(「高原のホテル ラパン」から10分くらいです。)

(「高原のホテル ラパン」から10分くらいです。)

嬬恋村は、浅間山麓の標高700m~1400mに広がる日本一の夏秋キャベツの産地。広大なキャベツ畑を走る広域農道が「キャベツロード」とも呼ばれる「つまごいパノラマライン北ルート」。「愛妻の丘」はその途中にあります。「『愛妻の丘』とはどんな所なのか?」という関心はもちろんですが、高原キャベツの広大な畑を見てみたいというのもあります。ちなみに、「愛妻の丘」では毎年9月に「キャベツ畑の中心で妻に愛を叫ぶ」(=「キャベチュー」)イベントが開催されるそうです。

キャベツロード沿いの駐車場に車を停めると、目の前は広大なキャベツ畑。

(ほんの一部を切り取った写メです。なだらかな斜面一面、果てが分からないくらいのキャベツ畑。壮観です。)

(ほんの一部を切り取った写メです。なだらかな斜面一面、果てが分からないくらいのキャベツ畑。壮観です。)

それでは「愛妻の丘」の❝丘❞に登ってみます。(といっても、バークチップで舗装された歩きやすい階段を少しだけ上るだけ。)

(エリアマップが芸術作品のようになっています。)

(エリアマップが芸術作品のようになっています。)

各種パンフが納めらているボックスもメルヘンチック。

(若いカップル向きか。(笑))

(若いカップル向きか。(笑))

高原を風が吹き抜けて涼しいので快適です。楽々「愛妻の丘」に到着です。

(階段を上りきった所。)

(階段を上りきった所。)

❝丘❞の全景はこんな感じです。

(浅間山と麓の絶景を楽しめます。奥のちょっとした展望台が「キャベチュー」イベントの舞台ではないでしょうか。)

(浅間山と麓の絶景を楽しめます。奥のちょっとした展望台が「キャベチュー」イベントの舞台ではないでしょうか。)

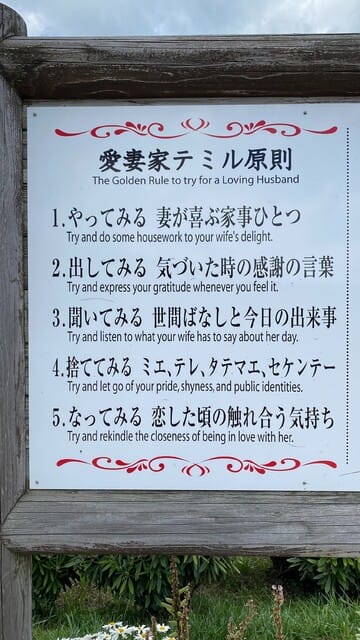

「愛妻家テミル原則」なるチェックリストが掲げられています。

(みなさん、セルフチェック(あるいはパートナーの採点)をお願いします。(笑))

(みなさん、セルフチェック(あるいはパートナーの採点)をお願いします。(笑))

芸術作品らしいですが、カップルでハグをする❝お立ち台❞もあります。

(この足型に立ってハグします。この日は誰もハグしていませんでしたが。(笑))

(この足型に立ってハグします。この日は誰もハグしていませんでしたが。(笑))

展望台にして、妻に愛を叫ぶ舞台。

(叫びませんでしたが、鐘は鳴らしておきました。(笑))

(叫びませんでしたが、鐘は鳴らしておきました。(笑))

この展望台に立つと、見える景色が一段と良くなって、浅間山や田代湖を望むことができます。

(ベンチに若いカップルが座っていました。絵になりますね。)

(ベンチに若いカップルが座っていました。絵になりますね。)

「愛妻の丘」は人気スポットのようで、車が入れ替わり立ち代わりやってきます。不思議とみなさん笑顔でした。なかなか嬬恋村を訪れる機会はないかと思いますが、近くに来たら是非お立ち寄りを。おススメです。

さて、次は、「浅間山大噴火の歴史を学ぶ」ということで、「嬬恋郷土資料館」と「鎌原観音堂」を訪ねます。この2つは隣接していて、「鎌原観音堂」は浅間山大噴火(天明3年(1783)8月5日)から奇跡的に生き残った地元の寺で、その横に当時の大噴火の状況を伝える「嬬恋郷土資料館」が建てられています。

(「嬬恋郷土資料館」。)

(「嬬恋郷土資料館」。)

まずは資料館で歴史と民俗の勉強をします。入館料は300円/人。建物に入るといきなりキャベツの出荷ダンボールが置かれていました。

(1箱10kgってかなりの重量。それだけずっしり重いいいキャベツが獲れるということでしょうね。)

(1箱10kgってかなりの重量。それだけずっしり重いいいキャベツが獲れるということでしょうね。)

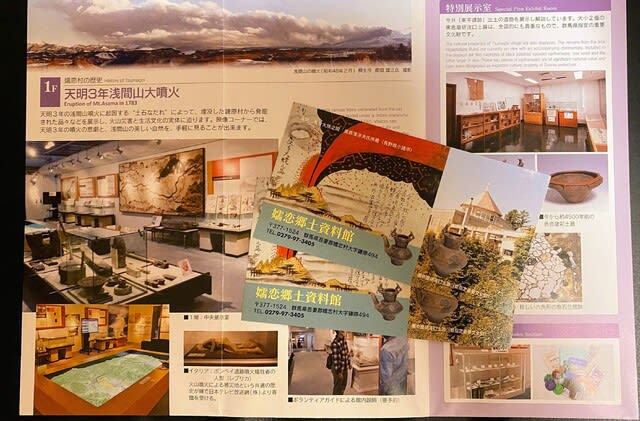

浅間山大噴火の被害範囲を分かりやすく説明したジオラマや、その後被害地域を発掘した際の出土品などが展示されていますが、残念ながら館内撮影禁止。情報量豊富なリーフレットに、大災害の歴史をしっかりと後世に伝えていこうという思いを感じます。

(リーフレットを開いたところ。「天明3年浅間山大噴火」や「キャベツの歴史」、大きく開くと更に大噴火の詳細な情報が記されています。)

(リーフレットを開いたところ。「天明3年浅間山大噴火」や「キャベツの歴史」、大きく開くと更に大噴火の詳細な情報が記されています。)

まずは2階で「天明3年浅間山大噴火」の資料DVD(約20分)を観て勉強。様々なことを知ることができますが、特に印象に残ったポイントです。

・江戸時代の書物「浅間大変覚書」によれば、大噴火によって、当時の鎌原村は一気に飲み込まれ壊滅した。

・土石流れは吾妻川から利根川に流れ込み、銚子にまで至った。

・大噴火は「鬼押出し」を形成して終息した。(現在「鬼押出し園」は観光地となっています。)

・当時鎌原村は人口477人、助かったのは鎌原観音堂に駆け上がった93人のみ。

・生き残った人々は新しく家族(「骨肉の一族」)となり、その後村を再興(被災地の再開発)し子孫へとつないだ。

・当時の鎌原村の生活水準は高いことが出土品から分かった。出土品が熱や水にやられていないのは、大噴火による流出物が乾燥した土石流れであったため。(出土品の状態から逆に判明した事実。)

基本情報を学んだ後は1階でジオラマや出土品を見学。出土品の陶器の完成度の高さに改めて驚きました。当時の鎌原村の生活水準は相当なものだったと思います。最後に3階の「パノラマ展望室」に上がります。

外に出ると360度ぐるっと見渡すことができます。

(標高が下がってきたのか、普通に暑さを感じるようになりました。)

(標高が下がってきたのか、普通に暑さを感じるようになりました。)

さて、「嬬恋郷土資料館」で学んだところで、「鎌原観音堂」へ移動。

(観音堂への途中にキキョウが美しく咲いていました。久々にキキョウの花を見たような気がします。)

(観音堂への途中にキキョウが美しく咲いていました。久々にキキョウの花を見たような気がします。)

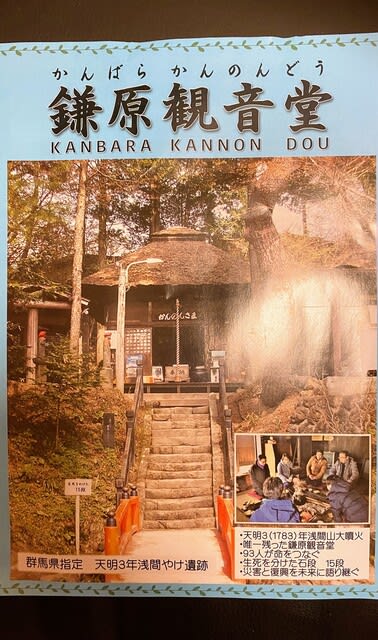

「鎌原観音堂」の「鎌原」は「かんばら」と読みます。現在も地区の名前として残っています。

(資料館でもらったパンフです。「群馬県指定 天明3年浅間やけ遺跡」とあります。)

(資料館でもらったパンフです。「群馬県指定 天明3年浅間やけ遺跡」とあります。)

大噴火と観音堂のことが書かれた説明板。

(先程資料館で勉強した情報がコンパクトにまとめられています。)

(先程資料館で勉強した情報がコンパクトにまとめられています。)

境内に続く石段は現在15段。実はこの朱塗りの太鼓橋の下に更に35段の石段が埋没しています。

(この太鼓橋は後に架けられたもの。)

(この太鼓橋は後に架けられたもの。)

要は大噴火による土石流れで埋まったということですが、発掘によって、その石段の途中で年配の女性親子と思われる骨が出土しました。石段を上りきれば助かったところ、間に合わず土石流れに飲み込まれた親子の骨だそうです。

(「埋没石段」とあります。)

(「埋没石段」とあります。)

太鼓橋の下を覗き込むと、発掘された一部の石段を見ることができます。

(まだまだこの下に続きます。土石流れの堆積は約7mに達したとか。)

(まだまだこの下に続きます。土石流れの堆積は約7mに達したとか。)

祈りの気持ちでお参りさせていただきました。

(御朱印を頂戴しました。)

(御朱印を頂戴しました。)

御朱印は書き置きだけでしたが、数種類のパンフレットと、地元の方が作っているという❝ミニ畳❞をいただきました。

(帰宅後、「Bang & Olufsen」のスピーカーの敷物にしてみました。今は玄関でカエルの陶器の置物をのせています。)

(帰宅後、「Bang & Olufsen」のスピーカーの敷物にしてみました。今は玄関でカエルの陶器の置物をのせています。)

「嬬恋郷土資料館」と「鎌原観音堂」、とても勉強になりました。立ち寄りスポットとしておススメです。

これで復路の観光は終了。あとは帰路ですが、高速のSA・PAだと混雑しているかもしれないので、近場の道の駅で遅めの昼食にしました。「道の駅 八ッ場ふるさと館」。

(建築問題で二転三転したあの八ッ場ダムの「やんば」です。)

(建築問題で二転三転したあの八ッ場ダムの「やんば」です。)

食券制のフードコートに飛び込んで、ささっとそばとカレーライスで済ませます。

(私が注文した山菜そば。なかなか美味しかったです。)

(私が注文した山菜そば。なかなか美味しかったです。)

この旅で初めての道の駅ですので、ちょっと散策を。お約束の顔出し。(笑)

(妻が顔を出しています。(笑))

(妻が顔を出しています。(笑))

「ここは標高634m」とありますが、容赦ない暑さです。迫力の橋が架かっています。

(「不動大橋」と言うそうです。)

(「不動大橋」と言うそうです。)

せっかくの地元の道の駅ですので、新鮮野菜の販売をチェックしてみると、ありました、名産キャベツです。

(「幻のキャベツ419」。今は「麗峰」という名があるそうですが、試作段階の品種番号でいまだに呼ばれているそうです。「なぜ幻か?」についてはNHKでも取材されたそうで、その柔らかさゆえに傷みやすく市場に出回らないから。柔らくて甘くてみずみずしくて絶品だそうです。)

(「幻のキャベツ419」。今は「麗峰」という名があるそうですが、試作段階の品種番号でいまだに呼ばれているそうです。「なぜ幻か?」についてはNHKでも取材されたそうで、その柔らかさゆえに傷みやすく市場に出回らないから。柔らくて甘くてみずみずしくて絶品だそうです。)

「幻のキャベツ419」は売切れですので、私たちはこちら「初恋」を購入。

(お茶目なネーミングです。帰宅後、妻にロールキャベツを作ってもらいましたが、美味しかったです。)

(お茶目なネーミングです。帰宅後、妻にロールキャベツを作ってもらいましたが、美味しかったです。)

キャベツに限らず、野菜が安い。ナス、キュウリ、モロッコいんげん、玉ねぎと、こちら都心の半額以下の枝豆も購入。

(さっそくビールのおともにいただきましたが、味が濃くてしっかりした歯応えで美味しかったです。)

(さっそくビールのおともにいただきましたが、味が濃くてしっかりした歯応えで美味しかったです。)

いい買い物ができました。「道の駅 八ッ場ふるさと館」を出発して、帰路へ。途中「寄居PA」で休憩。

(灼熱の暑さ。ラジオではこの夏一番の猛暑だと言っていました。)

(灼熱の暑さ。ラジオではこの夏一番の猛暑だと言っていました。)

最後にやり残した❝ルーティン❞、ご当地ソフトを食べてフィニッシュです。

(480円。行楽地価格か、高い。(笑))

(480円。行楽地価格か、高い。(笑))

関越道はもちろん渋滞しましたが、帰りも疲れることなく、無事に帰宅しました。「高原のホテル ラパン」、素晴らしい宿でした。もっと近かったらなぁ、、、。(笑)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます